Introducción

¿Qué sabemos acerca de las prácticas y consumos culturales actuales de los argentinos? En el contexto actual de rápidos cambios en el ecosistema mediático y de plataformas, las formas de ocio y el vínculo con la cultura cambian a un ritmo acelerado. Diversos estudios se han dedicado a analizar la oferta cultural a través de una descripción del funcionamiento de las industrias culturales, la producción pública de cultura y la cultura comunitaria. Tan importante como conocer estos rasgos culturales es tener datos e información acerca del acceso y los usos de la oferta cultural por parte de la ciudadanía. Partimos de la hipótesis de que es necesario revisar ciertas afirmaciones sobre las prácticas mediáticas y los consumos culturales en general, que con frecuencia se basan en la experiencia de las grandes ciudades y otros recortes sesgados que privilegian la experiencia de los sectores medios-altos y con mayores capitales culturales. Para ello es fundamental la producción periódica de datos de calidad sobre de los consumos culturales, como los que genera la Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital (ENCC), que tuvo una edición reciente en 2022/2023 (Sistema de Información Cultural de Argentina (SinCA), 2023).

En la última década, en varios países de América Latina se crearon políticas públicas para realizar estudios estadísticos sobre los consumos culturales. En Argentina, el SinCA -dependiente de la Dirección de Planificación y Seguimiento de Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación1- hizo hasta ahora tres ediciones de la ENCC en 2013, 2017 y 2022. Esta encuesta estudia el consumo de medios, los hábitos y prácticas culturales -incluyendo las que se realizan en el entorno virtual, como el uso de plataformas y redes sociales-; las salidas al cine, teatro, recitales y museos; el gasto en cultura de los hogares y su provisión de dispositivos y servicios culturales; y las prácticas de formación artística y cultura comunitaria.

En este artículo describimos los principales rasgos de la encuesta, su diseño y alcances, centrándonos en la experiencia de la última edición de 2022. Luego enfocamos algunas dimensiones específicas (consumo de televisión y plataformas, lectura de noticias y uso de redes sociales) para explorar los datos y mostrar posibles discusiones con las teorías e hipótesis sobre estos consumos culturales. En la primera sección, reconstruimos brevemente la historia de la medición de los consumos culturales en América Latina y en particular de la ENCC en Argentina. En la segunda sección revisamos los desafíos que supuso la realización de la encuesta en un contexto pandémico, en términos metodológicos y operativos. Luego, en la tercera sección, presentamos una selección de datos sobre tres prácticas culturales que mide la encuesta: el consumo de audiovisuales en el hogar, la lectura de noticias y el uso de redes sociales. En las conclusiones, reflexionamos sobre los principales desafíos de la medición de los consumos culturales y dejamos planteadas algunas líneas para el desarrollo de futuras investigaciones.

El estudio de prácticas y consumos culturales en América Latina

La investigación de los consumos culturales tuvo impulso con el trabajo de Néstor García Canclini. El intelectual argentino, exiliado desde la década de 1970 en México, fue el principal difusor de las ideas de Pierre Bourdieu en la región2 y a la vez lideró diversas investigaciones que incluyeron la producción de datos sobre cultura en Latinoamérica. En la década de 1980, García Canclini coordinó el Grupo de Trabajo de Políticas Culturales de CLACSO donde se reunieron investigadores de Argentina, Brasil, Chile y México, entre otros países. Esta iniciativa se enfrentó con la falta de datos sobre prácticas y consumos culturales -necesarios para el diseño de políticas culturales- y aportó esfuerzos para generar datos sistemáticos y comparados. Fue en ese contexto intelectual que se produjo la propuesta teórica de estudiar el consumo cultural, articulando así dos conceptos (cultura y consumo) que hasta entonces se pensaban como separados y casi antagónicos. El paradigma económico de la producción, la distribución y el consumo podía utilizarse también para pensar un tipo especial de mercancías, las culturales.

En la misma línea, el Convenio Andrés Bello promovió una serie de encuentros de investigadores latinoamericanos en torno del estudio de los consumos culturales. De estas experiencias surge un conjunto de estudios e investigaciones publicadas en el libro El consumo cultural en América Latina (Sunkel, 1999) con aportes de García Canclini, Jesús Martín-Barbero, Elizabeth Lozano, Guillermo Orozco, María Cristina Mata, Patricia Terrero y otros. Este libro fue un hito para el estudio de los consumos culturales por el esfuerzo de producción de datos comparables y la puesta en diálogo de la situación de diferentes países de la región. Puede leerse también allí la importancia que tuvieron los estudios culturales británicos en la formación de la agenda latinoamericana.

En las últimas décadas, el estudio del consumo cultural se ha transformado a raíz de la emergencia de nuevas infraestructuras culturales, con el desarrollo de la web, el entorno virtual y la proliferación de las pantallas (Sadin, 2022; Morduchowicz, 2022). Además, se produjeron innovaciones teóricas y metodológicas en la medición y análisis del consumo cultural. Nuevas perspectivas teóricas -como los estudios del omnivorismo- desafiaron las premisas de la sociología de Bourdieu, mostrando que la distinción implica cada vez menos una afinidad específica entre clases sociales y repertorios simbólicos, y se expresa en todo caso en más tiempo libre, más consumos y cierto eclecticismo. En términos metodológicos, se multiplicaron las etnografías de prácticas y consumos culturales; los registros y diarios en la línea de la autoetnografía; los estudios de plataformas y redes sociales a partir de la netnografía y el big data, entre otros.

En cuanto a las encuestas de consumos culturales, se destaca la experiencia de Chile, que hizo en 2017 la Encuesta Nacional de Participación Cultural, con una nueva edición ampliada en 2024, de la que aún no se tienen resultados. En Colombia, se realiza una Encuesta de Consumo Cultural cada dos años, con cobertura a nivel nacional, que cuenta ya con varias ediciones desde 2010. En México, tuvo lugar la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales en 2010, seguida de una Encuesta Nacional de Consumo Cultural.

En todos los casos, se trató de estudios realizados por el Estado con sus institutos de cultura y/o de estadísticas. Por su magnitud y alcance, las encuestas nacionales requieren casi en forma necesaria de la participación del Estado.3 En la Argentina, la producción de datos sobre cultura y consumos culturales por parte de las instituciones del Estado tiene ya algunos antecedentes: a partir de 2003, con el relanzamiento del Mercosur, se desarrollaron algunas estadísticas culturales comparables en la región. En primer lugar, se fomentó la creación de Cuentas Satélites de Cultura (CSC) en los países miembros y asociados, que generan indicadores a partir de los respectivos Sistemas de Cuentas Nacionales. Las CSC hacen una estimación y un análisis macroeconómico del aporte del sector cultural a la economía, el empleo y la actividad comerciales, así como la importación y la exportación del sector o los gastos e inversiones que realiza el Estado en cultura. De esta manera, se comienza a formalizar la medición del impacto económico del sector cultural.

En el país, José Nun como Secretario de Cultura impulsó la creación del Sistema de Información Cultural de la Argentina, bajo la dirección de Natalia Calcagno, en el año 2006. El SinCA tendría en su órbita tres actividades principales: la Cuenta Satélite de Cultura; el desarrollo y actualización del Mapa Cultural, que permite visualizar en la geografía del país la distribución federal de patrimonio, prácticas e infraestructura cultural; y la implementación de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales (ENCC).

La primera edición de la ENCC fue una encuesta de alcance nacional con 3574 casos efectivos. El trabajo de campo fue realizado en 2013 por la Universidad Nacional de San Martín, con colaboración del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. La encuesta fue domiciliaria y con un diseño muestral estratificado en seis regiones (AMBA, Noroeste, Noreste, Centro, Cuyo y Patagonia), con una selección aleatoria de viviendas basada en los radios censales. Era la primera vez que en el país se medían con esa rigurosidad los consumos culturales incluyendo el uso de Internet, por entonces una práctica relativamente novedosa. Esa radiografía de las prácticas y consumos culturales fue fundamental para construir una mirada comparativa y diacrónica acerca de las transformaciones culturales. Natalia Calcagno (como se cita en Houllé & Flax, 2023) señala que si la Cuenta Satélite de Cultura y el Mapa Cultural medían la oferta, era necesario también conocer la demanda: la ENCC cumplía ese rol.

En 2017 se hizo la segunda edición de la ENCC, en este caso con la participación de una consultora (Ibarómetro) para la realización del trabajo de campo. Mantuvo la misma estructura del cuestionario utilizado en 2013, el muestreo aleatorio y estratificado por regiones, y la metodología del timbreo. En sus resultados, se destacó la caída de todos los consumos culturales pagos con respecto a los niveles de 2013, y también el crecimiento de las prácticas digitales de la mano de la acelerada penetración de los teléfonos celulares con conexión a internet. La interpretación que propuso el informe de dicha encuesta señalaba lo siguiente:

La disponibilidad de todo tipo de contenidos al alcance de nuestras manos y en cuestión de segundos, aumenta el costo de oportunidad en el uso del tiempo, ya que elegir una actividad en particular implica dejar de hacer muchas otras. Nuestro tiempo de atención exclusiva se vuelve cada vez más escaso. Es por eso que se ven sumamente afectadas prácticas como ir al cine o a recitales, que implican desplazamientos, un costo específico de dinero y atención completa del espectador. (SinCA, 2017)

Así se interpretó que el crecimiento de la oferta de actividades culturales online era la causa directa de la caída de los consumos culturales pagos y presenciales, sin incorporar a esta lectura el impacto que tuvo la caída de los salarios reales durante el año 2016. Si el motivo de la disminución de las salidas presenciales pagas entre 2013 y 2017 era la competencia de la oferta virtual, en 2022 deberíamos ver una continuidad o incluso una profundización de esa tendencia, ya que las propuestas de ocio y entretenimiento virtuales se siguieron expandiendo en forma acelerada durante los últimos años. Por el contrario, en la última edición se observa una recuperación de las salidas al cine, al teatro, a recitales y otras prácticas que implican presencia y pago de entradas. Al mismo tiempo, se observa un incremento sostenido de las prácticas culturales virtuales, con el uso de plataformas audiovisuales, redes sociales y videojuegos. En este sentido, es posible pensar que hay al menos dos procesos diferentes operando: por un lado, una transformación cultural más general, hacia la digitalización de los consumos culturales (Berti, 2022) y, por otro lado, la expresión de la crisis económica en Argentina con la caída de los salarios reales y aumento del desempleo durante 2016 y 2017 (Ibarra & Gallo, 2021).

¿Medir en pandemia? Debates y desafíos

De acuerdo con la periodicidad de la ENCC, se esperaba realizar una nueva medición en el año 2021, cuatro años después de la edición de 2017. Sin embargo, en ese momento la Argentina estaba comenzando a flexibilizar las medidas de aislamiento por la pandemia de COVID-19, mientras se desarrollaba la campaña de vacunación. Por otra parte, la pandemia planteaba un escenario complejo para medir los consumos culturales, dado que las medidas de aislamiento y el cierre de teatros, cines y museos, así como la prohibición de los recitales, espectáculos públicos y ferias, afectaron fuertemente a las prácticas y consumos culturales presenciales, creando un desafío tanto para la medición como para la interpretación de los datos.

La preparación de la ENCC 2022 comenzó un año antes con el rediseño del cuestionario, dado que el ecosistema mediático y cultural atravesó cambios importantes en los últimos años. El trabajo de revisión de las preguntas y las formas de indagar sobre los consumos culturales involucró a diferentes expertos e instituciones, con una ronda de consultas con investigadores y profesionales de universidades, de las diversas áreas del Ministerio de Cultura y las Cámaras que agrupan a empresas de diferentes sectores culturales, entre otros. A su vez, se hicieron grupos focales con adolescentes para testear las formas de nombrar ciertas prácticas, géneros y plataformas. En el trabajo preparatorio tuvo participación la Escuela Interdisciplinaria de Estudios Sociales (EIDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. De todos modos, es importante destacar que, si bien el SinCA retomó algunas de las propuestas de cambios que surgieron de ese proceso de revisión, en muchos casos se prefirió mantener la estructura, las preguntas y las opciones de respuesta del cuestionario que se había utilizado en ediciones previas para mantener la comparabilidad de los datos.

En un comienzo se pensó en hacer el trabajo de campo durante el año 2021, pero esta decisión implicaba problemas metodológicos. Dado que aún existían restricciones preventivas, en caso de hacer la encuesta en ese momento debería haberse hecho de forma telefónica. Esta decisión operativa a su vez implicaba un cambio en el método de muestreo, ya que no hubiera sido posible utilizar los radios censales como marco muestral. Como el cuestionario de la ENCC es extenso -su aplicación requiere de un tiempo estimado entre 40 y 60 minutos- y cambiar la metodología comprometía la comparabilidad de las mediciones, el Ministerio de Cultura en consulta con el Instituto Nacional de Estadística y Censos aplazó la realización de la encuesta para el año 2022. Finalmente, la prueba piloto del cuestionario se hizo entre septiembre y octubre de 2022, mientras que el trabajo de campo se extendió hasta enero de 2023.

En cuanto a los rasgos técnicos de la encuesta, desde el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (CINEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, con la supervisión del SinCA, se elaboró la estrategia de muestreo. El diseño muestral fue probabilístico, polietápico y estratificado en siete regiones del país (CABA, GBA, Centro, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia). Utilizando los datos censales como marco muestral en las localidades de cada región se realizó una selección aleatoria (con probabilidad proporcional al tamaño) de radios censales y manzanas de viviendas. En cada punto muestra se listaron las viviendas y se sortearon las direcciones a visitar. Para la selección final de la persona entrevistada al interior del hogar se utilizó además una selección por cuotas de sexo y tramos de edad, siempre ajustada a los parámetros censales. El tamaño final de la muestra fue de 3.380 casos efectivos y el margen de error fue del +/-3 %.

La ENCC 2022: algunos debates, resultados e hipótesis

La ENCC produce datos sobre prácticas y consumos culturales que incluyen los hábitos de ver televisión, escuchar radio y leer noticias; la asistencia al cine y el consumo de audiovisuales por plataformas de streaming; la asistencia a recitales, fiestas y museos; la escucha de música y podcast; la lectura de revistas y libros, entre muchas otras. En cuanto a las prácticas culturales, se consulta también por la cultura comunitaria, la participación en cursos y la práctica de danza, instrumentos musicales y pintura, entre otras. Además, se construyen indicadores a nivel del hogar que permiten conocer el gasto cultural y la posesión de tecnologías, bienes culturales y conectividad. En el análisis, todos estos datos pueden cruzarse por las variables sociodemográficas tales como la edad, el género, el nivel socioeconómico o la región geográfica.

De ese extenso conjunto de datos, hemos seleccionado tres aspectos que nos permitirán mostrar el potencial de la encuesta para examinar hipótesis, revisar teorías y responder preguntas sobre la configuración social de los consumos culturales en el país. A continuación, nos centraremos en el consumo de televisión y plataformas de video, la lectura de noticias y el uso de las redes sociales.

¿Vive la televisión? El auge de las plataformas de streaming

El debate sobre la muerte de la televisión tiene al menos treinta años de antigüedad. En 1990, Casetti y Odin sugieren que la televisión estaba mutando hacia algo diferente; en 2001 el español Pérez de Silva publica La televisión ha muerto señalando al cambio tecnológico como principal factor, y en 2006 el francés Jean-Louis Missika coincide en su libro El fin de la televisión. En Argentina, Alejandro Piscitelli (1995) pronosticó que la televisión sería sustituida por computadoras personales conectadas en red. Para Eliseo Verón (2001), el desarrollo histórico del discurso televisivo muta desde una forma masiva hacia una experiencia individualizada. Mario Carlón destacó la diferencia entre la televisión como medio y su lenguaje televisivo (el directo), diferente del audiovisual grabado (Carlón, 2004, 2016; Carlón & Scolari, 2009). Carlos Scolari (2009) propuso el concepto de “hipertelevisión” para describir la multiplicación de programas narrativos de carácter audiovisual, con protagonismo de las redes y las interacciones.

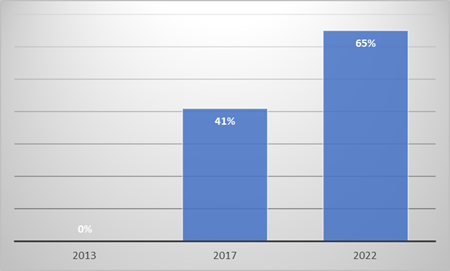

Los debates sobre la muerte de la televisión se expandieron con la proliferación de las pantallas móviles y del crecimiento del entorno virtual, con las plataformas audiovisuales y los múltiples contenidos personalizados. Aún con diversos diagnósticos, los autores coinciden sobre el declive de la TV como medio de masas y su pérdida del monopolio de lo audiovisual en el hogar (Levis, 2010). Como señala Carlón (2009), más que una constatación es una predicción que supone que, aunque ver televisión siga siendo una actividad frecuente, tiende a declinar y a ser reemplazada por otras prácticas. Desde la economía política de la comunicación, en Argentina se observa que tanto la televisión paga como las señales abiertas tuvieron una caída en sus niveles de facturación, mientras las plataformas de streaming muestran un crecimiento muy rápido de sus mercados (Mastrini et al., 2023). Al respecto, los resultados de la ENCC muestran un cambio cultural muy significativo: la rápida penetración y auge de las plataformas de streaming audiovisual. Si en 2013 el consumo de audiovisual por plataformas casi no estaba disponible (y, de hecho, no se preguntó), en 2017 ya era una práctica que realizaba el 41 % de la población y en 2022 este porcentaje creció a un 65 %.

Figura 1: Porcentaje de respuesta afirmativa a la pregunta: “Durante el último año, ¿miró películas, series o materiales audiovisuales a través de plataformas de streaming?”

La Figura 1 muestra un cambio drástico y rápido; en menos de diez años, las plataformas de streaming audiovisual se instalaron y llegaron a la mayoría de los hogares. Si bien esta tendencia de incremento de las suscripciones a plataformas de video es, como se observa en el gráfico, anterior a la pandemia, con las medidas de aislamiento durante 2020 se aceleró el aumento de usuarios (Bizberge, 2022).

La ENCC nos permite indagar los rasgos sociodemográficos de quienes consumen video a través de streaming. Ver audiovisuales por plataformas es una práctica muy vinculada con la edad: entre los adolescentes y los jóvenes lo hace el 80 %; en adultos de 30 a 49 años, el 69 %; entre los 50 y los 64 años, el 56 %; y, por último, el 36 % de los mayores de 65 años utiliza este servicio. También es un consumo asociado al nivel socioeconómico: el 84 % de los sujetos de sectores altos usa plataformas de streaming, frente al 72 % de los sectores medios y el 54 % de los sectores de menos recursos. Y es, además, una práctica menos frecuente en las ciudades más chicas: el 49 % de los residentes en ciudades de menos de 80 mil habitantes usa plataformas, frente al 62 % de los que viven en ciudades de medianas y el 69 % en las ciudades de más de 400 mil habitantes. No hay diferencias significativas según el género.

Entre las plataformas que ofrecen películas y series, Netflix es claramente la que domina el mercado en Argentina, con el 63 % de los usuarios. La segunda en importancia es Disney Plus, con el 22 %; luego HBO+ o Max, que cuentan con el 15 %; Amazon el 14 % y Star+ el 13 %. Estos números nos muestran además que el mercado de las plataformas está extranjerizado, puesto que todos los proveedores mencionados son de origen norteamericano, y altamente concentrado, ya que los primeros dos proveedores concentran más del 80 % del mercado (Mastrini et al., 2023).

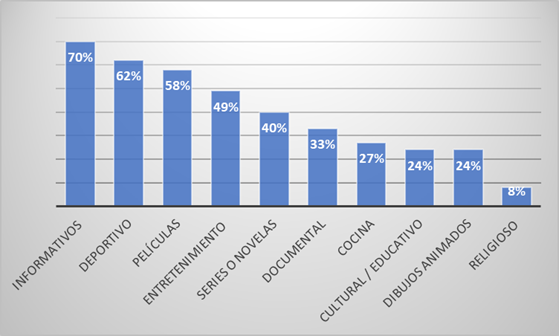

A pesar del auge de las plataformas de streaming, diversos estudios de hábitos informativos muestran que la televisión, y los noticieros en particular, sigue ocupando un lugar importante (Focás & Kessler, 2021; Calzado & Morales, 2023; Albarello, 2020). Más allá de los cambios en el ecosistema de medios, en los géneros y el lenguaje televisivo, los canales de TV tienen audiencia y (cierta) credibilidad. En este sentido, los resultados de la ENCC muestran que los programas informativos son los más elegidos por la población, junto con los deportivos, las películas y los programas de entretenimiento (Figura 2).

Silverstone (1996) señala la relevancia de los noticieros en la definición y el mantenimiento de las rutinas cotidianas y afirma que estos se relacionan, en un punto, no solo por los contenidos de los medios, sino también por “los horarios, géneros y narrativas” (p. 38). Más aún, el género noticiero televisivo, según este autor, permite ver “la articulación dialéctica de angustia y seguridad (...) que opera entre la función de tranquilizar e impactar” (p. 39). Se trata, entonces, de “una institución clave en la mediación de la amenaza, el riesgo y el peligro (...) su significación y su función son tan importantes como lo es su papel proveedor de información” (p. 40). El noticiero, tal como se lo llama en Argentina, se constituye socialmente en el discurso de los acontecimientos, formando hábitos de consumo y modos legitimados de comprensión de la realidad (Pajoni, 2012).

En este punto, los datos de la encuesta nos permiten interrogar estas diversas teorías sobre el consumo de televisión. Buena parte de la producción teórica proviene de metrópolis europeas y, en el caso de Argentina, de estudios centrados en las grandes ciudades (muy en particular Buenos Aires y su zona metropolitana). En este sentido, resulta clave no solo la alta calidad de los datos que se producen en la ENCC, sino también su carácter federal y su diseño muestral estratificado por regiones, con posibilidad de realizar comparaciones por género, edad, nivel socioeconómico y región de residencia. Así, se observa que las personas que no ven televisión son sobre todo jóvenes, porteños4 y de nivel socioeconómico alto. En este sentido, es posible hipotetizar que entre los sectores altos la televisión es reemplazada por otras prácticas culturales, como el ocio en el entorno virtual. En el siguiente apartado, nos dedicamos a explorar la difusión de las redes sociales.

¿Estamos todos en las redes sociales?

Otra de las grandes transformaciones culturales de los últimos años es la proliferación y ubicuidad de los teléfonos celulares y, con ellos, de las redes sociales, que “conforman un nuevo estrato de organización de la vida cotidiana en Internet” (Van Dijck, 2017, p. 18). Esta es una novedad histórica, ya que si se compara con las olas previas de la encuesta el crecimiento de usuarios de redes sociales fue muy alto: en 2013, el 57 % de la población usaba redes, mientras que en 2017 lo hacía el 70 % y en 2022 el 95 %. Sin dudas, al igual que con las plataformas, la pandemia aceleró el interés y el uso de redes sociales.

Ahora bien, las redes sociales tienen diferentes niveles de penetración en la población. La más difundida es la mensajería instantánea por WhatsApp que resulta casi universal, ya que el 93 % lo usa. Algo menor es la centralidad de Facebook, utilizada por el 72 %. El 58 % utiliza Instagram y el 30 % TikTok. Como redes de menor importancia -y en contraste con la impresión de centralidad a partir de su visibilidad mediática- encontramos que Twitter (ahora llamada X) tiene un 15 % de usuarios y Telegram un 14 %. La red Twitch es utilizada por el 7 % y Discord alcanza al 5 %.

A su vez, los resultados permiten captar la heterogeneidad en el uso de redes sociales, donde cada una tiene su particularidad para los usuarios. En ese sentido, Mitchelstein & Boczkowski (2017) mostraron los modos en que las personas usan de manera diferente las redes sociales. Así, por ejemplo, WhatsApp es un dominio de comunicación polifacético; Facebook es un espacio para mostrar el yo socialmente aceptable; Instagram es un entorno para la autopresentación estilizada; Twitter es un lugar para la información y la informalidad.

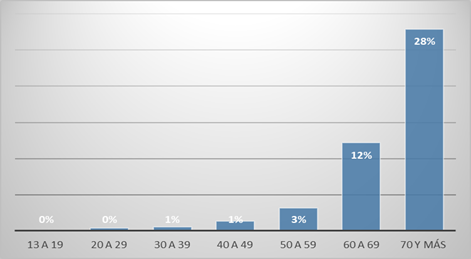

Como se observa en la Figura 3, la afirmación de la universalidad de las redes sociales puede aplicarse a los menores de 60 años. Entre 60 y 70 años, hay un 12 % de personas que no utiliza ninguna red social y entre los mayores de 70 este porcentaje alcanza al 28 %.

Las respuestas de la ENCC muestran que las actividades más realizadas en redes son mirar publicaciones, compartir contenidos y subir producciones propias. El 69 % mira habitualmente publicaciones, videos o historias en redes. En esta edición se incorporó la consulta por la visualización de transmisiones en vivo en redes sociales. Esta práctica es realizada por el 44 % de la población, con una frecuencia mucho más alta entre adolescentes y jóvenes (69 %) que entre adultos de 65 años y más (13 %).

Una de las preguntas centrales que atravesó el campo de los estudios de comunicación en los últimos años es si los medios digitales reemplazarían y cómo a los medios tradicionales. En la literatura se identifican dos posiciones: una que sostiene que el uso de noticias en Internet complementa el consumo de los medios tradicionales (Chan & Leung, 2005; Kayany & Yelsma, 2000), y la otra que lo desplaza (Albarello, 2020; Kaye & Johnson, 2003). Para Mitchelstein y Boczkowski (2010) la falta de conclusiones determinantes sobre el desplazamiento y complementariedad podría ser el resultado de una diferenciación artificial entre el consumo de noticias impresas, de radiodifusión e Internet en la mayoría de las investigaciones. En este sentido, una reciente investigación sobre consumo de noticias Suenzo (2021) muestra que los lectores desarrollan distintas estrategias de lectura, que en muchos casos implican tanto la lectura en diarios de papel como en portales digitales. Al respecto, en la encuesta de 2022 se incorporaron preguntas acerca del consumo de noticias en diferentes dispositivos. Los resultados muestran que el mayor uso de medios digitales es complementario y no reemplaza a medios tradicionales como la radio y la televisión.

El panorama actual muestra la transformación del ecosistema cultural, marcada por la plataformización de los contenidos audiovisuales, la digitalización de las noticias y la escucha de música o contenidos radiales por Internet. El desafío de este escenario es analizar en forma relacional las interacciones entre usuarios y contenidos.

¿Leemos igual o más que antes? Las noticias y la información

En relación con los hábitos informativos, en la Argentina, desde hace ya algunos años la confianza en los medios de comunicación se encuentra en tensión, dados los clivajes y denuncias cruzadas sobre las relaciones entre medios y política. La credibilidad y confiabilidad de las fuentes de información se tornó un aspecto central para la vida cotidiana frente a la creciente desinformación y polarización (Waisbord, 2020). Otro dato a considerar dentro de los cambios en el escenario informativo es el que revela el último informe del Digital News Report (Reuters, 2024), que se realiza en 22 países, entre ellos Argentina. A nivel global, el estudio basado en encuestas online revela que la confianza en las noticias se redujo en dos puntos porcentuales respecto del último año, mientras que Argentina cayó cinco puntos en el mismo periodo. De hecho, solo tres de cada diez de la muestra general (30 %) declara confiar en las noticias.

En este escenario, una primera cuestión que se consideró en el armado de la encuesta fue el cambio en el ecosistema informacional. El actual panorama se caracteriza por la pérdida de una agenda común entre medios y público asociada a la multiplicación de la oferta, a audiencias multitasking -esto es, que están expuestas a una variedad de medios al mismo tiempo- y que a la vez son productoras de contenidos. A esto se suma el crecimiento de los medios virtuales, con noticias que cambian minuto a minuto en los portales, la proliferación de información en las redes sociales y en WhatsApp, lo que lleva a un consumo de la información más ecléctico y veloz. La convergencia basada en la digitalización modificó las lógicas de producción, distribución y consumos en los medios, e impactó en la necesidad de reconfigurar oferta de contenidos informativos y de entretenimientos para adecuarse a las nuevas demandas (Becerra, 2020).

Por otro lado, las audiencias han cobrado protagonismo para las empresas periodísticas. Algunos estudios actuales indagan sobre públicos fragmentados en burbujas de filtro y “cámaras de eco” (Calvo & Aruguete, 2020), mientras que otros hacen hincapié en el consumo incidental (Mitchelstein & Boczkowski, 2017) como una práctica de acceso a los contenidos que dejó de ser periférico para convertirse en central y primario, sobre todo en los usuarios más jóvenes y conectados. También las métricas y los algoritmos inciden tanto en los procesos de trabajo periodístico como en la oferta y el consumo de información (Focás, 2023; Retegui, 2014).

Estamos ante una práctica en transición, ya que las plataformas modificaron radicalmente la forma en que leemos noticias y en ese sentido representó un desafío a la hora de sistematizar el cuestionario en esta dimensión. Los medios tradicionales buscan adaptarse al nuevo ecosistema en que las audiencias asumen un rol más activo en las formas de consumir información, ya que tienen una mayor cantidad de canales de acceso y posibilidades de interacción, como producir y compartir o comentar información (Albarello, 2020).

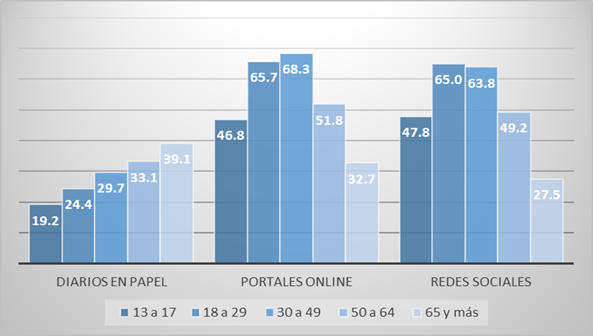

Este análisis llevó a incorporar en el cuestionario algunas preguntas acerca de la simultaneidad e incidentalidad en la práctica de consumo de medios y los usos en distintas plataformas. También se optó por denominar al bloque como “Lectura de noticias”, en lugar de “Diarios”, como en la edición 2017. Esto responde a la centralidad que han cobrado los dispositivos móviles y las notebooks en el acceso a la información en detrimento del diario de papel. Otra de las discusiones actuales en la literatura refiere a los tiempos en que se llevan adelante estas prácticas y las modalidades de usos. Así, se incorporaron preguntas acerca de las formas en que se consumen medios, las compañías y los tiempos. Figura 4

Algunos datos son elocuentes: casi siete de cada diez personas leen noticias en redes sociales, diarios en papel y/o digitales. La lectura frecuente se registra más en redes sociales y en diarios digitales. Entre quienes leen noticias en redes sociales en forma habitual (48 %), se destaca la presencia de personas de 18 a 29 años (59 %). Al respecto, varios investigadores han venido analizando la lectura de noticias a través de las plataformas sociales como consumo incidental (Mitchelstein & Boczkowski, 2017; Lee & Tandoc, 2017). Compartir, comentar y reaccionar a contenidos posteados en redes sociales como Facebook o Twitter se volvió algo cada vez más frecuente, tanto que las redes sociales son vistas como “espacios para la diseminación, circulación e interpretación de noticias” (Suenzo, 2021).

Otra de las prácticas que se han extendido y que dan cuenta de la hibridez entre medios tradicionales y complementarios es la simultaneidad en el uso de dispositivos. La encuesta da cuenta de distintas prácticas en interacción, como la que muestra que las personas mantienen la costumbre de mirar televisión en el momento en que se emiten los programas y suelen comentar los contenidos en las redes sociales (20 % de los argentinos comentó en redes sociales acerca de contenidos televisivos).

Conclusiones

En este artículo abordamos la última edición de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, cuya realización implica un esfuerzo considerable por parte del Estado en pos de producir datos que, aún con sus límites, tienen la ventaja de lograr un alcance federal, con un muestreo probabilístico y registros confiables. En el primer apartado realizamos una genealogía de la medición de los consumos culturales en América Latina, a los fines de reconstruir el contexto en que se inserta esta iniciativa. En la segunda sección, dimos cuenta de los desafíos y las decisiones que se tomaron en la edición de 2022, teniendo en cuenta las restricciones de la pandemia, en términos metodológicos y operativos, así como dilemas específicos y propios de las rápidas transformaciones culturales, que requirieron una actualización del cuestionario. Luego, en la tercera sección, analizamos resultados sobre tres prácticas culturales que mide la ENCC: el consumo de televisión y plataformas audiovisuales, la lectura de noticias y el uso de redes sociales.

En relación con el consumo de audiovisuales en el hogar, mostramos que el televisor sigue teniendo un lugar importante, aunque hay una clara y rápida innovación cultural que se observa en la expansión de las audiencias de las plataformas de streaming. En ese sentido, mostramos que el lugar de residencia, la edad y el nivel socioeconómico inciden en el modo preferencial de consumir audiovisuales. Los noticieros siguen ocupando un lugar importante como género informativo, y tal como muestran distintos estudios, proveen un marco de veracidad frente a un escenario de proliferación de fake news y desinformación que, en especial, se canalizan por las redes sociales.

En cuanto a las redes sociales, se observa un gran crecimiento en su uso, no solo con fines de esparcimiento sino también como fuente de información. Eso abre una pregunta interesante que el instrumento de la encuesta no permite responder en profundidad, acerca de la fragmentación de la agenda informativa y los cambios en las prácticas de informarse.

Las redes sociales hoy funcionan como desintermediarias en el acceso a las noticias, pues ya no es necesaria la mediación de una empresa periodística para informarse y los usuarios pueden hacerlo directamente por las fuentes originales como actores, directores de cine o periodistas independientes. Por otro lado, la ENCC muestra que cada vez más personas se informan a través de las redes sociales como Facebook, X, TikTok o Instagram que, como sabemos, usan algoritmos que filtran y priorizan contenido basado en las preferencias de los usuarios. Esto reemplaza el trabajo editorial tradicional de los medios, ya que las noticias llegan según los intereses del usuario, no según los criterios de un editor. Esto representa una transformación importante en el ecosistema de medios y se torna imprescindible estudiar los efectos que tiene esta nueva forma de acceso a las noticias, como la desinformación y “la personalización” de la información. En síntesis, cuestiones que la encuesta deja entrever como relevantes pero que no nos permite profundizar; para ello serán necesarios estudios cualitativos con otro tipo de metodologías.

Por último, en relación con la lectura de noticias, mostramos el modo en que se adaptó el instrumento para lograr captar las nuevas formas de consumo informativo. El consumo incidental pasó de ser una práctica de los jóvenes para trasladarse a la población en general. Las noticias llegan, aparecen, aunque uno no busque informarse. También es importante destacar cómo la encuesta permite explorar la interacción y/o complementación entre medios tradicionales y digitales. En este sentido, se destaca como novedad de esta última edición, que aún resta explorar en profundidad en el análisis, la simultaneidad e integración de diferentes prácticas por parte de los sujetos. Así, el uso de redes sociales parece ser un complemento necesario para otras actividades culturales de tipo no inmersivo, como escuchar música o ver televisión. Esta tendencia va en aumento y genera complejos de actividades que parecen funcionar juntos: se ve un determinado programa de televisión o una serie por streaming para comentarlos en redes sociales.

Las rápidas transformaciones de la cultura en la era de las plataformas y los entornos virtuales vuelven más opaco el funcionamiento de nuestra sociedad. Las grandes corporaciones como Netflix, Facebook o X, que configuran qué vemos, qué leemos y cómo nos informamos, no son fáciles de estudiar y operan con una gran libertad dada la limitación de las regulaciones de sus ámbitos de actuación en la región. Por ello es más que nunca importante destacar que la base de datos que se construye a partir de la ENCC es de carácter público y está a disposición de quien quiera utilizarla. Las múltiples dimensiones de las prácticas y consumos culturales que allí se miden habilitan a explorar preguntas e hipótesis con datos de calidad, tanto para trabajos académicos como para pensar y construir políticas públicas que mejoren el acceso y la participación ciudadana.