Introducción

El homicidio seguido del suicidio de su autor o autora (homicidio-suicidio) es una problemática de gran relevancia social y epidemiológica. Aunque su incidencia es menor de la de los homicidios y los suicidios tomados por separado, la evidencia indica que sus autores poseen un perfil sociodemográfico específico (varones casados, mayores de 40 años, con menor nivel educativo que sus víctimas), se encuentran socialmente más integrados en relación con los homicidas y padecen en mayor medida problemas de salud mental como depresión y episodios de psicosis (Manning, 2015; Rouchy et al., 2020).

A su vez, los homicidios-suicidios tienen un fuerte vínculo con el uso de armas de fuego: mayores niveles de circulación de armas incrementan la probabilidad de que los autores se suiciden luego de cometer el homicidio (Panczak et al., 2013; Otamendi, 2020). La literatura también destaca la relevancia de ciertos sucesos estresantes para comprender por qué suceden, como las dificultades financieras, los sentimientos de marginación o los conflictos sexoafectivos (Kennedy-Kollar y Charles, 2010). Al impacto social producto de su doble letalidad, se suman sus amplias repercusiones en las familias y comunidades. Debido al fallecimiento de los autores, no se celebra un juicio público que los sancione como responsables y otorgue reconocimiento formal a los hechos, lo que operaría también como un ritual en el cual las familias de víctimas y autores podrían darle un cierre simbólico a una situación traumática (Dobash y Dobash, 2015; Salari y LeFevre-Sillito, 2016).

También se conoce que los homicidios-suicidios son un fenómeno íntimamente emparentado con la violencia de género. La regularidad más documentada indica que son cometidos principalmente por varones que mataron a una mujer con la que tenían o habían tenido una relación sexoafectiva, lo cual pone en relieve que están atravesados por lógicas de asimetría de poder entre los sexos (Alexandri et al., 2022; Balica y Stöckl, 2016). Esta pauta encuentra un correlato en la alta prevalencia del suicidio de los autores en los homicidios de mujeres por motivos de género en el marco de sus relaciones sexoafectivas (femicidios íntimos). Según datos del Ministerio del Interior (2023), un 40% de los femicidios íntimos ocurridos en Uruguay entre 2012 y 2022 implicaron el suicidio del autor,1 lo que posiciona globalmente a Uruguay como uno de los países donde el fenómeno tiene mayores repercusiones. Los datos disponibles para la comparación internacional indican que el suicidio de los femicidas íntimos alcanza un 20% en España y aproximadamente un 30% en Estados Unidos (Echeburúa y Corral, 2009; Campbell et al., 2007). En tanto, en Ecuador representa un 28% (Álvarez, 2018) y en Argentina un 18% (Otamendi, 2020).

Aunque el homicidio-suicidio ha fascinado a los investigadores, comenzando quizás por el propio Durkheim,2 pocos han estudiado el fenómeno como un incidente en sí mismo. En la actualidad, los suicidios suelen concebirse como un problema de salud pública y salud mental, mientras que los homicidios son típicamente considerados como un problema de seguridad pública o del sistema de justicia criminal. La financiación de investigación para ambos temas está segmentada en distintos tipos de agencias y los estudios académicos son publicados en revistas abocadas a una u otra temática. Esta disociación se agrava por los escasos intentos de construir una teoría criminológica específica para explicar los homicidios-suicidios (Harper y Voigt, 2007), que, por estar íntimamente emparentados con los femicidios-suicidios, también repercuten sobre los abordajes explicativos de la violencia desde un enfoque feminista. A la fecha, los desarrollos teóricos para explicar la violencia de género se concentran principalmente en sus causas estructurales, lo cual se refleja en la falta de producción científica en la región para estudiar los mecanismos causales subyacentes.

Con el espíritu de realizar aportes para el desarrollo de la investigación sobre femicidios y acciones públicas para su prevención, este artículo repasa las principales teorías elaboradas por la literatura criminológica para explicar la etiología de los homicidios-suicidios de mujeres en el marco de sus relaciones sexoafectivas. Aunque frecuentemente se los denomina con conceptos neutrales en términos de género, como homicidios-suicidios de pareja íntima o intimate partner homicide-suicide (Dayan, 2021), las teorías seleccionadas integran categorías ampliamente desarrolladas por la criminología feminista (como la masculinidad, el poder y el control), que dan cuenta de asimetrías de poder entre varones y mujeres. En este sentido, pueden ser reinterpretadas como teorías sobre femicidios íntimos-suicidios.

Este artículo comienza con un apartado en el que se definen los conceptos de homicidio, femicidio, femicidio íntimo, suicidio y homicidio-suicidio. A continuación, se exponen las principales tipologías de homicidios-suicidios construidas por la investigación inductiva, destacando a los homicidios-suicidios de mujeres en el marco de la pareja o la expareja como un tipo específico y sistemático. Luego, para profundizar en los elementos analíticos que hacen sinergia con los desarrollos de la criminología feminista, se abordan tres arquetipos: posesión, compasión y desesperación fatalista. Finalmente, el artículo discute el abordaje segmentado del homicidio-suicidio y presenta dos perspectivas integradoras que lo explican a partir de sus propiedades singulares, las cuales también pueden ser utilizadas para explicar los femicidios íntimos-suicidios. El artículo culmina con algunas reflexiones sobre la potencialidad de las teorías expuestas para el desarrollo de la investigación sobre la violencia de género letal y algunas implicancias para el diseño de acciones públicas para su combate.

Algunas precisiones conceptuales

El homicidio puede ser definido intuitivamente como la muerte de una persona por otra. Las definiciones legales del homicidio varían de país a país en función de lo que cada código penal tipifique como un acto deliberadamente intencional y el tipo de muertes que considere legales (como las ocurridas por legítima defensa, por ejemplo) (Rojido, Cano y Borges, 2023). Para salvar estas diferencias, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha propuesto una definición estandarizada, que puede ser retomada para destacar el factor común de las distintas tipificaciones penales del homicidio: es el acto ilegal en el que una persona da muerte a otra con la motivación de matarla o herirla severamente. Esta definición se concentra en lo que muchas legislaciones tipifican como homicidio intencional (ONUDD, 2023a).3

En América Latina, las nuevas tipificaciones delictivas y la producción académica utilizan los términos femicidio y feminicidio de forma indistinta para referirse a los homicidios de mujeres por razones de género (Gambetta, 2018). Sin embargo, estos términos connotan fenómenos diferentes.

El término femicidio se refiere al asesinato de mujeres y niñas por motivos de índole misógina, sexista o discriminatoria, también denominados motivos de género (ONUDD, 2023b). Los femicidios no son sinónimo de homicidios de mujeres, son un subtipo de estos cuya naturaleza está intrínsecamente emparentada con dinámicas y motivaciones para dar muerte a las mujeres en particular, basadas en la reafirmación de los derechos de los varones por sobre los de estas (Gambetta, 2022).

En tanto, el término feminicidio enfatiza las fallas crónicas del Estado para prevenir y sancionar la violencia de género en territorios donde existen altos niveles de impunidad (Sarmiento et al., 2014). Allí el Estado es directamente responsable debido a su incapacidad para combatir la negligencia de los actores del sistema penal (policía, magistrados y fiscales) con respecto a la violencia de género (Monárrez Fragoso, 2000). El término fue originalmente acuñado por Marcela Lagarde (2008) para describir los crímenes de lesa humanidad contra mujeres en la ciudad mexicana de Juárez durante los noventa. No obstante, actualmente abarca un repertorio más amplio de prácticas misóginas y discriminatorias, como el aborto no seguro o la mutilación genital (Pineda, 2018; Toledo Vásquez, 2009).

Con base en la vasta literatura sobre tipologías de femicidio (Dawson y Gartner, 1998; Russell, 2006; Sarmiento et al., 2014), este artículo utiliza la expresión femicidio íntimo para referirse a una variante específica de la violencia de género letal, perpetrada en el marco de relaciones sexoafectivas entre víctimas mujeres y autores varones. Cabe destacar que existen investigaciones latinoamericanas que también utilizan la categoría íntimo para referirse a los femicidios perpetrados por parejas o exparejas, familiares o personas con las que la víctima convivía, asimilando lo íntimo con lo doméstico.4 Más allá de estas diferencias, las distintas conceptualizaciones comparten el interés por destacar una misma constante histórica: el hecho de que una parte significativa de los femicidios son ejecutados por varones que conforman o tienen acceso a los hogares de sus víctimas (Gambetta, 2022).

Por su parte, el suicidio puede definirse como el acto en el que una persona se quita la vida deliberadamente (Otamendi, 2020). Al articular esta definición con la acepción más intuitiva de los homicidios, un homicidio-suicidio puede ser definido como el acto en el que una persona le quita la vida a otra y a continuación se quita la suya de forma intencional. Así, un femicidio íntimo-suicidio sería el homicidio de una mujer por motivos de género cometido por una pareja sexoafectiva actual o previa, seguido por el suicidio del autor. Para constituir un solo hecho, el suicidio debe estar motivacional y temporalmente conectado con el homicidio (Marzuk, Tardiff y Hirsch, 1992). Desafortunadamente, no existe consenso en torno a qué indicadores permitirían vincular ambos sucesos de manera unívoca. Por ejemplo, la evidencia de que fueron premeditados como un solo acto, un indicador que parece razonable, no siempre puede constatarse (Dawson, 2005).

Ante este inconveniente, quienes investigan estos eventos suelen apoyarse en el tiempo transcurrido entre el homicidio y el suicidio como un proxy de que existe una motivación que los conecta. La idea subyacente es que cuanto más corto es el período de tiempo entre ambos, mayor es la probabilidad de que estén causalmente conectados (Cavan, 1928; Densley et al., 2017). Mientras que algunas posturas consideran que el homicidio debe ser inmediatamente seguido del suicidio para considerarlos un mismo evento (Cavan, 1928; Johnson y Hotton, 2003), otras estipulan lapsos que van desde veinticuatro horas hasta una semana (Flynn et al., 2009; Liem y Nieuwbeerta, 2010).

Tipologías de homicidio-suicidio

Las investigaciones que han construido distintas tipologías para dar cuenta de la variada etiología de homicidios-suicidios indican que existe una serie de rasgos que se combinan en arquetipos recurrentes (Oliffe et al., 2015). Es decir, aunque varían en la nomenclatura que utilizan para dar identidad a sus categorías, dichas tipologías se concentran en elementos similares desde el punto de vista analítico. En términos generales, la evidencia apunta a que los autores de homicidios-suicidios no son capaces de lidiar de forma satisfactoria con las decepciones vitales. Eventos tales como la interrupción de una relación sexoafectiva, problemas financieros, enfermedad o discapacidad funcional les generan una sensación de pérdida de control sobre sus vidas y que su identidad masculina se encuentre coartada en algún sentido. En este marco, la violencia se convierte en una forma de afirmar su poder o recuperar el control en un momento de crisis (Oliffe et al., 2015; Salari y LeFevre-Sillito, 2016). Asimismo, estos eventos estresantes les generan descompensaciones psíquicas, a raíz de las cuales desarrollan convicciones delirantes que están estrechamente vinculadas con la etiología del homicidio-suicidio (Rouchy et al., 2020).

La tipología de homicidios-suicidios mencionada con mayor frecuencia es la de Marzuk, Tardiff y Hirsch (1992), que, según la motivación predominante y la relación entre el autor y la víctima, los clasifica en:

i) homicidio-suicidio de pareja a raíz de los celos, motivado principalmente por la obsesión y los celos patológicos; el autor se siente traicionado o abandonado por su pareja y reacciona con el uso de la violencia letal; suele involucrar una intensa dinámica emocional y de control en la relación;

ii) homicidio-suicidio de pareja a raíz de un deterioro de salud, sucede cuando algún miembro de la pareja atraviesa una enfermedad crónica o terminal; el autor comete el homicidio motivado por la compasión o por el deseo de evitar que el sufrimiento de un ser querido se agrave;

iii) filicidio, ocurre cuando un padre o madre mata a su propia descendencia; aunque sus motivaciones son heterogéneas, la desesperación, creencias distorsionadas sobre el bienestar de los hijos e hijas y la venganza se encuentran entre las más comunes, pero se destaca, también, la presencia de problemas de salud mental; y

iv) familicidio, implica que el perpetrador asesine a varios miembros de su familia, típicamente a su pareja y descendencia; aunque diversos, entre sus principales motivos se destacan problemas financieros, conflictos familiares, trastornos mentales graves o el sentimiento de desesperación.

Una década antes, Wallace (1986) había elaborado una clasificación basada en la motivación de los autores, en la que se aprecia cierta afinidad temática en relación con la de Marzuk, Tardiff y Hirsch (1992):

i) conflicto interpersonal, implica el uso de la violencia letal para solucionar conflictos intensos entre familiares, parejas o amigos;

ii) altruismo o acto compasivo, motivado por la compasión hacia un ser querido que está sufriendo como consecuencia de una enfermedad terminal;

iii) trastorno mental extremo, el autor muestra desórdenes severos de salud mental que afectan su juicio y su capacidad para lidiar con la realidad, a raíz de los cuáles comete el homicidio-suicidio. Wallace agrega una cuarta categoría a modo de miscelánea.

Por su parte, la tipología de Harper y Voigt (2007) singulariza los homicidios-suicidios por violencia letal íntima o doméstica, también caracterizados por conflictos interpersonales intensos, celos y control hacia las mujeres, y ruptura del vínculo sexoafectivo. A su vez, incluyen la categoría homicidio compasivo-suicidio, análoga al homicidio-suicidio de pareja por deterioro de salud de Marzuk, Tardiff y Hirsch (1992), y al homicidio-suicidio altruista propuesto por Wallace (1986). El tercer arquetipo de Harper y Voigt se denomina aniquilación familiar-suicidio, que se correspondería con el familicidio de Marzuk, Tardiff y Hirsch (1992), sobre el que especifican algunos elementos. La aniquilación familiar seguida por el suicidio del homicida sucede cuando el jefe de hogar cree que ya no es capaz de proveer protección a su familia, principalmente a raíz de crisis financieras o personales. El perpetrador percibe que les proveerá protección o les evitará un sufrimiento futuro a sus familiares al quitarles la vida y luego terminar con la suya. Harper y Voigt construyen un cuarto arquetipo, al que denominan ataque homicida público-suicidio, que representa una novedad respecto a clasificaciones previas. Comprende actos públicos de violencia indiscriminada contra múltiples víctimas antes de que el autor se suicide. Entre sus principales motivaciones se destacan el sentimiento de agravio, un deseo de notoriedad o problemas graves de salud mental. Los tiroteos masivos son un ejemplo de este arquetipo.

Más recientemente, Oliffe et al. (2015) han construido una tipología que agrupa a todos los asesinatos de familiares en la categoría desesperación doméstica. A diferencia de otros autores, los casos analizados por Oliffe et al. (2015) no presentan especificidades vinculadas con los celos o la ruptura de una relación sexoafectiva, sino que forman parte de un arquetipo que se corresponde heurísticamente con la aniquilación familiar-suicidio de Harper y Voigt (2007). A su vez, Oliffe et al. (2015) encuentran dos arquetipos que escapan a lo doméstico y familiar. Los homicidios-suicidios por justicia en el lugar de trabajo están motivados por circunstancias laborales que los autores interpretan como injustas, vinculadas con su inseguridad laboral, percepciones de hostigamiento, agravio o marginación. Los autores responsabilizan a sus compañeros de trabajo o superiores de su sufrimiento y utilizan la violencia como medio para vengarse o hacer justicia. Están también los homicidios-suicidios por represalia escolar, cuyos autores han experimentado dificultades sociales y académicas en su tránsito por el sistema educativo, a raíz de las que se sienten marginados o menospreciados. En estos casos la violencia también se utiliza como represalia hacia los que perciben como responsables de su sufrimiento, que pueden ser desde personas particulares hacia la sociedad toda.

Como señalan Santos-Hermoso et al. (2022), las normas socioculturales de cada país influyen a la hora de definir qué tipos de conflictos pueden ser resueltos a través del uso de la violencia letal, con lo cual los distintos tipos de homicidio-suicidio pueden tener una presencia más o menos acentuada. A ello es preciso agregar que las tipologías descritas se construyeron a partir de muestras diferentes, que, por lo general, reúnen un número pequeño de casos (por ejemplo, Harper y Voigt, 2007, analizaron un total de 42). De todas formas, ponen en relieve que, a pesar de las distintas nomenclaturas, existen perfiles de caso que se repiten empíricamente y que los femicidios íntimos-suicidios son uno de ellos (Dayan, 2021).

Los tres tópicos de los femicidios íntimos-suicidios

A partir de las distintas investigaciones que han analizado las motivaciones por detrás de los homicidios-suicidios de mujeres en el marco de la pareja o la expareja, pueden identificarse tres tópicos en los que las motivaciones de género cobran diferentes matices: posesión, compasión y desesperación fatalista.

La posesión, también referida como amorous jealousy, es el tópico más frecuente entre los femicidios íntimos-suicidios (Rouchy et al., 2020). Refiere a situaciones en que los ofensores se encuentran obsesionados con su pareja y están convencidos de su supuesta infidelidad. Esto los lleva a experimentar un patrón repetitivo de pensamiento caracterizado por rumiaciones, sospechas y actitudes paranoicas. A través del femicidio íntimo-suicidio estos varones experimentan una fusión objeto-sujeto y encuentran una forma de estar con su pareja para siempre (Lester et al., 2005). En este escenario, la posesión connota que, además de un objeto de deseo, la mujer es concebida como un objeto material que corre el riesgo de ser expropiado y el acto femicida-suicida representa un gesto de apropiación definitiva. Este tipo de incidentes forman parte de una categoría con identidad propia en tipologías como la de Marzuk, Tardiff y Hirsch (1992) y la de Harper y Voigt (2007), en las cuales la ruptura de la relación (real o imaginaria) representa un elemento clave para comprender las motivaciones de los autores, dado que estos la experimentan como un abandono.

En tanto, la desesperación fatalista y la compasión están presentes en los femicidios-suicidios caracterizados por la preocupación de proteger a un ser querido (compañera sentimental, hijos e hijas) de ciertos aspectos trágicos del mundo. En estos casos, el suicidio del autor es precedido por los denominados “homicidios altruistas”. Estos actos están moralmente justificados en la convicción de que la compañera sentimental del autor o su descendencia no podrán sobrevivir en el mundo por su cuenta ni podrán soportar el dolor de la pérdida luego de que él se suicide (Bourget, Gagné y Whitehurst, 2010). Así, “irse juntos” se presenta como la mejor alternativa. Este fenómeno también es frecuente en casos donde se asesina exclusivamente a hijas e hijos (filicidios), cuyos autores perciben el homicidio como parte de sus obligaciones parentales de no abandonarlos al suicidarse (Friedman et al., 2005). Aunque pueden considerarse altruistas desde una perspectiva fenomenológica, se trata, en definitiva, de actos no beneficiosos para las víctimas, por lo que el término egoísta sería más adecuado (Salari, 2007).

En las tipologías comentadas, la desesperación fatalista se corresponde con el arquetipo de familicidio de Marzuk, Tardiff y Hirsch (1992), el de aniquilación familiar de Harper y Voigt (2007) y el de desesperación doméstica de Oliffe et al. (2015). En su estudio, Mailloux (2014) los denomina “anomicidios” para enfatizar la importancia que los momentos de cambio económico abrupto tienen sobre la presión que sus perpetradores experimentan, lo que origina un sentimiento de desesperación. Los autores se sienten atrapados y perciben el futuro con suma aprehensión, dado que la situación amenaza su posición como proveedores y figuras centrales en la vida de sus familias (Liem, 2020). Cuando este sentir es acompañado del pensamiento depresivo, introspectivo y egocéntrico propio de las ideaciones suicidas, el perpetrador no se visualiza asesinando a una entidad autónoma, sino a una extensión de sí mismo. Entonces, el asesinato de los miembros de su familia, a los cuales ve como su propiedad, es considerado necesario para un suicidio completo (Palermo, 1994; Starzomski y Nussbaum, 2000). Los familicidas actúan motivados por el deseo de inmortalizar a su familia y controlar que no se desarticule de forma definitiva. La muerte no sería un final, sino una transición hacia otro plano donde la familia puede estar reunida, en paz y libre de sufrimiento (Liem, 2020).

En tanto, los femicidios-suicidios por compasión están representados en la tipología de Marzuk, Tardiff y Hirsch (1992) vinculados a un deterioro de salud y en las de Wallace (1986) y Harper y Voigt (2007), como un acto altruista y compasivo. Estos incidentes comúnmente involucran a adultos mayores varones que ultiman a su pareja en un acto de desesperación, porque ella se encuentra gravemente enferma o en situación de discapacidad y quieren liberarla de su sufrimiento (Malphurs y Cohen, 2002; Tosini, 2020; Wallace, 1986). Otros autores han acuñado la expresión pacto suicida, en el entendido de que ambas partes acuerdan suicidarse conjuntamente, pero es el autor quien ejecuta ambas muertes (ver Lester, 2000). Sin embargo, especialistas en homicidios-suicidios de la tercera edad advierten que el carácter altruista y consensuado de estos incidentes es problemático, ya que los femicidios-suicidios de adultas mayores enfermas o en situación de discapacidad en los que existe evidencia de consentimiento son extremadamente raros (Salari, 2007; Tosini, 2020). A su vez, la evidencia indica que, en lugar de compasión, los autores experimentan alivio, enojo o miedo a la hora de perpetrar el hecho (Rouchy et al., 2020). Con base en estos hallazgos, otros autores plantean que, en lugar de un acto altruista, estos femicidios-suicidios serían un reflejo de las dificultades del autor para afrontar las responsabilidades de cuidado (Malphurs, Eisdorfer y Cohen, 2001).

La perspectiva dual y las teorías generales

Los homicidios-suicidios han sido tradicionalmente abordados desde una perspectiva criminológica (que los conceptualiza principalmente como homicidios y busca explicarlos mediante teorías específicas adaptadas para dar cuenta del componente suicida) o una perspectiva suicidólógica (que realiza la operación teórica inversa). Entre otras cosas, esta dicotomía se refleja en prácticas de las agencias de gobierno que tratan a los suicidios y los homicidios como dos problemas diferentes, que requieren acciones públicas de distinta índole (Harper y Voigt, 2007).

En esta línea, la investigación sobre la temática ha estado fuertemente abocada a diferenciar dos tipos de casos (Marzuk, Tardiff y Hirsch, 1992; Liem y Nieuwbeerta, 2010): los primariamente homicidas y los primariamente suicidas. El criterio para clasificarlos como unos u otros ha consistido, sobre todo, en la comparación empírica de las características de los homicidas-suicidas con las de los homicidas, por un lado, y con las de los suicidas, por el otro (McPhedran et al., 2018). En función del grupo al que más se parecen, los homicidios-suicidios son explicados a partir de teorías específicas sobre uno u otro fenómeno.5 Para ilustrar estas falencias para hacer “encajar” la teoría con la empiria, McPhedran et al. (2018) ponen como ejemplo a las teorías de la atribución y las del flujo. Ambas convergen en torno a la siguiente idea: cuando una persona experimenta un daño o una situación injusta, le atribuye la responsabilidad a otros o a sí misma y dirige su reacción violenta en consecuencia. La atribución interna de responsabilidad y la consiguiente dirección autolesiva de la violencia es un mecanismo que permite explicar el suicidio, mientras que la externalización de la responsabilidad puede materializarse en conductas de violencia interpersonal como el homicidio. Sin embargo, no está claro en qué condiciones ambos tipos de atribución y, por consiguiente, ambos flujos de acción están asociados a los homicidios-suicidios.

La evidencia empírica acumulada indica que los homicidios-suicidios tienen características distintivas. Por ejemplo, se conoce que es más probable que ocurran cuando sus autores tienen un estilo de vida prosocial: están insertos en el mercado laboral, carecen de antecedentes criminales, están casados con las víctimas y tienen relaciones de larga data con ellas (Solinas-Saunders, 2022). A su vez, varios hallazgos señalan que los homicidios-suicidios pueden ser interpretados como un síntoma de carencia de habilidades afectivas para confrontar una realidad adversa (divorcio, separación, infidelidad, etc.) (Gillespie, Hearn y Silverman, 1998). Sin embargo, los intentos por construir una teoría criminológica específica para explicar por qué suceden han sido sumamente escasos. Para Densley et al. (2017), la naturaleza no criminal del suicidio no ha logrado captar lo suficiente la imaginación de los criminólogos.

Las propuestas teóricas de Harper y Voigt (2007) y la de Manning (2015) pueden considerarse como excepciones a esta regla, porque elaboran modelos integradores que permiten trascender el abordaje teórico dual. Sus teorías retoman y amplían elementos propuestos por Black (1993, 2004, 2011) acerca de la estructura social del conflicto y proponen que así como el homicidio y el suicidio son formas válidas de manejo del conflicto, el homicidio-suicidio (en cualquiera de sus variantes) también lo es. Sus propuestas son novedosas, porque integran elementos de la criminología feminista para explicar cómo los modelos presentados pueden aplicarse para dar cuenta también de los femicidios íntimos-suicidios. De hecho, la idea principal que estos modelos retoman del propio Black es que los femicidios íntimos-suicidios pueden ser conceptualizados como actos de estilo penal (punitivo), en los que los perpetradores castigan (ejecutan) a sus víctimas por arruinar sus vidas, como forma de control social, y luego proceden a autoinfligirse un castigo por sus propias transgresiones.

El modelo teórico integrado

A partir de un análisis inductivo, Harper y Voigt (2007) elaboran una propuesta que retoma elementos de dos teorías: la estructura de la intensidad del conflicto de Black (2004) y la teoría general de la tensión propuesta por Agnew (1992, 2004).

Para Black, “la mayoría de la violencia es explícita o implícitamente una forma de justicia: castigo, represalia, resistencia o venganza” (2004, p. 146). Cada conflicto tiene su propia estructura social, a partir de la cual se puede explicar la forma particular de violencia que se utilizará para resolverlo. La estructura del conflicto está determinada por la distancia social entre las partes involucradas y el estatus relativo de una para con la otra en términos de riqueza, educación o autoridad. La intensidad de la violencia como forma de manejo del conflicto aumenta cuanto:

i) más cercanas o unidas estén las partes en la relación;

ii) mayor sea la dependencia mutuamente asumida;

iii) más desigual sea la relación, especialmente en lo que respecta al estatus y el rol masculino o femenino;

iv) mayor sea la hostilidad previa; y

v) mayor sea la presencia de celos previos.

Así, la estructura de intensidad del conflicto está marcada por la implicación emocional de las partes, que cuando se agrava vuelve también más intensa la violencia utilizada para resolverlo. Harper y Voigt (2007) añaden que esa estructura también incluye crisis personales que operan como desencadenantes, tales como una enfermedad repentina, problemas financieros graves, amenaza de divorcio o de arresto.

En tanto, la teoría de la tensión de Agnew (1992, 2004) propone que las conductas contranormativas, como el suicidio y el homicidio, pueden ocurrir como resultado de emociones negativas provocadas por situaciones vitales adversas. Mientras que algunas personas se involucran en actividades prosociales (como el ejercicio) para lidiar con el estrés vital, otras recurren a las contranormativas (como el uso de drogas). Agnew (1992) identifica tres tipos de tensión o estrés vital que originan conductas contranormativas mediante emociones negativas, que Harper y Voigt (2007) ejemplifican con elementos típicos de los femicidios íntimos:

i) impedir que una persona logre metas positivamente valoradas (como riqueza, estatus masculino, sexo o autonomía);

ii) quitarle o amenazar con quitarle estímulos valorados positivamente (como la pérdida de un cuidador o de una pareja sexual); y

iii) presentarle o amenazar con presentarle estímulos nocivos o valorados negativamente (por ejemplo, abuso verbal o físico, rechazo, abandono o arresto).

Aunque Agnew plantea los tres tipos de tensión como mutuamente excluyentes, Harper y Voigt (2007) entienden que existen situaciones en las que pueden superponerse, con lo que aumentarían también la gama y la intensidad de las respuestas emocionales agresivas como la violencia letal. Por ejemplo, cuando una mujer le plantea a su pareja varón que quiere separarse, él puede experimentar el bloqueo de varias metas positivas, como su estatus masculino, la estabilidad económica de la unidad familiar, la pérdida de estímulos positivos, como el acceso a una pareja sexual, y la aparición de estímulos nocivos, como el rechazo y el sentimiento de abandono. Por tanto, es probable que los perpetradores de homicidios-suicidios experimenten múltiples fuentes de estrés-tensión debido a la naturaleza dual del fenómeno.

Al incluir el reconocimiento social de la masculinidad como una meta aspiracional y su consiguiente bloqueo como un mecanismo de tensión que puede culminar en violencia de género, Harper y Voigt (2007) retoman la “tesis de la propiedad sexual masculina” propuesta desde la criminología feminista (Wilson y Daly, 1993). En el contexto de valores patriarcales que consideran a las mujeres subordinadas a los varones, estos tienden a verlas como su propiedad y sus pares masculinos pueden reforzar la idea de que una mujer que abandona la relación representa una amenaza para la masculinidad de su pareja (DeKeseredy y Schwartz, 2013, 2016). Considerando la acumulación de hallazgos sobre los femicidios-suicidios, esta teoría tiene una connotación más vasta: los perpetradores perciben a las mujeres como extensiones de ellos mismos en lugar de como personas autónomas (Palermo, 1994; Starzomski y Nussbaum, 2000). Adicionalmente, Harper y Voigt (2007) articulan el tercer elemento de tensión de Agnew (1992) con otros aportes de la criminología feminista sobre la violencia en el marco de la pareja, que la entiende como una manifestación reactiva ante la pérdida de control y poder masculinos (Goode, 1971).

La propuesta de Harper y Voigt (2007) es formulada en articulación con un análisis empírico de los homicidios-suicidios, a partir del cual identifican una fuerte presencia de elementos que elevan la intensidad del conflicto: dependencia, asunción de responsabilidad para con el otro, relaciones desiguales, celos u hostilidad previos, y también crisis personales, como arresto inminente, pérdida de empleo o divorcio. En su análisis observan que los perpetradores suelen autopercibirse como fracasados e identifican a sus víctimas como parte o incluso como responsables de ese fracaso. Lo más común es que la mujer esté tratando de irse (quiere separarse, fue infiel o está enferma y pronto “se irá”), lo que desencadena una respuesta de control por parte del perpetrador. Así, recurren a la violencia letal como una forma de poner fin a sus emociones negativas de frustración, desesperanza, fracaso y pérdida de control, todas ellas presentes en los tópicos sobre femicidios íntimos-suicidios.

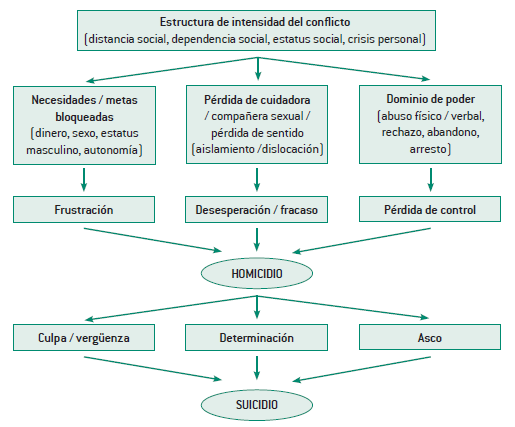

En su propuesta conceptual, Harper y Voigt (2007) señalan que la ejecución del homicidio trae aparejadas otras emociones que operan como detonantes del suicidio, como la vergüenza, la culpa, la determinación y el asco (ver figura 1). Sin embargo, no profundizan en torno a los mecanismos causales entre el homicidio y estas emociones, así como tampoco en su relación con el suicidio.

De todas formas, es posible articular su teoría con otras hipótesis que explican los femicidios íntimos-suicidios: el suicidio extendido y el suicidio por arrepentimiento. El suicidio extendido (Palermo, 1994) sucede cuando el femicidio es planificado de antemano como parte de un ritual de autodestrucción. El autor considera que la mujer es una extensión de su yo, por lo que debe también eliminarla para una muerte completa. En este escenario podemos ubicar el sentimiento de determinación como consecuencia del femicidio, el cual reafirmaría la voluntad del autor de quitarse la vida. En tanto, el suicidio por remordimiento (Gillespie, Hearn y Silverman, 1998; Stack, 1997) es una consecuencia no planificada de haber cometido el femicidio y sucede a raíz de la culpa y el remordimiento que el autor experimenta. A estos sentimientos podemos agregar la vergüenza y el asco de sí mismo propuestos por Harper y Voigt (2007).

El modelo microestructural de manejo del conflicto

Manning (2015) propone una explicación teórica de los femicidios íntimos-suicidios que ocurren en escenarios de control y celotipia amorosa, a partir de herramientas conceptuales sobre manejo del conflicto propuestas por Black (1993). Plantea que el manejo del conflicto comprende toda forma de expresar y gestionar reclamos, incluso a través del castigo y el control social. Los homicidios y los suicidios son ambos formas de (o desenlaces posibles para) manejar conflictos asociados con reclamos en el seno de las relaciones sexoafectivas.

Aunque los conflictos que detonan los femicidios en el marco de la pareja tienen elementos comunes con el resto de los homicidios (como agresiones físicas y verbales, o peleas por la propiedad), poseen también elementos específicos relativos al acceso y la fidelidad sexuales y al compromiso con la relación (Dobash et al., 2007). Black (2011) los denomina conflictos de “baja intimidad” y plantea que surgen cuando la relación se vuelve más distante por una reducción parcial en el contacto, una ruptura completa (como en la separación y el divorcio) o la aparición de una relación competidora (como en la infidelidad). Cónyuges “abandonados” y amantes celosos frecuentemente expresan una profunda hostilidad hacia sus antiguas compañeras, que resulta a veces en explosiones de “violencia instigada por la separación” (Kelly y Johnson, 2008), muy común en los femicidios íntimos (Miethe y Regoeczi, 2004; Wilson y Daly, 1993).

Asimismo, el suicidio puede ser una estrategia para expresar y gestionar ciertos reclamos con uno mismo. A veces, las personas que se quitan la vida están lidiando con sentimientos de culpa o arrepentimiento por acciones que se autorrecriminan, haciendo de su muerte una especie de autoejecución (Manning, 2012). Aunque gran parte de la literatura sobre femicidios íntimos-suicidios retoma esta explicación (Gillespie, Hearn y Silverman, 1998; Stack, 1997; Wolfgang, 1958), la evidencia empírica indica que una proporción considerable de casos son premeditados o están precedidos por amenazas y tentativas de suicidio. Por tanto, no pueden ser explicados como una reacción espontánea de autocastigo (Dawson, 2005).

Otras veces, el suicidio puede ser un medio para protestar contra una injusticia (como una separación no deseada), evitar o escapar de un adversario (como una relación competidora) o incluso buscar venganza contra otro (a raíz de una infidelidad) (Baumgartner, 1984). Con esto en mente, Manning (2015) propone que es posible explicar cuándo ciertos reclamos son más propensos a resultar en homicidio, suicidio o ambos de forma simultánea. En pos de ello, Manning (2012) retoma la propuesta de Black (1993) y formula su propia “teoría del suicidio moralista”. En ella propone que la probabilidad de que un conflicto termine en suicidio depende de:

i) la cercanía social entre las personas involucradas (su grado de intimidad y similitud cultural);

ii) su grado de interdependencia funcional (o cooperación para el bienestar material);

iii) si la queja está dirigida hacia un estatus superior (como alguien con más riqueza, autoridad o educación); y

iv) el grado en que el agraviado carece del apoyo de terceros (que está también determinado por su estatus y distancia social en relación con los contendientes).

Cada uno de estos factores hace que sea más probable que una queja resulte en suicidio y el suicidio es más probable cuando todos están presentes en alto grado.

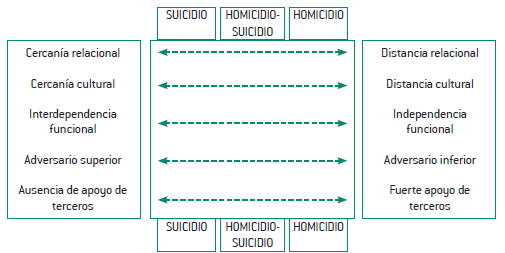

Con base en lo anterior, Manning (2015) elabora un modelo teórico microestructural que ubica al homicidio, al suicidio y al homicidio-suicidio a lo largo de un continuo de distancia social, superioridad social, interdependencia funcional y apoyo de terceros (ver figura 2). Para cada variable, el homicidio-suicidio debería adoptar un valor intermedio, por ejemplo: más distancia relacional que el suicidio, pero menos que el homicidio. Así, es esperable que, en comparación con los femicidas que no se quitan la vida, los femicidas-suicidas tengan relaciones de mayor intimidad con sus víctimas y mayor similitud cultural, sean más dependientes funcionalmente de ellas, tengan un estatus relativo más bajo y un menor acceso a terceros que les ofrezcan apoyo en contra de la víctima.

Reflexiones finales

Este artículo hizo un recorrido por distintas teorías criminológicas que buscan explicar los homicidios de mujeres en el marco de la pareja o la expareja seguidos del suicidio del autor. Desde un enfoque microsocial centrado en la reconstrucción de mecanismos causales, repasó las principales tipologías construidas de homicidio-suicidio. Aunque las distintas propuestas de clasificación no son completamente homologables, los femicidios íntimos-suicidios han sido sistemáticamente identificados en ellas como un arquetipo con una etiología y dinámica propia, documentando tres escenarios en los que las motivaciones de género están sistemáticamente presentes. La posesión es el escenario con el que típicamente asociamos a los femicidios íntimos-suicidios: varones obsesionados con la infidelidad de sus parejas o exparejas, que exhiben una celotipia aguda y las consideran una posesión sexual. Sin embargo, la desesperación fatalista y la compasión también están emparentados con el concepto de posesión, al no reconocer la autonomía de las mujeres que terminan siendo asesinadas.

Los principales intentos de construir una teoría general para explicar los homicidios-suicidios han adaptado teorías particulares sobre el homicidio o el suicidio, negando que la combinación de ambos tenga una identidad propia como fenómeno social. No obstante, existen dos teorías generales que integran los mecanismos causales propuestos por los estudios microsociales con una serie de determinantes estructurales que incrementan la probabilidad de que el homicidio y el suicidio ocurran en conjunto. Estas son el modelo teórico integrado (Harper y Voigt, 2007) y el modelo microestructural de manejo del conflicto (Manning, 2015). Ambos retoman la propuesta de Black (1993, 2004, 2011) sobre el homicidio-suicidio como forma de resolución de conflictos e identifican a los vínculos sexoafectivos como un espacio social propicio. Sin embargo, el modelo integrado tiene mayor alcance porque puede ser aplicado para explicar cualquier homicidio-suicidio, sin importar el espacio social en el que ocurra. En tanto, el modelo microestructural de manejo del conflicto aborda únicamente los femicidios íntimos-suicidios vinculados con la posesión y destaca como detonantes a las situaciones en las que la relación se vuelve más distante.

Aunque la producción de conocimiento sobre homicidios-suicidios no ha sido netamente realizada desde el feminismo académico, las categorías teóricas que desarrolla para explicar por qué las mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas varones destacan elementos analíticos propios de la asimetría sexual y, con ello, permiten conceptualizarlos como femicidios. En estas explicaciones, cualquiera sea el escenario, la violencia letal es detonada por crisis vitales en las que los varones experimentan una pérdida inminente del control sobre sus vidas y sobre otras que también entienden como propias, lo cual simbólicamente amenaza su masculinidad. En este sentido, los femicidios íntimos-suicidios ocurren en el marco de una crisis intrínsecamente moral (de los valores masculinos), ante la cual los varones son incapaces de resignificar su existencia. Quizás una síntesis de esta idea sea que cuando la masculinidad de un femicida-suicida muere, los sujetos femeninos de los cuales depende para su autoafirmación también deben morir con ella. De hecho, esta idea es también útil para explicar el resto de los homicidios-suicidios, dado que sus causas refieren a distintas formas de bloqueo de la masculinidad como meta aspiracional (Oliffe et al., 2015) y a una profunda crisis de sus subjetividades. En definitiva, los homicidios-suicidios son un fenómeno social atravesado por el género no sólo porque sus autores son principalmente varones y sus víctimas mujeres, sino porque su etiología está íntimamente emparentada con las representaciones sociales sobre la masculinidad y la feminidad.

De todas formas, las teorías aquí expuestas tienen una serie de limitaciones. Por un lado, es preciso contar con una teoría que sintetice los elementos sustantivos de las tipologías ad hoc con otros más generales que muestren una mejor adecuación a la variedad de femicidios íntimos-suicidios. Retomando a Black (1993), tanto Harper y Voigt (2007) como Manning (2015) conciben que los homicidios-suicidios en el marco de las relaciones sexoafectivas son actos de estilo punitivo hacia las mujeres. A través de ellos, los perpetradores las castigan por arruinar sus vidas como forma de control social y luego proceden a autoinfligirse un castigo por sus propias transgresiones. Aunque es pertinente para explicar el escenario de la posesión, esta idea es insuficiente para explicar los escenarios de desesperación fatalista y compasión. Por otro lado, es preciso que se desarrollen investigaciones para conocer qué tan adecuadas son las teorías mencionadas para estudiar la violencia femicida en América Latina, donde el fenómeno ha cobrado el mayor impacto a escala global. En lo que al Uruguay respecta, se conoce que los femicidios íntimos-suicidios que ocurren en relaciones intactas son cualitativamente diferentes de los que acontecen entre exparejas y que su explicación como actos meramente punitivos tiene un alcance limitado (Gambetta, 2018).

Finalmente, el contenido de este artículo tiene una serie de implicancias para la prevención eficaz del femicidio en Uruguay, la cual requiere de un campo plural de aportes. Primero, pone de manifiesto la necesidad de que las políticas públicas trasciendan el encuadre de la seguridad pública e incorporen también la perspectiva de salud mental. Esto comprende acciones que van desde la prevención de la conducta suicida en la población toda, hasta la incorporación de indicadores de ideación suicida en los instrumentos de evaluación del riesgo de femicidio íntimo. Como señalan Ellis et al. (2015), prevenir el suicidio es también prevenir el femicidio, sobre todo si tenemos en cuenta que en Uruguay más de un tercio de los femicidas íntimos se suicidan luego de cometer el hecho. Esto ubica al país en el límite superior de los guarismos registrados globalmente en torno al fenómeno. Segundo, se requiere un abordaje interdisciplinario de los femicidios íntimos-suicidios desde la academia, puesto que su etiología combina mecanismos psíquicos con factores estructurales y su dimensión fenomenológica es ineludible para formular cualquier explicación que incorpore las motivaciones de los autores. Al día de hoy, la acumulación de conocimiento académico sobre femicidios va en aumento, pero aún es escasa. Necesitamos ser más y trabajar en conjunto para poder contribuir a la búsqueda de estrategias eficaces que combatan la violencia letal hacia las mujeres.