Introducción

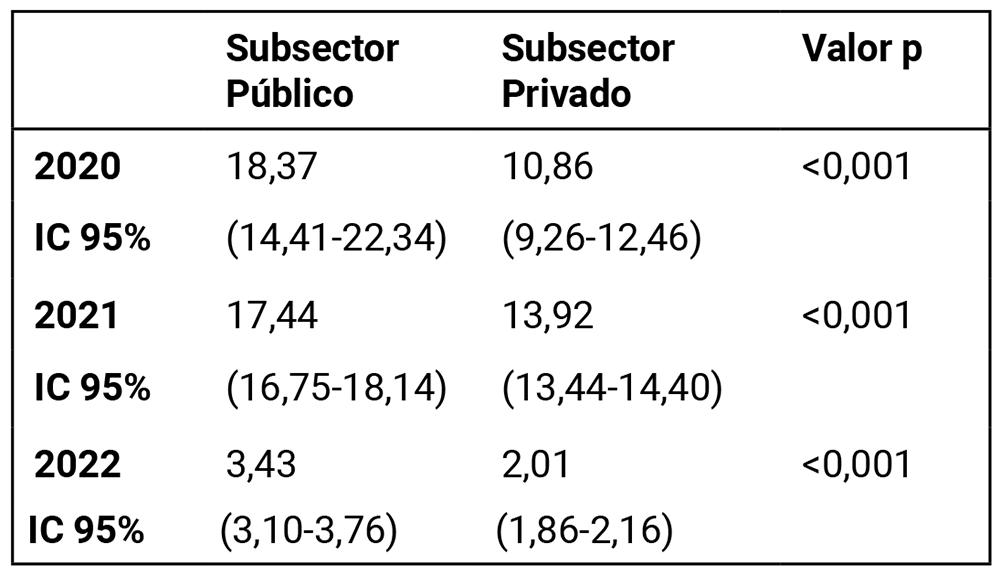

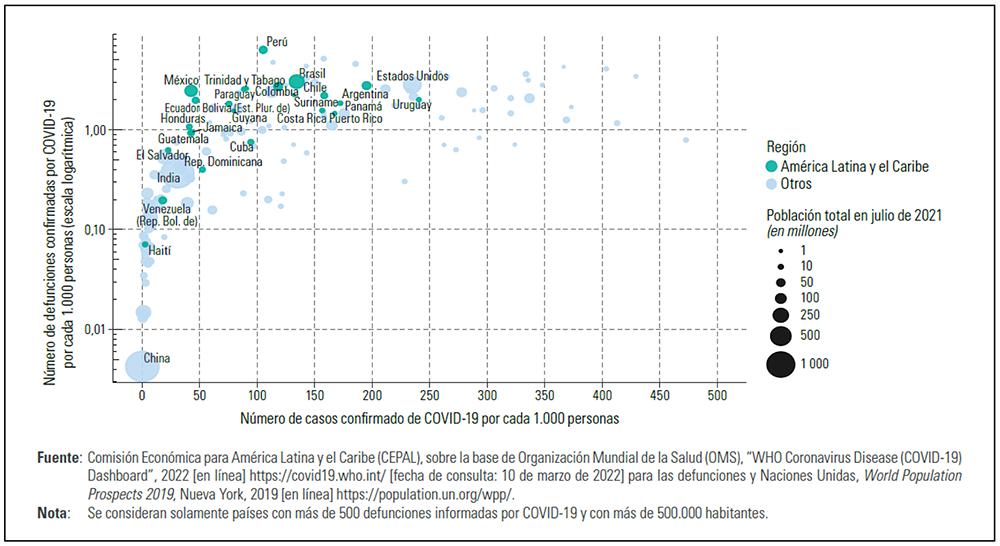

La emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 fue decretada en Uruguay el 13 de marzo del 2020 y fue dejada sin efecto el 5 de abril del 20221. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hasta marzo del 2022 (un mes antes que se levantara la emergencia sanitaria), Uruguay fue el país con mayor tasa acumulada de infectados de todas las Américas (superando incluso a Brasil y Estados Unidos)2. La mortalidad por COVID-19 en este periodo está en una zona intermedia (Figura 1). Conocer de la prevalencia de los factores de riesgo para la mortalidad por el virus de SARS-CoV-2, el acceso a la atención médica y sistemas de protección social podría arrojar luz en relación con la gravedad de la pandemia en el Uruguay.

Figura 1. Número de defunciones y de casos confirmados de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el mundo por cada 1.000 personas, hasta el 28 de febrero 2022 (tomado de CEPAL).

Probablemente, la gran cobertura a la vacunación contra el SARS – CoV- 2 en Uruguay pueda explicar la reducción en la letalidad y contagios más allá del año 2022, además de la presencia de la variante ómicron que resultó menos virulenta que variantes previas3.

El impacto en la letalidad que la pandemia por COVID-19 ha tenido en los diferentes sectores socio económicos ha sido poco estudiado en general. Se consideran factores de riesgo para la muerte por esta enfermedad, la edad, las enfermedades cardiovasculares, en especial la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas, además, en algunos estudios se menciona también la pobreza4,5.

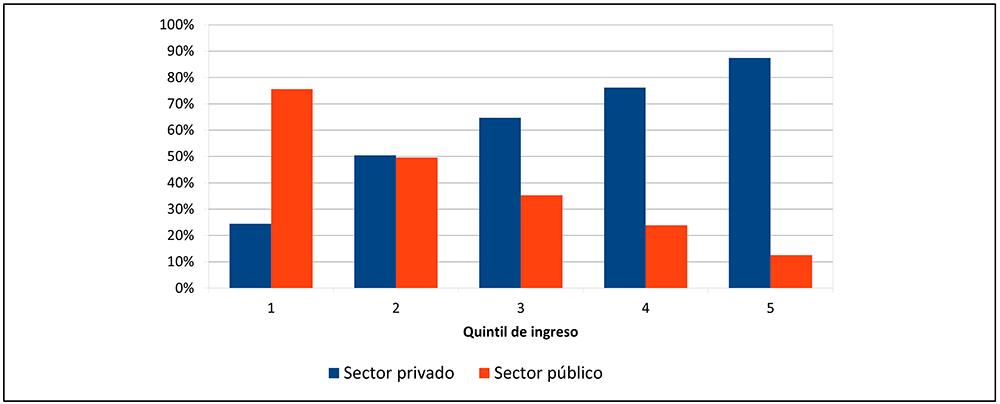

En Uruguay, existe una asociación entre el nivel socioeconómico de las personas y el sector del sistema de salud en el que se asisten. Aquellas personas de menores recursos están sobre sobrerrepresentadas en el sector público, mientras que, a medida que aumenta el ingreso, mayor es la proporción de personas que eligen la atención en instituciones privadas. En el año 2019, previo al inicio de la pandemia, el 75,6% de las personas en el primer quintil de ingresos se atendía en el sector público, mientras que en el último quintil dicha proporción ascendía solamente al 12,6%6,7 (Figura 2).

Figura 2. Distribución por quintil de ingreso de la población en subsector público y privado del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).Nota: los quintiles son construidos a partir del ingreso per cápita del hogar en 2019.Fuente: elaboración propia en base a datos ECH-INE.

Estudios internacionales abordan el tema de inequidades en salud y performance de la pandemia por COVID-19. Algunos mencionan la etnia, los subsectores de salud, el nivel socioeconómico y la distribución territorial, los cuales son factores que inciden en la evolución de la enfermedad4,8. Pero a nivel nacional, existen pocos estudios que evalúen los resultados y la gestión de la pandemia en los diferentes sectores socioeconómicos. Esta mirada complementaria podría brindar información acerca de cómo se dio la gestión y los resultados de la pandemia en los diferentes sectores de la sociedad lo que aportaría datos relevantes para un mejor manejo de futuras emergencias sanitarias y sus impactos.

El objetivo de este estudio es comparar la mortalidad, letalidad y casos de infecciones por SARS-CoV-2 en los dos subsectores del sistema de salud durante los años 2020, 2021 y 2022 en Uruguay.

Material y métodos

Se trata de un estudio de tipo observacional, analítico, exploratorio que utiliza como datos fuentes secundarias de información. Se solicitaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) los datos del número de personas infectadas y fallecidas por SARS-CoV-2 en el país en el periodo 2020-2022 por prestador público (Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Hospital Militar y Hospital Policial) y privado (instituciones de asistencia médica colectiva (IAMCs) y seguros privados). Se elige estudiar este período de tiempo ya que fueron los años de emergencia sanitaria decretadas por el MSP en Uruguay.

Se toma el subsector asistencial de salud (público y privado) como proxi de nivel socioeconómico.

Se obtuvo el número de personas con cobertura asistencial en ambos subsectores en los años seleccionados a partir de datos publicados por el MSP (Fuente: SINADI-AES-MSP).

Se calcularon las tasas de incidencia acumulada por año cada 1.000 personas, la razón de tasas por año y sus intervalos de confianza al 95%, la mortalidad y la letalidad por COVID-19 para los subsectores público y privado. Para testear diferencias en cada subsector se realizaron contrastes de proporciones independientes para cada año. Se consideró que había significación estadística si el valor p<0,05.

Resultados

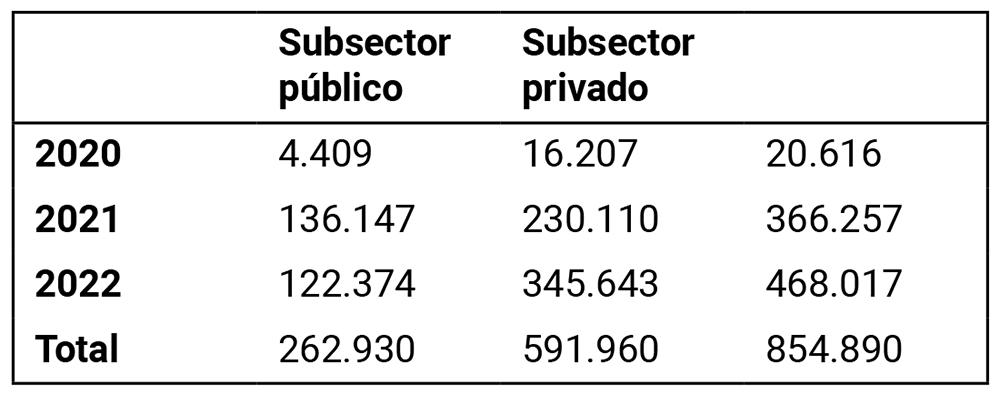

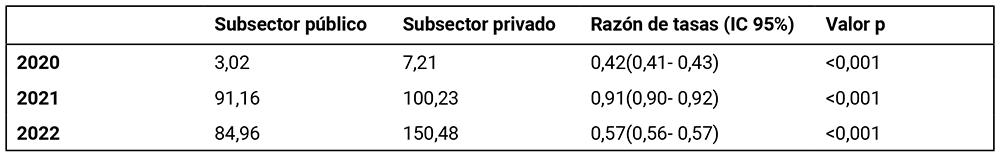

A partir de datos publicados por el MSP para los años estudiados se obtuvo que los usuarios afiliados al subsector público y privado fue de 1.458.070 y 2.248.616 en 2020, 1.493.531 y 2.295.834 en 2021 y 1.440.358 y 2.296.974 en 2022, respectivamente. Se mantiene durante los años la proporción de afiliaciones al subsector público y al privado, distribuyéndose aproximadamente entre un 40% y 60%. Los totales exceden el número total de la población uruguaya por la doble cobertura de algunas personas. (Tabla 1)

Como se observa en la Tabla 2, durante los años de emergencia sanitaria, las tasas de incidencia acumulada anuales de infección por SARS-CoV-2 en el subsector público fueron significativamente menores en comparación con el subsector privado para cada uno de los años analizados.

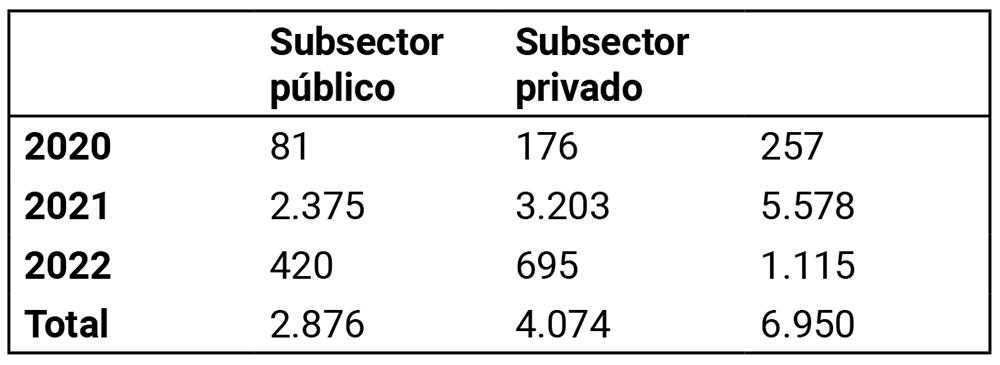

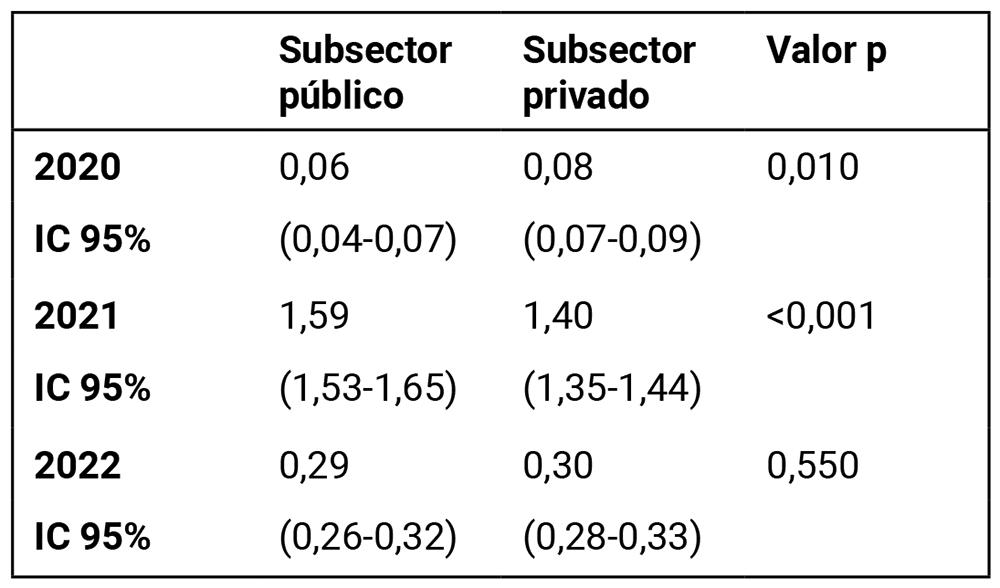

A partir de los datos absolutos, el año 2021 fue el que tuvo la mayor distribución de fallecidos en ambos subsectores (Tabla 3). El análisis de la mortalidad por SARS-CoV-2 por subsector asistencial evidencia que en el 2020 es menor la proporción de fallecidos en el subsector público, en el 2021 es mayor, mientras que en 2022 no existen diferencias estadísticamente significativas (Tabla 4).

Al comparar la letalidad, la proporción en todos los años del período estudiado es significativamente mayor en el subsector público en relación con el subsector privado. En el año 2020 el subsector público alcanza el mayor porcentaje de letalidad, mientras que el mayor porcentaje para el subsector privado se encuentra en el 2021 (Tabla 5).

Estos datos fueron solicitados en el marco de la ley 18381 y pueden ser solicitados por cualquier persona que así lo desea.

El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio se encuentra disponible.

Discusión

El comportamiento de la infección por SARS-CoV-2 y sus resultados han sido desiguales en nuestro país al mirar los diferentes subsectores asistenciales. El número de infecciones son significativamente mayores en el subsector privado que en el público, mientras quela letalidad es, contrariamente, mayor en el subsector público.

Uno de los elementos que puede explicar estas desigualdades, es la diferente capacidad diagnóstica de los dos subsectores de salud. Si bien no existe evidencia directa, es probable que el subsector privado haya tenido una mayor capacidad para testear los casos sospechosos comparado con el subsector público, lo que se manifestaría en una tasa de diagnósticos superior en el privado. Otra posible explicación es la diferente capacidad de la población usuaria de uno y otro subsector para buscar el diagnóstico en caso de sospecha, los usuarios del subsector privado tienen mayor capacidad de movilización, mayores recursos económicos y mayor elasticidad laboral como para ausentarse temporalmente de su lugar de trabajo para buscar servicios sanitarios. Asimismo, los usuarios del subsector privado tenían mayor capacidad que los del subsector público para realizarse el test diagnóstico en laboratorios privados pagando directamente por el servicio, especialmente cuando todos los prestadores estaban saturados por la gran demanda de test. La mayor capacidad de los usuarios del subsector privado para testearse se manifestaría en una mayor tasa de infecciones diagnosticadas, siendo una proporción de ellas infecciones relativamente leves que no serían diagnosticadas en el subsector público.

Una precisión a realizar es que cuando en el estudio se hace referencia a tasa de letalidad por COVID-19, se refiere a la proporción de muertes por COVID-19 entre el total de casos diagnosticados, por lo que una mayor capacidad del subsector privado para diagnosticar casos de infección, podría explicar al menos parcialmente la diferencia de letalidad entre los dos subsectores.

La búsqueda de explicaciones para estas diferencias requiere también del análisis de los principales factores de riesgo para desarrollar una infección más grave y letal definidos a nivel mundial. Estos son la edad mayor de 65 años, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo y otras patologías crónicas4,9. Según datos publicados por MSP, la población del subsector público tenía en los años estudiados una proporción menor de población mayor de 65 años (aproximadamente 12,5% en el subsector público vs 17,2% en el subsector privado). Por otro lado, la fuente más reciente de alcance nacional de prevalencia de factores de riesgo es la encuesta STEP del 201310. Un análisis ad hoc de la misma (en la población de 25 a 64 años) muestra que la prevalencia de diabetes fue superior en el sector público (11,0% vs 5,9%) al igual que la prevalencia de tabaquismo (35,8% vs 25,2%). Sin embargo, para los otros factores de riesgo, tales como la hipertensión arterial y sobrepeso/obesidad, las tasas de prevalencia fueron muy similares en los dos subsectores.

Es imposible estimar cuánto han pesado estos factores de riesgo en las diferencias de letalidad durante la pandemia, pero es muy probable que las inequidades económicas que condicionan el acceso a los cuidados de salud de calidad hayan tenido un rol en estas diferencias. Se conoce, por ejemplo, que el estrés generado por la incertidumbre producto de la pandemia pudo haber afectado de manera diferente a las personas de acuerdo con las posibilidades de planes, alternativas y redes sociales. Todo esto pudo haber afectado diferencialmente a la población más vulnerada en sus derechos en Uruguay durante la pandemia11.

Para conocer mejor este fenómeno sería necesario analizar la frecuencia de factores asociados a la letalidad en el nivel individual en ambos subsectores de salud.

Además de las diferentes vulneraciones socioeconómicas en cada subsector que podrían repercutir al menos teóricamente, en la respuesta a las crisis socioeconómicas y psicológicas de las infecciones existen otras diferencias que deben ser analizadas. Entre ellas se encuentra la diferente capacidad de testeo para el diagnóstico ya descrita, el manejo clínico terapéutico en el primer nivel de atención, la continuidad asistencial y los resultados en cuidados intensivos. En cualquier caso, más allá de las diferencias asistenciales de los dos subsectores, es difícil explicar estas desigualdades en los resultados por este solo hecho, ya que no hay reportes que analicen la calidad de atención en ambos subsectores.

Conclusiones

Desde una perspectiva de derechos, los resultados desiguales en los dos subsectores constituyen una potencial inequidad socio sanitaria, ya que una de las variables que influye en la mortalidad (y por tanto también en la letalidad) por COVID-19 es, en gran medida, el sector socioeconómico al que se pertenece y los servicios asistenciales a los que tuvieron acceso. Sin embargo, hace falta estudios específicos que analicen las principales variables sanitarias en los dos subsectores para poder afirmar esta inequidad. Sería de extrema utilidad profundizar en el estudio de todos estos factores, como por ejemplo el género, la edad y la distribución territorial, para comprender mejor el rol de estas inequidades en los resultados de la pandemia, para poder establecer políticas de mitigación en el presente y sobre todo ante futuras emergencias sanitarias.