La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) define a la salud mental como un estado de bienestar en que cada persona desarrolla su potencial, puede afrontar las demandas de la vida, trabajar de forma productiva y aportar a su comunidad. Diversos factores inciden en la salud mental de los individuos; condiciones personales como dificultades en la autogestión emocional, abuso de sustancias, herencia genética, así como contextos desfavorables relacionados con violencia, inequidad o escasez de recursos aumentan la probabilidad de desarrollar problemas psicológicos. Una de cada ocho personas en el mundo sufre algún trastorno mental, siendo los más comunes ansiedad y depresión, en tanto que el suicidio, que es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes, representa uno de cada 100 fallecimientos. A pesar de estas preocupantes cifras, en los países de ingresos bajos y medios, muchas personas no reciben tratamiento por la escasez de servicios públicos en el área de salud mental (OMS, 2022).

Los problemas psicológicos involucran un amplio espectro de conductas internalizadas y externalizadas. Las conductas internalizadas aluden a alteraciones emocionales cuyas manifestaciones se dirigen hacia el interior del sujeto (e.g., Achenbach, 2019), tales como ansiedad, depresión, perturbación del estado de ánimo, retraimiento, somatizaciones, miedos (Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA), 2023). Los problemas externalizados se refieren a alteraciones que se presentan en el ámbito conductual; sus manifestaciones producen conflictos y perjuicios en el entorno y en otras personas (Achenbach, 2019), como son comportamientos agresivos o intrusivos, ruptura de reglas, conducta antisocial, violencia (ASEBA, 2023).

Se han realizado múltiples investigaciones sobre los problemas psicológicos en población adolescente y joven tanto a nivel internacional (e.g., Herbert, 2022; Hossain et al., 2019; Mastrotheodoros et al., 2020; Tran et al., 2017) como a nivel latinoamericano, región en la que se registran estudios epidemiológicos y de prevalencia (e.g., Barrera-Herrera & San Martín, 2021; Castro-Jalca et al., 2023; Hernández et al., 2017; Hita, 2024; Moreta-Herrera et al., 2021), así como trabajos que exploran la asociación de estos problemas con diversas variables para comprender su curso y trayectoria (e.g., Barrera-Herrera et al., 2019; Castillo & Ruiz, 2019; Moreno, 2014; Rivera et al., 2021; Solís & Manzanares, 2019).

Varios estudios han explorado la relación entre salud mental y género en estudiantes universitarios (e.g., Barrera-Herrera & San Martín, 2021; Castillo & Ruiz, 2019; Hita, 2024). De manera general, se ha encontrado que las mujeres reportan más alteraciones internalizadas relacionadas con ansiedad (Barrera-Herrera & San Martín, 2021; Castillo & Ruiz, 2019), depresión (Barrera-Herrera & San Martín, 2021; Rivera et al., 2021) y somatizaciones (Rivera et al., 2021), y se ha planteado que tienen un mayor riesgo de presentar problemas psicológicos (Hernández et al., 2017). Con respecto a los varones, se ha reportado que existe una mayor prevalencia de alteraciones conductuales de tipo externalizado (Hita, 2024), así como de consumo de alcohol y tabaco (Barrera-Herrera & San Martín, 2021; Rivera et al., 2021).

Algunos de los autores sostienen que, en la base de estos hallazgos en el medio latinoamericano, se encuentran factores socioculturales relacionados con la concepción de la masculinidad y la feminidad (Castillo & Ruiz, 2019; Hernández et al., 2017; Hita, 2024; Rivera et al., 2021). Los hombres, por ejemplo, reciben reforzamiento social ante conductas como la agresividad, la fortaleza, la valentía, que son algunas de las características de la masculinidad tradicional (Rivera & Scholar, 2020; Rivera et al., 2021). En contrapartida, de las mujeres se espera mayor expresividad emocional, atención y cuidado (Rivera et al., 2021), por lo que se considera que la mayor vulnerabilidad del sexo femenino en el contexto latinoamericano podría estar asociada con estereotipos y condiciones sociales de desigualdad (Hernández et al., 2017).

Además, debido al cambio de vida y de rutinas, la población universitaria presenta una mayor tendencia a desarrollar problemas psicológicos asociados a estados de ansiedad y depresión, estrés, trastornos de adaptación y de alimentación, violencia de género, abuso sexual, acoso, consumo de sustancias, adicción a la tecnología y a los videojuegos (Cervera, 2021). Algunos estudios latinoamericanos han investigado esta problemática y han encontrado porcentajes elevados de síndrome ansioso-depresivo y de ideación suicida en estudiantes universitarios (Baader et al., 2014; Barrera-Herrera & San Martín, 2021), así como tasas significativas de trastornos adaptativos, de personalidad, del ánimo (Baader et al., 2014) y problemas relacionados al consumo de alcohol (Rivera et al., 2021) y otras sustancias (Barrera-Herrera & San Martín, 2021; Hita, 2024).

En el medio ecuatoriano de manera específica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) indica que los trastornos mentales comunes (ansiedad, depresión, autolesiones y trastorno somatoforme) representan el 42 % de toda la carga de enfermedad entre los jóvenes, seguidos por el consumo de sustancias (17 %) y los trastornos mentales graves (esquizofrenia y trastorno bipolar con un 8 %). Según la OPS (2020), en Ecuador los hombres se ven afectados principalmente por consumo de alcohol, autolesión y suicidio; mientras que las mujeres, por trastornos depresivos y de ansiedad.

En relación con estos datos, un estudio pionero en el contexto ecuatoriano sobre salud mental en población universitaria, realizado en dos provincias de la región Sierra, con estudiantes provenientes de tres instituciones de educación superior (dos públicas y una privada), encontró que los síntomas de somatización y disfunción social predominaban entre los participantes, especialmente en el sexo masculino, en tanto que los síntomas de ansiedad y depresión quedaban relegados a un segundo plano (Moreta-Herrera et al., 2021). Al ser el Ecuador un país plurinacional y multiétnico, Moreta-Herrera et al. (2021) sugirieron tomar con cautela estos hallazgos y realizar estudios posteriores sobre el tema en otros espacios del medio ecuatoriano para contrastar realidades diferentes de la salud mental en población universitaria.

Estos antecedentes permiten apreciar la importancia de profundizar en la investigación sobre los problemas psicológicos que se presentan en jóvenes universitarios del Ecuador en diversos contextos geográficos, se hacen comparaciones por sexo para poner en evidencia las principales dificultades. Dado que la salud mental es un elemento clave tanto en la vida personal como en el desempeño académico y profesional, este tipo de estudios, además de aportar al conocimiento científico, puede incidir en el diseño de programas de intervención focalizados en las necesidades específicas de la población, en este caso universitaria, así como constituir un insumo para el planteamiento de políticas públicas en el ámbito de la salud mental. Por tanto, el objetivo de la presente investigación consistió en explorar el tipo de problemas psicológicos internalizados y externalizados que reportan universitarios que se encuentran cursando sus estudios en dos instituciones de educación superior de la ciudad de Quito (Ecuador) y analizar las diferencias por sexo.

Materiales y método

Diseño

La presente investigación se llevó a cabo con un diseño cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo y de corte transversal, elaborado de acuerdo con los estándares éticos de la Declaración de Helsinki y con la aprobación previa del Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Participantes

Para el reclutamiento y selección de los participantes, se empleó un muestreo no probabilístico por agrupamiento casual. El levantamiento de información se efectuó de manera presencial y física visitando las aulas de clase de dos instituciones de educación superior privadas, pensionadas y religiosas de la ciudad de Quito, a lo largo de un semestre académico. Los criterios de inclusión de los participantes fueron: ser estudiantes de pregrado de una de las dos universidades en las que se hizo la recolección de datos, participar voluntariamente y suscribir el consentimiento informado del estudio. Como criterios de exclusión se plantearon: ser estudiantes de otros niveles distintos a pregrado o de universidades diferentes a aquellas en las que se recogió la información, negarse a participar en la investigación o a firmar el documento de consentimiento.

Se recabó información de 800 estudiantes; sin embargo, una vez eliminados los formularios incompletos, se contó con 553 casos válidos que constituyeron la muestra final, 55.5 % de la Universidad 1 y 44.5 % de la Universidad 2. De los 553 casos, el 42 % reportó ser hombres y el 58 %, mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 25 años (M= 20.79; DE= 2.07). En cuanto al nivel socioeconómico, evaluado con la encuesta de estratificación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (2011), el 28.6 % de los participantes se ubicó en el nivel alto, el 71.2 % en el nivel medio (48.9%: medio alto; 20.3 %: medio típico; 2 %: medio bajo) y el 0.2 % en el bajo. En referencia al lugar de origen, el 81.5 % de los participantes reportó haber nacido en Quito y el 18.5 % en otras ciudades de Ecuador.

Medición

Para la medición se utilizó el Adult Self-Report (ASR; Achenbach & Rescorla, 2003) en su versión traducida al español latino (ASEBA, 2023). Este material fue adquirido en línea mediante licencia concedida por Research Center for Children, Youth & Families ASEBA. El ASR es un instrumento que puede ser usado tanto para evaluaciones clínicas como para investigaciones a nivel multicultural, pues se ha probado que es culturalmente sensible y que sus constructos son generalizables a sociedades diversas (Achenbach, 2019; ASEBA, 2023; Ivanova et al., 2015). Forma parte de ASEBA, un sistema integral de evaluación que permite apreciar el funcionamiento adaptativo y la presencia de problemas conductuales, emocionales y sociales (Achenbach, 2019; Achenbach & Rescorla, 2015; ASEBA, 2023; Ivanova et al., 2015; Samaniego & Vázquez, 2019). Los formatos de aplicación de ASEBA, incluido el ASR, han sido traducidos a 104 lenguajes, entre ellos el español latino (Achenbach, 2019).

El cuestionario ASR está conformado por dos secciones. La primera recaba información general de la persona y evalúa su funcionamiento adaptativo a través de preguntas acerca de sus relaciones familiares, laborales, educativas, de amistad y de pareja, sus inquietudes y preocupaciones. La segunda parte (utilizada en el presente estudio) está conformada por 126 frases descriptivas a las que se responde seleccionando las opciones de 0 (no es cierto), 1 (en cierta manera, algunas veces) o 2 (muy cierto o cierto a menudo), en función de los eventos de los últimos seis meses. Las frases corresponden a varios grupos: (1) Problemas internalizados, conformado por las escalas de ansiedad/depresión, retraimiento, quejas somáticas; (2) Problemas externalizados, constituido por las escalas de comportamiento agresivo, ruptura de reglas, comportamiento intrusivo; (3) Otros problemas, que incluye las escalas problemas de pensamiento y problemas de atención, así como frases que aluden a dificultades que pueden presentar las personas y que no forman parte de los síndromes de las escalas del ASR; (4) Uso de sustancias, conformado por ítems relativos al consumo de tabaco, alcohol y drogas; (5) Ítems críticos, que contiene algunas de las frases pertenecientes a las diferentes escalas y problemas, que son de particular preocupación para los clínicos porque son consistentes con algunos indicadores de categorías diagnósticas (Achenbach & Rescorla, 2003; ASEBA, 2023). Además, hay 11 frases sobre el comportamiento social deseable, que no se incluyen en la puntuación total (Achenbach & Rescorla, 2003).

Para la calificación, el Manual de Aplicación proporciona puntajes T normalizados según el género y por grupos de edad: de 18 a 35 años y de 36 a 59 años, así como una gráfica que permite elaborar el perfil de cada sujeto evaluado con la sumatoria de los ítems de cada escala (Achenbach & Rescorla, 2003; ASEBA, 2023). Para obtener el puntaje en problemas internalizados y en problemas externalizados, se suman las puntuaciones directas obtenidas en las escalas que conforman cada grupo de problemas y se ubica, en la tabla proporcionada en el Manual de Aplicación, el puntaje T correspondiente. Para obtener el puntaje total en problemas psicológicos, se suman las puntuaciones directas de problemas internalizados, externalizados y otros problemas, e, igualmente, se ubica, en la misma tabla, el puntaje T total. De esta manera, los puntajes T bajo 60 se encuentran en un rango normal; entre 60 y 63 en rango borderline y a partir de 64, en rango clínico (Achenbach, 2019; Achenbach & Rescorla, 2003). Se procede de igual forma con las frases correspondientes a ítems críticos y uso de sustancias, con la diferencia de que en estos casos el rango borderline se ubica en puntajes T entre 64 y 69, por lo tanto, a partir de 70 se considera rango clínico (Achenbach & Rescorla, 2003). Por las características de los participantes en el presente estudio se emplearon los puntajes T de mujeres y hombres en el grupo de 18 a 35 años.

El ASR ha demostrado una alta consistencia interna y una adecuada validez convergente y discriminante. Los estudios originales, realizados con participantes de diferentes grupos étnicos, entre ellos latinos, reportan correlaciones test-retest y coeficientes fiabilidad de r = .89 y α =.93 en problemas internalizados, r = .91 y α = .89 en problemas externalizados, r = .94 y α = .97 en el total de problemas psicológicos, así como correlaciones entre las escalas y las categorías diagnósticas del DSM entre .77 (problemas somáticos) y .86 (problemas de ansiedad y depresión) (Achenbach & Rescorla, 2003). En el estudio realizado por Ivanova et al. (2015) en 29 sociedades diferentes, entre ellas Argentina, Brasil, México, Portugal y España, con un total de 17.152 participantes de 18 a 59 años de edad, se efectuó un análisis factorial confirmatorio (AFC) con las ocho escalas del ASR (ansiedad/depresión, retraimiento, quejas somáticas, problemas de pensamiento, problemas de atención, conducta agresiva, ruptura de reglas y conducta intrusiva) que arrojó valores RMSEAs entre .018 y .034, CFIs entre .812 y .952, TLIs entre .807 y .952. Lo que indica que se trata de un modelo adecuado y robusto que puede ser utilizado de manera multicultural (Ivanova et al., 2015). Estas características del ASR fueron confirmadas en un estudio multisociedad posterior (Copeland et al., 2023).

A nivel de Latinoamérica, una investigación realizada en Argentina con 735 adultos entre 18 y 59 años, de los cuales 520 pertenecían a población general y 215 eran muestra clínica, encontró coeficientes α de Cronbach entre .632 (problemas de pensamiento) y .846 (ansiedad/depresión) en las escalas del ASR, así como α = .899 en problemas internalizados y α = .880 en problemas externalizados (Samaniego & Vázquez, 2019). En cuanto a la validez de criterio del instrumento mediante la técnica de grupos contrastados, se halló que el ASR podía diferenciar entre población general y población clínica a un nivel estadísticamente significativo (p < .05) (Samaniego & Vázquez, 2019).

En Ecuador no se cuenta con análisis psicométricos del ASR. En la presente investigación se analizó la consistencia interna de las escalas del ASR utilizando el estadístico Omega de McDonald. Los resultados encontrados fueron los siguientes: ansiedad/depresión =.883; retraimiento =.775; quejas somáticas =.803; problemas de pensamiento =.680; problemas de atención =.778; comportamiento agresivo =.843; ruptura de reglas =.747; comportamiento intrusivo =.654.

Procedimiento

Previa la autorización de los directivos de las dos instituciones de educación superior, quienes otorgaron los permisos necesarios para el levantamiento de información, se visitaron las aulas de clase de varias carreras, en coordinación con los profesores. Durante las visitas, se informó a los estudiantes presentes sobre la investigación y sus objetivos. Con quienes voluntariamente accedieron a participar, se suscribió un consentimiento informado en el que se establecía, entre otros aspectos, la confidencialidad de la información y el aporte social del estudio. A continuación, se les pidió a los participantes llenar una ficha de datos sociodemográficos y el formulario del ASR, que se les entregaron impresos. El proceso de aplicación de estas dos herramientas tomó aproximadamente 20 minutos por grupo.

Análisis de datos

Con la información recolectada se creó una matriz con el programa estadístico SPSS versión 25. Se eliminaron los casos con datos incompletos y se procesó la información sociodemográfica, luego se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov por escalas y por grupos de problemas psicológicos, con cuyos resultados se tomó la decisión de usar pruebas no paramétricas.

Para el análisis de resultados, se realizaron dos procedimientos. En primer lugar, los puntajes netos fueron segmentados por sexo, agrupados en problemas internalizados y externalizados y transformados a puntajes T (Achenbach, 2019; Achenbach & Rescorla, 2003). Se procedió de igual manera con los ítems críticos. Posteriormente, se realizaron comparaciones por sexo, utilizando la prueba U de Mann-Whitney.

En segundo lugar, los análisis de frecuencias incluyeron evaluaciones por escalas y por ítems utilizando el estadístico chi-cuadrado. En los casos donde una o dos casillas que presentaron recuentos esperados menores a 5, se empleó la prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton. En ambas pruebas se llevó a cabo un análisis post-hoc con corrección de Bonferroni para identificar los grupos en los que se observaron diferencias significativas según el sexo. Estas pruebas se aplicaron para analizar la distribución dentro de las escalas en los rangos normal, borderline y clínico (Achenbach, 2019; Achenbach & Rescorla, 2003), así como las diferencias entre sexos en los ítems que conforman las escalas y en la frecuencia de consumo de sustancias. En este último caso, las respuestas directas de los participantes sobre la cantidad diaria de consumo de tabaco, alcohol y drogas fueron previamente agrupadas en las siguientes categorías: sin consumo, de 1 a 2 veces, entre 3 y 5 veces, de 6 a 10 veces y 11 o más veces.

Resultados

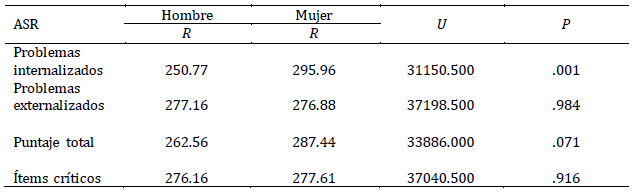

El resultado de la aplicación de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov fue de p < .001 tanto en las escalas del ASR como por grupos de problemas, por lo que se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para el contraste de los puntajes segmentados por sexo. Los resultados reflejaron que los problemas internalizados reportados por las mujeres eran mayores que los reportados por los hombres a un nivel estadísticamente significativo. Esta diferencia no se presentó en problemas externalizados, así como tampoco en ítems críticos. En el puntaje total de problemas psicológicos se apreció una diferencia marginal (Tabla 1).

Tabla 1: Estadísticos descriptivos y comparación de puntajes T por sexo (N= 553)

Nota:R: Rango promedio; U: Resultados de la prueba U de Mann-Whitney; p: nivel de significación estadística de las diferencias entre hombres y mujeres.

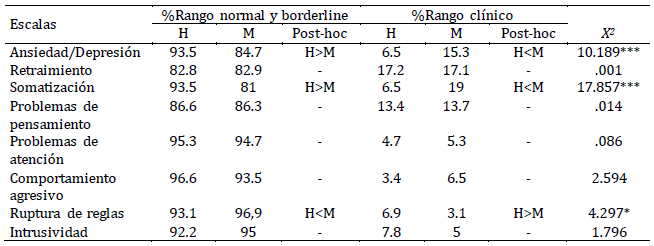

La Tabla 2 presenta los porcentajes por sexo, de participantes en rangos normales y borderline versus participantes en rangos clínicos en las escalas del ASR y por grupos de problemas (internalizados y externalizados), así como la significación estadística con que se manifiestan las diferencias. En los rangos clínicos, se observa una diferencia estadísticamente significativa en tres escalas, ratificada por el análisis post-hoc de Bonferroni. Existe más del doble de porcentaje de mujeres que de varones en depresión/ansiedad y somatización, mientras que los hombres doblan el porcentaje de mujeres en ruptura de reglas.

Tabla 2: Diferencias significativas por sexo en las escalas en rangos normales/borderline y rangos clínicos (N= 553)

Nota: H: hombres; M: mujeres. *p < .05; ***p < .001

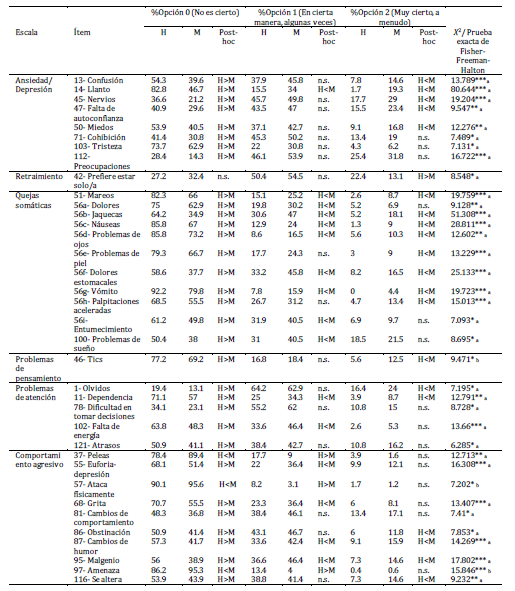

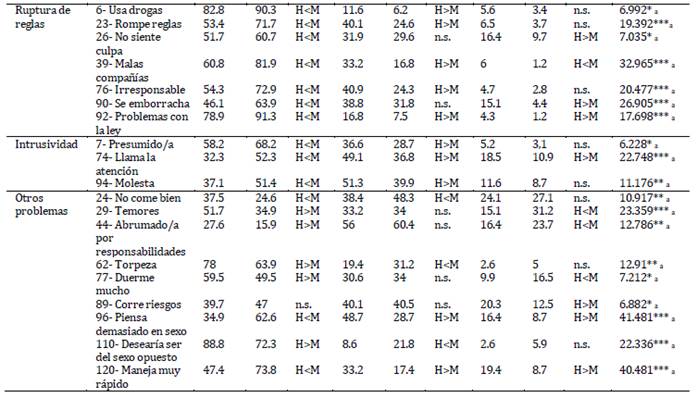

A continuación se presentan los ítems de las escalas del ASR en cuyos porcentajes se encontró diferencias significativas por sexo y los grupos en donde se observan las diferencias (Tabla 3 .). Se puede apreciar que en las mujeres el porcentaje es más elevado y difiere significativamente del de los hombres en varios ítems de las escalas de ansiedad/depresión, somatización, problemas de pensamiento y problemas de atención. Se observa una tendencia similar en los hombres, con respecto a las mujeres, en las escalas de retraimiento, ruptura de reglas y comportamiento intrusivo. En comportamiento agresivo y otros problemas se aprecia una tendencia mixta, pues algunos ítems aparecen más elevados en mujeres, mientras que otros son más elevados en hombres.

Nota: H: hombres; M: mujeres; n. s.: no significativo; a: Chi-cuadrado; b: Prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton. *p < .05; **p < .01; ***p < .001

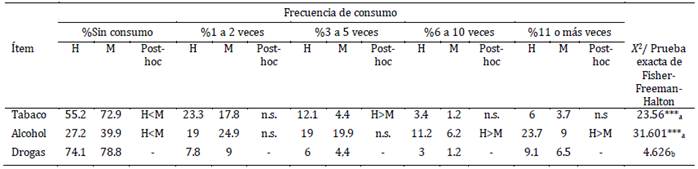

En cuanto al uso de sustancias, los estadísticos aplicados indican una asociación significativa entre el sexo y la frecuencia de consumo de tabaco y alcohol, no así la de consumo de drogas. Para conocer dónde radicaban las diferencias, se realizaron análisis post-hoc con corrección de Bonferroni. En referencia al tabaco, se revelaron diferencias significativas en la categoría de ausencia de consumo a favor de las mujeres, mientras que en la categoría de 3 a 5 veces los hombres reportaron frecuencias significativamente más altas. En cuanto al alcohol, los análisis post-hoc con corrección de Bonferroni revelaron que las diferencias significativas se ubicaban en las categorías de ausencia de consumo a favor de las mujeres, en tanto que en las categorías de 6 a 10 veces y 11 veces o más hubo una mayor frecuencias en hombres. T4

Discusión

El objetivo de la presente investigación consistió en explorar el tipo de problemas psicológicos internalizados y externalizados que se presentan en mujeres y hombres universitarios que se encuentran cursando sus estudios en dos instituciones de educación superior de la ciudad de Quito (Ecuador). Para ello se hizo un análisis general de los resultados en función de los grupos de problemas psicológicos y de las escalas, así como un análisis detallado a partir de las respuestas a los ítems.

En el análisis general se identificaron dos tipos de hallazgos principales relacionados con la distribución por sexo de los problemas psicológicos. Por un lado, se encontró que las participantes mujeres reportan más alteraciones emocionales congruentes con problemas internalizados y que esta diferencia, con respecto a los participantes de sexo masculino, es significativa. Estas alteraciones en las mujeres se presentan especialmente con indicadores de ansiedad, depresión y somatizaciones en un rango clínico, lo cual es consistente con los hallazgos de varias investigaciones (e.g., Barrera-Herrera & San Martín, 2021; Castillo & Ruiz, 2019; Hernández et al., 2017; Hossain et al., 2019; Rivera et al., 2021) y con los datos oficiales que indican una mayor incidencia en el sexo femenino de depresión, ansiedad y somatizaciones a nivel mundial (American Psychiatric Association (APA), 2014; OMS, 2023). Por otro lado, se halló que, en la escala de ruptura de reglas, perteneciente a problemas externalizados, el porcentaje en rango clínico es mayor en los participantes de sexo masculino.

Estos resultados son congruentes con los reportados por la OPS (2020) para Ecuador, en cuanto a las afecciones psicológicas que se registran en la población joven de ambos sexos. No obstante, es importante destacar que los hallazgos del presente estudio difieren de los registrados en la investigación de Moreta-Herrera et al. (2021), efectuada con universitarios de dos provincias de la Sierra ecuatoriana, en la que se encontró que los problemas mayores eran disfunción social y somatización, los cuales se presentaban especialmente en el sexo masculino, mientras que las problemáticas de ansiedad y depresión aparecían en un segundo plano. Esta disparidad de resultados dentro de un mismo país da cuenta de la importancia de explorar temas relacionados con salud mental en espacios contextuales diversos pues, por cuestiones socioculturales, la manifestación de problemas psicológicos varía en la población.

De hecho, diversos estudios latinoamericanos sobre salud mental y alteraciones psicológicas han planteado que el reforzamiento y los roles sociales juegan un papel crucial en la juventud emergente (Castillo & Ruiz, 2019; Hernández et al., 2017; Hita, 2024; Rivera et al., 2021), lo cual está ligado a las expectativas socioculturales presentes en cada contexto. Adicionalmente, se ha señalado que las problemáticas psicológicas parecen exacerbarse durante la etapa universitaria, debido, principalmente, al cambio de vida y de rutinas (Cervera, 2021), a los retos cotidianos de aprendizaje (Tran et al., 2017), a los factores socioculturales adversos y a los estilos de vida de los propios estudiantes (Hossain et al., 2019); es decir, a la influencia de factores tanto externos como internos.

En cuanto al análisis detallado existen varios aspectos a considerar. En lo referente a la selección de la opción 1 (en cierta manera, algunas veces) y 2 (muy cierto o cierto a menudo) de los ítems, se pudieron apreciar diferencias por sexo en las manifestaciones de las problemáticas psicológicas de los participantes. Así, en las escalas que corresponden al grupo de problemas internalizados, las mujeres presentaron porcentajes de incidencia significativamente mayores en varios ítems de ansiedad/depresión, tales como sentirse confundidas, nerviosas, con miedo, con falta de autoconfianza, llorar mucho; lo mismo ocurrió en todos los síntomas de la escala de somatización (mareos, dolores, jaquecas, náuseas, problemas en los ojos, problemas de la piel, dolores estomacales, vómito, palpitaciones aceleradas, entumecimiento y problemas del sueño). Por otra parte, en los hombres la mayor incidencia en la opción 2 en este grupo de problemas se registró únicamente en un ítem de retraimiento: preferencia por estar solos.

En cuanto a las escalas que conforman el grupo de problemas externalizados, se encontró que los varones presentaban porcentajes significativamente mayores que las mujeres en todos los ítems de ruptura de reglas (ya sea en cierta manera, algunas veces o muy cierto, a menudo) y de comportamiento intrusivo, tales como usar drogas, romper reglas, no sentir culpa, tener malas compañías, ser irresponsables, beber alcohol en exceso, tener problemas con la ley, ser presumidos, mostrar agrado por llamar la atención de los demás y molestar. En la escala de comportamiento agresivo, que también forma parte del grupo de problemas externalizados, los hombres presentan porcentajes significativamente más elevados en la opción 1 (en cierta manera, algunas veces) en conductas como involucrarse en peleas, atacar físicamente y amenazar con herir a personas. Estos hallazgos reafirman lo mencionado en el análisis general de este estudio y son congruentes con el perfil de salud mental en Ecuador (OPS, 2020), ya que en el sexo femenino prevalecen las afecciones relacionadas con depresión y ansiedad, en tanto que en el sexo masculino se observan más conductas problemáticas y riesgosas, alineadas al estereotipo masculino tradicional (Rivera et al., 2021), según el cual los hombres son socializados para adoptar comportamientos que proyecten fuerza y dominio sobre los demás (Connor et al., 2021; Heilman et al., 2017; Rivera & Scholar, 2020).

Un dato adicional dentro de este mismo análisis es que en la escala de comportamiento agresivo las participantes de sexo femenino presentaron porcentajes significativamente más elevados en las opciones 1 y 2 de algunos ítems, como alternar entre euforia y depresión, gritar, ser obstinadas, tener cambios súbitos de humor, malgenio, tendencia a alterarse. Estas conductas pueden vincularse con la visión tradicional femenina, que asocia a las mujeres con una mayor sensibilidad emocional (Castillo-Mayén & Montes-Berges, 2014), predisponiéndolas a ser percibidas como más inestables, intensas y volubles en sus expresiones emocionales. Esta representación es reforzada por productos culturales, como telenovelas y series, donde las mujeres latinas suelen ser retratadas como más emocionales, de mal genio o exaltadas en comparación con los hombres (Gill, 2023; González Aguilar & Mayagoitia Soria, 2019).

Asuntos de género se plasman también en varios ítems del grupo de otros problemas, que incluye a las escalas de problema de pensamiento y de problemas de atención, así como dificultades que no forman parte de los síndromes abordados en el ASR. Algunos de los síntomas en los que las mujeres, en mayor medida que los hombres, seleccionaron significativamente las opciones 1 y 2 incluyen olvidos, no alimentarse adecuadamente, falta de energía, sentirse abrumadas por responsabilidades y dormir en exceso. Estos indicadores podrían reflejar sintomatología depresiva, a la cual las mujeres son más propensas, como se señaló previamente. Desde una perspectiva de género, otra posible interpretación es que estas respuestas reflejan una sobrecarga asociada a la prescripción de roles y funciones tradicionales asociadas a lo femenino, como se ha encontrado en otros estudios (Díaz-Mosquera et al., 2022; Muñoz-Albarracín et al., 2023). Además, otros problemas reportados mayoritariamente por mujeres, con diferencias significativas por sexo, incluyen dependencia, torpeza y miedo. Estas manifestaciones podrían estar vinculadas a una autopercepción influenciada por el estereotipo de la "mujer débil". De particular interés es la diferencia hallada en el ítem “Desearía ser del sexo opuesto”, en el cual un porcentaje significativo de mujeres escogió la opción 1 (en cierta manera o algunas veces). Este último problema podría reflejar un deseo femenino de obtener los privilegios de los hombres, más que una idea de cambio de sexo, que seguramente es lo que se busca medir con el ítem. Los otros problemas encontrados mayoritariamente en los participantes varones, como incursionar en situaciones de riesgo, pensar demasiado en sexo, conducir muy rápido, están relacionados con la masculinidad tradicional, que vincula el ser hombre con características como agresividad, competencia, conductas temerarias y violentas (Merdassa, 2023; Rivera & Scholar, 2020; Rivera et al., 2021). Heilman et al. (2017) plantean que esta construcción determina comportamientos masculinos específicos, como la hipersexualidad y las conductas riesgosas relacionadas con abuso de alcohol, conducir en estado de ebriedad e implicarse en actos de violencia. En Ecuador, un estudio encontró resultados concordantes en cuanto a conductas de riesgo, violencia y accidentes causados por exceso de velocidad (Merlyn et al., 2024).

Existen también varias conductas indicadoras de malestar psicológico que fueron reportadas en la opción 2 del ASR por más del 10 % de los participantes hombres y mujeres, sin diferencia significativa entre grupos, porcentaje que es elevado en comparación con los datos epidemiológicos señalados por el DSM-5 (APA, 2014). Algunas de estas conductas son: sentirse cohibidos, preocupados, dificultad en la toma de decisiones, atrasarse, presentar cambios de comportamiento. Datos similares, reportados en otros estudios latinoamericanos, señalan que este tipo de hallazgos reflejan una prevalencia de problemas psicológicos en la adultez joven, superior a la que se presenta en la población general (e.g., Baader et al., 2014; Barrera-Herrera & San Martín, 2021).

En referencia al consumo de sustancias, se identificó en los hombres una mayor tendencia al consumo de tabaco y alcohol, lo cual concuerda con los hallazgos del estudio de Rivera et al. (2021) en México; no obstante, en la presente investigación no se encontraron diferencias por sexo con respecto al uso de drogas. Aunque en este estudio no se indagó el tipo de drogas consumidas por los participantes, una investigación realizada con universitarios en Chile encontró una mayor recurrencia en el uso de tabaco, alcohol, marihuana y alucinógenos en hombres, así como una mayor prevalencia del uso de tranquilizantes en mujeres (Barrera-Herrera & San Martin, 2021), conductas que se presentan también en los jóvenes ecuatorianos (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2022). La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2017), en relación con el consumo de sustancias en población universitaria en Ecuador, considera a esta problemática como un tema de salud pública que debe ser atendido de manera prioritaria.

En conclusión, si bien los resultados del presente estudio se alinean con los hallazgos de varias investigaciones previas que reportan más alteraciones internalizadas en mujeres que en hombres, es importante tener en cuenta que en el contexto latinoamericano, por cuestiones socioculturales, los hombres reportan menos este tipo de problemáticas (e.g., Barrera-Herrera & San Martin, 2021), lo que posterga o, en muchos casos, anula la posibilidad de que reciban atención oportuna. En el caso de los varones, más bien se registra cierta tendencia a alteraciones externalizadas que son consistentes con las expectativas sociales de la masculinidad tradicional.

De acuerdo con esto, se recomienda que la implementación de programas de promoción, prevención e intervención en salud mental y consumo de sustancias en el ámbito universitario sea dirigida a la totalidad de la población estudiantil. Es importante tener en cuenta que los patrones de conducta que surgen en la adolescencia y en la juventud temprana tienden a mantenerse durante la vida adulta (Barrera-Herrera & San Martin, 2021; OPS, 2020), lo que menoscaba la salud y el desarrollo personal y profesional de los individuos.

Las principales limitaciones del presente estudio están relacionadas con las características de la muestra y aspectos metodológicos. Primeramente, la información se recopiló exclusivamente de un grupo etario específico de población urbana, mayoritariamente proveniente de una misma ciudad y perteneciente, sobre todo, a niveles socioeconómicos medio alto y alto. Estas características restringen la posibilidad de generalizar los hallazgos a nivel nacional y destacan la necesidad de realizar estudios con poblaciones más heterogéneas. En cuanto a las limitaciones metodológicas, el instrumento empleado no ha sido validado en el contexto ecuatoriano, lo que podría afectar la precisión de las mediciones. La consistencia interna de dos de las subescalas está un poco por debajo del criterio habitualmente considerado aceptable (.70). Aunque los valores obtenidos siguen siendo relativamente cercanos, lo que sugiere una consistencia interna moderada, estos coeficientes podrían mejorarse eliminando ítems problemáticos o mediante análisis adicionales, como un análisis factorial confirmatorio para evaluar la estructura subyacente de las escalas. Otra limitación del instrumento es que, al tratarse de un cuestionario de autorreporte, existe el riesgo de sesgos asociados a la percepción subjetiva de los participantes. Finalmente, el diseño exploratorio del estudio limita la profundidad de las conclusiones.

Estas restricciones sugieren diversas líneas para futuras investigaciones. Por un lado, resulta fundamental validar el instrumento utilizado en el contexto ecuatoriano para garantizar su adecuación en estudios posteriores. Asimismo, se requiere ampliar las investigaciones sobre problemas psicológicos en Ecuador, incorporando muestras diversas que incluyan distintos grupos etarios y contextos socioculturales. Por último, futuras investigaciones podrían centrarse en explorar las relaciones entre los síntomas identificados y los posibles factores etiológicos ya documentados en la literatura.

texto en

texto en