Las condiciones de salud mental en la población mundial no son las mejores tras la pandemia de COVID-19. A nivel global, los índices constatan aumentos de ansiedad, depresión y estrés (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021, 2022; Reyes & Trujillo, 2021; Salari et al., 2020). Estas afectaciones psicológicas se atribuyen, principalmente, a las restricciones de distanciamiento social y a los cambios en el desarrollo de actividades laborales (Brooks et al., 2020).

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2020) reportó niveles elevados de preocupación o nerviosismo debido a la pandemia en casi la mitad de 20,452 encuestados. De forma paralela, una revisión liderada desde el Departamento Nacional de Planeación, y realizada por Moya et al. (2021), indica que durante el año 2020 la salud mental de los adultos en el 52 % de los hogares mostró un deterioro, con mayor incidencia en hogares donde uno de los miembros perdió su empleo. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud, 2021) reportó un aumento del 34.6 % de personas atendidas en salud mental en los últimos 5 años, lo cual indica que incluso antes de la pandemia ya se comenzaban a dar indicios del empeoramiento del bienestar psicológico.

Por otro lado, en lo que respecta a la tasa de suicidio en población colombiana, hubo un aumento del 1.3 % en el año 2020 en comparación al año 2019, con 2,643 casos y 2,668 casos respectivamente, como lo reporta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2020), y ya en 2023 la cifra llegó a 3,195 casos (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023). Aun así, esta tendencia no se presenta únicamente a raíz del marco pospandémico; desde el 2006 la tasa de suicidio anual en Colombia ha venido en aumento cada año, y al revisar el marco de los últimos 10 años, se ha presentado un aumento del 41.22 % (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2023).

Como consecuencia de lo anterior, la necesidad de los colombianos de asistir a los servicios psicológicos ha aumentado; sin embargo, la cantidad de personas que acuden a dichos servicios no ha aumentado de la misma manera. Una de las variables que parece estar mediando para que esto suceda son las creencias hacia los servicios psicológicos. Aguirre-Velasco et al. (2020) realizaron un estudio donde hallaron que una de las mayores barreras que impiden que las personas busquen atención psicológica son las creencias negativas hacia esta.

A su vez, en la Encuesta Nacional de Salud Mental (Minsalud & Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), 2015) se encontró que el 38.5 % de los adultos menores de 45 años que tienen algún trastorno mental solicitan atención psicológica. En el caso de los mayores de 45, la encuesta halló que este porcentaje es de 34.3 %. Los autores encontraron que este tipo de creencias pueden darse por poca confianza en la experticia de los profesionales o en la práctica de la psicología como tal, y también parecen estar ligadas al estigma que las personas relacionan con buscar ayuda.

En contexto latinoamericano, se halló el trabajo de Salinas-Oñate et al. (2017), quienes también identificaron las creencias hacia los servicios psicológicos como un elemento determinante de la asistencia o no a terapia. Estos autores diseñaron una escala para medir este constructo en población chilena, la cual consta de dos dimensiones: creencias positivas en psicoterapia y creencias negativas en psicoterapia, cuyos índices de fiabilidad fueron de .87 y .86 respectivamente.

Por otro lado, Ægisdóttir y Gerstein (2009) diseñaron una escala que permite evaluar dichas creencias, conocida como Beliefs About Psychological Services (BAPS). Esta escala, creada para población estadounidense, tiene una estructura de tres factores: tolerancia al estigma, experticia e intención, y mostró resultados de fiabilidad con valores alfa de Cronbach entre .72 y .82. La escala ha sido adaptada en países como Islandia (Ægisdóttir & Einarsdóttir, 2012; Ægisdóttir & Gerstein, 2009) y Omán (Alrahji, 2021), mientras que solo Guatemala ha llevado a cabo estudios de su calidad métrica en Latinoamérica (Figueroa et al., 2020).

La adaptación en Islandia fue realizada por Ægisdóttir y Einarsdóttir (2012), quienes agregaron 6 ítems nuevos y eliminaron dos originales -el ítem 5 y el 18-, para un total de 22 ítems que les permitiera mantener las tres dimensiones planteadas del estudio original en los análisis factoriales confirmatorios con altos índices de ajuste del modelo. A nivel de fiabilidad, se presentaron valores alfa de Cronbach entre .70 y .86. En cuanto a la adaptación para población omaní, Alrahji (2021) adaptó el instrumento con estudiantes universitarios: realizó un análisis factorial confirmatorio con el cual se mantuvo la estructura original de la prueba, conservando la totalidad de los ítems, encontrando valores alfa de Cronbach mayores a .70 y correlaciones ítem-total mayores a .30 en las tres dimensiones. A nivel de fiabilidad para la adaptación guatemalteca, tras la reorganización de ítem-dimensión planteada por los autores, hubo un ajuste adecuado, contaron con correlaciones entre ítem-subescala que oscilaban de .54 a .83 y se obtuvo un alfa de Cronbach de .84 en cuanto a intención, .74 para tolerancia al estigma y .80 para experticia (Figueroa et al., 2020).

En el presente estudio se utilizó la escala BAPS, teniendo en cuenta las evidencias de fiabilidad que ha arrojado en diferentes países, así como por su medición de las creencias de manera discriminada en estas tres dimensiones que, como se mencionó anteriormente, ya han demostrado ser mediadores importantes a la hora de tomar la decisión de asistir a consulta (Aguirre-Velasco et al., 2020; Minsalud & Colciencias, 2015). De manera particular, llama la atención el factor de intención, el cual no se encuentra en otras escalas y resulta interesante para realizar una medición global del constructo.

En síntesis, las condiciones de salud mental son delicadas a nivel mundial y demuestran que hay una necesidad por acudir a los servicios psicológicos, pero las creencias de la población hacia estos parecen ser una barrera para buscar ayuda profesional. Como respuesta, el BAPS busca evaluar este fenómeno objetivamente, pero dicha escala no se ha adaptado en contexto colombiano, lo que sustenta la presente investigación.

Este estudio tiene como objetivo general adaptar y validar la escala BAPS para la población adulta colombiana. Los objetivos específicos fueron realizar una equivalencia cultural de los términos de la escala (a través de una traducción-contratraducción y una prueba piloto, probando la comprensión y claridad de los reactivos); identificar las evidencias de validez desde la estructura interna (a través de análisis de factores) y de validez discriminante (a través de comparaciones entre participantes asistentes o no a consulta psicológica); identificar las evidencias de fiabilidad (a través de coeficientes de confiabilidad) y establecer las normas de calificación para el contexto colombiano.

Materiales y métodos

La presente investigación se entiende como un estudio cuantitativo, de tipo instrumental (Montero & León, 2007), dado que se persigue la adaptación de un instrumento y la evaluación de sus propiedades métricas.

Participantes

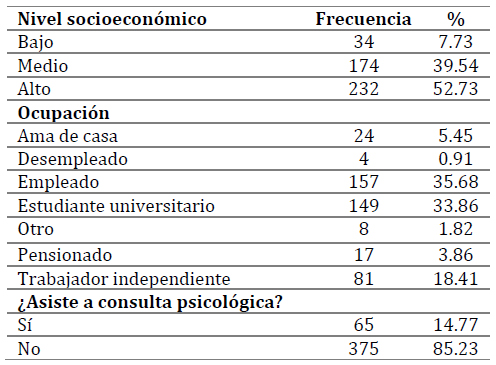

Se contó con 440 participantes, todos colombianos, siendo 321 mujeres (72.95 %) y 118 hombres (26.82 % mujeres), con edades entre los 18 y los 81 años (M = 37.46; DE = 16.99). El proceso de recolección de datos fue realizado usando muestreo por bola de nieve. En la Tabla 1 se presenta la información de los participantes.

Instrumento

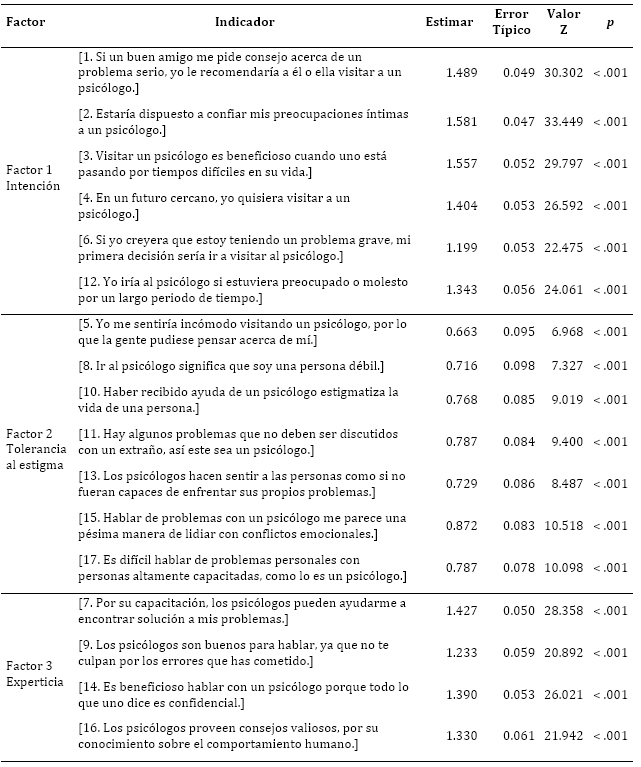

Se empleó el cuestionario Beliefs About Psychological Services (BAPS), conformado por 18 reactivos que miden las creencias que tienen los individuos frente al servicio psicológico en tres factores: intención (voluntad o intención de acudir a servicios psicológicos; ítems 1, 2, 3, 4, 6 y 12), tolerancia al estigma (refiere a la capacidad de enfrentar etiquetas, estigma y creencias negativas acerca de la psicoterapia; ítems 5, 8, 10, 11, 13, 15, y 17) y experticia (reconocimiento y confianza de las características únicas de un acompañamiento profesional ante situaciones de carácter psicológico; ítems 7, 9, 14, y 16). Utiliza una escala tipo Likert cuya calificación está entre 1: totalmente en desacuerdo y 6: totalmente de acuerdo (Ægisdóttir & Gerstein, 2009). En la dimensión de intención, un mayor puntaje refiere mayor voluntad de asistir o recomendar la asistencia a un proceso por psicología; en la dimensión de experticia, puntajes más altos referirían una valoración positiva del psicólogo en torno a su capacidad de escucha, apoyo y su calidad profesional; y en la dimensión de tolerancia al estigma, la puntuación más alta reporta un mayor estigma a acudir a los servicios psicológicos por una percepción desfavorable de los demás hacia quien va a terapia.

Procedimiento

Se siguieron las recomendaciones de los estándares de las pruebas de la American Educational Research Association (AERA et al., 2018). Tras obtener la aprobación de los autores, se procedió con la traducción al español de la escala original, con ayuda de un experto en la lengua origen y la lengua a traducir (inglés y español, traductor certificado). Posteriormente, esta versión en español fue de nuevo traducida al inglés por otro traductor certificado, con el ánimo de compararla con la prueba original y garantizar la equivalencia de los términos empleados. No se encontraron discrepancias entre los términos al retornarlo al inglés, lo que garantizó dicha equivalencia. Se decidió rehacer esta traducción a pesar de ya existir una versión en castellano en Guatemala, dado que los lineamientos de los estándares de pruebas recomiendan trabajar con el instrumento original, para evitar transformaciones culturales tras un previo paso de idiomas (AERA et al., 2018).

Posteriormente, se realizó una prueba piloto con 30 participantes, quienes, a través de un formulario de Google, indicaron el nivel de claridad y comprensión de los reactivos, y brindaron sugerencias de mejora en los ítems que no les eran comprensibles.

Producto de este proceso se identificó que todos los participantes estuvieron de acuerdo con que la mayoría de los ítems eran claros, y se obtuvieron sugerencias acerca de los ítems 7, 16, 17 y 18, por lo que, luego de asegurar que la intención y el sentido de estos reactivos no se vieran afectados, se hicieron pequeños ajustes de redacción para mejorar la claridad de la prueba.

Al obtener la versión final de la prueba, esta se difundió en un formulario digital a través de las redes sociales y académicas de los investigadores y de su institución, intentando dar cobertura y heterogeneidad a la muestra, para hacerla más representativa. El formulario incluía la invitación a participar, el consentimiento informado, un breve cuestionario de caracterización demográfica y la escala BAPS. De los 459 participantes respondieron la prueba, 19 fueron descartados por no cumplir con los requisitos o porque no accedieron al consentimiento informado, por lo que al final se obtuvieron 440 respuestas válidas para su posterior análisis.

Este estudio es derivado del proyecto “Factores de riesgo y protección asociados a conductas de riesgo y problemas que afectan la salud mental en niños y adolescentes”, con código PSIPHD-4-2023, y fue avalado por la Subcomisión de Investigación y Ética de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana.

Análisis de datos

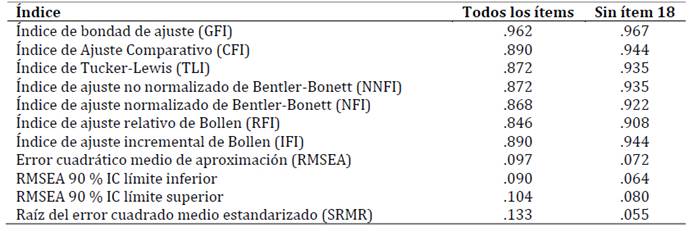

Se realizó el análisis factorial confirmatorio (dada la existencia de una estructura factorial previa) a través de modelos de simulación en EQS, con estimadores de máxima verosimilitud y estandarización robusta para omitir los efectos de la no normalidad multivariada (Lloret-Segura et al., 2014). Se esperaban los siguientes valores de ajuste: índice de bondad de ajuste (GFI), índice de ajuste comparativo (CFI), índice de Tucker-Lewis (TLI), índice de ajuste no normalizado de Bentler-Bonett (NNFI), índice de ajuste normalizado de Bentler-Bonett (NFI), índice de ajuste relativo de Bollen (RFI) e índice de ajuste incremental de Bollen (IFI) mayores a .90, y niveles de error (error cuadrático medio de aproximación, RMSEA, y raíz del error cuadrado medio estandarizado, SRMR) iguales o menores a .08 (Hair et al., 2014; Samperio-Pacheco, 2019).

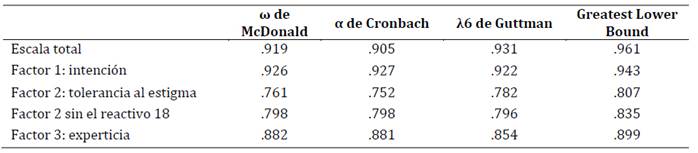

A continuación, se llevaron a cabo los análisis de fiabilidad: alfa de Cronbach, omega de McDonald, indicador λ6 de Guttman y coeficiente Greatest Lower Bound, general y por factor, esperando valores superiores a .70. Se acogen varios estadísticos de fiabilidad para dar mayor garantía -algunos de estos se afectan por los tamaños de las correlaciones, la cantidad de reactivos o el tamaño de la muestra, como el alfa de Cronbach, otros trabajan con las varianzas que son más rigurosas, pero se incluyen la totalidad para mayor robustez en el hallazgo-. También se realizó la simulación de eliminación de reactivos (esperando disminución en los coeficientes como indicador de la utilidad y el aporte a la fiabilidad de cada reactivo) y correlaciones ítem-total (esperando valores positivos y significativos al .05 como indicador de la relación de cada reactivo a su dimensión). Finalmente, se llevaron a cabo análisis de validez discriminante -por medio de pruebas U de Mann Whitney dada la ausencia de normalidad-, para dar cuenta de la capacidad de la escala para identificar diversos grupos al comparar entre los participantes que asistían o no a consulta, y se elaboraron normas de calificación para el contexto colombiano. Los análisis se llevaron a cabo a través del programa estadístico JASP versión 17.1.

Resultados

Traducción, contratraducción y pilotaje

Tras el pilotaje, como evidencia de la validez de contenido se encontró la necesidad de ajustar elementos de forma, sin alterar la equivalencia con la prueba original. En el ítem 7, se cambió la redacción a primera persona, ya que había términos en tercera persona que generaron confusión a los participantes (7 original: “Por su capacitación, los psicólogos lo pueden ayudar a encontrar solución a sus problemas”, ajustado: “Por su capacitación, los psicólogos pueden ayudarme a encontrar solución a mis problemas”). En los ítems 16, 17 y 18 se agregaron signos de puntuación para aumentar la claridad de las afirmaciones.

Estructura factorial

En la Tabla 2 se muestran los análisis factoriales confirmatorios como evidencia de validez desde la estructura interna. Se realizan análisis con la totalidad de reactivos, y después sin el reactivo 18 (presentó bajos niveles de ajuste, baja carga factorial y además los índices de modificación mostraban que cargaba en los otros dos factores).

Como se observa en la Tabla 2, los índices de bondad de ajuste muestran altos valores (superiores a .90) y bajos niveles de error cuadrático (menor a .08) en la versión de la prueba sin el reactivo 18. En la Tabla 3 se muestran las cargas de los factores, donde se evidencia que todos los reactivos son explicados por el factor al cual pertenecen, con cargas significativas (p < .001) y con estimadores superiores a .50 (los reactivos de la dimensión tolerancia al estigma también cumplen la condición, aunque sus estimadores son más bajos, esto puede referirse a que los ítems de esa dimensión son inversos a los demás).

Indicadores de fiabilidad

A nivel de fiabilidad, en la Tabla 4 se muestran los indicadores para la escala general y por factor.

Al revisar los datos de la Tabla 4 se evidencian altos índices de fiabilidad, todos por encima de .75 (debe señalarse que los indicadores de fiabilidad basados en la varianza y no en las correlaciones, como el ω de McDonald, λ6 de Guttman, y Greatest Lower Bound también son altos, lo que reafirma la confiabilidad de las dimensiones de la escala, y del BAPS en general). Se analizó, en cada factor, la simulación de eliminación de reactivos, encontrando que en todos los casos se presentaban afectaciones a los indicadores, a excepción del reactivo 18; al eliminarlo los indicadores mejoran, evidencia adicional de la fiabilidad de la escala y de cada dimensión. Finalmente se presentaron también correlaciones ítem-total superiores a .40, lo que denota una adecuada consistencia interna entre los elementos con su dimensión.

Diferencias entre quienes asisten o no a consulta

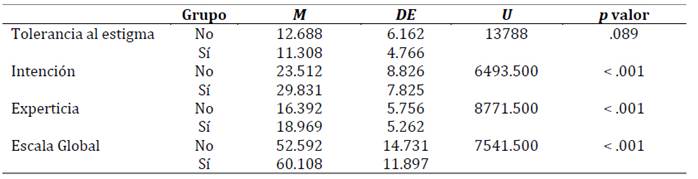

A nivel de validez discriminante, se muestra la Tabla 5 con las comparaciones en las dimensiones y en la escala total, entre quienes asisten o no a consulta.

En la Tabla 5 se observa la presencia de diferencias significativas entre los dos grupos, tanto en las dimensiones de intención y de experticia como en el puntaje general, indicando un valor estadísticamente mayor para quienes están asistiendo a consulta.

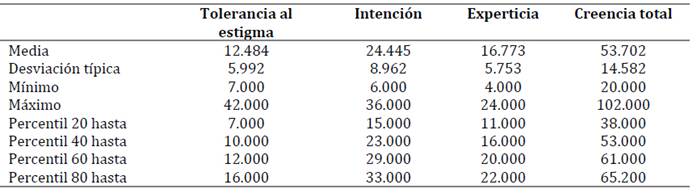

Normas de calificación

Se adjuntan normas de calificación por percentiles en la Tabla 6, como evidencia de la validez desde la interpretación de las puntuaciones, y derivada de las diferencias anteriormente obtenidas.

Discusión

Los resultados obtenidos muestran que se cumplió el objetivo de este estudio, al encontrar evidencias que permiten sustentar la validez y fiabilidad del BAPS al ser aplicado a muestras colombianas. El instrumento resultante conservó 17 de los 18 reactivos, con un alto nivel de ajuste y funcionalidad métrica, con cargas claras en los factores establecidos. De igual forma, la estructura de tres componentes (tolerancia al estigma, intención y experticia) se mantiene intacta en el análisis factorial, con altos niveles de ajuste, bajos valores de error cuadrático, y altos niveles de fiabilidad, tanto a nivel general como por componente. Adicionalmente, se observa capacidad discriminante entre quienes asisten o no a consulta, y se adjuntan normas percentílicas para la calificación en contexto colombiano.

Los hallazgos de la estructura trifactorial, con adecuados índices de ajuste, y los altos coeficientes de fiabilidad superiores a .70 se encuentran similares en todos los estudios previos, tanto en el original en Estados Unidos, como las adaptaciones derivadas en Omán, Islandia y Guatemala (Alrahji, 2021; Ægisdóttir & Einarsdóttir, 2012; Ægisdóttir & Gerstein, 2009; Figueroa, et al., 2020). Este hallazgo pone de manifiesto que, por un lado, hay evidencias de validez (sumando traducción-contratraducción, pilotaje para la comprensión de términos, estructura factorial y capacidad discriminante por asistencia a terapia) y fiabilidad de la prueba, y por otro lado plantea que la creencia a los servicios psicológicos parece ser un fenómeno invariante por culturas y países.

En cuanto al número de reactivos, este se redujo en uno para un total de 17 ítems, ya que el ítem 18 fue eliminado. Esto concuerda con el estudio en Islandia, donde el ítem 18 también refiere bajos indicadores de ajuste y se propone su eliminación (Ægisdóttir & Einarsdóttir, 2012), y con la adaptación guatemalteca, donde, para mejorar los bajos indicadores del reactivo, se reubicó de la subescala de tolerancia al estigma a la subescala intención (Figueroa et al., 2020).

Siendo que el reactivo 18 refiere al estigma social (“Si pensara que necesito ayuda psicológica la buscaría sin importar quién supiera que estoy recibiendo dicha asistencia”), se puede hipotetizar que se le da mayor valor al autoestigma que al estigma social. En su defecto, se considera que la frecuencia de dicho fenómeno debe ser considerada (Campo-Arias, 2021), que el auto estigma interviene en la internalización de estereotipos y prejuicios (Jassir et al., 2021) y que genera reacciones emocionales de valencia negativa que pueden producir, entre otros, vergüenza de sí mismo, desencadenando en la autoeficacia y evasión a la búsqueda de atención a servicios (Jassir et al., 2021).

El autoestigma corresponde a una barrera actitudinal, y en estudios ha sido considerado como un predictor de actitudes a servicios psicológicos y de la probabilidad de asistencia a estos (Eisenberg et al., 2009; Jassir et al., 2021; Topkaya, 2014; Vogel et al., 2006). En aras de evadir el rechazo, los individuos niegan la asistencia psicológica, aún si es necesaria (Nizam & Nen, 2022). Aquello supone que el autoestigma en la toma de decisiones para buscar asistencia es más influyente que el estigma general, y en población universitaria se ha encontrado que individuos con elevado sentido de autoestigma tienen mayores probabilidades de evitar buscar ayuda (Nam et al., 2013; Nizam & Nen, 2022; Vogel et al., 2007).

En torno a la validez discriminante, los hallazgos muestran puntajes mayores para intención y experticia, y en el puntaje general, en quienes están asistiendo a consulta. Este hallazgo concuerda con lo encontrado en Omán (Alrahji, 2021) donde refieren puntajes diferentes de acuerdo con su asistencia a consulta. Lo anterior muestra que la prueba tiene la capacidad de discriminar la creencia de los participantes, de acuerdo con si han asistido o no a procesos por psicología, un hallazgo interesante para tener en cuenta en futuros estudios. Para la dimensión de tolerancia, llama la atención que no se encontraron diferencias entre los grupos. Esto se podría deber a que, en congruencia con lo encontrado por Aguirre-Velasco et al. (2020) y el reporte de Minsalud y Colciencias (2015), el alto estigma hacia los servicios psicológicos parece ser una constante en varios grupos poblacionales, sin importar que asistan o no a consulta.

Limitaciones del estudio

Como limitaciones del estudio, se considera un posible sesgo de respuesta correspondiente al sesgo de selección, ya que la muestra no tuvo como criterio de exclusión estudiantes de psicología en formación ni profesionales en servicios psicológicos, lo cual pudo influir en la transparencia y tendencia de las respuestas, afectando así la validez interna. Por otra parte, la muestra estuvo conformada en un 73 % por mujeres, y la literatura encontrada refiere que las mujeres, tanto a nivel nacional como internacional, suelen tener una actitud más positiva en cuanto a la búsqueda de ayuda psicológica en comparación con los hombres, pudiendo haber un sesgo en la distribución de género (Hernández et al., 2014; Nizam & Nen, 2022).

De forma similar, la distribución de los estratos no es balanceada, ya que hubo menos participantes de los estratos 1, 2 y 3, lo que afecta la diversidad en la muestra (Hernández et al., 2014). Finalmente, debe reconocerse que el muestreo por bola de nieve, al ser no probabilístico y al hacerse a través de las redes de los investigadores y de los mismos participantes, a pesar de la robustez estadística de esta muestra, no permite una generalización completa del hallazgo, por lo que se recomienda replicar este estudio con muestras de múltiples zonas del país, de distintas condiciones sociales y culturales, para garantizar este resultado.

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (2015) reafirman la necesidad de realizar estudios que permitan identificar y posteriormente ajustar las barreras actitudinales que puedan estar mediando para que las personas se abstengan de acudir a los servicios psicológicos. Por lo tanto, se espera que la adaptación del BAPS en Colombia permita generar conocimiento en torno a este tema, con el cual se pueda trabajar para modificar las creencias hacia los servicios psicológicos y así lograr aumentar las tasas de asistencia a estos en el país.

Para estos próximos estudios, se considera relevante ahondar en la hipótesis planteada acerca del valor que las personas parecen darle al autoestigma al decidir asistir al psicólogo, por lo que sería interesante realizar un estudio en el que se pueda indagar acerca de la posible relación específica entre estas dos variables. De igual forma, como evidencia adicional para la calidad métrica del instrumento, se recomiendan estudios de validez predictiva en torno a si las puntuaciones obtenidas indican mayor probabilidad futura de asistencia a consulta, y evidencias desde la convergencia con escalas o indicadores similares, y también se recomienda la realización de estudios que comparen la invarianza métrica de la escala de acuerdo con diversas variables demográficas (lugar de proveniencia, condición socioeconómica, por nombrar algunas), y hacer estudios que evalúen las diferencias en estas creencias según estas mismas variables, que derive en perfilaciones de grupos, y así trabajar en torno a intervenciones que potencien y mejoren las creencias hacia los servicios psicológicos.

Conclusión

Esta investigación revela que el modelo estructural del BAPS, en Colombia, muestra altos indicadores de bondad de ajuste con el modelo original, que mejoran con la eliminación del reactivo 18, disminuyendo también los errores cuadráticos y mostrando mejor ajuste. De igual forma se encuentran altos índices de fiabilidad, correlaciones ítem-ítem e ítem prueba, y capacidad discriminante entre quienes van o no a consulta. Lo anterior muestra que la escala BAPS es un instrumento que cuenta con adecuadas evidencias de validez, confiabilidad y consistencia interna, para evaluar creencias hacia los servicios psicológicos en contexto colombiano.

texto en

texto en