Implicaciones prácticas

-Fortalecer la formación sobre inclusión en la educación superior. Políticas de formación continua de las universidades podrían incluir cursos obligatorios sobre inclusión y discapacidad, con énfasis en enfoques ecológicos y funcionales que promuevan el respeto por los derechos fundamentales.

-Promover espacios de reflexión y colaboración. Las universidades deben crear foros donde docentes y especialistas puedan compartir experiencias, discutir barreras y estrategias, y trabajar en conjunto para mejorar la inclusión en los entornos educativos.

-Fortalecer la capacitación en normativas inclusivas. Los líderes educativos deben garantizar que los docentes comprendan y apliquen la legislación vigente relacionada con los derechos de las personas con discapacidad de forma tal de promover un entorno libre de estigmas.

Introducción

En las últimas décadas, las sociedades han evolucionado hacia procesos inclusivos, pensados especialmente en las personas con discapacidad. Investigaciones previas han demostrado la existencia de diversos factores determinantes que influyen en los procesos de inclusión (Abellán, 2015; González Hernández & Baños, 2012). Algunos de ellos son la percepción y las actitudes que los sujetos tienen hacia las personas con discapacidad (Granada et al., 2013). En esta misma línea, hallazgos anteriores declaran que las actitudes de quienes conviven con las personas con discapacidad pueden tener efectos importantes en los procesos de inclusión, que pueden ser positivos o negativos (Wang et al., 2021). Cuando se mantienen actitudes positivas hacia la inclusión esta se facilita, proporcionando mayores oportunidades de comprensión social. Sin embargo, cuando las actitudes y prácticas son negativas se podrían generar efectos contrarios como, por ejemplo, discriminación y marginación del propio profesorado y equipos directivos (Bravo, 2013), así como también el debilitamiento del pensamiento colectivo con respecto a la participación igualitaria en la sociedad (Díaz Velásquez, 2010; Kleintjes et al., 2013). Dado lo anterior es que las actitudes y las percepciones son considerados factores altamente relevantes para los procesos inclusivos en los distintos contextos, especialmente en los relacionados con la educación.

En los últimos períodos los individuos con discapacidad han tomado un lugar relevante en la sociedad, potenciado principalmente desde los sistemas educativos, en el que la inclusión de estas personas se inició a través de procesos de integración, que se establecen como uno de los grandes fenómenos en el campo de la educación (Leiva Olivencia, 2013; López Insua, 2020; Romero & Lauretti, 2006). Se ha demostrado que las oportunidades de participación y aprendizaje que el profesor genera dentro de su sala de clases guardan cierta relación con sus propias percepciones y actitudes hacia sus estudiantes (Perera et al., 2022), independiente de si presentan o no algún tipo de discapacidad.

Si bien el educador es un factor importante en los procesos de inclusión, no menos relevante lo es el profesor formador de profesores, ya que es el encargado de promover y enseñar prácticas que conduzcan a una inclusión de calidad (Echeita & Ainscow, 2011; Moreno et al., 2006). Dichas prácticas dependerán, en cierta forma, de su percepción y actitud hacia los procesos mencionados. Algunos autores plantean que los docentes formadores de profesores deben tener actitudes positivas, las que son un factor clave en determinar el éxito de la enseñanza (Grollmann, 2008). En este sentido, gran parte de los hallazgos se han centrado en identificar la percepción de los profesores del sistema escolar hacia sus estudiantes con discapacidad (Sharma & Sokal, 2016). No obstante, la evidencia acerca de las percepciones y actitudes que tiene el docente de educación superior, formador de futuros profesionales de la educación especial, hacia la discapacidad es casi inexistente. De esta manera, surge la necesidad de identificar las actitudes y percepciones que el docente formador de profesores posee hacia la discapacidad, las que posiblemente podrían tener un efecto en los futuros docentes.

Percepción y discapacidad

En las últimas décadas, ha cobrado importancia la inclusión de las personas con discapacidad (Pérez-Castro, 2016). En este sentido, diversos hallazgos han establecido la existencia de una relación entre la percepción que se guarda hacia las personas con discapacidad y la efectividad de los procesos de inclusión (Bravo Mancero & Santos Jiménez, 2019; Hernández-Beltrán et al., 2023; Muñoz-León et al., 2020).

El concepto de percepción ha sido estudiado tanto desde la sociología como la psicología. Para el objetivo de esta investigación se relacionará dicho concepto con el de categorización. En este sentido Klapper et al. (2017) plantea que las categorías están relacionadas con conocimientos y que los sujetos tienden a agrupar a otros usando el conocimiento de esa categoría para guiar su comportamiento al interactuar con el otro. Por tanto, la percepción que se tiene de otra persona se basa en modelos de categorización social, relacionados con estereotipos y sesgos (Hugenberg et al., 2015). Es así como la percepción, ya sea positiva o negativa, que se tenga hacia las personas con discapacidad también podría ser explicada por los estereotipos y sesgos sociales.

Por tanto, se podría inferir que la percepción que los sujetos tienen hacia la discapacidad puede estar explicada por el Modelo de Contenido Estereotipado, el que busca dar una explicación a los estereotipos que las personas presentan hacia determinadas situaciones o fenómenos. Dicho modelo establece que la forma en que se percibe la estructura social predice los estereotipos, que a su vez dejan entrever prejuicios emocionales, que finalmente pueden o no llevar a la discriminación (Fiske, 2018). Este modelo establece la existencia de dos dimensiones, calidez y competencia, de las que dependerá la mixtura de los estereotipos (Fiske, 2015). De esta forma, la percepción positiva o negativa hacia la discapacidad podría estar asociada a los estereotipos que las personas forman.

Algunos hallazgos sugieren que aumentar el contacto con personas con discapacidad podría llevar a mejores niveles de percepción (Belmonte et al., 2022; Hong et al., 2014). Así también, se ha observado que la sensación de agrado de las personas sin discapacidad se intensifica luego de estar en contacto con sujetos con discapacidad (Amador Fierros et al., 2021; Lee, 2016). Sin embargo, otros estudios han demostrado que existen efectos negativos en cuanto a la exposición a personas con discapacidad, que pueden generar, en algunos casos, incomodidad y miedo (Killen et al., 2013; Gandarillas et al., 2014). Por otra parte, también se han evidenciado incluso efectos sin significancia (Aboud et al., 2015; Ersan et al., 2020; Gibson et al., 2017). De acuerdo con lo planteado en el párrafo anterior, se entiende que las diferencias señaladas podrían estar siendo explicadas por los estereotipos.

Es preciso señalar que los mencionados estudios se resolvieron en población infantil y parecieran ser escasos los hallazgos en población adulta, y casi inexistentes las investigaciones que se enfocan en la percepción y actitudes que el docente universitario, formador de profesores, tiene hacia la discapacidad en entornos de inclusión social.

Actitud hacia la discapacidad

Otro factor importante que tiene un efecto en los procesos de inclusión es la actitud que se tiene hacia las personas con discapacidad (Barradas et al., 2014; Rodríguez-Martín & Álvarez-Arregui, 2015). La evidencia indica que existe una relación directa entre las actitudes positivas de los distintos actores de la educación y los sistemas de inclusión (Herrera-Seda et al., 2016). El concepto de actitud se entiende como la disposición interna del sujeto hacia un objeto, situación o hacia otro individuo (Escalante et al., 2012), que permite evaluar el pensamiento que se tiene hacia otros (Bohner & Dickel, 2011). En la misma línea, algunos autores consideran que la actitud es un constructo social que se adquiere en la interacción con otros (Pacheco-Ruiz, 2002). Gran parte de los hallazgos existentes se han centrado en la relación entre las actitudes y los comportamientos hacia la discapacidad (Laca, 2005), pero específicamente parecen ser escasas las investigaciones que aborden el vínculo entre la actitud del docente universitario, formador de profesores, y los procesos de inclusión social.

En cuanto a la actitud del profesor, se ha planteado que estas son parte importante en los procesos de inclusión (Paz-Maldonado & Flores-Girón, 2021). Desde el nivel universitario se sabe que aquellos docentes que presentan actitudes positivas son capaces de comprender la diversidad en los espacios educativos en los que se desenvuelven (Paz-Maldonado, 2018). Se entiende, entonces, que los procesos inclusivos de calidad dependen, en cierto grado, de las actitudes que tenga el profesor (Angensheid & Navarrete, 2017). En efecto, se ha indicado que las actitudes del profesorado están supeditadas al lugar donde se imparta la docencia, pero no al área de especialidad que tenga el docente (Rodríguez-Martín & Álvarez-Arregui, 2015). Como resultado, los pocos hallazgos establecen que las actitudes del profesorado universitario hacia los procesos de inclusión tienden a ser negativas producto de una escasa preparación profesional en relación a la discapacidad, así como también insuficiente capacidad de empatía (Paz-Maldonado & Flores-Girón 2021).

Si se considera que la percepción y actitud de los profesores es un factor con efectos significativos en los procesos inclusivos (Alasim & Paul, 2019; D’Alonzo et al., 2010), y que además tendrá un efecto positivo o negativo según sea su visión personal (Barrero et al., 2004; Hunter-Johnson et al., 2014), se vuelve fundamental profundizar en el conocimiento sobre las percepciones y actitudes que los docentes universitarios guardan hacia la discapacidad. Dado lo anterior, en esta investigación se buscó analizar las percepciones y actitudes que poseen los docentes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial en una universidad privada de la región del Biobío en relación con las personas en situación de discapacidad.

Metodología

Esta investigación siguió una metodología cualitativa con enfoque descriptivo e interpretativo, mediante un estudio de caso, ya que buscó comprender un contexto específico de manera holística (Alpi & Evans, 2019). Tal método se considera el más idóneo para indagar en las percepciones y actitudes de las personas con el fin de profundizar en el fenómeno abordado.

La muestra de este estudio fueron 12 profesores universitarios -8 mujeres (66.6 %) y 4 hombres (33.3 %)- de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de una universidad privada de la región de Biobío. Sus edades fluctuaban entre 32 y 64 años. La experiencia en docencia universitaria fluctúa entre los 8 y 41 años de ejercicio profesional. Los participantes fueron seleccionados bajo un criterio intencionado, basado en su permanencia en la institución de mínimo 4 años.

Se aplicó una entrevista semiestructurada conformada por 12 preguntas, diseñadas en base a 5 tópicos definidos teóricamente, que fueron: valoración de limitaciones y capacidades, reconocimiento de derechos, implicación personal, calificación genérica y asunción de roles. No obstante, se concibe como un diálogo dirigido, pero con libertad en las respuestas de los participantes.

El proceso de validación del instrumento diseñado fue realizado por 3 expertos en Educación Especial con grado de doctor en Educación.

En primer lugar, se entregó un consentimiento informado a los participantes, en el que se daba a conocer el objetivo de la investigación, la confidencialidad de los datos y la participación voluntaria. Las entrevistas fueron aplicadas de manera presencial en las dependencias de la institución en la que se desempeñaban los participantes, cuidando el ambiente idóneo para la conversación. Esta fue grabada en audio y transcrita para su posterior análisis.

Resultados

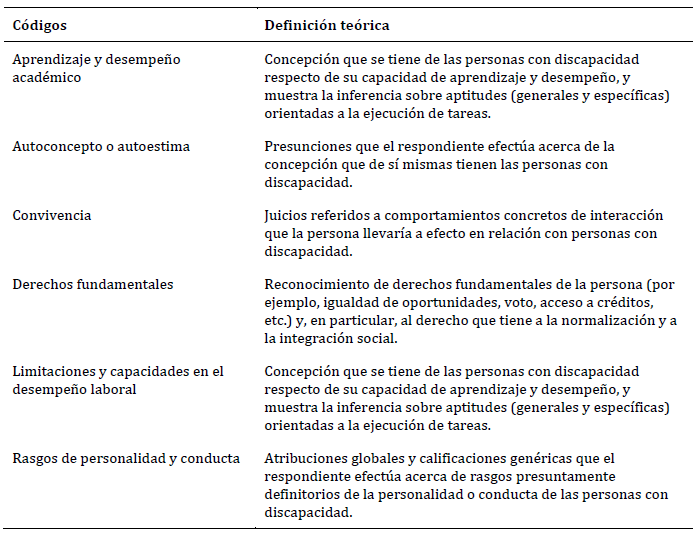

Para la obtención de resultados se realizó un análisis de contenido en el software cualitativo NVivo en su versión 12. Primero, se configuraron las categorías preestablecidas para asignar cada fragmento al código correspondiente. El proceso de codificación fue realizado por los investigadores responsables de manera conjunta en la totalidad de los datos para la revisión de fragmentos y su respectiva categorización con el fin de generar acuerdo. Se realizó la lectura minuciosa y exhaustiva de las transcripciones de cada entrevista y se seleccionaron fragmentos significativos que dieran cuenta de las categorías preestablecidas. Para ello se elaboró el siguiente libro de códigos. T1

Tabla 1: Libro de códigos preestablecidos

Fuente: Elaboración propia a partir de Verdugo et al. (1995) y Arias-González (2016).

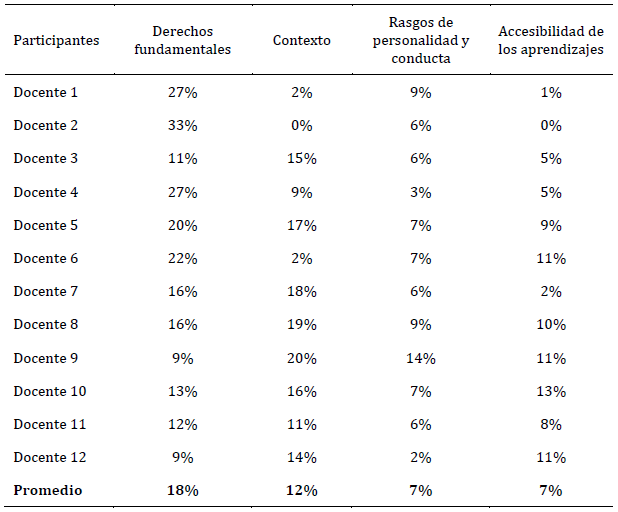

A continuación, se presenta la frecuencia de las categorías por participante, cuya cobertura fue superior en términos del promedio del discurso de los entrevistados.

La Tabla 2 muestra los porcentajes de cobertura por cada participante de las categorías más presentes en su discurso. Cabe destacar que de esta cobertura dos categorías son emergentes. Las demás, propias del instrumento, no se evidencian en una presencia significativa, pues solo cubren en promedio un 3 % del discurso. Se podría inferir que la no evidencia de las categorías supone una percepción del sujeto con discapacidad como un ciudadano típico, al no puntualizar aspectos que clásicamente han sido asociados a la discapacidad, comprenden que su desempeño no está limitado por su discapacidad y asocian los apoyos a modelos ecológicos funcionales.

Tabla 2: Porcentaje de cobertura por categoría y participantes

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis en Nvivo 12.

En lo que respecta a la categoría derechos fundamentales, los entrevistados coinciden en que se ha avanzado en aspectos normativos y marcos regulatorios para la realidad nacional. No obstante, el desafío se presenta en la implementación y cumplimiento de estos. Ello indica que su incidencia en la práctica no cumpliría satisfactoriamente con lo estipulado en términos legales. Además, cabe destacar que la cultura predominante sigue adscrita bajo una visión que margina y excluye, en función de los estereotipos vigentes. Por tanto, pareciera que la percepción en la mejora de los procesos de inclusión de las personas con discapacidad se encuentra fuertemente ligada a la implementación efectiva de la legislación actual. Tales ideas se evidencian en los siguientes fragmentos:

Están los marcos normativos legales, sin embargo, yo creo que todavía lo que falta es cambiar los paradigmas culturales (...) somos muy discriminadores desde el punto de vista cultural, con muchos estereotipos, prejuicios (Participante 2).

Creo que vamos en un buen nivel de declaración desde el punto de vista normativo, pero pienso que falta un marco regulatorio que sea más efectivo, pienso que hay pocos mecanismos de aseguramiento de que efectivamente los derechos de estas personas están siendo cumplidos (Participante 1).

Yo creo que tenemos las leyes, tenemos la normativa vigente que nos impulsa a saber y querer aprender que los derechos son igualitarios y las oportunidades existen, pero siempre en la realidad vemos que no están adecuados a las realidades que nosotros queremos (Participante 4).

En relación con la categoría emergente contexto, los participantes señalan que este puede ser un factor tanto favorable como desfavorable, que brinda oportunidades o limitaciones respectivamente. Los entrevistados coinciden mayoritariamente en que, dentro de los diversos contextos, el rol de la familia constituye un pilar fundamental de la persona en situación de discapacidad, que permite, por una parte, que el sujeto participe precozmente de las oportunidades sociales y, paralelamente, desarrolle habilidades para enfrentar las barreras del contexto, independiente de su condición. Para los entrevistados, el apoyo familiar durante todo el ciclo vital de la persona con discapacidad fortalece rasgos de personalidad que en un futuro serán relevantes para su actuar social. De esta manera, el contexto familiar se constituye como un facilitador en los procesos de inclusión social. Ello se manifiesta en los siguientes extractos de discurso:

Han debido afrontar un montón de barreras del contexto propiamente tal (...), yo creo que eso tiene mucho que ver con su experiencia de vida y el apoyo familiar que han tenido (...), tiene que haber una familia apoyadora (Participante 9).

Cada niño, aunque sea un niño con una necesidad educativa muy severa, va a depender de nosotros que aprenda y de su entorno familiar (...), veo limitaciones externas (Participante 8).

Yo creo que a veces uno no se da ni cuenta de qué pasa con ellos (...), siento que es un tema nuestro como sociedad y que también influye mucho la familia (Participante 7).

Respecto de los rasgos de personalidad y conducta, los docentes señalan que los rasgos diferenciadores no son exclusivos de la condición de discapacidad, sino más bien del hecho de ser persona y del contexto (familiar, escolar, comunitario). También lo vinculan directamente con el tipo de educación, las experiencias de vida y los apoyos recibidos, pues estos inciden en la personalidad y conducta de las personas en situación de discapacidad. Tales ideas se manifiestan en los siguientes fragmentos:

Algunas personas dependen su personalidad también con su experiencia de vida (...), si bien algunos tienen sus personalidades definidas. Lo que yo creo que hay que trabajar mucho con las personas con discapacidad son las habilidades sociales (Participante 9).

Tengo la idea de que estas personas desarrollan otras habilidades tanto sociales u otras, incluso sensoriales, para poder alcanzar los estándares de los que no contamos con esta situación de discapacidad y también poder encajar mejor en este nivel sociocultural en el cual nos encontramos (Participante 1).

Los rasgos de conducta van a depender de cómo lo eduquemos y qué estrategias le entreguemos a los padres (...), depende de su contexto familiar, escolar, comunitario (Participante 8).

Por último, respecto de la categoría emergente accesibilidad de los aprendizajes, los participantes coinciden en la relevancia de desarrollar las habilidades socioemocionales durante todo el ciclo de vida de las personas a través de herramientas fundamentales, como las relaciones interpersonales, el desempeño académico, la conducta y el bienestar general. Dichos planteamientos se evidencian en las siguientes afirmaciones de los participantes:

Tenemos que intervenir de forma integral a los estudiantes (...), también tiene que ver mucho con las estrategias adecuadas que nosotras utilicemos, dependiendo de cada una de las patologías (...), nosotros, como profesores en este caso, manejamos estas estrategias especializadas para cada uno de nuestros estudiantes (Participante 10).

Tenemos que tratar de hacer adecuaciones y las formas de intervención adaptadas a la persona que quiera aprender (Participante 12).

Para ciertas personas implica más tiempo realizar actividades prácticas que en lo cotidiano. Eso supone también cambiar clases, cambiar la modalidad de trabajo (Participante 6).

Yo creo que hay que buscar en las personas con discapacidad las habilidades, las fortalezas y apoyarlas (...), hay que observar y encauzarlos hacia dónde puede aportar (Participante 9).

En relación con la categoría descrita, se observa que los participantes denotan una percepción de las personas en situación de discapacidad desde el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), considerando las características y necesidades de cada estudiante desde un apoyo especializado y las adecuaciones pertinentes. Todo ello con el fin de potenciar su máximo desarrollo. Dado lo anterior, pareciera ser que los participantes tienen plena claridad respecto a las barreras que dificultan el aprendizaje y, por ende, los apoyos que otorgan son pertinentes y se ajustan a las necesidades individuales de los estudiantes. De esta forma, la accesibilidad a los aprendizajes estaría respondiendo positivamente a los procesos de inclusión de las personas con discapacidad. Posiblemente, esta visión amplia de accesibilidad explicaría la percepción positiva que los participantes declaran.

Discusión

El propósito de este estudio fue analizar las percepciones y actitudes de profesores de educación superior hacia la discapacidad. Los hallazgos que surgieron a partir del análisis de contenido evidenciaron que los docentes se refieren mayoritariamente a cuatro categorías: dos de ellas preestablecidas, a saber, derechos fundamentales y rasgos de personalidad y conducta; y dos emergentes, contexto y accesibilidad de los aprendizajes.

En cuanto a la primera categoría de análisis, que guarda relación con los derechos fundamentales de las personas, los resultados permiten determinar que los docentes universitarios de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial perciben que estos derechos no son exclusivos de las personas con discapacidad por el hecho de poseerla, sino más bien por el hecho de ser personas, independiente de sus características. Asimismo, los entrevistados hacen alusión a que, si bien existen avances en términos normativos y legales en Chile, su aplicación práctica e implementación aún requiere mejoras sustanciales, especialmente, en el ámbito laboral, puesto que las personas en situación de discapacidad aún enfrentan diversas barreras y limitaciones (Gandarillas et al., 2014). A partir de los hallazgos encontrados se infiere que los docentes universitarios, formadores de profesores establecen una relación entre los derechos fundamentales de las personas y las normativas legales relacionadas con la discapacidad. También es posible observar que la percepción que guardan los profesores universitarios acerca de los derechos fundamentales es positiva. Sin embargo, en la percepción hacia las normativas relacionadas con la inclusión de las personas con discapacidad se advierte una percepción más negativa. Esta percepción negativa hacia las normativas inclusivas podría relacionarse con hallazgos previos que establecen la existencia de un desajuste en las acciones inclusivas que emanan desde las universidades centradas en el proceso de formación profesional de estudiantes con discapacidad y su futura inserción laboral, lo que retrasa el ingreso a puestos de trabajo (Villafañe et al., 2015). Por otra parte, algunos estudios señalan que las instituciones en las que podría insertarse laboralmente una persona con discapacidad no llevan a cabo procesos de inclusión perceptibles, lo que disminuye las oportunidades laborales de las personas con discapacidad (González et al., 2017). Lo anterior, pareciera no aportar a la aplicación adecuada de las políticas laborales inclusivas. Finalmente, parecieran ser escasos los hallazgos previos que permitan complementar los resultados que aquí se presentan.

Con respecto a la segunda categoría de análisis, que guarda relación con los rasgos de personalidad y conducta, los entrevistados declaran que dichos rasgos no deben considerarse solo para las personas con discapacidad, sino más bien para todos los sujetos, ya que constituyen un elemento inherente a cada persona, por la misma razón lo consideran un factor poco determinante en términos de una discapacidad. Por tanto, se vislumbra que los profesores participantes tienen una actitud positiva hacia la discapacidad, lo que puede estar explicado por la formación especializada en inclusión y atención a la diversidad. En este sentido, algunas investigaciones previas han señalado que las actitudes resultan positivas en quienes vivencian mayor contacto e interacción con la discapacidad (Abellán, 2015; González Hernández & Baños, 2012).

En cuanto a las categorías emergentes, en la categoría relacionada con el contexto, la percepción de los docentes releva la importancia de este como un factor que influye, positiva o negativamente, en el desarrollo integral de la persona en situación de discapacidad. Hallazgos previos sugieren que no existen personas discapacitadas, sino entornos discapacitantes (Díaz Velásquez, 2010). Resulta destacable considerar que los participantes no le atribuyen responsabilidad alguna a la persona en situación de discapacidad con respecto a su actuar social, sino al entorno, que no dispone de las oportunidades que la persona requiere. Se destaca así la percepción positiva que el docente universitario, formador de futuros profesores, tiene respecto del contexto en el que se desenvuelve el sujeto con discapacidad, se enfatiza el rol del entorno familiar, seguido del educativo y, finalmente, el social.

Por último, en la categoría de accesibilidad de los aprendizajes, los participantes muestran una clara tendencia a la diversificación de la enseñanza y a la atención de las necesidades de cada persona, sin limitar sus potencialidades a su condición. Esta categoría emergente se encuentra en directa relación con los procesos de inclusión educativa, se ha convertido en un imperativo en la actualidad, especialmente en el contexto de la atención a la diversidad y la diversificación de la enseñanza (Ferreira et al., 2023).

Conclusiones

En resumen, los resultados pueden evidenciar que tanto la percepción y la actitud de los profesores universitarios hacia la discapacidad tiende a ser positiva. Esto se podría explicar posiblemente por los años de experiencia laboral que los participantes tienen en el área de educación especial, lo que se relacionaría con el nivel de conocimientos que poseen acerca de la temática. Al respecto, los estudios señalan que el nivel de formación del profesor y su frecuencia de contacto con personas en dicha situación podría estar incidiendo en cómo percibe la discapacidad (Barradas et al., 2014).

Posiblemente, esta visión positiva hacia la discapacidad podría estar contribuyendo de manera significativa en la formación de profesionales en Pedagogía en Educación Diferencial y constituye un aporte para el estudio de la Formación Inicial Docente (FID). Por ende, se reconoce que entre las habilidades fundamentales para los futuros educadores se encuentran las actitudes hacia la discapacidad, ya que promueven el crecimiento integral de estas personas (Moreno et al., 2006). Los estudios revisados indican que la disposición del profesorado desempeña un papel crucial en el desarrollo del proceso educativo. Por tanto, es fundamental que los planes de estudio para la formación de docentes cuenten con una preparación en el ámbito de la educación inclusiva desde una perspectiva holística, que incluya a todos los colectivos que participan en las instituciones de educación superior.

Se concluye que los hallazgos de este estudio son significativos, ya que aportan a la limitada investigación sobre las percepciones y actitudes de los docentes universitarios hacia la discapacidad y su influencia en la formación de los futuros profesores. En particular, se observa que estas actitudes y percepciones positivas podrían estar generando un impacto favorable en sus estudiantes (Sharma & Sokal, 2016).

Sin embargo, se deben analizar con cautela tales resultados, puesto que pueden existir diversos factores que inciden en el discurso docente y no fueron parte del objetivo de este estudio. Además, es preciso identificar algunas limitaciones, por ejemplo, el número de participantes y la variabilidad en el género de estos, lo que restringe la generalización de los resultados. Este estudio constituye la primera parte de una investigación mayor, por tanto, se espera que en la siguiente fase se consideren a docentes universitarios de distintas instituciones y carreras profesionales, lo que permitiría tener una mirada más amplia y no solo centrada en el área de educación. Surge también la necesidad de indagar en las percepciones de los estudiantes a quienes atienden los profesores de este estudio. Ello con el fin de poder establecer la existencia de un efecto entre las percepciones y actitudes de los docentes y la de los estudiantes.