Implicaciones prácticas

-El diálogo entre la pedagogía y la convivencia escolar es posible por un liderazgo intermedio (UTP-ECE) que involucre lo socioemocional en la gestión de los planes formativos, de orientación y desarrollo personal estudiantil.

-Para convertir el plan de gestión de la Convivencia Escolar en una política de gestión interna, es fundamental que el sello esté centrado en lo formativo.

-En caso de suscitarse conflictos o faltas disciplinarias por parte del estudiantado, se recomienda que el mejoramiento de la gestión de la conflictividad escolar ocurra a partir de un abordaje basado en prácticas docentes de diálogo y reconocimiento de la experiencia estudiantil.

Introducción

La práctica de la convivencia escolar conlleva el desafío de equilibrar la promoción de un clima escolar democrático y respetuoso con la necesidad de abordar los conflictos de manera formativa y preventiva, de modo tal que no escalen a formas de violencia. Las estadísticas recientes indican un aumento preocupante en las denuncias por maltrato entre estudiantes (Superintendencia de Educación, 2022), así como de problemáticas de salud mental en la población escolar (Caqueo-Urízar et al., 2023). Sin embargo, en la práctica, las escuelas suelen optar por medidas punitivas (López et al., 2023; López et al. 2024) y reactivas (Cortez et al., 2019; Morales et al., 2022) para resolver conflictos. Estas, aunque puedan ser efectivas a corto plazo, tienden a perpetuar la exclusión y a silenciar las diferencias en lugar de fomentar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades socioemocionales y democráticas (Fierro, 2013; Kaplan et al., 2023).

La literatura distingue entre dos perspectivas fundamentales en el tratamiento de los conflictos escolares: una perspectiva estrecha, centrada en la erradicación de los conflictos mediante disciplina punitiva, y una perspectiva compleja y formativa, que entiende los conflictos como oportunidades de aprendizaje colectivo y desarrollo personal (Fierro & Fortoul, 2022). Si bien algunas medidas punitivas, como la suspensión de clases y las anotaciones negativas en la hoja de vida, pueden ser parte de las normativas escolares, una alta frecuencia de aplicación podría limitar la capacidad de las escuelas para construir comunidades educativas basadas en el respeto mutuo, la inclusión y la resolución dialógica de los conflictos. Por el contrario, un enfoque formativo permitiría avanzar hacia un cambio estructural y colectivo que involucre a todos los actores escolares en la construcción de marcos normativos democráticos y preventivos (Ávalos & Berger, 2021; López et al., 2022).

Este estudio surge a partir de la identificación de una escuela pública con la más baja frecuencia de prácticas punitivas, a partir de un análisis de casos extremos, con el objetivo de comprender cómo gestionan su convivencia escolar. Por tanto, la pregunta central de esta investigación es: ¿cómo una escuela logra mantener una baja frecuencia de aplicación de medidas disciplinarias punitivas? y ¿qué aprendizajes se pueden derivar de esta experiencia para el diseño de políticas y prácticas educativas más democráticas e inclusivas?

Perspectivas estrechas y amplias para abordar la convivencia escolar

Los conflictos escolares de la convivencia escolar pueden abordarse desde una perspectiva compleja, caracterizada por lo democrático-formativo, que sostiene que se producen por una discrepancia natural entre distintos agentes. Por el contrario, una perspectiva estrecha reduce la convivencia a la erradicación de los conflictos (Fierro & Fortoul, 2022; Kaplán, 2015). Para Fierro (2013), las perspectivas estrechas de la conflictividad escolar implicarían el silenciamiento de las diferencias, y con ello el sostenimiento de situaciones de violencia escolar que perpetúan escenario de desigualdad social y educativa.

Dentro de las perspectivas estrechas están los abordajes de disciplina punitiva, muy comunes en la cultura escolar chilena (Ascorra et al., 2018; Ascorra et al., 2019; Ortiz-Mallegas et al., 2023), que buscan eliminar los conflictos a partir de estrategias de etiquetamiento y separación de estudiantes. Por ejemplo, aplicarle una anotación de demérito, sacar a uno o más alumnos de la clase dentro de su escuela, aplicar suspensión de asistencia a la institución y hasta la expulsión. Con ello, se aspira a aplacar las faltas a la disciplina en los espacios escolares a partir de la exclusión -implícita o explícita- de los estudiantes focalizados como problemáticos o generadores de conflictos (Kaplan et al., 2023; Valdés & Ramírez, 2021).

Este tipo de perspectivas y modos de resolución de los conflictos aparecen cuando las relaciones se basan en el uso inadecuado del poder sobre el otro, sometiéndolo y controlándolo, sin una disposición para dialogar o llegar a consensos sobre las discrepancias que los producen y las distintas posturas que son sostenidas (Kaplan et al., 2023). En este ámbito, los conflictos escolares serían una señal inicial de aquel desacuerdo o confrontación de intereses, a veces hostiles, entre dos o más partes, siendo antecedente para una situación de violencia, si ellos no son abordados o tramitados desde una perspectiva compleja de la convivencia escolar (Baumgarten et al., 2022). A raíz de lo anterior, se entiende que el conflicto no es un problema en sí mismo, sino los mecanismos o modos en los que son tratados (Bardisa, 1997; Vinyamata et al., 2003; Vizcarra et al., 2017).

En este ámbito, López et al. (2022) sugieren que las estrategias para un abordaje formativo de los conflictos escolares requieren avanzar de una lógica de responsabilización individual a una de cambio estructural y colectivo que permita que los contextos institucionales tramiten las discrepancias de las diferencias. En este sentido, un abordaje formativo de los conflictos escolares, a diferencia de uno punitivo, implicaría una lógica colectiva que hace uso de los apoyos socioemocionales de la comunidad y la prevención de situaciones que eventualmente socaban las posibilidades de diálogo democrático (Potter et al., 2022; Villalobos et al., 2017). Además, esta perspectiva integraría un trabajo interestamental y preventivo en torno a los procesos de construcción y revisión periódica de normas y acuerdos institucionales (Ávalos & Berger, 2021). En definitiva, las medidas formativas contribuirían no solo al aprendizaje, sino a la construcción de espacios educativos nutritivos e inclusivos (Zych & Ortega-Ruiz, 2021).

Ahora bien, algunas medidas punitivas logran ofrecer una intervención inicial para detener la violencia escolar (Seo & Kruis, 2022), aunque su puesta en práctica no siempre ayuda a resolver los conflictos. De ahí que las medidas punitivas como parte de la gestión de la convivencia requieren estar orientadas a dar una contención ante la indisciplina y los problemas de violencia escolar, estando siempre enmarcadas en normas sociales y en derechos fundamentales (Ávalos & Berger, 2021).

Tanto las medidas formativas y de resolución de conflictos como la contención inicial de la violencia -que evita que esta escale- pueden entenderse como acciones que apuntan a la erradicación de la violencia escolar. Al respecto, Carbajal y Fierro (2021) plantean un modelo de tres niveles, cuya base es la práctica curricular, pedagógica y de gestión escolar con carácter inclusivo, equitativo y participativo, que promueve una buena convivencia. En un segundo nivel está la prevención de la violencia, basada en la resolución de conflictos mediante la formación para el desarrollo de capacidades y habilidades que permitan abordarlos de manera constructiva. En un tercer nivel está la atención de la violencia escolar, que refiere a la primera respuesta para aplacar situaciones de agresión, maltrato o delito que pudieran ocurrir.

Políticas de convivencia escolar en Chile: hibridaciones entre lo formativo y lo punitivo en el abordaje de los conflictos

En Chile, existen orientaciones que hacen coexistir enfoques formativos con otros punitivos para la resolución de los conflictos escolares (Carrasco et al., 2012). Algunas de estas iniciativas son explícitas en el establecimiento de acciones de separación de “focos de conflictos” del espacio escolar, por ejemplo, la ley de violencia escolar (Morales & López, 2019), o la ley de aula segura (Retamal, 2019). Inclusive la propia ley de violencia escolar sostiene que una convivencia saludable se asocia a la ausencia de conflictos (Carrasco et al., 2012; Neut, 2017). Estos cuerpos normativos conviven con otros de garantías de derechos e inclusión, que producen un escenario ambivalente sobre el proceder de las instituciones educativas frente a las situaciones que producen conflictividad educativa (Cortez et al., 2019).

De la misma forma, algunos de estos cuerpos normativos sostienen ambigüedades en su consistencia interna (Ascorra et al., 2019), lo que difículta la interpretación de estos dispositivos por parte de los profesionales que trabajan con ellos (Cortez et al., 2019). Por ejemplo, la ley de violencia escolar sostiene la necesidad de resolver cualquier tipo de situación de hostigamiento escolar a partir del establecimiento de procedimientos graduales y un plan que permita la construcción de acciones; lo que podría invitar a un carácter formativo y dialógico en torno a la construcción de normas y procedimientos; mas repara con rigurosidad sobre los procedimientos frente a los problemas de convivencia al identificar responsabilidades, individualizar las situaciones interactivas y establece sanciones sobre aquellos agentes identificados como agresores (Ramírez-Casas del Valle & Valdés, 2019).

Esta situación se ve aún más tensionada con la ley de aula segura (N° 21.128, 2018), que otorga mayores atribuciones a los directivos para la expulsión de los estudiantes con mal comportamiento. Además, la apuesta y la legislación de esta normativa se desarrolla a propósito de estrategia de justificación para la construcción de una sana convivencia sobre la idea de que ciertos problemas se producirían por la exclusiva acción de algunos y no por la reproducción de las condiciones de inequidad e injusticias que se sostienen en el habitus cultural de las instituciones educativas (Retamal, 2019).

Ahora bien, en Chile, las acciones punitivas reciben algunas regulaciones específicas dado su riesgo de incumplir el derecho de la educación de quienes son expulsados o suspendidos de los espacios escolares (Chile. Superintendencia de Educación Escolar, 2014). Asimismo, la Cartilla sobre la resolución pacífica de los conflictos escolares del propio Ministerio de Educación (Chile, 2019) del año 2005 sostiene que las acciones punitivas debiesen evitarse, ya que no estarían basadas en el diálogo, sino en la decisión unilateral del personal educativo.

A pesar de ello, el uso de acciones punitivas es una práctica reciente en la gestión de la convivencia escolar en Chile (López et al., 2020). En un estudio reciente, Ortiz-Mallegas et al., 2023 muestran que el uso de la acción punitiva tiende a ser justificado como práctica de formación en los contextos educacionales chilenos, toda vez que lo punitivo y lo formativo serían parte de un continuo de una “disciplina severa, pero amorosa” con la que las escuelas enfrentan los embates de un contexto político que presiona por la obtención de buenos resultados, sin considerar las dificultades comportamentales que se producen en los contextos educativos.

En este contexto ambivalente, híbrido entre las regulaciones gubernamentales y un abordaje de la convivencia escolar complejo centrado principalmente en la reducción de los conflictos escolares, existen escasos estudios que rescaten las medidas de carácter formativo utilizadas por las instituciones educativas para el abordaje de las situaciones de conflictividad escolar y su asociación con medidas de disciplina punitiva. En este sentido, este estudio busca caracterizar los abordajes formativos en la gestión de la conflictividad escolar que desarrolla una institución escolar que, según la percepción del estudiantado y los apoderados, presentan un bajo nivel de prácticas punitivas.

Método

Diseño

Este es un estudio de caso cualitativo de carácter cuasi-etnográfico (Silva Ríos & Burgos Dávila, 2011). El caso fue definido a partir del proyecto de investigación FONDECYT Regular n°1191267, el cual tuvo un abordaje mayor mixto secuencial cuantitativo-cualitativo, con el objetivo de comprender el uso de las prácticas de disciplina punitiva en las escuelas chilenas. A través de un análisis descriptivo del cuestionario complementario de la prueba nacional SIMCE 2018 (https://www.agenciaeducacion.cl/simce/), que incluyó preguntas sobre la frecuencia de uso de prácticas disciplinarias punitivas (López et al., 2020), se identificaron casos extremos. El centro escolar participante arrojó una baja de frecuencia de aplicación de prácticas punitivas, siendo el único establecimiento de carácter público con ese nivel.

La institución corresponde a un liceo público de tipo técnico-profesional ubicado en la región de Tarapacá -extremo norte del país- con un índice de vulnerabilidad del 81 %. El establecimiento es administrado por SLEP Colchagua, es decir, tiene un sostenedor público. Además, cuenta con convenios y aportes de dos fundaciones privadas.

Participantes y técnicas de producción de la información

La estrategia cuasi-etnográfica fue progresiva, partió de las interpretaciones generales que realiza el personal de la escuela para focalizar la observación en las interacciones de aulas y las experiencias escolares de cursos y estudiantes identificados como conflictivos. Para ello, en un primer momento se desarrolló un taller participativo de análisis de resultados con el equipo directivo del establecimiento y algunos otros profesionales que participaban en los procesos de gestión de la convivencia escolar. A partir de este taller se identificaron los principales actores involucrados en los procesos de gestión de los conflictos escolares, a quienes se entrevistó de modo individual. En la medida en que estas indagaciones se desarrollaban, se incluyó el registro de otros entrevistados referidos en estas entrevistas y que fueran relevantes en la implementación y aplicación de abordajes formativos y, por otro lado, quiénes se hubieran visto afectados por estos. De igual manera, se analizaron los instrumentos institucionales más relevantes en las rutas y procedimientos de la disciplina escolar.

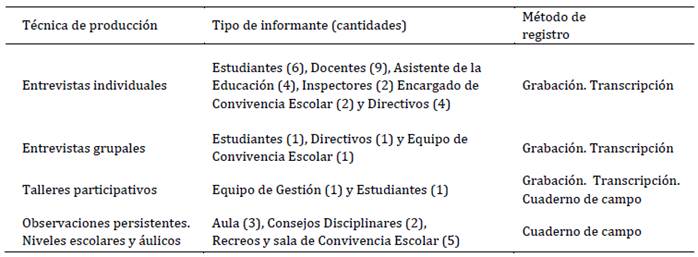

A partir de estas indagaciones, se identificaron cursos que, por su composición y acontecimientos recientes, requerían una mayor atención de los profesionales encargados de la gestión de la convivencia escolar. En estos cursos se realizaron observaciones de espacios de aula y actividades participativas con el estudiantado para identificar el despliegue de medidas de convivencia escolar. La Tabla 1 especifica las técnicas, cantidades, participantes y el método de registro.

Análisis de la información

Con respecto al análisis de los datos derivados, se siguieron las recomendaciones del análisis de contenido semántico para inferir las relaciones de significados (Vázquez, 1994). En un primer momento, el proceso de codificación buscó responder a los objetivos de la investigación, es decir, se llevó a cabo la codificación a través del enfoque top down (Valdivieso & Macedo, 2018), a través de los códigos predefinidos “práctica formativa” y “práctica punitiva” para las acciones observadas y registradas a partir de las entrevistas. En segunda instancia, se aplicó un enfoque bottom up, se crearon subcódigos para agrupar las distintas medidas registradas, tales como las reflexiones asociadas al uso de ciertas medidas o sus fundamentos. Integrando ambos enfoques, se construyeron categorías o nodos de información asociado a prácticas de gestión de la convivencia escolar, asociadas al abordaje de los conflictos desde el enfoque formativo.

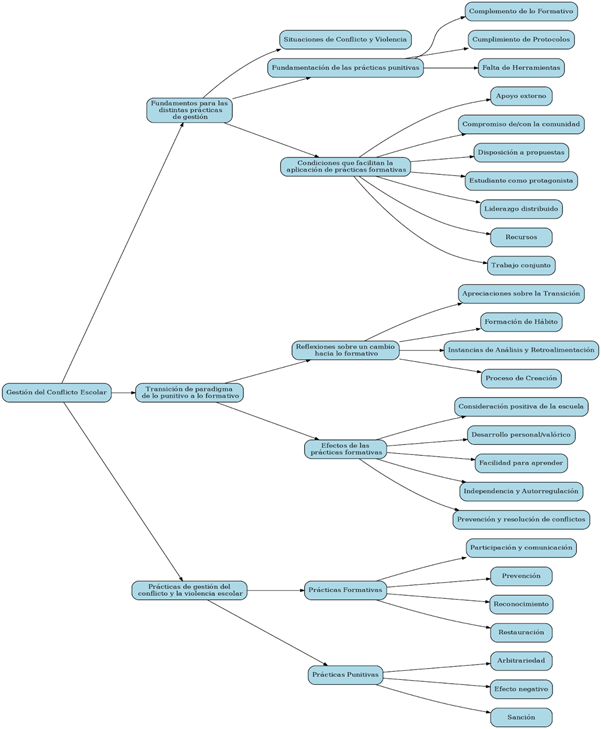

Siguiendo este procedimiento, el proceso de codificación se agrupó en torno a 3 grandes nodos de información desprendidos de los relatos de los participantes: fundamentos para las distintas prácticas de gestión, el cual comprende el origen o razones para ejercer prácticas punitivas o formativas; transición de paradigma de lo punitivo a lo formativo, nodo que contiene elementos del proceso de cambio que van desde las reflexiones hasta los efectos producto de este proceso; y, finalmente, el nodo de prácticas de gestión del conflicto y la violencia escolar, que comprende las prácticas concretas ejercidas dentro de la escuela y las cualidades asociadas a ellas por parte de la comunidad educativa. A partir de los nodos se desprendieron subgrupos y la familia de códigos respectivas, tal como se muestra en la Figura 1.

Este segundo análisis de información permitió hacer triangulaciones, por ejemplo, entre lo observado en los consejos de disciplina y lo que asistentes y profesores señalaban en entrevistas sobre lo acción punitiva del establecimiento, así como entre la percepción de estudiantes sobre el trato y la preocupación del colegio hacia ellos y cómo directivos se referían a ese trato, lo que da respuesta a los criterios de gestión de calidad de coherencia y validez de resultados (Aráoz & Pinto, 2021).

Consideraciones éticas

El estudio contó con la aprobación del Comité de Bioética de la institución patrocinante. Una vez obtenida la autorización del establecimiento, todos los adultos participantes firmaron consentimientos informados, mientras que los estudiantes firmaron asentimientos informados, previa autorización de sus tutores y apoderados. Estos insumos resguardaron situaciones de trato durante el desarrollo de la investigación, siendo particularmente sensibles en evitar cometer juicios de valor, el resguardo del anonimato y los riesgos asociados al proceso de investigación.

Resultados

Los resultados obtenidos detallan cómo se vive la convivencia en el establecimiento, desde las voces de los distintos actores.

Producciones individuales: Sobre la construcción de lo conflictivo desde el sentido formativo

En las entrevistas individuales a estudiantes y funcionarios hay concordancia y se hace referencia al bajo índice de conflictividad, a los efectos negativos de las prácticas punitivas cuando son usadas de manera hegemónica o como primera instancia y a que en las prácticas formativas prima el diálogo, el cual incluso aparece acompañando, con una intención formativa, a una práctica punitiva (como cuando se realiza una anotación negativa). En relación a lo primero, una docente afirma que “son muy pocos los chicos que sean más agresivos o aquellos en caso de conflicto” (Docente 1). Homologando con ello el conflicto a la situación de agresividad. Otra docente menciona que “a nosotros nos ha servido (el abordaje formativo), de hecho, el índice de violencia escolar en el establecimiento es mínimo, muy mínimo” (Docente 2).

Los participantes identificaron las prácticas punitivas por la presencia de sanciones y castigos ante la aparición de un conflicto, entre los cuales se mencionaron:

De acuerdo a no sé... a la cantidad de anotaciones que vaya acumulando, los conflictos, si es que son graves, si son leves, si son gravísimas es que va avanzando la condicionalidad, la cancelación de la matrícula para el otro año (Docentes 3).

En este marco, se profundiza que las situaciones se vuelven conflictivas cuando las medidas punitivas se aplican de forma arbitraria, por ejemplo, al emplearse “solamente haciendo uso de lo escrito o de un manual de convivencia que se basa tal vez en el castigo o en la normativa estricta, o con poca flexibilización, tal vez omitiendo un diálogo de las partes” (Docente 4).

Por el contrario, los participantes identificaron las prácticas formativas por el uso del diálogo, que no aparece únicamente ya acaecido el conflicto, sino que previo a ello, en tanto acción preventiva. Esto incluye la curricularización para el desarrollo de habilidades de diálogo y escucha activa, a través del dictado de una asignatura llamada Desarrollo Personal, la cual busca “trabajar las habilidades que uno denomina como habilidades blandas, las relaciones interpersonales, aprender a detectar las cosas que quizás a mí me afectan o que pueden afectar a otros” (Docente 5), y que implícitamente contribuiría con las herramientas para evitar conflictos a través del entendimiento de puntos de vistas diversos y la empatía.

Ahora bien, también las prácticas formativas permiten la restauración de los conflictos escolares como así lo entiende uno de los profesores participantes: “lo formativo busca formar o crear una actitud, en este caso, que pueda subsanar aquella acción que se cometió o que se está cometiendo que no es la esperada” (Docente 6). Esto se conseguiría, según aporta otro de los entrevistados, “a través del diálogo, la firma de compromiso, darle quizás algunas tareas, que vayan a exponer algún curso con respecto a la situación en la que se vieron involucrados, a los conflictos que pueden existir” (Docente 7). De hecho, al consultarle por esto a un estudiante que había tenido un conflicto, este mencionó que “va por ambos lados, porque igual intentan resolver muchos de los conflictos dialogando” (Estudiante 1).

Lo formativo estaría asociado a un tipo de enseñanza más emocional, asociado a la escucha, la confianza, el respeto y la comprensión sobre los distintos puntos de vista acerca de un mismo tema. Esto permitiría un abordaje formativo de la conflictividad escolar.

Cuando se desarrolla la parte de convivencia y la parte emocional (...) la enseñanza se va por un tubo. Cuando yo tengo en el aula ya el respeto, por ejemplo, de guardar silencio, de saber escuchar… yo puedo dar una clase. Pero lo que a lo mejor puedo estar luchando en media hora, en diez minutos lo hago con la atención que ya capté (Docente 8).

Se trabajó harto sobre cómo resolver los conflictos, y hoy en día los chicos tienen la confianza, tienen el tema de venir acá a sentarse, tomarse un tecito conmigo, conversar un rato si es que tienen alguna inquietud o algo. (...) ha sido beneficioso (Inspector 1).

Un estudiante, también involucrado en un conflicto, refiere ante esto que “el liceo es como bien… te comprende, te habla” (Estudiante 2). De todo ello se rescata la percepción de que el estudiante comienza a desarrollar independencia y autorregulación, apreciado por la comunidad educativa como un ideal de formación y como una práctica desarrollada dentro de la misma escuela.

La autorregulación desemboca en la prevención y resolución de conflictos, y se pudo notar entonces que los estudiantes aprenden a regular su propio comportamiento a través del deseo de mantener una hoja de vida intachable para continuar en la carrera ofrecida por la escuela, lo que en muchos casos se logra. Tal como lo señalan los entrevistados:

Nuestros estudiantes que, por ejemplo, egresan del establecimiento (...) son sobre el 90 % los que son del mundo técnico profesional, quedan contratados en el mundo laboral a muy corto plazo. Nosotros hacemos seguimiento de dos años, y en este seguimiento (...) por lo general se mantienen con un buen comportamiento (Docente 9).

Los propios estudiantes afirman que "por eso es lo mejor hablar… para que cambien, porque no va a ser bueno que crezca siendo así, sin saber por qué hacen lo que hacen” (Estudiante 3). Esto corrobora que los abordajes formativos generan una mirada reflexiva de la propia acción. Cuando ello ocurre, el profesorado tiende a reconocer y valorar al estudiando, y se desarrolla una cultura de reconocimiento, la cual se da de múltiples formas, no solo en instancias formales como premiaciones, sino también asociado a valorar las conductas esperadas:

Estoy siempre reconociendo... Las anotaciones, por ejemplo, cuando hago inglés, los niños aman las décimas. Entonces, de repente el niño ni siquiera trabajó, pero tuvo un comportamiento intachable dentro de mi sala de clases, que para mí es super importante. "¿Sabes qué? Te voy a dar dos décimas porque hoy día tu comportamiento fue ideal" (Docente 10).

Todo esto se ha ido dando en un marco de condiciones que favorecen el abordaje formativo, ya que existe un compromiso de la comunidad educativa consigo misma, de manera que los estudiantes comprendan las oportunidades que tienen en ella y entiendan que los abordajes formativos son para su beneficio. Los distintos funcionarios del establecimiento están coordinados y hacen un trabajo conjunto e interdisciplinar para concretarlo:

Por ejemplo, cuando en una situación puntual, conflictiva, con algún estudiante, tratamos de participar de la citación del apoderado de manera conjunta para poder abordarlo, el profesor acompañante, el profesor de la asignatura que podría estar teniendo un problema y quizás algún educador PIE o inspector, etc. Entonces todos vamos remando por el mismo lado (Docente 11).

Este es el norte que fija el establecimiento como base de la educación que imparten, de manera que se logre entender al estudiante como protagonista de su aprendizaje apuntando cada acción al desarrollo integral de este. Se comprende así que el “escuchar el malestar de los chiquillos y también desde lo académico decirles ‘Ya, pero dame argumentos’, para no se queden solamente en lo visceral, en el conflicto, veamos, conversémoslo” (Docente 12). No solo se contiene, sino que se incentiva a llegar a soluciones y establecer un punto de vista sobre la diversidad de posiciones que sostiene la situación de conflicto.

El establecimiento está en constante revisión de sus prácticas e implementando nuevos cambios, lo que favorece lo formativo: “van surgiendo nuevas estrategias para lograr este propósito que se van conversando como equipo, que se plantean con la directora, con los coordinadores académicos” (Asistente de educación 1). Esto desemboca en la necesidad de una formación de hábitos dirigida hacia los funcionarios de la institución, ya que estos mismos señalan que, en ocasiones, llegan trabajadores nuevos al establecimiento que no están acostumbrados a proceder formativamente. Respecto a ello, una funcionaria remarca que “Ya lo normalicé. Ya lo tenemos nosotros instaurado como institución. Quizás los profes nuevos les cuesta un poquito más hacerlo parte de ellos, esto de lo formativo” (Docente 13). Este enfoque ha permitido una buena recepción de los estudiantes:

Ha sido un tránsito difícil, los niños no están acostumbrados a que hablemos, a que le preguntemos su punto de vista, a salir un poquito de las clases expositivas. Tienes que hablar un poco de ti, abrirte un poquito, compartir con tus pares, es todo un cambio de cabeza” (Encargado de convivencia 1).

Producciones colectivas: Compartiendo los fundamentos de lo formativo en la gestión de conflictos

El carácter dialógico de las entrevistas grupales (Piza Burgos et al., 2019) permitió hablar no sólo de las prácticas utilizadas, sino que llegó a una profundidad mayor y se pudo hacer una reflexión sobre ellas desde los efectos y los fundamentos de las prácticas utilizadas.

A nosotros nos dieron la libertad, y tampoco es una oda al liceo, pero nos decían que si de repente no puedes dar la clase porque un alumno te dijo “no estoy bien”, te centras en eso. Entonces eso generó un quiebre, porque de una forma tan metódica de trabajar, aun cuando el afán siempre ha sido el desarrollo del estudiante, obviamente teníamos los factores de (la importancia de) el resultado (en pruebas nacionales estandarizadas) (Grupo 1, Sesión 1 Taller de análisis participativo, docentes).

El docente se refiere a lo que se les pide sobre resultados académicos y cómo poder balancearlo con la importancia del elemento socioemocional y el cuidado de los estudiantes. En este sentido, el profesor reflexiona sobre mantener control total de los alumnos, ciertas discrepancias: “Yo voy a entrar a mi clase, si el niño necesita apoyo lo voy a apoyar, (brindar) ayuda, no sé, lo que necesite” (Grupo 1, Sesión 1 Taller de análisis participativo, docentes) refiriéndose a que siempre se da énfasis a las necesidades del estudiantado.

La posibilidad de ejecutar talleres con estudiantes, docentes y directivos permitió generar una instancia casi evaluativa sobre la temática de gestión del conflicto en la escuela. En el taller del equipo de gestión se dialogó sobre el origen, transición y fundamentos sobre un modelo formativo; mientras que en el taller participativo se abordó la percepción de los estudiantes sobre la gestión del conflicto.

Me tocó ir a una competencia con los chiquillos y es bien bonito que el más seco apoyaba al que le costaba más, y ahí había una interacción bien bonita, la verdad. De hecho, después nos hicimos cercanos el grupito que fuimos y se crean esos lazos, al final son detalles, pero yo creo que eso llega a un resultado como lo que estamos viviendo ahora en el colegio (Grupo 1, Sesión 1 Taller de análisis participativo, docentes).

Cuando se les consulta a los estudiantes sobre su espacio seguro, ellos destacan el rol importante de la sala de convivencia escolar: “convivencia escolar, porque si uno tiene un problema es fácil ir allá y uno se siente escuchado” (Grupo 5, Sesión 2, Taller de estudiantes).

Con respecto a los fundamentos de las prácticas de gestión del conflicto, el equipo docente releva la importancia de la participación del estudiante en torno a su vida escolar y los efectos negativos que puede traer una sanción percibida como arbitraria, por cuanto se quita la posibilidad de que el estudiante entienda las razones de la sanción o aprenda de su error. Esta situación arrastra efectos negativos para los estudiantes, por ejemplo:

Si un profesor tiene estas prácticas (refiriéndose a las punitivas) con los chicos en su clase ¿qué va a pasar?, el niño se va a sentir agobiado, por supuesto. Va a haber desmotivación dentro de la asignatura. Va a haber una baja en las calificaciones y el niño se va a ir ahogando (Grupo 1, Sesión 1, Taller de análisis participativo, docentes).

La situación de ahogo es una buena metáfora para escenificar el procesamiento de los conflictos al interior de las instituciones en el marco de una acción punitiva arbitraria. Esta metáfora no solo muestra cómo no se presta oído a la argumentación y posición del estudiantado, sino también las implicancias de “ahogarse” y que, a juicio de la docente, conlleva dificultades para el desarrollo personal, el aprendizaje de los conflictos para evitar su reincidencia y, en última instancia, el enganche al proceso educativo.

Documentos y normativas que favorecen las prácticas de disciplina formativa

Los contenidos de los reglamentos del colegio son coherentes con el resto de resultados obtenidos en la investigación en cuanto a las situaciones que ameritan las medidas punitivas y formativas. Según los participantes y lo indicado en los manuales de la institución, los conflictos son entendidos como un continuo de gradualidades. Uno de los documentos institucionales le da contenido a lo que se entiende por conflicto, refiriéndose a este como una acción u omisión intencional, la cual puede ser realizada de una multiplicidad de formas y que produce menoscabo considerable en la integridad física o psicológica de alguien; también le da un componente más allá de lo individual al señalar que un conflicto puede crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.

Los documentos institucionales también se refieren a la práctica formativa del reconocimiento, se indica que esta incluye felicitaciones verbales, anotaciones positivas, reconocimiento en actos internos y comunicación escrita al apoderado, lo que refuerza la práctica transversal sin limitarse a las instancias formales de premiación. Para ello, es necesaria la función del encargado de convivencia de trabajar preventivamente sobre el acoso escolar, en conjunto con el profesor jefe, los profesores de asignatura y el equipo psicosocial, tal como señalan los documentos del establecimiento, en los cuales se destaca el trabajo colaborativo y el carácter preventivo/formativo en la resolución del conflicto, y las estrategias de apoyo y reparación en caso de ser necesarias.

Esto se condice con lo señalado por docentes y estudiantes en las entrevistas individuales, en torno a que se busca llegar al origen de la acción no deseada para su posterior reflexión, siempre con foco en la resolución dialógica del conflicto.

Lo formativo en la observación de la interacción cotidiana

En cuanto a las observaciones realizadas en los distintos espacios, estas sirvieron para percibir la convivencia ya no en un sentido correctivo, sino que como se dan las interacciones y las relaciones en el marco de un establecimiento que prefiere lo formativo antes que lo punitivo.

Una práctica formativa en torno a la cual se conversó mucho en los espacios de consejos de disciplina fue la del reconocimiento, por ejemplo, la psicóloga de convivencia escolar puso énfasis en felicitar lo bueno (Pereira, comunicación personal, 6 de octubre de 2022) y una profesora mencionó que en una clase solo puso anotaciones positivas para los que se portaron bien, sin colocar anotaciones negativas (Pereira, comunicación personal, 3 de octubre de 2022).

Por otra parte, las observaciones realizadas en los consejos disciplinarios constatan que “ante el problema entre estudiantes, un profesor hace saber al estudiante cuál es su anotación, qué es lo que provocó el problema y analiza la actitud del estudiante frente al hecho, invitándolo explícitamente a reflexionar sobre sus actos” (Poblete, comunicación personal, 5 de octubre de 2022). Esto podría ser un primer paso a que el propio estudiante pueda verse involucrado en la situación conflictiva y analizar en primera persona la falta cometida y la posibilidad de asumir su responsabilidad en la reparación. En esta misma línea, en un consejo el encargado de convivencia menciona que “las fotos de los alumnos con anotaciones están para que se pueda reconocer al alumno y poder ayudarlo sabiendo quién es, no para identificarlo como ‘el alumno que se porta mal y que hay que anotar más’” (Poblete, comunicación personal, 3 de octubre de 2022).

Discusión

Esta investigación ofrece una alternativa novedosa en cuanto a modelo educativo al presentar la institucionalización de las prácticas formativas y la mixtura con lo sancionatorio y dialógico. Esto es relevante no solo por el reconocimiento de los aprendizajes de las escuelas sobre una disciplina formativa (Ortiz-Mallegas et al., 2023), sino porque en Chile se presenta una tendencia a la acción de disciplina punitiva y la separación de los estudiantes para resolver los conflictos escolares (López et al., 2020; López et al., 2023; Retamal, 2019). Al contrario, estos resultados evidencian las posibilidades que se comienzan a sostener en términos de autonomía estudiantil cuando se abrazan y acogen abordajes formativos de los conflictos escolares.

De la misma forma, este estudio muestra cómo las anotaciones negativas -que podrían ser consideradas una acción punitiva- pueden no serlo cuando se configuran desde un marco que define lo formativo, que describe los hechos y las medidas que fueron dialogadas e informadas al estudiante. En este sentido, si una anotación negativa va acompaña de enseñarle al estudiante los hechos que cometió y se le insta a una reflexión sobre su acción, viendo opciones de cómo reparar el problema, tenemos que el componente de lo formativo puede aparecer incluso en una anotación negativa de índole punitivo. La intención de formar al estudiante en torno a la reparación de una conducta no deseada, en vez de limitarse a la anotación tradicional sin retroalimentación alguna, sostiene una práctica educativa que valora los puntos de vista distintos sobre los hechos, reconociéndolos como propios de la gestión de los conflictos escolares.

En este sentido, la convivencia escolar no es en sí misma algo positivo o negativo, sino que es la forma de relacionarse de los actores educativos y las oportunidades que ello permite para resolver los conflictos. Es necesario, entonces, trabajar en la convivencia de modo que pueda ser óptima, donde pueden surgir conflictos, pero con menores consecuencias al abordarse de mejor manera, siendo la violencia un fenómeno casi inexistente, pero igualmente tratable (Baumgarten et al., 2022).

En este marco, un abordaje complejo de la convivencia implica prevenir el conflicto y trabajar el conflicto a través del involucramiento de la agencia del estudiante como uno capaz de restaurar las relaciones que construye (Estrevel & Ruiz, 2010). Esto implicaría no solo abordar correctamente los conflictos, sino también una convivencia desde en un sentido amplio para formar a los estudiantes, que promueva marcos complejos para su comprensión y gestión (Fierro, 2013). Estos marcos se asociarían a la autonomía de los estudiantes y su agencia en el espacio escolar (Potter et al., 2022), lo que es coherente con otras investigaciones que muestran que el involucramiento de los estudiantes en procesos de gestión de la convivencia escolar es un elemento clave para mejorarla (Ávalos & Berger, 2021; Villalobos et al., 2017).

Ahora bien, es complejo sostener una comparación desde la igualdad de condiciones con otros establecimientos educativos municipales, debido a que la escuela estudiada presenta características poco comunes, asociadas a una alianza público-privada que sostiene la formación docente y la innovación en la gestión. En este marco, esta alianza permite la existencia de redes inter-escuelas e incluso internacionales que permiten pasantías en el extranjero para sus profesionales, y que la propia institución marca como el inicio de su camino para complejizar las acciones desarrolladas y gestionar de un mundo preventivos de los conflictos escolares.

A pesar de ello, conviene mencionar que los recursos que se inyectan a la institución van dirigidos exclusivamente al fortalecimiento del área Técnico Profesional, lo que beneficia a una fracción minoritaria de estudiantes. Esto podría generar espacios de exclusión sobre los estudiantes que no entran a esta modalidad y que merecen recibir el mismo trato que reciben los estudiantes que acceden a un técnico profesional y, particularmente, al técnico profesional del sector minero. De esta forma, el establecimiento aún requiere seguir trabajando para lograr promover trayectorias diversas (Bolívar, 2005) y una experiencia de justicia en el marco de lo que se construye en la escuela (García, 2018).

Se vuelve necesario continuar investigando sobre estos abordajes para seguir nutriendo la literatura actual con métodos que los colegios puedan adoptar, por ejemplo, desde una investigación-acción que logre aunar ideas sobre estrategias y acciones formativas de la comunidad escolar (incluyendo estudiantes y apoderados), no solo para hacer frente a la conflictividad, sino para avanzar hacia una convivencia más sana y una escuela más democrática.

Finalmente, conviene precisar algunas limitaciones asociadas a la investigación. Este estudio se trata en parte de una buena práctica, ya que se desarrolla en un contexto que ha avanzado en la disminución de prácticas de disciplina punitiva; más la acción formativa no ocurre en ausencia de la acción punitiva, esta experiencia demuestra cómo conviven lo punitivo y lo formativo, le quita gravedad a las consecuencias de lo primero al entenderlo como necesario para la convivencia. De ahí, que si bien, el muestreo invita hacia la identificación de un contexto de éxito, es conveniente problematizar el supuesto que limita, pero guía la identificación de contextos escolares, que las prácticas formativas ocurren en ausencia de la disciplina punitiva, por lo que para futuras investigaciones se recomienda incluir centros educativos con mayores desafíos en materia de convivencia, relacionados por ejemplo a prácticas punitivas más altas. Esta comparación permitiría un análisis más profundo de las estrategias implementadas y sus resultados, así como de la naturaleza de los conflictos escolares. Cabe recordar los aportes de instituciones privadas y oportunidades laborales poco usuales que se encuentran en el establecimiento, lo cual son insumos para considerar el caso como muy particular e incluso una limitación de la propia selección del caso.

Conclusión

Los resultados de la investigación muestran que existe una apreciación positiva de los abordajes formativos en la gestión de los conflictos escolares. Lo formativo estaría relacionado con el diálogo, con la comprensión de la experiencia del estudiante y el reconocimiento de sus acciones y puntos de vista en una situación de discrepancia y diferencia. Para conseguirlo, la escuela fomenta la realización de instancias entre departamentos que permitan planificar y crear aulas diversas, así como analizar y retroalimentar lo que se va haciendo. En este sentido, un marco formativo reconoce la necesidad e importancia de lo punitivo, siempre y cuando la implementación de este tipo de medidas no sea de forma arbitraria y violenta, siendo una gradiente que parten en lo formativo y terminan en lo punitivo (Ortiz-Mallegas et al., 2023).