Introducción:

Uruguay presenta un perfil epidemiológico mixto en relación al cáncer. Aunque las tasas de incidencia están alineadas con los valores promedio observados en países con muy alto índice de desarrollo humano, ciertos tipos de cáncer, como el de cuello uterino en mujeres y los de estómago y esófago en hombres, aún tienen una presencia significativa. Excluyendo el cáncer de piel no melanoma, los cuatro tipos de tumores malignos más frecuentes en nuestro país son: cáncer de mama, próstata, colorrectal y pulmonar, lo que coincide con los patrones observados en países desarrollados 1. En el departamento de Rivera, la incidencia de hombres con cáncer en el periodo 2016-2020 fue de 223 casos, siendo la próstata la localización más frecuente 2. En las mujeres, durante el mismo periodo de observaron 184 casos, con mayor prevalencia de cáncer de mama 3. Con respecto a mortalidad, en ese periodo se evidenciaron 139 casos en hombres (el más prevalente fue el cáncer de pulmón) (4 y 111 mujeres (la mayoría con cáncer de mama)5.

La evaluación de la calidad de la atención médica ha cobrado gran importancia en los últimos años, ya que el análisis de los indicadores de calidad proporciona información objetiva y precisa sobre los procesos seleccionados, revelando tanto las fortalezas como las áreas de mejora en la asistencia. Esto permite planificar los cambios necesarios para su optimización. Surge, por tanto, la necesidad de identificar a los pacientes en los que el intervalo entre el diagnóstico de cáncer y el inicio del tratamiento oncológico es prolongado, con el objetivo de intervenir oportunamente y reducir ese tiempo, lo que contribuirá a mejorar la calidad de la atención brindada. Existe evidencia de que la atención puntual está asociada con mejores resultados oncológicos, por lo que garantizar que se brinde con diligencia es una prioridad tanto para el equipo médico como para los pacientes6-8.

Varios estudios demuestran que algunos factores sociodemográficos pueden influir en el retraso del inicio del tratamiento9,10. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno no solo mejoran el pronóstico, sino que también aumentan la supervivencia del paciente oncológico, proporcionando una mayor ventana terapéutica11,12.

El trabajo en equipo interdisciplinario permite una visión integral de los aspectos biopsicosociales de los pacientes, optimiza los recursos y ajusta las decisiones terapéuticas, generando un impacto positivo en la atención. Los Centros Docentes Asociados promueven el aprendizaje continuo, estandarizando la formación académica y apoyando a sus miembros en el proceso educativo-asistencia.

Objetivo principal:

Describir y analizar el perfil clínico-epidemiológico de los pacientes asistidos en el Sanatorio COMERI, Rivera, durante el período 2015-2022.

Objetivos secundarios:

Identificar la exposición a factores de riesgo asociados con el desarrollo de diferentes tipos de tumores.

Evaluar la frecuencia con la que se realizan estudios de tamizaje en los pacientes atendidos.

Analizar el intervalo de tiempo entre el diagnóstico de cáncer y el inicio del tratamiento oncológico.

Determinar la cantidad de pacientes presentados en el Comité de Tumores y referidos a la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP).

Materiales y métodos:

Se realizó un estudio descriptivo, unicéntrico, observacional y retrospectivo. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes atendidos en el Sanatorio Cooperativa Médica de Rivera (COMERI) de Rivera, Uruguay. COMERI es una institución privada de salud, fundada en 1983, ubicada en la ciudad de Rivera, con una red de centros asistenciales en varias localidades del departamento, incluyendo Tranqueras y Minas de Corrales. Actualmente, sirve a aproximadamente 22,000 afiliados. Desde su inauguración, COMERI ha contado con una policlínica de oncología y, en 2017, inauguró un renovado Hospital de Día. La institución está organizada dentro del sub-sector privado y se caracteriza por un equipo multidisciplinario que incluye oncólogos, cirujanos, paliativistas, anatomopatólogos, entre otros, y cuenta con un Comité de Tumores para discusiones clínicas multidisciplinarias.

Se incluyeron pacientes asistidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2022, con diagnóstico confirmado por anatomía patológica (AP) que aceptaron participar en el estudio.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante una revisión detallada de las historias clínicas. Se obtuvieron datos demográficos (sexo, edad, estado civil, ocupación, nivel educativo) y clínicos (comorbilidades, manifestaciones clínicas y estadificación según el sistema TNM 8ª edición 13). También se recopilaron datos sobre factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, como el tabaquismo y el consumo de alcohol. En cuanto a los estudios de tamizaje, se evaluaron de acuerdo con las recomendaciones de las guías nacionales de tamizaje: mamografías bienales para mujeres entre 50 y 69 años 14, tamizaje con prueba de sangre oculta en heces para personas entre 50 y 74 años cada dos años 15, y citología vaginal (PAP) cada tres años en mujeres de 21 a 69 años16. Además, se analizaron los tratamientos realizados, incluyendo cirugía y/o tratamiento sistémico, y se registró la intención del tratamiento (adyuvante, neoadyuvante, paliativo). Se investigó la discusión de los casos en el Comité de Tumores y el contacto con la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) en pacientes sin posibilidades de tratamiento curativo. Asimismo, se examinó el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento oncológico.

Cabe señalar que los resultados se expresan en términos porcentuales y no en tasas, debido a la carencia de un denominador fiable para calcular las tasas exactas.

Para el análisis de los datos, se utilizaron medidas descriptivas adecuadas. Las variables cualitativas se expresaron en frecuencias absolutas y relativas, mientras que las variables cuantitativas se resumieron utilizando mediana y rango intercuartil para la edad y otros datos con distribución no normal. El tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento oncológico se expresó en porcentajes. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS versión 20 (IBM Corp., Armonk, NY, USA)

Aspectos éticos

Este estudio se adhiere a las normas éticas internacionales para investigaciones biomédicas, incluyendo las Normas del MERCOSUR sobre regulación de estudios clínicos y la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, conforme a su última enmienda de octubre de 2013. Además, cumple con la ley de protección de datos aplicable en Uruguay. Se garantizó el anonimato de los pacientes en el análisis estadístico. El consentimiento informado se obtuvo telefónicamente, asegurando que cada paciente comprenda plenamente el estudio y consienta voluntariamente su participación. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela.

Resultados

Se invitó a 298 pacientes, de los cuales 254 aceptaron participar y contaban con diagnóstico confirmado por AP. Se excluyeron 14 pacientes por no tener AP confirmado y 30 por no aceptar participar. Así, el análisis final incluyó a 254 pacientes, de los cuales el 51% (130) eran mujeres. La mediana de edad fue de 63 años (rango 20-92 años) y para los hombres fue 66 años (rango 31-91 años). La distribución del número de casos por año de diagnóstico, desglosado por sexo se muestra en la tabla 1.

Tabla 1: Distribución del número de casos por año según sexo

| Año del diagnóstico | Sexo femenino | Sexo masculino | Total |

| 2015 | 16 | 19 | 35 |

| 2016 | 14 | 12 | 26 |

| 2017 | 17 | 19 | 36 |

| 2018 | 17 | 22 | 39 |

| 2019 | 25 | 21 | 46 |

| 2020 | 13 | 12 | 25 |

| 2021 | 17 | 12 | 29 |

| 2022 | 10 | 8 | 18 |

De los antecedentes personales patológicos (APP), 23.5% (60 pacientes) tenían HTA, 23% (58) eran fumadores, 16% (40) consumían alcohol, 23% (61) presentaban cardiopatías; y 20% (8) endocrinopatías. Solo 1.2% (3 pacientes) tenían AP de sobrepeso u obesidad registrada y 1% (2) eran sedentarios.

Con respecto al nivel educacional, 24% (61 pacientes) habían cursado únicamente primaria, 38% (97) educación secundaria, 32% (81) educación terciaria.

En lo que respecta al estado civil, el 50% estaba casado (128 pacientes), 12% solteros (30), 12% vivía en unión libre (30), 11% estaba divorciado (28) y 14% era viudo (36). Con relación a su actividad laboral, 33% son empleados (84), 40% son pasivos (102), 8% amas de casa (21), 15% trabajadores independientes (39) y 3% desocupados (8).

Según la escala de puntaje del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), se encontraron 46% con performance estatus (PS) ECOG 0 (118 pacientes), 7% con PS ECOG 1 (19), 2% con PS ECOG 2 (6 pacientes), 1% con PS ECOG 3 (3) y 42% sin datos (108).

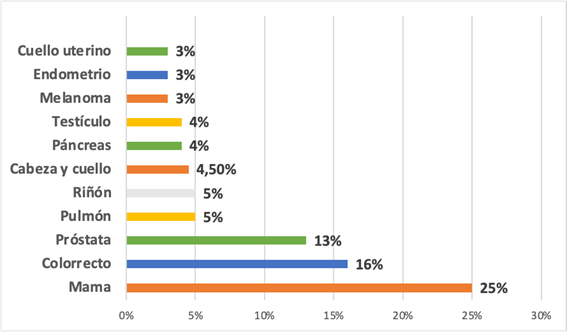

Específicamente sobre los sitios del tumor primario, los tres tumores más frecuentes para ambos sexos reunidos fueron mama (25%, 64 pacientes), colorrecto (16%,41) y próstata (13%, 34). Fig.1.

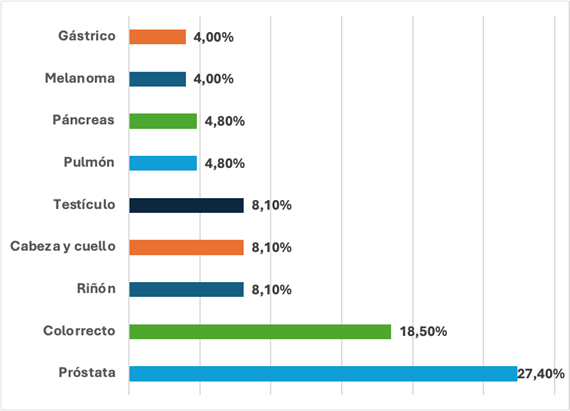

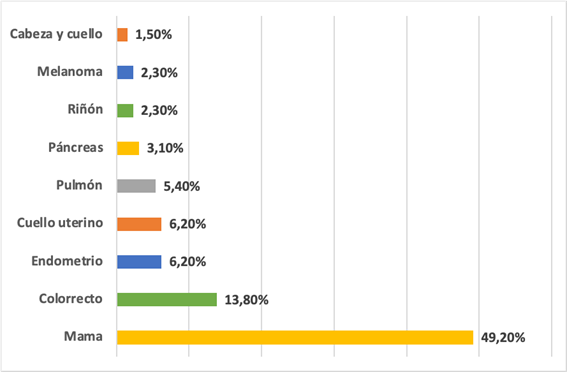

En cuanto al sexo masculino, los diagnósticos más frecuentes fueron: próstata (27.4%, 34 pacientes) y colo-recto (18.5%, 23 pacientes). Para el sexo femenino, los más frecuentes fueron: mama (49.2%, 64 pacientes) y colo-recto (13.8%, 18 pacientes) (figura 2 y 3).

De los pacientes con cáncer precoz (EI-III), el 16% (42) permanecieron en control exclusivo luego de haber recibido tratamiento quirúrgico, el 6% (16) recibieron tratamiento neoadyuvante, el 42% (106) tratamiento adyuvante y el 22% (56) tratamiento radical. De los pacientes EIV, el 12% (30) recibieron tratamiento oncoespecifico y el 2% (4) tratamiento sintomático paliativo. De la totalidad de pacientes a los que se les indicó tratamiento oncoespecifico, el 97% finalmente lo recibió.

Respecto al tiempo transcurrido entre el diagnóstico (definido como la fecha de biopsia o punción) y el inicio del primer tratamiento oncológico, el 70% de los pacientes comenzó el tratamiento dentro de los primeros 2 meses y el restante 30% antes de cumplir los 3 meses. El 20% de los pacientes fue discutido en el Comité de Tumores. En todos los pacientes que recibieron quimioterapia (QT), se registraron peso, talla y superficie corporal en sus historias clínicas.

Todos los pacientes con enfermedades diseminadas fueron encaminados a seguimiento en conjunto con UCP.

Cáncer de mama

Se diagnosticaron 64 mujeres con una mediana de edad fue 56 años (rango 43-92 años). El 86% (55) eran postmenopáusicas y el resto premenopáusicas. Los APP más comunes fueron: HTA (30%) y tabaquismo (18%). Solo el 3% de las pacientes (2) tenía registrado el dato de sobrepeso u obesidad y otro 3% (2 pacientes) la presencia de sedentarismo (todas eran posmenopáusicas). De 30 pacientes incluidas de entre 50 y 69 años, la mitad realizan tamizaje bienal con mamografía.

La distribución por estadio fue la siguiente: EI 33% (21) pacientes; EII 40% (26); EIII 19% (12); y EIV 8% (5). Con respecto al perfil biológico: 72% (46) tuvieron tumores con receptores hormonales (RRHH) positivos, 12.5% (8) tuvieron tumores con expresión tumoral del receptor del factor de crecimiento epidérmico-2 (HER2) y los restantes 15.5% (10 tumores) fueron clasificados como triple negativo. En todos los informes anatomopatológicos (AP) fueron consignados los factores pronósticos: tipo histológico, grado de diferenciación, receptores hormonales, HER 2.

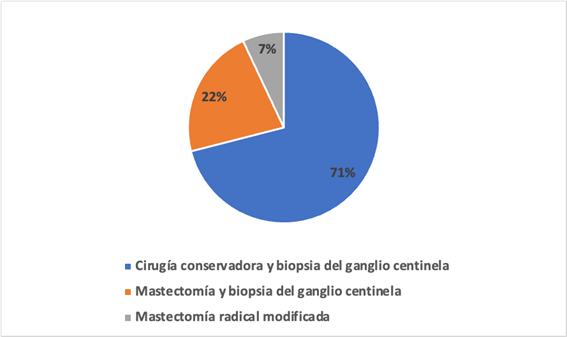

Las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama precoz (EI-III) recibieron tratamiento quirúrgico según se muestra en la figura 4.

En lo que se refiere al tratamiento sistémico de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama precoz, el 57% (34 pacientes) recibieron QT neoadyuvante y/o adyuvante, todas las pacientes con tumores con RRHH positivos recibieron hormonoterapia (HT) y todas las pacientes con tumores HER2 positivos ≥ 1 cm y/o axila positiva (5%, 3 pacientes) recibieron tratamiento con QT+ trastuzumab adyuvante. En lo que concierne al tratamiento radiante, el 91% lo recibió y completó (54 pacientes).

Cáncer de próstata

Se diagnosticaron 34 casos de cáncer de próstata, con una mediana de edad de 71 años (rango 55-90 años). La distribución por estadio fue la siguiente: EI 23% (8) pacientes; EII 68% (23); EIII 3% (1); y EIV 6% (2). El tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento inicial, fue de 2 meses en 60% de la población y 3 meses en el restante. Contaban con diagnóstico anatomopatológico, que confirmaba adenocarcinoma de próstata en la totalidad de participantes.

El 18% (6 pacientes) fueron tratados con vigilancia activa. A 2 individuos portadores de enfermedad localizada se les planteó RT exclusiva y a 24 de ellos HT+RT concurrente y adyuvante. El 73% de los pacientes cumplió con el tratamiento de forma completa.

Cáncer de colon recto

Se diagnosticaron 41 casos de cáncer colorrectal. De estos, 22 hombres y 19 mujeres, la mediana de edad global fue de 64 años (rango 49-91 años). La mediana de edad para las mujeres fue de 71 años (rango 58-91) y para los hombres de 64 años (rango 49-86).

La distribución por estadio fue la siguiente: EI 12% (5 pacientes), EII 44% (18); EIII 34% (14); y EIV 10% (4). Se contó con el diagnóstico anatomopatológico en todos los casos. De los 41 pacientes diagnosticados de cáncer de colon, 34 tenían entre 50 y 74 años y de estos 5 realizaban el estudio de sangre oculta en materia fecal cada 2 años (15%). El tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento inicial, fue de 2 meses en 78% de la población y 3 meses en el restante.

La indicación de tratamiento adyuvante con quimioterapia varió según el estadio y la presencia de factores de riesgo para la recaída. Los pacientes EI y II sin factores de riesgo para recaída permanecieron en controles periódicos. Los pacientes con estadio II y factores de riesgo y aquellos EIII recibieron quimioterapia adyuvante en base a fluoropirimidinas y oxaliplatino. En este contexto, se subraya que la quimioterapia con fluoropirimidinas y oxaliplatino es un enfoque estándar para el tratamiento adyuvante en estadios II que presentan factores de riesgo y III del cáncer colorrectal.

Se realizaron determinaciones de mutaciones en RAS (todos los pacientes presentaron mutación) y de inestabilidad microsatelital (ninguno mostró inestabilidad) en los cuatro pacientes con enfermedad diseminada. Todos fueron tratados con quimioterapia, siguiendo las recomendaciones nacionales: tres de ellos con combinación de fluoropirimidinas y bevacizumab, y uno con quimioterapia monodroga debido a su estado general deteriorado.

Cáncer de pulmón

Se diagnosticaron 13 casos de cáncer de pulmón, con una mediana de edad de 61 años (rango 46-77 años). Se diagnosticaron 8 hombres con mediana de edad al diagnóstico de 65 años (rango 62-69 años) y 5 mujeres con mediana de edad al diagnóstico de 58 años (rango 46-77 años). De ellos, 9 eran tabaquistas o extabaquistas, y los restantes fueron tabaquistas pasivos. El tiempo entre el diagnóstico y el primer tratamiento fue de 2 meses en el 65% de la población y 3 meses en el restante.

Cáncer de cuello uterino

Se diagnosticaron 8 casos de cáncer de cuello uterino, con una mediana de edad al diagnóstico de 54 años (rango 29-78 años). Los APP más frecuentes en este subgrupo fueron: tabaquismo (25%, 2 pacientes) y sedentarismo (12.5%,1). Solo el 25% (2) dentro del rango de edad para tamizaje (hasta 69 años) había realizado PAP. Todos se trataban de carcinomas escamosos. Una paciente se presentó en estadio IB y recibió cirugía exclusiva. Seis pacientes tenían E II o III, recibiendo tratamiento en base a RT y cisplatino concurrente. Una última paciente debutó con enfermedad avanzada y recibió tratamiento con QT. El tiempo entre el diagnóstico y el primer tratamiento fue de 2 meses para 5 de las pacientes y 3 meses para las restante.

Discusión

Los estudios epidemiológicos locales en oncología son fundamentales para comprender las necesidades específicas de cada región y optimizar la planificación de recursos. En Uruguay, hay pocos estudios que investiguen las características demográficas y clínicas de los pacientes oncológicos en el interior del país. Este estudio, realizado en el Sanatorio COMERI de Rivera, aborda esta necesidad, proporcionando una visión integral del perfil epidemiológico y de tratamiento en pacientes del interior del país durante el período 2015-2022.

En este estudio, se obtuvo información de pacientes con un amplio rango de edades, observándose una mayor proporción de mujeres. El envejecimiento de la población es un factor de riesgo no modificable en oncología, ya que el cáncer es una enfermedad que suele desarrollarse a lo largo de un extenso periodo. La edad avanzada incrementa tanto el riesgo de desarrollar como de fallecer por cáncer debido a la acumulación de mutaciones y a la mayor exposición a factores de riesgo a lo largo de la vida. Consistentemente, en este análisis, la mayoría de los pacientes tenía más de 60 años, reflejando el impacto de la edad en la incidencia oncológica1.

Según datos nacionales, la prevalencia de tabaquismo en personas mayores de 14 años ha mostrado una disminución, pasando del 25% en 2009 al 22% en 2019, lo que incluye tanto fumadores diarios como ocasionales17. En nuestro estudio, el 23% de los participantes eran fumadores, un porcentaje que se alinea con la prevalencia observada en la capital, aunque investigaciones previas indican que el tabaquismo suele ser más frecuente en esta región comparado con el interior18,19.

Este estudio resalta el alto porcentaje de individuos diagnosticados con HTA, una de las comorbilidades más comunes en pacientes con cáncer a nivel mundial. En Uruguay, la prevalencia es de aproximadamente 3 de cada 10 personas20.

La elevada prevalencia de factores de riesgo modificables, como el tabaquismo y la HTA, subraya la necesidad de implementar intervenciones efectivas en salud pública para promover estilos de vida saludables y reducir estos riesgos en la población general y oncológica.

Se estima que hasta el 40% de los casos de cáncer son prevenibles mediante cambios en el estilo de vida y estudios han demostrado que la adopción de hábitos saludables y cambios en la conducta de los sobrevivientes de cáncer están asociados con una mayor supervivencia21. Sin embargo, en gran parte de las historias clínicas revisadas no se documentaron datos como: índice de masa corporal (IMC), alimentación, consumo de alcohol ni sedentarismo. Resulta fundamental evaluar estos factores en las consultas de seguimiento para implementar intervenciones efectivas durante la etapa de control.

Entre los estándares del programa de certificación Quality Oncology Practice Initiative (QOPI) de la Sociedad Americana de Oncología, se incluye la confirmación anatomopatológica del diagnóstico, un criterio que se cumplió en el 100% de los pacientes en este estudio. Además, otro estándar de calidad es el registro en la historia clínica de peso, talla y superficie corporal para aquellos que reciben QT, un criterio que también se cumplió en todos los casos pertinentes. La escala de performance status del Eastern Cooperative Oncology Group, que evalúa la actividad y la situación funcional de los pacientes, es una herramienta práctica que permite una rápida identificación del estado general del paciente y ayuda en la toma de decisiones terapéuticas. Este aspecto también es un criterio de calidad en QOPI. Sin embargo, se observó que el 42% de las historias clínicas no incluían el performance estatus (PS), lo que limita la capacidad de evaluar adecuadamente el estado funcional del paciente. Esto podría explicarse porque en muchas de las historias clínicas donde faltaba este dato, se había planteado un control exclusivo 22. El tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento inicial fue de 2 meses en 78% de la población y 3 meses en el restante, otro estandard de calidad que se cumplió en esta población6,23,24.

En este estudio, los cánceres de mama y colorrectal fueron los más prevalentes, lo cual es coherente con los datos nacionales que posicionan estos tipos de cáncer entre los más frecuentes1,25. Sin embargo,los tumores de pulmón representaron solo el 5% de los casos, un porcentaje menor al esperado. Esta diferencia podría estar relacionada con que se trata de pacientes de asistencia privada, y es posible que en el ámbito público esta realidad sea distinta.

En relación con las tasas nacionales de incidencia de cáncer de pulmón, observamos que en hombres la tasa de incidencia en Rivera fue de 41.62 por 100,000 habitantes, ligeramente por debajo del promedio nacional de 44.72 26. En mujeres, la tasa fue de 9.29 por 100,000 habitantes, más baja que el promedio nacional de 15.1727. A pesar de que la tasa de incidencia de cáncer de pulmón en Rivera es más baja en comparación con las cifras nacionales, el porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón sigue siendo significativo. Este hallazgo subraya la importancia de mantener y fortalecer las estrategias de prevención, especialmente en lo que respecta al control del tabaquismo, factor clave en la prevención de este tipo de cáncer.

En lo referente al cáncer de mama, la mediana de edad fue de 56 años, algo inferior a la reportada a nivel nacional, que es 62.8 años25. El 73% de las pacientes (47 pacientes) fueron diagnosticadas en estadios I y II, lo cual es coherente con la reportado los datos nacionales, donde aproximadamente dos tercios de los casos de cáncer de mama corresponden a estadios tempranos (in situ, I, y II). Esto es relevante para la planificación y evaluación de las políticas de salud 1,28. En lo que respecta al perfil biológico, el porcentaje de tumores con receptores hormonales positivos (72%) es similar que el evidenciado a nivel nacional (70%)28. El porcentaje de tumores HER2 positivos (12.5%) es menor que el promedio nacional (20%)28, y similar al reportado en América Latina (13.3%)29. Además, la proporción de tumores triple negativos en nuestro estudio (15.5%) es superior al porcentaje reportado en el estudio nacional (10%) y similar a la reportada a nivel latinoamericano (16%)29.

Entre los indicadores de calidad en la atención de pacientes tratadas por cáncer de mama, se destaca la consignación factores pronósticos en todos los informes anatomopatológicos incluyendo el tipo histológico, grado de diferenciación, receptores hormonales y HER2. Además todas las pacientes que eran RRHH positivas accedieron a HT y aquellas con perfil HER2 positivo con tumores ≥ 1 cm y/o axila positiva recibieron tratamiento adyuvante con trastuzumab, lo cual también refleja la calidad de la atención30.

Las pacientes con adenopatías axilares positivas recibieron antraciclinas y taxanos, siempre que no existieran contraindicaciones, lo cual es estándar para estadios II y III. Sin embargo, el tratamiento neoadyuvante con quimioterapia más pembrolizumab en CM triple negativo en estadios II y III es ahora un estándar, aunque no estaba disponible en el periodo de inclusión de este estudio. Asimismo, en las pacientes con CM de alto riesgo, ganglios positivos, RE positivo y HER2 negativo, la indicación de abemaciclib adyuvante es ahora recomendada, pero no se aplicó durante el periodo de estudio31.

Es ampliamente conocido que las tasas de mortalidad por cáncer de mama han descendido en los últimos años, siendo uno de los factores el aumento de la detección temprana mediante el uso de mamografía de tamizaje. En el presente estudio, el 50% de las pacientes entre 50 y 69 años realizaron tamizaje bienal, conforme a las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica de Detección Temprana del Cáncer de Mama del Ministerio de Salud Pública13, vigentes en el período de estudio. A pesar de que esta tasa de tamizaje es relativamente baja la mayoría de las pacientes se diagnosticaron en estadios tempranos, lo cual sugiere una efectividad en la detección y un buen acceso a los servicios de salud.

El cáncer de próstata fue el más frecuente entre los hombres. La edad es el principal factor de riesgo en el cáncer de próstata, con la mayoría de los diagnósticos en mayores de 60 años1. En nuestra muestra, la mediana de edad fue de 71 años, consistente con estos datos epidemiológicos. Entre los pacientes portadores de cáncer de próstata, se puede evidenciar una problemática significativa relacionada con el acceso a la RT en esta zona del país. El 27% de los pacientes con enfermedad localizada que tenían indicación de tratamiento radiante no pudieron completarlo, siendo una de las causas mencionadas la distancia al equipo de RT más cercano, que se encuentra a 100 km de Rivera. En la literatura, se ha descrito la problemática correspondiente al acceso a la RT en diversos países por ejemplo, relacionado a los gastos en desplazamiento, alojamiento, comida, medicamento, traslado de acompañantes y distancia en si misma 32-34. Dada la alta incidencia de esta enfermedad se destaca la necesidad de mejorar el acceso al tratamiento con radioterapia, para asegurar que todos los pacientes reciban el tratamiento necesario independientemente de su ubicación geográfica.

La edad es un factor de riesgo no modificable para el cáncer de colon, diagnosticado en su mayoría en mayores de 50 años1. En nuestra población, la mediana de edad fue de 64 años. Comparando nuestros datos con los datos nacionales, observamos que en nuestra población hay una mayor proporción de pacientes diagnosticados en estadios I-II (56%) y una menor proporción en estadios avanzados III-IV (44%), en contraste con el panorama nacional1 donde más de la mitad de los casos se diagnostican en estadios avanzados.

Aunque encontramos menos tumores en estadios III-IV que lo observado a nivel nacional, sigue siendo un número elevado dado que el cáncer colorrectal es un tumor que se puede diagnosticar precozmente mediante tamizaje. De los 41 pacientes diagnosticados de cáncer de colon, 34 tenían entre 50 y 74 años y de estos, 5 realizaban el estudio de sangre oculta en materia fecal (15%), según lo recomendado por la Guía de Tamizaje del MSP15. Esto resalta la necesidad de promover activamente la importancia de la prevención y la detección temprana, educando a la población sobre los beneficios de estos estudios y facilitando su acceso.

La indicación de tratamiento adyuvante con quimioterapia varió según el estadio y la presencia de factores de riesgo para la recaída. Los pacientes EI y II sin factores de riesgo para recaída permanecieron en controles periódicos. Los pacientes con estadio II y factores de riesgo y aquellos EIII recibieron quimioterapia adyuvante en base a fluoropirimidinas y oxaliplatino, conforme a las guías nacionales 35 e internacionales 36.

Se realizaron determinaciones de mutaciones en RAS (todos los pacientes presentaron mutación) y de inestabilidad microsatelital (ninguno mostró inestabilidad) en los cuatro pacientes con enfermedad diseminada. Todos fueron tratados con quimioterapia, siguiendo las recomendaciones nacionales35 e internacionales36: tres de ellos con combinación de fluoropirimidinas y bevacizumab, y uno con quimioterapia monodroga debido a su estado general deteriorado.

La incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino han disminuido en el país gracias a los programas de detección temprana, más del 70% de los casos se diagnostican en estadios tempranos (I-II) (1. En contraste, en nuestra muestra solo el 50% de las pacientes se diagnosticaron en estadios I-II, reflejando la baja adhesión al PAP, realizada solo por el 25% de las candidatas, según las Guías de Tamizaje vigentes en el periodo en el que se realizo el estudio16. Esto subraya la necesidad de fomentar la prevención y facilitar el acceso a estos estudios. Se espera que la vacunación contra el HPV, incorporada en 2017, mejore estos resultados a largo plazo, y el futuro impacto del test de HPV podría ser relevante al establecerse como medida poblacional.

El trabajo interdisciplinario permite una visión integral y precisa en la atención oncológica, optimizando recursos. La creación de Comités de Tumores en Uruguay ha mejorado la coordinación entre especialistas, presentes en el 66,7% de los centros, con mayor frecuencia en el sector público (69%) que en el privado (45,2%)37. En nuestro estudio, solo el 20% de los casos fueron discutidos en estas reuniones, lo que subraya la necesidad de aumentar su frecuencia para abarcar más casos y mejorar la atención.

Todos los pacientes en estadio IV fueron contactados con la UCP, un indicador satisfactorio de asistencia38,39. A nivel nacional e internacional, los cuidados paliativos son esenciales para pacientes en estadios avanzados, donde las posibilidades de curación son bajas, atendiendo tanto el alivio de síntomas como las necesidades psicosociales de pacientes y familias. Dada la complejidad emocional, social y económica del cáncer, las UCP mejoran la calidad de vida desde el diagnóstico, facilitando una adaptación más eficiente. En Uruguay, desde 2019, la Ordenanza Ministerial Nº 1695/019 exige a los prestadores de salud implementar lineamientos de cuidados paliativos (40.

El estudio cumplió con su objetivo que era obtener una mirada general del perfil de los pacientes que se asisten en la CEDA nombrada. Como limitante del mismo, debemos mencionar las inherentes a un estudio retrospectivo y observacional. Además se incluyeron pacientes de un único centro, de asistencia privada; lo que puede no ser representativo de la población general, especialmente de la procedente del ámbito público.

Dentro de las fortalezas del estudio, corresponde destacar la inclusión de número significativos de pacientes lo que proporciona una base sólida para la evaluación y comparación de datos. Además todos los pacientes incluidos tenían un diagnóstico confirmado por anatomía patológica, asegurando la precisión y confiabilidad de los datos. Si bien los datos fueron recabados en forma retrospectiva, se utilizó una base de datos confiable y segura, como es la Historia Clínica Electrónica Oncológica (HCEO).

Conclusiones:

Este estudio proporciona una visión integral del perfil clínico y epidemiológico de los pacientes atendidos en el Sanatorio COMERI en Rivera, destacando la prevalencia de cáncer de mama, colorrectal y próstata, alineada con los datos nacionales. La mayoría de los pacientes fueron diagnosticados en estadios tempranos, y se cumplió con estándares de calidad en el tiempo de inicio de tratamiento en la mayoría de los casos. Sin embargo, se identificaron barreras en el acceso a la radioterapia y limitaciones en la frecuencia de los Comités de Tumores, lo que sugiere la necesidad de optimizar recursos y ampliar la accesibilidad en zonas alejadas. Como limitante, el estudio refleja la realidad de un centro privado, lo cual puede no representar completamente a la población general. La inclusión de un número significativo de pacientes con diagnóstico confirmado refuerza la confiabilidad de los datos obtenidos, aportando información útil para la planificación de recursos y estrategias de mejora en la atención oncológica en regiones del interior del país.