La deliberación es una combinación de un análisis riguroso de una o varias problemáticas junto con un proceso igualitario en el que los participantes tienen oportunidades adecuadas para hablar e involucrarse en una escucha atenta o en un diálogo que una las formas divergentes de hablar y saber (Burkhalter, 2002). También, consiste en una serie de discusiones moderadas entre personas con opiniones suficientemente diferentes para resolver de manera colectiva un problema común claramente identificado (Miklikowska et al., 2022) o para tomar una decisión (Levine, 2018).

En el campo de la psicología política, la teoría deliberativa postula que las discusiones colectivas mejorarían la comprensión y la consideración positiva hacia las personas con diferentes visiones del mundo por diversas vías: despolarización política y afectiva (Fishkin et al., 2021), mayor nivel de conocimiento político, mejor capacidad para formar opiniones razonadas (Andersen & Hansen, 2007) y mayor interés político (Miklikowska et al., 2022). Más aún, Knobloch (2022) sostiene que, luego de participar en una deliberación, las personas desean tener oportunidades para la opinión pública que centren la formación y el reconocimiento de intereses, la equidad y el empoderamiento. Estos intercambios con diferentes personas favorecen la toma de perspectiva, el pensamiento complejo y el interés político, entre otras competencias necesarias para la vida en democracia (Dewey, 1916, 1980; Fearon, 1998; Habermas, 1996).

La deliberación también ha sido planteada como una forma de mejorar el proceso argumentativo. En el marco de la teoría argumentativa del razonamiento, la deliberación puede ser entendida como una forma de mejorar la calidad de un proceso argumentativo y arribar a mejores resultados (Mercier, 2016). Desde esta perspectiva, aun cuando el razonamiento se produce en soledad tiene siempre una función argumentativa. Sin embargo, existe una asimetría en la forma en que se evalúan los argumentos propios y los de otras personas: mientras la evaluación de la propia producción es más vaga y sesgada, la evaluación de argumentos de otros es más rigurosa y exige mayor objetividad. Esto es especialmente cierto cuando estos argumentos son contrarios a las propias creencias. Así, el razonamiento en grupos heterogéneos sería el más virtuoso, ya que si buscan persuadir a otros las personas deberán mejorar la calidad de sus argumentos en sucesivas rondas de argumentación. Por el contrario, cuando la deliberación se produce en grupos que comparten un punto de vista, los nuevos argumentos no generan un conflicto con las creencias previas, proveen nuevas razones para sostenerlas e incrementan la polarización (e.g., Nyhan & Reifler, 2015).

La participación en un espacio de deliberación donde se traten temáticas de relevancia cívico-políticas, en el cual las personas deban contraargumentar y tomar una decisión de manera colectiva, podría tener un impacto positivo en las competencias cívicas de las personas. Estas son entendidas como el conjunto de habilidades, conocimientos y valores que permiten a las personas participar de manera efectiva y responsable en la vida política y social de su comunidad, lo que implicaría ejercer la ciudadanía de manera informada, crítica y comprometida (Gallego, 2017).

En suma, la evidencia disponible permitiría pensar que la deliberación se asocia con un incremento en las competencias cívicas. Existen numerosos atributos relevantes para medir como competencias cívicas (Edwards, 2005; McIntosh, 2006; Niemi & Chapman, 1998): algunos se encuentran enmarcados en procesos de cognición política, tales como el conocimiento político, el interés o la atención política, la sofisticación política -constructo teórico que reúne al interés político con el conocimiento sobre política- (Muñiz et al., 2018), la eficacia política interna (Brussino et al., 2006), la tolerancia al desacuerdo (Teven et al., 1998) o la tolerancia política. En contraste, otras competencias cívicas se relacionan más con la acción política: la participación política, ya sea fáctica o la intención de participar colectivamente en el futuro (Imhoff & Brussino, 2017), el voluntariado, el activismo convencional y no convencional (McDevitt & Kiousis, 2006), entre otras.

La adquisición de estas competencias está estrechamente enlazada al proceso de socialización política, considerado parte del proceso general de socialización (Imhoff & Brussino, 2017). Por lo tanto, mientras una persona se integra en una cultura determinada, simultáneamente estaría desarrollando habilidades y actitudes políticas inherentes a dicha cultura (Oller Sala, 2008). Imhoff y Brussino (2017) señalan que la socialización política supone un proceso de múltiples influencias e intersecciones entre diferentes agentes y agencias que fomentan la innovación y la transformación social. Más aún, la socialización horizontal también desempeña un papel importante en este proceso (Amna, 2012), los aprendizajes políticos entre pares implican que la socialización política se desarrolle en un contexto de relaciones de poder más simétricas que aquellas que se establecen con personas adultas (Flanagan, 2003; Pfaff, 2009).

Cabe destacar que, dentro del proceso de desarrollo de estas competencias cívicas de una persona, la adolescencia se presenta como un momento bisagra (Flanagan & Faison, 2001; Kahne & Sporte, 2008), ya que la juventud es especialmente receptiva a los valores y principios democráticos (Oosterwaal & Op't Eynde, 2017). Además, la participación cívica en la adolescencia también podría tener un efecto positivo en la vida adulta, ya que aquellos que se involucran en actividades cívicas en su juventud tienen más probabilidades de mantener ese compromiso a lo largo de su vida (Metzger et al., 2013).

Pese a su importancia, falta de producción científica en el estudio de la socialización política horizontal, es decir, en el grupo de pares como agente de socialización política, debido a una visión adultocéntrica de dicho proceso (Pfaff, 2009). Por esa razón, es importante abordar el estudio de las competencias cívicas de manera temprana en la vida de las personas, siendo la infancia la etapa vital en la cual comienzan a conformarse. Además, varios estudios (e. g., Malaguzzi, 2001; Marina, 2011; Medina & Pérez, 2017; Muñoz, 2010) se refieren a esta etapa como un momento excelente para la socialización y el desarrollo de capacidades en las personas más jóvenes de la sociedad.

La idea sobre el componente transformador de las competencias cívicas ha sido abordada en algunos estudios previos, mayormente conducidos en población adulta (e.g., Abelson, et al., 2002; Chung et al., 2021; Gastil, 2018; Min, 2014; Mühlberger, 2018; Muradova, 2020; Sanjuan & Mantas, 2022), pero el estudio de esta hipótesis en la juventud ha sido proporcionalmente menos desarrollado. Por esa razón, en este trabajo se revisa de forma sistemática la literatura previa sobre el tema en adolescentes, se describen los estudios encontrados y se sintetizan para poder concluir si la participación en procesos de deliberación mejora diferentes competencias cívicas en adolescentes.

Método

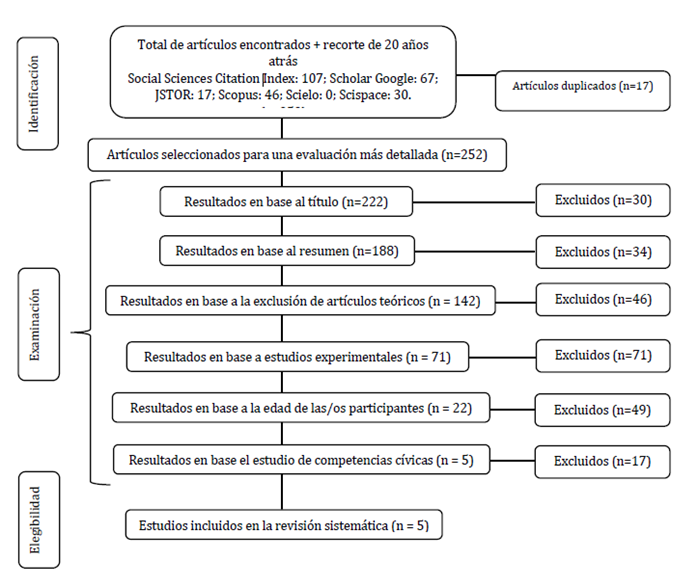

Para llevar adelante esta revisión sistemática (Broome et al., 2006) se siguieron las directrices de la declaración PRISMA (Page et al., 2021), la cual representa una guía de presentación de informes diseñada para abordar los problemas en la publicación de revisiones sistemáticas (Moher et al., 2007). Se seleccionaron publicaciones de resultados de estudios experimentales o cuasi-experimentales que evaluaran el efecto de la participación en un proceso deliberativo sobre diferentes competencias cívicas de adolescentes. La búsqueda se realizó entre los meses de julio y noviembre del año 2022. De acuerdo con los objetivos de este trabajo, los criterios de inclusión fueron:

Los términos de búsqueda fueron seleccionados a partir de una vasta lectura y análisis bibliográfico de producciones científicas en el área de la deliberación como proceso que incide en las competencias cívicas de las personas.

Los idiomas en los que se realizó la búsqueda fueron español e inglés y los términos de búsqueda utilizados fueron los siguientes: (ESP) deliberación; experimento; adolescentes; competencias cívicas / (ING) deliberation; experiment; adolescents; civic competences. Asimismo, los buscadores en los que se realizó la búsqueda fueron: Social Sciences Citation Index, Scholar Google, JSTOR, Scopus, Scielo y Scispace. Encontramos que estos buscadores eran los más idóneos para explorar el estado de la producción científica dentro del campo de la psicología política y ciencias sociales afines. La Figura 1 sintetiza los artículos encontrados y la selección de estos a partir de los criterios de inclusión.

Resultados

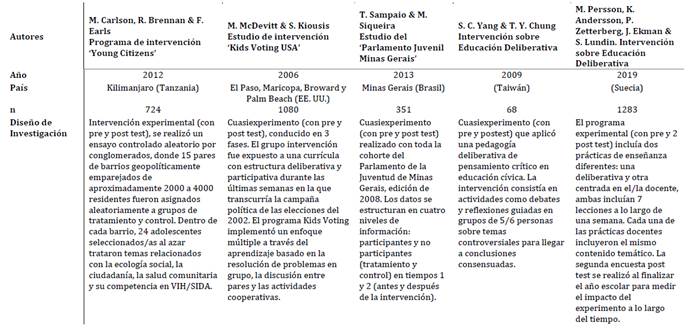

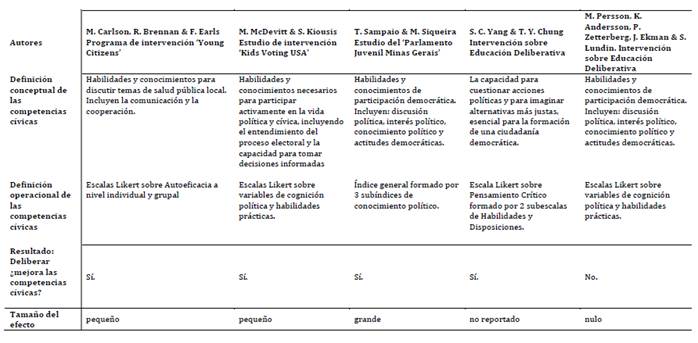

Se encontró un bajo número de trabajos que se ajustara a los criterios de inclusión. La mayor cantidad de artículos excluidos está dada por aquellos que no son estudios experimentales o cuasi-experimentales e investigaciones que no incluyeron a adolescentes como población de estudio. De modo general, los resultados del análisis de la presente revisión (Tabla 1 1a 1b 1c 1d ) proveen evidencia de que la deliberación mejora las competencias cívicas en adolescentes. Sin embargo, los tamaños del efecto de estas intervenciones tienden a ser bajos e incluso existe un estudio en el cual se encontraron efectos nulos y otro artículo que no reporta el tamaño del efecto a pesar de obtener evidencia a favor de que la deliberación mejora las competencias cívicas observadas. En consecuencia, si bien la deliberación parece tener un efecto positivo, no cualquier tipo de intervención lo produciría.

Variables dependientes

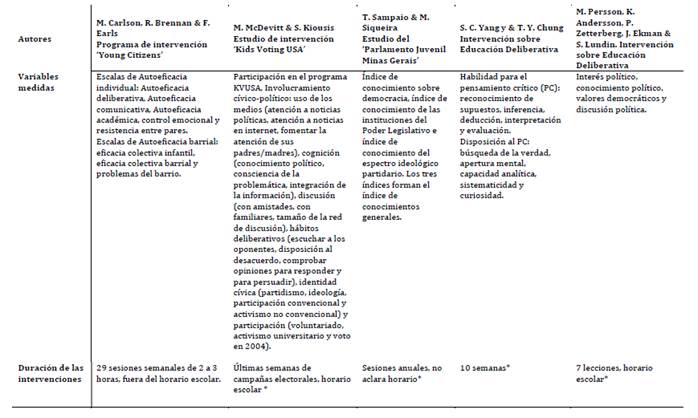

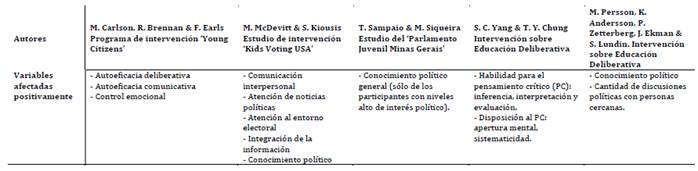

Los autores de los estudios incluidos en esta revisión analizaron las siguientes variables como competencias cívicas: autoeficacia deliberativa, autoeficacia comunicativa y control emocional como escalas de autoeficacia individual (Carlson et al., 2012); uso de los medios, cognición política, discusión política, hábitos deliberativos, identidad cívica y participación como variables de involucramiento cívico (McDevitt & Kiousis, 2006); conocimiento político general (Sampaio & Siqueira, 2013); disposición y habilidad para el pensamiento crítico (Yang & Chung, 2009); e interés político, conocimiento político, valores democráticos y discusión política (Persson et al., 2019).

El conocimiento político fue la única variable dependiente en común entre la mayoría de los estudios analizados. Sin embargo, su medición es aplicada de diferentes formas: tanto McDevitt y Kiousis (2006) como Persson et al. (2019) centraron su medición de conocimiento político en preguntas sobre el sistema político, cotejando cuestiones tales como el sistema electoral y figuras políticas relevantes a nivel local. McDevitt y Kiousis (2006) incorporan esta medida junto a la integración de la información política y la conciencia de la problemática (issue salience en el original) para enmarcarla dentro de su medición general de cognición política. Persson et al. (2019), en cambio, denominan su medición como conocimiento político fáctico e involucran preguntas sobre política formal local e internacional (Unión Europea). Por último, Sampaio y Siqueira (2013) construyeron una medición más compleja de conocimiento político involucrando índices parciales acerca del conocimiento sobre democracia, sobre instituciones del Poder Legislativo y sobre el espectro ideológico partidario. Estas diferencias en el modo de abordar la variable dependiente podrían explicar las diferencias entre los resultados diferenciales del impacto positivo de la participación en un proceso deliberativo.

Además de esto, los instrumentos empleados para evaluar el conocimiento político suelen dejar de lado aspectos de la actividad política no convencional o informal, que abarcan esferas más allá de lo meramente institucional y formal. Estas áreas podrían tener una influencia significativa en la socialización política durante la adolescencia (Bruno & Barreiro, 2021), por lo que resultaría pertinente examinar el papel del conocimiento político mediante mediciones más contextualizadas y orientadas al grupo etario, tales como interrogantes sobre la comprensión de la política estudiantil, así como cuestiones relacionadas con género, medio ambiente y otros aspectos.

Curiosamente, en el estudio de Sampaio y Siqueira (2013), el conocimiento político aumentó solo en adolescentes que habían reportado mayor interés político antes de la deliberación. Incluso en el estudio con efectos nulos de Persson et al. (2019), el conocimiento político aumentó a un promedio de 0,3 respuestas correctas más en el grupo que participó de la intervención en comparación al grupo control. Si bien este efecto no es estadísticamente significativo, este dato posee interés sustancial en contraste con el resultado de otras variables (Persson, et al., 2019).

En los estudios que reportaron mejoras post intervención (Carlson et al., 2012; McDevitt & Kiousis, 2006; Sampaio & Siqueira, 2013; Yang & Chung, 2009), las competencias cívicas que fueron afectadas positivamente están vinculadas a mayores niveles de cognición política en adolescentes. Si bien este aspecto de las competencias cívicas es el más estudiado en estas investigaciones, McDevitt y Kiousis (2006) también incluyeron a la intención de participación política electoral futura, el voluntariado y el activismo universitario como competencias cívicas mayormente relacionadas a la acción política, aunque los tamaños del efecto reportados fuesen pequeños. Asimismo, Yang y Chung (2009) encontraron que la implementación de la currícula deliberativa sobre educación cívica en adolescentes tuvo un efecto positivo en las puntuaciones generales del pensamiento crítico. Sin embargo, mientras que las habilidades de inferencia, interpretación y evaluación, junto con las disposiciones de apertura mental y sistematicidad, mostraron diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las habilidades de reconocimiento de supuestos y deducciones, ni en las disposiciones de búsqueda de la verdad, capacidad analítica y curiosidad. En este sentido, la deliberación habría afectado en mayor medida a las competencias cívicas vinculadas a procesos de cognición que a los de acción política, sin embargo, su impacto varía según la variable de cognición política en particular.

Tipos de intervenciones realizadas y efectos alcanzados

Con relación a los tamaños del efecto reportados y la manera en la cual llegaron a esos resultados, McDevitt y Kiousis (2006) diseñaron un cuasi-experimento sobre el programa Kids Voting USA, una currícula escolar deliberativa y aplicada durante las semanas previas a las elecciones locales. Se encontró que la participación en el programa afectó positivamente la atención a noticias en internet (R² = .05), la discusión con amigos (R² = .03), el tamaño de la red de discusión (R² = .04), el apoyo al activismo no convencional (R² = .04), el voluntariado (R² = .07) y el activismo universitario (R² = .07) en adolescentes, aunque los tamaños del efecto reportados, como se afirmó anteriormente, son muy pequeños.

Estos datos provienen de los efectos de la currícula deliberativa exclusivamente; al incluir en el análisis a la deliberación política en el seno familiar, los valores del tamaño del efecto sobre la atención a noticias políticas (R² = .09), la atención a noticias en internet (R² = .06) y alentar la atención de sus padres/madres (R² = .06) se incrementaron levemente. A su vez, el conocimiento político (R² = .05), la integración de la información (R² = .03), la discusión familiar dos años después (R² = .12), la disposición a discrepar (R² = .03), el apoyo a la participación convencional (R² = .09) y la votación en 2004 (R² = .07) también incrementaron sus valores después de la deliberación intrafamiliar. Sobre estos resultados se observa que el programa tuvo mayores efectos en formas de participación política informal y en la acción política entre pares, donde las relaciones de poder son más bien simétricas. En cambio, cuando se suma la deliberación intrafamiliar al análisis, los valores que aumentan tienen que ver con un involucramiento político formal, el uso de los medios de comunicación y los procesos de cognición política. Además, la deliberación intrafamiliar aumentó levemente la disposición a discrepar políticamente por parte de los adolescentes y también aumentó su esfuerzo por descubrir el significado o la importancia de la nueva información política a la luz del conocimiento existente.

Por otro lado, Carlson et al. (2012) realizaron un ensayo controlado aleatorizado por grupos (cluster randomized controlled trial, CRCT) en 724 adolescentes de 30 barrios diferentes. Los investigadores utilizaron un software (Optimal Design) para calcular el poder del estudio en función del tamaño del efecto y la variación entre los barrios. Los resultados expuestos en el artículo afirman que las puntuaciones posteriores al tratamiento en autoeficacia deliberativa (intervalo de confianza, IC = 0.44 - 1.56), autoeficacia comunicativa (IC = 0.6 - 1.77) y control emocional (IC = 0.05 - 0.77) fueron significativamente mayores en el grupo de tratamiento que en el grupo de control. Sin embargo, los tamaños del efecto presentados para las medidas de autoeficacia comunicativa, eficacia deliberativa y control emocional se ubican dentro de un rango de efecto pequeño. Para la variable de control emocional, el tamaño del efecto fue nulo (d = 0.17), para las eficacia deliberativa y comunicativa los tamaños del efecto son pequeños (d = 0.27 y 0.30, respectivamente; Cohen, 1998).

Por su parte, Sampaio y Siqueira (2013) realizaron un cuasi-experimento durante la sesión anual del Parlamento Juvenil (PJ) de Minas Gerais en 2008. La participación en el Parlamento Juvenil tuvo un efecto significativo en el conocimiento político de los participantes en comparación con el grupo de control (ꞵ = 0,623). Aunque el efecto a largo plazo fue negativo para la mayoría (participantes: ꞵ = -0,192 vs. control: -0,027), aquellos participantes con una relación afectiva con la política experimentaron un aumento considerable en su conocimiento político (ꞵ = 1,279). Además, los resultados indican que ser varón (ꞵ = 1,130), estar en el tercer año de la escuela secundaria (ꞵ =1,724), tener propensión al debate (ꞵ = 0,446), tener padres/madres con mayor escolaridad (ꞵ = 1,144), asistir a un colegio público (ꞵ = -0,499) y haber participado en otros ambientes de socialización anteriormente (ꞵ = 0,697) son factores que aumentan el conocimiento político al participar en una instancia deliberativa.

Otra investigación que analiza el impacto de una currícula escolar deliberativa fue la de Yang y Chung (2009), la cual consistió en un cuasi-experimento desarrollado en un colegio secundario al sur de Taiwán. Los autores no encontraron diferencias entre los grupos en el pretest, por lo que realizaron una prueba t comparando los resultados del postest y verificaron una mejora estadísticamente significativa del grupo experimental respecto al grupo de control en algunas subescalas. Específicamente, la currícula impactó positivamente en las siguientes habilidades para el pensamiento crítico: inferencia (t = 2.20; p = .031), interpretaciones (t = 2.69; p = .009) y evaluación (t = 3.79; p = .001); y en las siguientes disposiciones para el pensamiento crítico: apertura mental (t = 3.20; p = .002) y sistematicidad (t = 3.50; p = .001). Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las habilidades para el pensamiento crítico: reconocimiento de suposiciones (t = 1.24; p = .221) y deducciones (t = 1.56; p = .124), ni en las disposiciones para el pensamiento crítico: búsqueda de la verdad (t = 4.33; p = .666), capacidad analítica (t = 1.32; p = .190) y curiosidad (t = 1.92; p = .059). Complementariamente, un análisis cualitativo concluyó que la intervención realizada promovió significativamente la habilidad y disposición de los estudiantes para pensar críticamente. En conjunto, estos resultados sugieren que quienes participaron del grupo experimental superaron al grupo control en ciertas habilidades y disposiciones para el pensamiento crítico.

El tercer estudio que involucró una currícula escolar deliberativa fue el de Persson et al. (2019), quienes desarrollaron su experimento durante el año lectivo 2015-2016 en Suecia, pero sin resultados positivos. Si bien los tamaños del efecto reportados no fueron los esperados, al comparar las diferencias entre el grupo de tratamiento y control para cada uno de los once indicadores individuales del ambiente del aula, todas las diferencias resultan ser estadísticamente significativas (varían entre .09 y .14.), entendiendo que los estudiantes que cursaron una currícula deliberativa percibieron el clima del aula significativamente más abierto y dispuesto a la deliberación, en comparación con la percepción de estudiantes del grupo control, cuyas clases se estructuraban en base a la jerarquía del docente.

Aunque el experimento de Persson et al. (2019) tuvo un efecto positivo al crear un clima de debate más deliberativo en las aulas, el impacto de la deliberación sobre las competencias cívicas (interés político, valores democráticos, conocimiento y discusiones políticas) fue pequeño o nulo (d =-0.012 a d = 0.068). De todas maneras, comparando estos resultados con los de McDevitt y Kiousis (2006), los efectos positivos de Kids Voting pueden haberse dado por el contexto electoral donde se desarrolla el programa, además del involucramiento familiar posterior a la participación en el programa, dos cuestiones que estuvieron ausentes en la intervención de Persson et al. (2019).

Diferencias entre los efectos encontrados

Evaluando las investigaciones que reportaron efectos positivos, el estudio sobre el PJ (Sampaio & Siqueira, 2013) presentó un efecto significativamente mayor (R² = .304) que en las evaluaciones de los programas Kids Voting USA (McDevitt & Kiousis, 2006) (R² = .05) y Young Citizens (Carlson et al., 2012; eficacia comunicativa: d = 0.30; eficacia comunicativa: d = 0.27). Como se observa en la Tabla 1, dichos procesos deliberativos son muy diferentes entre sí. La implicación en una deliberación institucionalizada como una Asamblea Legislativa obtuvo efectos superiores a la implementación de currículas deliberativas y participativas aplicadas a adolescentes durante períodos más prolongados de tiempo.

Por otra parte, la literatura en el área postula que tanto el espacio como la duración de las experiencias tendrán un rol en el efecto de las prácticas deliberativas sobre las competencias cívicas y su duración en el mediano plazo (Claes et al., 2017; Geijsel et al., 2012; Gibbs et al., 2021; Hoskins et al., 2012), siendo aquellas que se dan en el marco de instituciones escolares y por períodos prolongados las más favorables. Sin embargo, los estudios analizados proporcionan evidencia que contradice esa hipótesis: el tamaño del efecto más grande reportado fue el del cuasi-experimento en el Parlamento Juvenil, que desarrolló una sesión anual y fuera de la institución escolar. Además, Persson et al. (2019) realizaron la investigación experimental más grande hasta la fecha sobre los efectos de la deliberación en un entorno educativo y, en contraste con las investigaciones teóricas y empíricas iniciales, encontraron poca evidencia de que la educación deliberativa tenga un impacto positivo en las competencias cívicas.

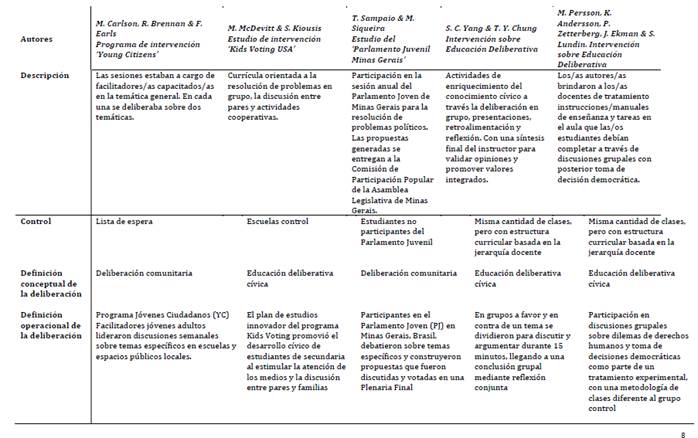

Diferentes abordajes conceptuales y operacionales sobre la deliberación y las competencias cívicas

Por un lado, McDevitt y Kiousis (2006) y Persson et al. (2019) ofrecen una definición conceptual de educación deliberativa, mientras que Sampaio y Siqueira (2013) abordan específicamente el concepto de deliberación y proporcionan un marco claro para comprender estas ideas dentro del contexto de nuestra revisión. En contraposición, el estudio de Carlson et al. (2012) no ofrece definiciones conceptuales explícitas sobre la noción de deliberación, lo que deja espacio para la interpretación de sus conceptos. Del mismo modo, Yang y Chung (2009) tampoco proporcionan una definición clara de educación deliberativa, lo que ha llevado a interpretar sus conceptos en función de su similitud con las otras investigaciones que sí abordan la noción de educación deliberativa de manera explícita.

Por lo tanto, los estudios revisados se identifican dos enfoques diferentes de la deliberación: por un lado, se encuentran los estudios que conceptualizan la deliberación como educación deliberativa (McDevitt & Kiousis, 2006; Persson et al., 2019; Yang y Chung, 2009). Estos estudios definen a la educación deliberativa como un proceso en el cual, en contraposición a la educación centrada en la jerarquía docente, se fomenta el aprendizaje horizontal entre pares a través de la discusión y reflexión grupal para tomar decisiones informadas y fundamentadas en conjunto. Por otro lado, Carlson et al. (2012) y Sampaio y Siqueira (2013) conceptualizan la deliberación como la consideración de diversas perspectivas y opiniones sobre temas relevantes para la comunidad. Así, deliberar es entendido como el estímulo activo para el debate y la construcción colaborativa de propuestas concretas. A pesar de esta diferenciación de enfoques, todos los estudios incluidos enfatizan el proceso interactivo y participativo mediante el cual se busca llegar a decisiones compartidas para la acción colectiva.

En relación con el abordaje operacional de la deliberación, como se describe en la Tabla 1, en Carlson et al (2012) se implementó el programa Young Citizens, donde los adolescentes participaron de actividades deliberativas de aproximadamente 2 horas de duración durante 29 semanas, que abordaban temáticas de salud comunitaria, guiadas por facilitadores jóvenes de su comunidad. En el caso de McDevitt y Kiousis (2006), se estudió de la participación de los estudiantes en el programa Kids Voting USA, implementado en escuelas secundarias mediante el aprendizaje basado en la resolución de problemas en grupo, discusión entre pares y actividades cooperativas. Sampaio y Siqueira (2013) abordaron la deliberación en una sesión del Parlamento Joven de Minas Gerais de 2008, donde los adolescentes resolvieron problemas políticos a través del debate y la votación de diferentes propuestas. En Yang y Chung (2009) se aplicó una currícula deliberativa durante 10 semanas en una escuela secundaria, dividiendo a los estudiantes en grupos de 6-7 personas para debatir opiniones a favor y en contra de temas políticos particulares; luego, todos los participantes intercambiaron puntos de vista para la toma de decisión grupal y participaron de un momento de reflexión de las conclusiones arribadas. Finalmente, Persson et al. (2019) también implementaron una currícula deliberativa en escuelas secundarias consistente en siete lecciones de formación en derechos humanos guiadas por su docente.

En el caso de los abordajes conceptuales de las competencias cívicas, diversas definiciones emergen destacando tanto habilidades específicas como conocimientos políticos necesarios para la participación activa en la vida política y cívica. Carlson et al. (2012) enfatizan la importancia de habilidades para discutir y abordar temas de salud pública en la comunidad, incluyendo la comunicación efectiva y la promoción de la cooperación para mejorar la salud pública. McDevitt y Kiousis (2006), por otro lado, señalan las habilidades y conocimientos necesarios para participar activamente en la vida política y cívica, y destacan la comprensión del proceso electoral y la capacidad para tomar decisiones informadas como elementos fundamentales. En línea con esto, Sampaio y Siqueira (2013) resaltan los conocimientos políticos y habilidades de participación política de la ciudadanía, y subrayan su papel en el fortalecimiento de la democracia y la promoción de una ciudadanía activa y comprometida. Yang y Chung (2009) y Persson et al. (2019) añaden dimensiones adicionales, como la esencialidad de cuestionar acciones políticas y de imaginar alternativas más justas para una democracia participativa, así como los requisitos clave para la participación democrática, que incluyen la discusión política, el interés político, el conocimiento político y las actitudes democráticas. Estas definiciones, aunque varían en enfoque y alcance, convergen en la importancia de desarrollar habilidades y conocimientos que promuevan una ciudadanía activa y comprometida con la vida política y cívica.

Finalmente, el abordaje operacional de las competencias cívicas es parecido en la mayoría de los estudios revisados a pesar de medir una gran diversidad de variables. De esta manera, Sampaio y Siqueira (2013) construyeron cuatro índices para medir el conocimiento político general de quienes participaron en su estudio. Por otro lado, Carlson et al. (2012) utilizaron cinco escalas de autoeficacia a nivel individual y cuatro de autoeficacia grupal para medir las competencias cívicas de los adolescentes. Tanto McDevitt y Kiousis (2006) como Persson et al. (2019) midieron las competencias cívicas mencionadas en la Tabla 1 utilizando escalas Likert sobre variables de cognición política y habilidades cívicas. Por último, Yang y Chung (2009) midieron el pensamiento crítico de sus participantes a través de dos escalas (Habilidades y Disposiciones para el Pensamiento Crítico), cada una conformada por cinco subescalas. En conclusión, existen diversas aproximaciones metodológicas; sin embargo, las escalas serían la herramienta más utilizada por quienes evalúan las competencias cívicas en adolescentes.

Limitaciones y fortalezas de los artículos incluidos

En términos generales, de los cinco artículos revisados, dos son investigaciones experimentales (Carlson et al., 2012; Persson et al., 2019) y otras tres son cuasi-experimentos (McDevitt & Kiousis, 2006; Sampaio & Siqueira, 2013; Yang & Chung, 2009), ya que no pudieron asignar aleatoriamente a los participantes a los grupos de tratamiento y control. En el estudio de McDevitt y Kiousis (2006) la selección fue imparcial, pero no aleatoria. Igualmente, por medio de un análisis estadístico confirmaron que no hubo una correlación significativa entre la participación en el programa y la etnia, género, calificaciones y estatus socioeconómico de los estudiantes y sus familias, estas medidas solo explican el 1 % de la variación en la exposición de los estudiantes a Kids Voting USA (R2 = .01).

En relación con la muestra analizada, en el estudio de McDevitt y Kiousis (2006) el número de casos es alto y no muy alejado del mayor experimento hasta la fecha en deliberación política de adolescentes (Persson et al., 2019). Sin embargo, su muestra no solo estuvo sesgada hacia personas con un mayor nivel socioeconómico, sino que también hubo una pérdida desproporcionada de grupos minoritarios a causa de la deserción en cada toma de datos. Además, en la tercera toma, el tamaño de la muestra se restringió considerablemente, lo que reduce el poder estadístico para detectar la influencia directa de la currícula deliberativa en la conducta de voto y otros comportamientos medidos en ese momento (T3), aunque sí lograron demostrar efectos indirectos de la currícula deliberativa.

Por su parte, en el estudio de Sampaio y Siqueira (2013) la selección de participantes se realizó buscando un perfil cercano a estudiantes que participaron del PJ en ediciones anteriores. En términos muestrales, los estudiantes del PJ no participantes (175 en total) elegidos para participar en la investigación fueron agrupados en el grupo de control. Los participantes del PJ (176 jóvenes) forman el grupo de tratamiento. Sin embargo, los autores destacan el predominio de adolescentes de colegios privados de élite (n = 99) y jóvenes de colegios públicos militares (n = 98).

En el estudio experimental de Carlson et al. (2012) se aseguraron de que la posibilidad de difusión del efecto del tratamiento a los barrios de control se redujera gracias a la regla de no adyacencia adoptada para la asignación aleatoria de la intervención. Sin embargo, una limitación para tener en cuenta en términos de validez interna es que los entrevistadores eran jóvenes con experiencia previa en actividades relacionadas con el VIH, pero no eran expertos en la recolección de datos.

Las limitaciones del estudio de Yang y Chung (2009) incluyen la falta de información sobre el tamaño del efecto, y los valores necesarios para calcularlo (i.e., la desviación estándar de las diferencias entre las medias de los grupos experimental y de control). Por lo tanto, no fue posible elaborar conclusiones respecto del impacto de la currícula deliberativa sobre el pensamiento crítico en adolescentes.

Por otro lado, uno de los experimentos con mayores fortalezas metodológicas fue el de Persson et al. (2019), quienes, aun habiendo diseñado el mayor estudio experimental deliberativo con adolescentes, no hallaron efectos positivos. Además, este estudio tiene la fortaleza de haber realizado una aplicación diferida del cuestionario postest que se dio al finalizar el año escolar; lo cual permitió medir el impacto del experimento en el mediano plazo.

Discusión

La presente revisión se propuso analizar estudios experimentales y cuasi-experimentales que investigan si la participación de adolescentes en procesos deliberativos tiene efectos sobre sus competencias cívicas, y es la primera de su tipo dentro del conocimiento de las autoras.

Un primer hallazgo del estudio es la escasez de investigaciones experimentales sobre esta temática en población adolescente, lo cual contrasta con la gran cantidad de evidencia disponible sobre población adulta. En este sentido, los criterios que derivaron en la exclusión de la mayoría de los estudios inicialmente identificados fueron su carácter experimental o cuasi-experimental y que fueran realizados en población adolescente. Con respecto a lo primero, es especialmente relevante contar con evidencia experimental, ya que esta permite analizar el efecto de la participación en un proceso deliberativo sobre las competencias cívicas de adolescentes a partir de datos específicos y cuantificables. Además, cuando la metodología es suficientemente detallada, este tipo de diseño puede ser replicado en otros escenarios, lo que habilita la comparación de resultados, la validación de hallazgos y el fortalecimiento de las relaciones identificadas entre las variables. Por otra parte, merece análisis el criterio de exclusión referido a la edad: es especialmente relevante comprender el rol de los procesos de deliberación como herramienta de socialización política durante una época vital en que las personas comienzan a incorporarse más activamente en la vida política. Además, es relevante evitar una lógica adultocentrista de la política que no reconoce a las personas jóvenes como actores de una ciudadanía activa, crítica y con capacidad de transformación social (Yarema & Kolchinskaya, 2016).

En síntesis, la mayoría de los artículos que abordan de alguna manera los efectos de la deliberación sobre las competencias cívicas de adolescentes son estudios teóricos (e.g., Avery et al., 2013; Journell, 2010; Levine, 2008), o aplican solo metodología cualitativa (e.g., Crocco et al., 2018; Eränpalo, 2014), o llevan a cabo investigaciones no experimentales (e.g., Lee, 2012; McDevitt & Caton-Rosser, 2009; Maurissen, et al., 2018; Yunita et al., 2018). Además, cabe destacar que no se encontraron artículos en idioma español, la única investigación latinoamericana (Brasil) que cumplía con los criterios de selección fue el cuasi-experimento desarrollado por Sampaio y Siqueira (2013).

En cuanto a los estudios analizados (n = 5), la mayoría manifiestan impactos positivos. Sin embargo, esa mejora varió según la competencia cívica analizada, la intervención aplicada y el diseño de las investigaciones. Más aún, el estudio experimental que posee la muestra de mayor tamaño ofrece resultados no significativos (Persson et al., 2019), y el estudio de Yang y Chung (2009) no reporta el tamaño del efecto. En síntesis, si bien los datos disponibles sugieren que la deliberación mejora las competencias cívicas, estas mejoras parecen ser en general pequeñas y varían en función del tipo de intervención. De este modo, algunos tipos de deliberación podrían no producir mejoras.

Una posible explicación para la disparidad de efectos es el interés político. Mientras que en algunas investigaciones tuvo un rol central (Sampaio & Siqueira, 2013), en otras (Persson et al., 2019) no fue considerado. Futuras investigaciones deberían tomar en cuenta el rol mediador del componente afectivo o emocional de la vinculación con la política tanto sobre el interés como en el conocimiento político. Estas etiquetas afectivas que funcionan como atajos cognitivos podrían determinar en gran medida cuáles son las temáticas relevantes o las que merecen menor detenimiento o esfuerzo cognitivo (von Scheve, 2013). Entonces, determinadas etiquetas afectivas combinadas con el conocimiento previo sobre política ayudaría a adquirir más y nueva información, lo guía las decisiones que toman los ciudadanos (Sampaio & Siqueira, 2013).

Como se mencionó anteriormente, la operacionalización del proceso deliberativo difería tanto en el contexto en el que se realizaba como en el tiempo que duraba, lo que dificulta la identificación de un patrón común al cual se le pueda asignar la responsabilidad por el efecto positivo. De este modo, podrían encontrarse efectos positivos tanto en experiencias puntuales (Sampaio & Siqueira, 2013) como en la exposición a la deliberación por un tiempo prolongado (Carlson et al., 2012), aunque este efecto parecía ser mayor en el primer caso. Por otra parte, tanto experiencias en el contexto escolar (McDevitt & Kiousis, 2006; Yang & Chung, 2009) como otras fuera de las aulas (Carlson et al., 2012; Sampaio & Siqueira, 2013) evidenciaron efectos similares. A pesar de las diferencias en enfoque y aplicación, todas las intervenciones deliberativas comparten la característica de ser actividades presenciales que pretendían fomentar la participación colectiva y la educación cívica mediante tareas específicas. Además, todas contaron con la guía o participación de personas adultas, ya sea como facilitadores (Carlson et al., 2012), guías de deliberación (McDevitt & Kiousis, 2006; Persson et al., 2019; Yang y Chung, 2009) o formadores de conocimiento político (Sampaio & Siqueira, 2013).

En cambio, al analizar el abordaje conceptual de la deliberación, se encontraron más similitudes que diferencias. Tanto las investigaciones que han estudiado el impacto de currículas escolares deliberativas como aquellas que midieron el efecto de la deliberación fuera del contexto educativo en adolescentes subrayan su relevancia como un proceso crucial para cultivar la participación cívica y fortalecer los valores democráticos desde una edad temprana. Por ende, ambas conceptualizaciones se enfocan en el proceso dinámico y participativo de la deliberación entre pares para alcanzar consensos en pos de la acción colectiva.

Cuando se analiza comparativamente la operacionalización de la deliberación entre los artículos incluidos, se observa que varía según el estudio en particular y no se repiten los diseños de las intervenciones a pesar de encontrar algunas similitudes, tales como la aplicación de currículas deliberativas en escuelas secundarias. Aun así, estas diferían en duración, en las temáticas discutidas por los participantes y en la cantidad de participantes involucrados en dichas intervenciones. Entonces, se puede concluir que las intervenciones deliberativas en adolescentes son muy diversas y, teniendo en cuenta la escasa cantidad de investigaciones encontradas, se puede afirmar que es un campo de estudio que se encuentra en un estadio de incipiente desarrollo, lo que explicaría la heterogeneidad de abordajes operacionales.

En cuanto al abordaje conceptual de las competencias cívicas, se evidencian similitudes importantes entre los estudios revisados, ya que en general todos las definen como habilidades o conocimientos cívicos-políticos necesarios para el ejercicio de una ciudadanía activa y para el fortalecimiento del sistema democrático. Sin embargo, la uniformidad conceptual se contrapone a la heterogeneidad de competencias cívicas medidas entre las investigaciones revisadas. Por ejemplo, mientras que el conocimiento político fue la única competencia cívica que se repitió en la mayoría de los estudios, el resto de las competencias cívicas variaron dependiendo de las decisiones que tomaron los autores en cada investigación. Esto refleja la diversidad en la medición de este concepto, a pesar de que también se verifica una interrelación entre habilidades prácticas y disposiciones cognitivas a la hora de seleccionar las competencias a medir, se destaca la importancia de integrar ambos aspectos en futuras investigaciones de las competencias cívicas en adolescentes.

Con respecto a las competencias cívicas que efectivamente mejoraron luego de la exposición a un proceso deliberativo, se encontró que el conocimiento político aumentó en todos los estudios donde esta variable fue medida. Sin embargo, en el estudio de Sampaio y Siqueira (2013) el conocimiento político solo aumentó entre las personas que tenían un interés político previo a la deliberación. Incluso en Persson et al. (2019), donde ninguno de los efectos fue estadísticamente significativo, el conocimiento político fue la variable que manifestó un mayor crecimiento luego de la deliberación.

Otras variables que aumentaron en algunos estudios fueron la deliberación y la comunicación interpersonal (Carlson et al., 2012; McDevitt & Kiousis, 2006), atención a noticias políticas, atención electoral, integración de la información e importancia del problema/tema -aumentó el grado de importancia que los adolescentes le han atribuido a un determinado problema o controversia pública- (McDevitt & Kiousis, 2006).

Se encontraron diferencias sustanciales en el desarrollo de las competencias cívicas de los adolescentes según el proceso de deliberación política atravesado. Tanto la socialización política entre pares como la socialización con personas adultas tienen impactos distintos en el desarrollo de competencias políticas en los adolescentes, y ambos enfoques desempeñan un papel complementario en su formación ciudadana. En los estudios analizados, la deliberación llevada a cabo por adolescentes fomentó la participación política informal -no convencional- y la acción política entre pares, lo que estimula la construcción de habilidades y actitudes políticas. Por otro lado, la deliberación política con personas adultas en ámbitos como la familia o la escuela obtuvo un enfoque más formal, se involucró el uso de medios de comunicación, procesos de cognición y participación política convencional, y se aumentó la disposición a discrepar políticamente y se fomentó el esfuerzo por comprender el significado y la importancia de la nueva información política.

A pesar de la relevancia de estos resultados, de este análisis se desprenden algunas cuestiones metodológicas a atender en futuras investigaciones. Por un lado, las mediciones de conocimiento político utilizadas incluyen casi exclusivamente aspectos de la política formal (e.g., voto). Es preciso comprender que la población adolescente puede verse menos interpelada por estas cuestiones, en comparación con temáticas políticas e instituciones más cercanas que formen parte de su cotidianidad (Quintelier & Hooghe, 2013). Una medición de conocimiento político para esta población debería poder incluirlas. Por otra parte, en la mayoría de los estudios se abordan dimensiones de la cognición política, mientras se descuidan aquellas vinculadas a la acción política. Sería importante que futuros experimentos puedan identificar si esas competencias se traducen en una acción tangible sobre el espacio político.

Además de las mencionadas limitaciones de los estudios revisados, es preciso señalar algunas limitaciones propias de este estudio en particular. En primer lugar, la escasez y heterogeneidad de la literatura en el área impide extraer evidencia concluyente sobre el impacto de la deliberación sobre las competencias cívicas de adolescentes y dimensiones mediadoras de esos efectos. Además, es preciso contemplar la posibilidad de existencia de un sesgo de publicación: es más probable que se publique un artículo que reporte efectos significativos que uno que no reporte efectos. En este sentido, sería relevante realizar un nuevo relevamiento procurando acceder a resultados no publicados a partir del contacto con investigadores en el área. En conjunto, si bien la evidencia recogida es en general alentadora, aun no puede considerarse concluyente.

La importancia práctica de este estudio remite a pensar si es viable emprender la aplicación masiva de intervenciones deliberativas en adolescentes para favorecer o desarrollar sus competencias cívicas: la respuesta es que se debe seguir experimentando. El presente artículo representa el primer intento de investigar y analizar los efectos de los estudios experimentales deliberativos en adolescentes, lo que aborda una brecha significativa en la literatura académica latinoamericana. Los estudios experimentales deliberativos ofrecen a las personas una experiencia práctica en la participación ciudadana, lo cual es esencial para fomentar su compromiso cívico. Así, es importante estudiar a las competencias cívicas también en el momento de su afianzamiento para poder descubrir de qué maneras fomentar su desarrollo y reducir los índices de apatía política y el desinterés inducidos por la crisis del sistema democrático actual.

text in

text in