La evaluación psicológica requerida en ámbitos jurídicos ofrece conocimientos específicos que se diferencian de aquellos propios de jueces y jurados (Younan & Martire, 2021) y de contextos clínico-asistenciales (Arellano & Rivera Heredia, 2021; Echeburúa et al., 2011). Las técnicas empleadas en estas evaluaciones, así como las conclusiones que de su uso deriven los expertos, deben ser relevantes y confiables en relación a la pregunta que atienden, pues influyen en decisiones judiciales que comprometen las libertades individuales y la seguridad pública (Bonventre, 2021; Garrett & Neufeld, 2009).

Algunos estudios han identificado, mediante revisiones cualitativas y análisis de documentos legales, ciertos puntos críticos de las evaluaciones psicológicas en contextos jurídicos de países como Estados Unidos, Inglaterra y España (Grisso, 2010; Ireland, 2012; Muñoz Vicente & López Ossorio, 2016). Entre ellas se encuentran la ausencia de teorías psicológicas de base, el uso de pruebas psicométricas diseñadas para otros contextos, acusaciones interpretadas como hechos, cualificación limitada de los evaluadores, falta de especificación de los criterios técnicos seguidos y de las limitaciones de la evaluación, ausencia de fuentes de información colaterales y uso de lenguaje inapropiado. En un contexto más cercano, también en Chile se han publicado trabajos que cuestionan la confiabilidad y validez de ciertos dictámenes periciales y el nivel de especialización y formación de los peritos (Duce, 2018a, 2018b; Quijada, 2011).

Con el objetivo de reducir estas limitaciones algunos países han establecido normativas que permiten garantizar la cientificidad de la prueba admitida en los procesos judiciales (National Research Council, 2009; President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2016). En Estados Unidos, los criterios Daubert orientan la admisibilidad del testimonio de expertos a partir del cumplimiento de las siguientes condiciones (Daubert vs. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 1993): a) el método empleado por el experto debe contar con contrastes empíricos, b) la tasa de error del método empleado debe ser conocida (efectiva o potencialmente), c) la existencia de publicaciones revisadas por pares en revistas científicas que apoyen la metodología empleada y d) la aceptación general por parte de la comunidad científica del método empleado. Este último criterio, denominado Frye, fue el único existente durante décadas, antes de los criterios Daubert (Frye vs. U.S., 1923).

También se han generado guías que establecen buenas prácticas en evaluación psicológica en ámbitos jurídicos (American Psychological Association (APA), 2013; Australian Psychological Society, 2014). Estas directrices orientan el trabajo de los profesionales mediante criterios unificados revisables que promueven la calidad y la homogeneidad de las prácticas en un medio en el que la precisión y rigurosidad metodológica y científica son imprescindibles para un ejercicio ético y confiable (APA, 2013). Asimismo, numerosas publicaciones internacionales establecen recomendaciones y criterios de calidad aplicables a la práctica profesional en ámbitos jurídicos (por ej. Combalbert et al., 2014; Grisso, 2010; Heilbrun, Grisso, et al., 2008; Juárez & Lira Mendiguren, 2020; Otto et al., 2014; Young, 2016). En el contexto hispanoparlante, España registra aportes significativos en este aspecto (por ej., Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia (APF), 2018; Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya (COPC), 2016; Garrido Gaitán et al., 2023). En Latinoamérica, diversas instituciones han publicado sus propios protocolos de trabajo atendiendo al contexto legal y social de cada país (por ej., el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016 en Perú; o el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010 en Colombia).

Estudios sobre las prácticas de evaluación psicológica en ámbitos jurídicos

En las últimas tres décadas se han realizado estudios que administran encuestas a muestras de profesionales para conocer en qué medida sus prácticas se adecúan a dichos protocolos y lineamientos. Una de las encuestas más referenciada se realizó a mediados de los años 90 a una muestra de 200 psicólogos y psiquiatras forenses de Estados Unidos (Borum & Grisso, 1995). Las técnicas más empleadas fueron las pruebas de inteligencia y cognitivas, principalmente, la Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS; Wechsler, 1981) y las pruebas objetivas de personalidad, principalmente el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI; Hathaway, 1982) y aproximadamente un cuarto de los profesionales reportó emplear pruebas proyectivas. Años más tarde, en otra encuesta en ese país más del 80 % de una muestra compuesta por 64 psicólogos forenses acreditados indicaron que, mientras que las pruebas psicométricas como el WAIS y las escalas MMPI eran aceptables y recomendables en evaluaciones requeridas en contextos jurídicos, las técnicas proyectivas resultaban inaceptables en ese ámbito, y entre el 52 % y el 63 % consideró inaceptable el test de Rorschach (Lally, 2003).

Pocos años después, 152 profesionales doctorados y con un promedio de 15 años en la práctica forense respondieron una encuesta en Internet sobre la frecuencia de uso en las evaluaciones forenses de 10 tipos de pruebas psicológicas (Archer et al., 2006). Los resultados fueron en la misma línea que lo reportado en encuestas previas, pues los inventarios multiescala de personalidad y las pruebas cognitivas y de rendimiento fueron las técnicas más usadas (86 % y 82 % de los encuestados los empleaban, respectivamente), seguidas de las pruebas específicas de simulación (72 %). Las técnicas menos empleadas fueron las pruebas no estructuradas de personalidad, solo el 36 % dijo emplear alguna, con más frecuencia el test de Rorschach (Archer et al., 2006).

Tras dos décadas de desarrollo y amplia difusión de las técnicas específicas para la valoración estructurada del riesgo de violencia, a fines del año 2012 se realizó la primera encuesta en Internet que exploró su uso en 2135 profesionales del área de la salud mental forense de 44 países (Singh et al., 2014). Más de la mitad de los profesionales (54 %) indicó realizar estas evaluaciones usando alguna técnica específica, sea actuarial o de juicio profesional estructurado (JPE), pero esta proporción varió significativamente entre regiones. En Asia y Sudamérica se reportó la menor proporción de evaluaciones realizadas con técnicas específicas. La Guía HCR-20 para la valoración del riesgo de comportamientos violentos (Webster et al., 1997) y los Listados de Chequeo de Psicopatía (PCL; Hare, 2003) fueron los más empleados en todas las regiones.

En la última década, los resultados de las encuestas a expertos de la Psicología y la Psiquiatría Forense de países de altos ingresos (por ej., Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y varios países europeos) muestran un incremento progresivo en el uso de técnicas estructuradas y en el número de técnicas empleadas, una preferencia sostenida por las versiones del MMPI y la progresiva incorporación del Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI; Morey, 1991) (Neal & Grisso, 2014a). Asimismo, en estas regiones se viene reportando un aumento de uso de las técnicas específicamente desarrolladas para entornos jurídicos. Por ejemplo, en una encuesta reciente en Canadá, entre el 33 y el 50 % de un total de 110 psicólogos indicaron emplear técnicas forenses específicas al evaluar estilos de respuesta, como el Test de Simulación de Problemas de Memoria (TOMM; Tombaugh, 1996) y las Escalas Paulhus de Engaño (PDS; Paulhus, 1998), y entre un 50 y 67 % empleaban técnicas actuariales y de juicio profesional estructurado, como el HCR-20 y la Guía para la Valoración del Riesgo de Violencia (VRAG; Quinsey et al., 2006) para las evaluaciones del riesgo de violencia (Hill & Demetrioff, 2019).

También en Latinoamérica se han realizado encuestas sobre las prácticas de evaluación psicológica en contextos jurídicos. En el año 2006, 167 psicólogos forenses de Chile, con un promedio de 4.3 años en el ejercicio profesional, respondieron una encuesta en Internet. El 75 % reportó no haber recibido formación específica forense antes de trabajar en esta área, y el 25 % no la había recibido al momento de la encuesta. Al igual que lo reportado por profesionales de países anglosajones, también aquí la entrevista fue la técnica más empleada en las evaluaciones (99 % dijo emplearla), aunque en segundo lugar se ubicaron las técnicas proyectivas (97 % dijo emplearlas). Las técnicas psicométricas fueron usadas por la mitad de los profesionales, y solo 1 de 5 empleó instrumentos de evaluación específicos para el ámbito jurídico (Navarro & Gudjonsson, 2008).

Otro antecedente de la región reporta los datos para Argentina y Chile derivados de la encuesta internacional de Singh et al. (2014). Los profesionales reportaron emplear herramientas específicas de valoración del riesgo de violencia en aproximadamente la mitad (53 %) de las evaluaciones de riesgo de violencia que realizaban (Singh et al., 2013). En esta encuesta, el uso de preguntas cerradas mencionando instrumentos específicos diseñados y validados en otros países pudo haber generado un sesgo de deseabilidad social en las respuestas. Para contrarrestar este posible efecto y profundizar en los marcos teóricos que acompañan la selección de técnicas, se diseñó una nueva encuesta con preguntas abiertas, y posteriormente categorizadas, que fue respondida por 71 psicólogos forenses de Latinoamérica (Arbach et al., 2017). Las respuestas indicaron un uso mayoritario de técnicas proyectivas para la valoración del riesgo de violencia, en detrimento del uso de instrumentos específicos para esta tarea. Finalmente, en una encuesta a 30 profesionales que se desempeñaban en el ámbito de psicología jurídica de Uruguay, la mayoría (86 %) reportó emplear pruebas proyectivas y solo el 21 % empleaban instrumentos específicos de evaluación del riesgo de violencia (Barboni & Bonilla, 2019).

En resumen, los estudios revisados revelan un cambio gradual en los países de altos ingresos hacia la adopción de herramientas de evaluación psicológica estructuradas y específicas en diferentes áreas de relevancia en contextos jurídicos (Archer et al., 2006; Borum & Grisso, 1995; Hill & Demetrioff, 2019). Este cambio se ha visto influido por una creciente comprensión de la importancia de fundamentar la práctica profesional en metodologías con precisión y validez demostrables, especialmente en situaciones donde las decisiones pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas involucradas (Lally, 2003). Mientras que este cambio parece más patente en países del norte de América y de Europa, en Latinoamérica predomina el uso de instrumentos no estructurados e inespecíficos, cuyo principal exponente son las técnicas proyectivas (Arbach et al., 2017; Barboni & Bonilla, 2019; Navarro & Gudjonsson, 2008).

Mantener un conocimiento actualizado sobre estas prácticas puede ser útil, tanto a los profesionales de la salud mental en ámbitos jurídicos que cotidianamente deben decidir sobre las técnicas a emplear como a jueces y fiscales, al informarles en qué medida las prácticas locales se adecúan (o no) a criterios de cientificidad que suelen regular la admisibilidad de la prueba que aportan los psicólogos en otros contextos jurídicos. A partir de esto, el presente estudio busca actualizar la evidencia sobre las prácticas habituales de evaluación de profesionales psicólogos de Latinoamérica en cinco áreas de relevancia jurídica consideradas en estudios previos (por ej., Arbach et al., 2017; Archer et al., 2006; Lally, 2003): el estado mental al momento del delito, el riesgo de violencia general, el riesgo de violencia sexual, la simulación y el daño psicológico.

Materiales y método

Diseño de investigación

Estudio empírico cuantitativo, descriptivo, ex post facto, transversal, mediante encuesta, con muestra no probabilística (Montero & León, 2007).

Participantes

Los participantes de este estudio fueron 191 psicólogos que ejercían su profesión en algún país de Latinoamérica y que respondieron de manera anónima y voluntaria una encuesta en Internet (76.4 % mujeres, n = 146). La media de edad fue de 42.08 años (DE = 9.34), con un rango de 23 a 74 años y sin diferencias significativas de edad según sexo (t(61.51) = - 0.46, p = .650). Con respecto al país de ejercicio profesional, respondieron la encuesta profesionales de 10 países de Latinoamérica. A los fines de los análisis comparativos, los países fueron agrupados en tres regiones: Argentina se mantuvo como una región por ser el país con mayor frecuencia de participantes, el resto de los países fueron agrupados del siguiente modo: Resto de Sudamérica (entre corchetes la cantidad de participantes por país) (Venezuela (1), Uruguay (18), Chile (11), Colombia (6), Perú (5), Ecuador (5)) y Centroamérica (Guatemala (1), Costa Rica (28), México (11)).

Procedimiento y materiales

La encuesta fue diseñada en Google Forms y estuvo compuesta por preguntas directas de respuesta cerrada agrupadas en cinco apartados: a) Características sociodemográficas (sexo, edad, país), b) Formación académica, general (profesión, nivel educativo, año y universidad de obtención del título) y específica forense (tipo de formación, tipo de institución, año de esa formación y año de la última actualización), c) Práctica profesional forense (ámbito, horas semanales, años, país actual, requisitos mínimos), d) Áreas de evaluación psicológica: para cada área (estado mental al momento del delito, riesgo de violencia general, riesgo de violencia sexual, simulación y daño psicológico) se preguntó por la cantidad de evaluaciones en el último año y la frecuencia de uso de una serie de técnicas seleccionadas ad hoc por área (de 0 = nunca a 4 = muy frecuentemente). Las técnicas fueron propuestas junto a algunos ejemplos de la siguiente manera: entrevista, Test de Rorschach, pruebas proyectivas (por ej., TAT, HTP), inventarios multiescala de personalidad (por ej., MMPI, PAI, MCMI), pruebas neuropsicológicas (por ej., Test de Barcelona, Test de Bender, Test de Wisconsin), técnicas de evaluación cognitiva y de capacidades (por ej., escalas Wechsler), instrumentos actuariales de valoración del riesgo de violencia (por ej., VRAG, COVR), guías de juicio profesional estructurado para la valoración del riesgo de violencia (por ej., HCR-20, SVR-20), listados de evaluación de la psicopatía (por ej., PCL-R, PCL:SV), escalas clínicas de evaluación psicopatológica (por ej., SCL-90, BDI, STAI), técnicas específicas para la evaluación de la simulación (por ej., SIRS, TOMM), instrumentos de evaluación del trastorno por estrés postraumático (por ej., escalas PSS, CAPS-I, SPRINT), otras.

Inicialmente se realizó una prueba piloto con tres profesionales que analizaron aspectos de comprensibilidad o fatiga que pudieran afectar la fiabilidad o validez de las respuestas (Bhattacherjee, 2012). Tras realizar las adecuaciones sugeridas, la encuesta fue difundida por correo electrónico y en redes sociales (Facebook, WhatsApp, LinkedIn e Instagram) desde el 23 de abril al 28 de agosto de 2021. Se realizaron recordatorios periódicos los tres viernes siguientes al lanzamiento, reenviando un e-mail y realizando una nueva publicación en las redes (ver Sánchez Fernández et al., 2009). No fue posible controlar la cantidad de personas que tuvieron contacto efectivo con la encuesta debido a que, por recaudos éticos, no se solicitó la confirmación de recepción del mensaje ni registro de usuario. La encuesta solo podía responderse en una vez, todas las respuestas eran obligatorias para proseguir en la encuesta y siempre se ofrecía la opción de respuesta “no aplica” o similar. Para la administración de la encuesta se siguieron las recomendaciones del protocolo Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (Eysenbach, 2004).

Consideraciones éticas

El protocolo de este estudio fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba con dictamen favorable del 11 de diciembre de 2020. La encuesta se iniciaba con una hoja de información, seguida del formulario de consentimiento informado.

Análisis de datos

Los datos se analizaron con el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) versión 22. Se realizaron análisis de distribución de frecuencias absolutas y relativas, cuyos resultados se presentan en tablas de contingencias. En las variables intervalares se calcularon la media y desviación típica. Para conocer si las variables presentaban variaciones en su distribución en función de la región se realizaron comparaciones con tablas de contingencia y el cálculo del estadístico Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis de independencia entre los grupos.

Resultados

Formación académica y ejercicio profesional

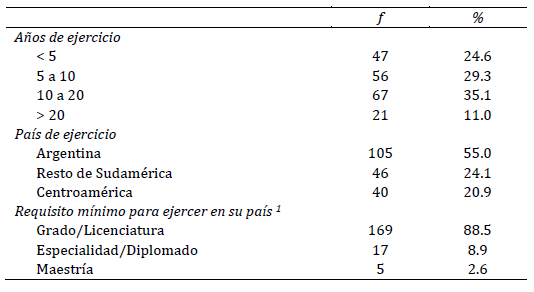

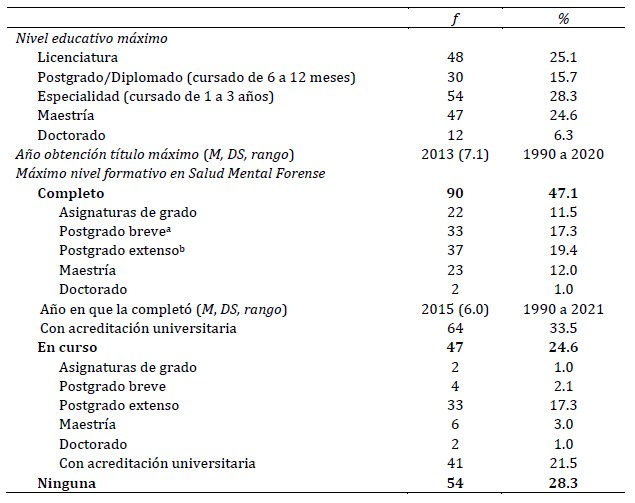

La Tabla 1 presenta las características académicas de los profesionales. Aproximadamente la mitad de ellos (n = 90) indicaron haber completado una formación específica y acreditada en Psicología Jurídica o en un área relacionada. De ellos, 64 lo hicieron en una universidad y el resto en alguna asociación o institución diferente a una universidad, generalmente asociaciones de profesionales o escuelas de formación dependientes de instituciones jurídicas o policiales. Por otra parte, 47 estaban realizando una formación específica y acreditada al momento de la encuesta, 41 profesionales indicaron realizarla en una universidad y 6 mencionaron instituciones diferentes. Se registró una correlación significativa y negativa entre edad y año en que completó la formación específica y acreditada (r = -.36, p < .001), lo que indica que los más jóvenes tienden a contar con una formación completa y actualizada.

Tabla 1: Características académicas de los participantes

Notas:a Menos de 6 meses. b Entre 1 y 2 años.

La Tabla 2 informa sobre aspectos del ejercicio profesional. Un 75 % de los encuestados contaban con cinco o más años de ejercicio profesional, e informaron diferentes requisitos para la realización de evaluaciones psicológicas en contextos jurídicos donde ejercían su práctica profesional. El requisito mínimo reportado se asoció con la región del profesional (x 2(4) = 13.80, p = .008). Un 17.5 % de los profesionales de Centroamérica reportó que era necesario contar con especialidad o nivel superior, mientras que esa proporción fue de 15.2 % en el resto de Sudamérica y de 7.7 % en Argentina. Notablemente, en ningún caso la totalidad de participantes de un mismo país o región coincidieron en el requisito mínimo requerido. Por el contrario, sus respuestas se dispersaron a lo largo de las diferentes categorías. Aquellos con un nivel educativo más alto tendieron a informar un nivel mínimo requerido más restrictivo (es decir, un mayor grado académico) que el informado por aquellos con un grado académico más bajo (c 2(8) = 32.19, p < .001).

Áreas de evaluación

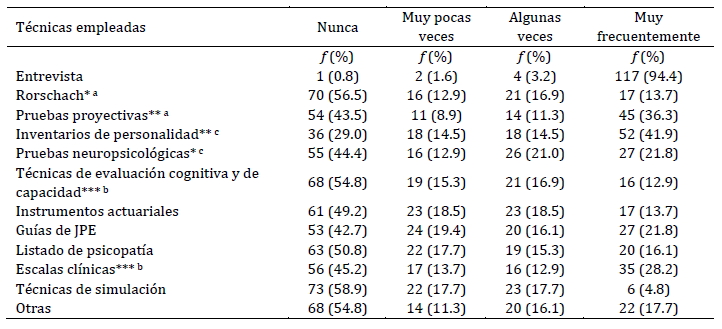

Estado mental al momento del hecho o imputabilidad

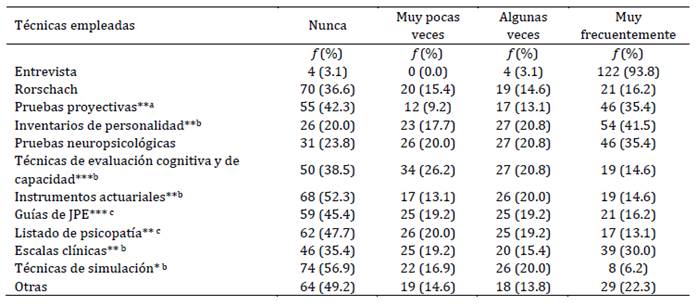

Entre quienes realizaron evaluaciones en esta área en el último año (n = 130, 68.1 %), la entrevista fue la técnica más empleada seguida de los inventarios de personalidad (Tabla 3). Hubo variaciones significativas en la frecuencia de uso de las técnicas al considerar las regiones, con una tendencia en Argentina y Sudamérica a emplear pruebas proyectivas, y en Centroamérica a emplear instrumentos estructurados (por ej., inventarios de personalidad, pruebas de evaluación cognitiva, de capacidad, escalas clínicas). Las notas al pie de cada tabla detallan las diferencias encontradas entre regiones.

Tabla 3: Evaluación de estado mental o inimputabilidad: Uso de técnicas en el último año (n = 130)

Notas: JPE: Juicio Profesional Estructurado. Los asteriscos indican diferencias significativas según regiones a nivel de *p < .05 **p < .01 ***p < .001. a Uso más frecuente en Argentina, seguida de Sudamérica. b Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Sudamérica. c Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Argentina. La categoría “Muy frecuentemente” es la referencia.

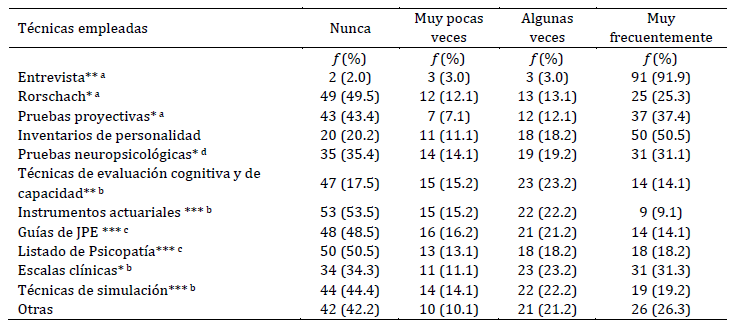

Riesgo de violencia general

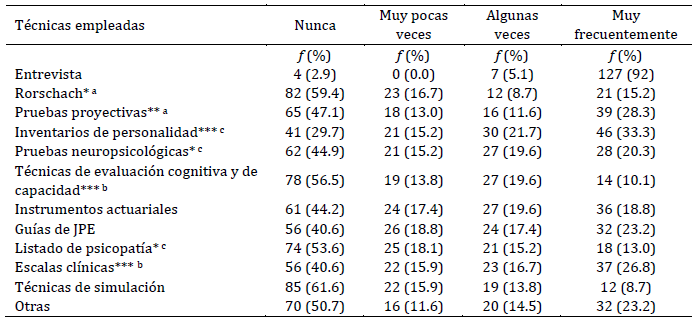

Más de dos tercios de los profesionales (n = 138, 72.3 %) habían realizado al menos una evaluación del riesgo de violencia general en el último año. Nuevamente, las técnicas más empleadas fueron la entrevista, seguida de los inventarios de personalidad (Tabla 4). Las guías de juicio profesional estructurado (JPE) para la evaluación del riesgo de violencia son instrumentos específicos para esta tarea, pero su uso se reportó con menor frecuencia que otros instrumentos no específicos, como las pruebas proyectivas y las escalas clínicas. Las variaciones según región fueron similares a las reportadas más arriba, con una preferencia en Argentina y Sudamérica por las técnicas proyectivas y el Rorschach en estas evaluaciones; en contraposición a Centroamérica, cuya preferencia recae en pruebas psicométricas. No obstante, no hubo diferencias entre regiones en la frecuencia de uso de las técnicas específicas para la evaluación del riesgo de violencia (actuariales o de JPE).

Tabla 4: Evaluación del riesgo de violencia general: Uso de técnicas en el último año (n = 138)

Notas: JPE: Juicio Profesional Estructurado. Los asteriscos indican diferencias significativas según regiones a nivel de *p < .05 **p < .01 ***p < .001. a Uso más frecuente en Argentina, seguida de Sudamérica. b Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Sudamérica. c Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Argentina. La categoría “Muy frecuentemente” es la referencia.

Riesgo de violencia sexual

Dos tercios de los participantes indicaron haber realizado la evaluación de riesgo de violencia sexual en el último año (n = 124, 65.8 %). Al igual que en el caso de la violencia general, también aquí se empleó más frecuentemente la entrevista y los inventarios de personalidad (Tabla 5). Los instrumentos específicos (guías de JPE e instrumentos actuariales) fueron empleados menos que los instrumentos no específicos, como las pruebas proyectivas y las escalas clínicas. En relación con las diferencias regionales, se observó la misma tendencia hacia el uso de técnicas proyectivas y Rorschach en Argentina y Sudamérica, y de pruebas psicométricas en Centroamérica.

Tabla 5: Evaluación del riesgo de violencia sexual: Uso de técnicas en el último año (n = 124)

Notas: JPE: Juicio Profesional Estructurado. Los asteriscos indican diferencias significativas según regiones a nivel de *p < .05 **p < .01 ***p < .001. a Uso más frecuente en Argentina, seguida de Sudamérica. b Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Sudamérica. c Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Argentina. La categoría “Muy frecuentemente” es la referencia.

Simulación

Algo más de la mitad de los encuestados realizaron al menos una evaluación de simulación en el último año (n = 99; 51.8 %). Los resultados fueron similares a los reportados para otras áreas de evaluación. Es decir, las técnicas más empleadas fueron la entrevista, seguida de los inventarios de personalidad (Tabla 6). Las técnicas específicas (por ej., TOMM) fueron empleadas con menos frecuencia que instrumentos no específicos, como las escalas clínicas y las pruebas proyectivas. Y, finalmente, las diferencias entre regiones siguen la tendencia reportada en los apartados previos, con la excepción de las pruebas neuropsicológicas que se reportan, por primera vez, más empleadas en Argentina.

Tabla 6: Evaluación de la Simulación: Uso de técnicas en el último año (n = 99)

Notas: JPE: Juicio Profesional Estructurado. Los asteriscos indican diferencias significativas según regiones a nivel de *p < .05 **p < .01 ***p < .001. a Uso más frecuente en Argentina, seguida de Sudamérica. b Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Sudamérica. c Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Argentina. d Uso más frecuente en Argentina, seguida de Centroamérica. La categoría “Muy frecuentemente” es la referencia.

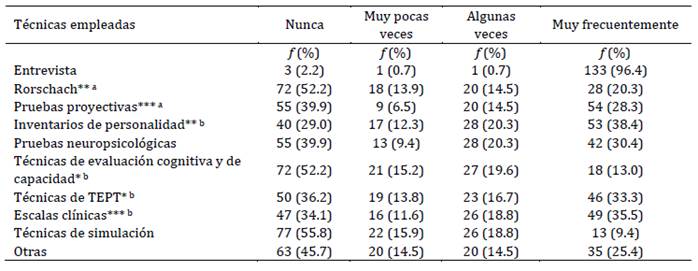

Daño psicológico

Un total de 138 profesionales (72.3 %) evaluaron daño psicológico en el último año. Los datos muestran los tres hallazgos reportados en tablas previas (Tabla 7): a) un uso predominante de la entrevista, seguida de los inventarios de personalidad, b) un uso más frecuente de técnicas inespecíficas (por ej., escalas clínicas y pruebas proyectivas) en comparación a las técnicas específicas (en este caso, pruebas de evaluación del trastorno por estrés postraumático), y finalmente, c) la preferencia por técnicas proyectivas y el Rorschach en Argentina, en comparación con Centroamérica donde se emplean más frecuentemente las pruebas psicométricas.

Tabla 7: Evaluación del Daño: Uso de técnicas en el último año (n = 138)

Notas: Los asteriscos indican diferencias significativas según regiones a nivel de *p < .05 **p< .01 ***p< .001. a Uso más frecuente en Argentina, seguida de Sudamérica. b Uso más frecuente en Centroamérica, seguida de Sudamérica. La categoría “Muy frecuentemente” es la referencia.

Discusión

En este estudio se exploran las prácticas de evaluación psicológica en contextos jurídicos en una muestra de profesionales de 10 países de Latinoamérica. Los antecedentes empíricos mostraban diferencias en estas prácticas entre profesionales de países europeos y anglosajones, por un lado (Archer et al., 2006; Lally, 2003; Neal & Grisso, 2014a), y de países latinoamericanos, por el otro (Arbach et al., 2017; Barboni & Bonilla, 2019; Navarro & Gudjonsson, 2008). En éstos últimos, se ha reportado un uso más frecuente de técnicas no estructuradas por sobre las estructuradas, así como una menor especialización académica en el área. En términos generales, las respuestas aportadas por los 191 profesionales que respondieron la encuesta sugieren que estas tendencias se mantienen en la actualidad y que existen diferencias significativas entre países de la región en cuanto al uso preferencial de unas técnicas por sobre otras.

Formación académica específica y ejercicio profesional

La ausencia de una formación específica y acreditada en psicología jurídica (o áreas relacionadas) en aproximadamente un cuarto de los participantes indica que la acreditación de conocimientos específicos para la práctica profesional en este ámbito no es un requisito generalizado en la región (Quintero et al., 2020). No obstante, la confianza exclusiva en la formación de grado puede conllevar sus riesgos, dado que esta tenderá a ser generalista, más que específica (Benito, 2009). De hecho, solo una pequeña proporción de profesionales indicó haber obtenido formación específica en psicología jurídica o áreas relacionadas en su formación de grado. Esto podría estar relacionado con el hecho de que hasta recientemente había una relativa carencia de ofertas específicas de postgrado en esta región (Barboni & Bonilla, 2022; Quintero et al., 2020).

La llamativa reactivación que presentó la psicología jurídica y forense en Estados Unidos y Europa hacia los años 60, y que tuvo un fuerte impulso desde los años 80, promovió la proliferación de asociaciones profesionales, sociedades académicas, congresos y publicaciones periódicas, regulados fundamentalmente por principios de cientificidad (Fariña et al., 2005; Heilbrun, DeMatteo, et al., 2008). Este fenómeno no parece haberse replicado con la misma intensidad y de manera general en Latinoamérica (ver Goldstein et al., 2015).

La evidencia previa indica que aquellos profesionales con mayor confianza en el juicio clínico tendrán menos probabilidad de usar instrumentos, mientras que lo inverso ocurre en quienes priorizan las prácticas basadas en la evidencia y la estandarización de los procesos de evaluación (Neal & Grisso, 2014a). La preferencia por el criterio clínico en la toma de decisiones, en contraposición al modelo basado en la evidencia (ver Ægisdóttir et al., 2006), remite al antecedente directo de los criterios Daubert, conocido como criterio Frye (Frye vs. U.S., 1923), por el cual la admisibilidad de una prueba se establecía a partir de la aceptación general de esta en su ámbito disciplinar. Progresivamente se demostró que este único criterio no era suficiente y se agregaron otros en orden de incrementar la base científica de la prueba. En los últimos años, expertos de otros países han realizado un notable desarrollo de lineamientos para las buenas prácticas de los expertos en evaluación psicológica en contextos jurídicos (Dror & Murrie, 2018; Neal et al., 2022).

Los resultados de esta investigación sugieren que la incorporación de criterios de cientificidad en la evaluación psicológica en ámbitos jurídicos es un proceso en marcha en esta región, dado que los más jóvenes reportaron en mayor proporción contar con formación específica. Esto podría indicar una tendencia en Latinoamérica hacia la especialización profesional acreditable y hacia la regulación de los requisitos necesarios para el ejercicio profesional en este ámbito. Es en este contexto donde las guías de buenas prácticas cobran un rol esencial y, en el ámbito hispanoparlante, España representaría un ejemplo de su desarrollo y aplicación (por ej., APF, 2018; COPC, 2016).

A pesar de las limitaciones encontradas en la formación específica de los profesionales, cuando esta estuvo presente fue bastante reciente (en promedio, ocurrió en los 6 años previos a la encuesta), lo que sugiere un buen nivel de actualización de los profesionales, especialmente de los más jóvenes. No obstante, surge de este hallazgo la interrogante sobre los contenidos curriculares de las ofertas formativas a las que acceden los profesionales y en qué medida estos contemplan los estándares científicos que la disciplina ha alcanzado.

Por otra parte, las respuestas ante la pregunta sobre los requisitos mínimos requeridos para el ejercicio profesional en ámbitos jurídicos de cada país fueron variables, incluso entre profesionales de un mismo país. El hallazgo señala una necesidad de establecer, comunicar y regular con precisión los requisitos mínimos para el ejercicio profesional en esta área de gran especificidad disciplinar. Por esta especificidad y por sus implicancias deontológicas, esta información debería ser conocida por los profesionales de manera unívoca (APA, 2013). Lo contrario deja lugar a prácticas y creencias sesgadas, tal como lo indica el hallazgo que muestra que aquellos con mayor nivel educativo (por ej., máster o doctorado) tendieron a reportar mayores exigencias para el ejercicio profesional.

Las prácticas de evaluación psicológica en contextos jurídicos

Con mayores o menores niveles de formación especializada, entre un 40 y un 60 % de los encuestados realizaban evaluaciones sobre las áreas analizadas. Las más frecuentes fueron las evaluaciones del riesgo de violencia general y de daño psicológico, seguidas por las evaluaciones del estado mental al momento del hecho o inimputabilidad. Prácticamente la totalidad de los encuestados indicaron emplear la entrevista como recurso de evaluación en todas las áreas. Dado que no se indagó si se trata de entrevistas abiertas o semiestructuradas, sería de interés en estudios futuros explorar el nivel de estructura empleado en esas entrevistas y de qué manera es establecido. Esto resulta fundamental pues, en general, los instrumentos propuestos en esta encuesta no se acompañan de una guía de entrevista y tampoco se requiere, de manera vinculante, la acreditación para su uso. Esto puede poner en duda la fiabilidad de los datos recogidos en las evaluaciones, a la vez que podría explicar la falta de cualificación del evaluador reportada en algunos estudios (Ireland, 2012; Muñoz Vicente & López Ossorio, 2016).

En general, las técnicas empleadas con mayor frecuencia en las áreas de evaluación aquí exploradas fueron las mismas. Esto es, la entrevista en un prominente primer lugar, seguida de los inventarios multiescala de personalidad, las técnicas proyectivas y las escalas clínicas, respectivamente. Solo en la evaluación del estado mental, las técnicas neuropsicológicas se ubicaron sobre las escalas clínicas. En conjunto, el hallazgo señala el uso en ámbitos jurídicos de técnicas originalmente diseñadas para el ámbito clínico. Aunque las diferencias entre estos ámbitos y las implicancias de ellas han sido señaladas históricamente (Echeburúa et al., 2011; Greenberg & Shuman, 1997; Heilbrun, 1992), la elección de instrumentos reportada en esta encuesta indica que en Latinoamérica el uso de técnicas específicas para el ámbito jurídico es limitado. Por ejemplo, en la evaluación del riesgo de violencia, tanto general como sexual, se observó una mayor preferencia por el uso de inventarios de personalidad, pruebas proyectivas y escalas clínicas, en contraposición a los instrumentos actuariales y las guías de juicio profesional estructurado que son específicas para estas evaluaciones. Estas prácticas podrían estar basadas en marcos teóricos donde predominen las clásicas concepciones psiquiátricas o psicopatológicas de la peligrosidad que consideran la violencia como un emergente de una alteración mental o un rasgo particular de personalidad (Andrés Pueyo & Arbach, 2014). Un estudio previo soporta esta idea (Arbach et al., 2017), y lo aquí encontrado parece demostrar que eso no se ha modificado sustancialmente. Lo anterior ocurre a pesar de la evidencia existente sobre las buenas propiedades psicométricas que las herramientas específicas de evaluación del riesgo de violencia han demostrado en muestras de población latinoamericana (Arbach & Folino, 2021; E. Folino & Arbach, 2021; J. Folino, 2015).

La preferencia por herramientas genéricas, más que específicas, también se observó en la evaluación de la simulación. Es decir, aquellos instrumentos específicamente diseñados para la tarea y el contexto no son una opción preferencial de los profesionales. En el caso de la evaluación del daño, los resultados son algo más alentadores, pues una proporción mayor de profesionales indicó usar muy frecuentemente herramientas para evaluar el trastorno por estrés postraumático. No obstante, también en este caso las escalas clínicas (genéricas) son empleadas con más frecuencia que los instrumentos específicos. Este hallazgo contrasta con las recomendaciones de buenas prácticas psicológicas que se han generado para los ámbitos jurídicos (Heilbrun, DeMatteo, et al., 2008).

A pesar de las comunalidades descritas en la frecuencia de uso de instrumentos, se observaron variaciones según la región que mostró un patrón similar entre las diferentes áreas de evaluación. Las técnicas proyectivas y el Rorschach fueron reportadas más frecuentemente por profesionales de Argentina, seguidos de Sudamérica. En contraposición, los profesionales de Centroamérica reportaron usar con más frecuencia pruebas psicométricas. Este hallazgo sugiere la influencia de la perspectiva psicodinámica en los primeros (Klappenbach, 2015), y una práctica basada en la evidencia en los segundos. Este hallazgo podría obedecer tanto a razones históricas referidas a la formación de los psicólogos en los distintos países de la región como geográficas, pues los países del norte de Latinoamérica mostraron prácticas de evaluación similares a las reportadas en encuestas previas por los profesionales de países del norte de América y de Europa (por ej., Archer et al., 2006; Lally, 2003; Neal & Grisso, 2014a).

Limitaciones y futuras líneas

Este estudio emplea un muestreo no probabilístico y, por lo tanto, no es posible la generalización de sus resultados más allá de la población en estudio (Eysenbach, 2004). No obstante, al ser la primera encuesta en la que participan profesionales de tantos países de la región, y al ser sus datos consistentes con los hallazgos previos, los resultados pueden ser útiles en la generación de hipótesis cuyo contraste permita mejorar el entendimiento de las prácticas de evaluación en la región y adecuarlas, en la medida en que fuera necesario, a los conocimientos científicos actuales.

A su vez, el estudio no escapa a ciertos sesgos propios de las encuestas realizadas en Internet. Uno de ellos se relaciona con sesgos en la representatividad de la muestra. Al emplear listas de contactos personales, la gran mayoría de la muestra son profesionales geográficamente cercanos a los autores. De hecho, siete países de Latinoamérica no fueron representados en esta encuesta y sería recomendable incluirlos en futuros estudios a fin de favorecer la generalización de las comparaciones transnacionales. El sesgo de autoselección también pudo haber influenciado en la participación aumentando la representación de personas con inquietudes sobre el tema. Por el contrario, el efecto autoselectivo puede estar contrarrestado por la participación de personas que, aunque no cumplieran estrictamente los criterios de inclusión, hayan decidido igualmente responder la encuesta. Es difícil saber de qué manera esto pudo haber impactado en los resultados, y creemos que esto conforma un interesante tema de exploración futura.

Conclusiones

Los códigos deontológicos y las guías de buenas prácticas sirven para adecuar la discrecionalidad de los profesionales a los estándares científicos y éticos que regulan la disciplina. Estas regulaciones cobran suma relevancia cuando el resultado de la práctica profesional tiene la potencialidad de incidir en decisiones que afectan los derechos fundamentales de las personas.

Ante la evidencia que indica que los profesionales de la salud mental que trabajan en ámbitos jurídicos, incluso los más expertos, no escapan a los sesgos propios del juicio humano (Neal & Grisso, 2014b; Zapf et al., 2018), son necesarias acciones formativas internas y regulaciones técnicas y deontológicas externas que los contrarresten (Dror, 2016). Estas acciones han sido definidas para los contextos anglosajones (Neal et al., 2019) y es un desafío a futuro su definición para la región latinoamericana. Los resultados de esta encuesta representan un primer paso en esta tarea y, por ejemplo, indican la importancia de difundir en esta región, pero especialmente en los países del sur, conocim ientos sobre instrumentos específicos para ámbitos jurídicos. Lo anterior debería ocurrir conjuntamente con otras condiciones, entre ellas: a) la generación de instancias de entrenamiento acreditadas, b) la mejora de la accesibilidad a los instrumentos adecuando sus costos a economías muy desfavorecidas en relación con aquellas donde se desarrollan y publican, c) la promoción de la investigación sobre sus propiedades psicométricas en la población local, y, finalmente, d) la inversión de cada país en estrategias de transferencia de los conocimientos resultantes desde los grupos de investigación hacia las administraciones de justicia. Con respecto a las segundas, destaca la importancia de promover prácticas de trabajo que minimicen el error predictivo, y que contemplen las garantías procesales y judiciales, así como los derechos fundamentales de las personas.

texto en

texto en