El sentido de pertenencia (SP) hace referencia a la experiencia de participación en un sistema o entorno de tal manera que cada miembro se siente valorado, incluido y aceptado, es decir, parte integral de dicho sistema (Pedler et al., 2022). Es un atributo que favorece la estabilidad, el interés y la proyección a futuro (Mellor et al., 2008). El SP es un atributo que puede desarrollarse en diferentes ámbitos de la vida de las personas, como la familia, escuela, universidad, centro laboral, entre otros (Hagerty et al., 1996). Asimismo, el SP predice cuán significativa se percibe la propia vida (Lambert et al., 2013) y el involucramiento en las actividades o grupos en los que se desarrollan las personas (Haim-Litevsky et al., 2023). Recientemente, Slaton et al. (2023) encontraron que el sentido de pertenencia modera significativamente la relación estudiante-maestro.

En el ámbito educativo, el sentido de pertenencia universitaria (SPU) se define como la percepción afectiva, cognitiva y social con respecto a la universidad en la que se estudia (Dávila de León & Jiménez, 2014). El SPU aglutina el desarrollo de sentimientos o sensaciones de conexión que experimenta el estudiante al sentirse aceptado, respetado, valorado e importante para el grupo y la universidad (Strayhorn, 2018).

Una clasificación estructurada es la de Ahn y Davis (2020); su análisis del sentimiento de pertenencia a la universidad de los estudiantes es multidimensional, definiendo cuatro ámbitos independientes entre sí: el compromiso académico, social, el entorno (ubicación geográfica, espacio natural, los espacios vitales y los aspectos culturales) y el espacio personal (al ámbito de las autoidentificaciones, la autoestima y la satisfacción vital). La pertenencia universitaria varía según las características institucionales y estudiantiles, como lo demuestran los estudios de Gopalan y Brady (2020) quienes destacan que los estudiantes de minorías raciales y étnicas y de primera generación (primer año) reportan una pertenencia más baja que sus compañeros con cuatro años. También el estudio de Vaccaro & Newman (2017) analiza la generación del sentido de pertenencia estudiantes LGBTQ de primer año. Por otra parte, Walton y Cohen (2007) encontraron que la pertenencia social en la universidad aumenta el rendimiento académico de los grupos étnicos menos representados.

Las diferentes investigaciones sobre los aportes del SPU sugieren que los estudiantes que tienen un mayor sentido de pertenencia tienden a desarrollar una mayor motivación y persistencia (Strayhorn, 2012; Yeager et al., 2016), más autoconfianza académica (Hausmann et al., 2007), niveles más altos de compromiso académico (Davila & Jimenez, 2014; Gillen-O’Neel, 2021; Ostrove & Long, 2007), mayor rendimiento (Aramendiz & Delgadillo, 2021; De Besa-Gutiérrez et al., 2019; Pedler et al., 2022; Strayhorn, 2018; Walton & Cohen, 2007) y permite la identificación de estudiantes involucrados con las actividades propuestas por la institución, siendo ellos quienes desarrollan una mejor valoración relativa de la institución (Roque & Quizhpi, 2022).

En línea con ello, Patel et al. (2023) señalan que el sentido de pertenencia es esencial para la motivación humana, incluso puede influir en cómo se desarrollan profesionalmente las personas. De acuerdo con Dávila de León y Jiménez (2014) el SPU constituye un predictor del bienestar general. Así, el SPU se prolonga, por ejemplo, en el caso de egresados; se ha encontrado que mantienen actitudes filantrópicas hacia su alma mater, asociado también al compromiso y participación en voluntariados (Drezner & Pizmony-Levy, 2021).

Por su parte, Xu et al. (2023) refieren que los universitarios con alto sentido de pertenencia muestran una mayor influencia de la identidad profesional y la motivación intrínseca en la mejora de la capacidad de su aprendizaje autorregulado. Sin embargo, Gravett y Ajjawi (2022) califican estos enfoques del SPU como tradicionales, al considerarla como una experiencia universalmente positiva, uniforme, y como un estado fijo del ser. Para ello contextualizan las consecuencias de la pandemia de COVID-19, en donde la crisis puso de manifiesto la fluidez, la desubicuidad y el cambio de las instituciones, llevando a una concepción más matizada de dónde y cuándo pertenecen los estudiantes. Otra aportación reflexiva es la de Graham y Moir (2022), al manifestar la necesidad de una pertinencia auténtica; esto nace de su preocupación por la prevalencia de las pedagogías de pertenencia como una experiencia centrada más en el “encajar en el sistema” que en centrarse en una universidad en construcción emergente que surge y existe a través de las interrelaciones de aquellos involucrados, es decir, cómo el profesorado y estudiantado van constituyendo ecosistemas y comunidades.

Lo expuesto pone en relevancia el estudio del sentido de pertenencia en el contexto universitario, ya que aparentemente constituye un predictor no solo de la performance académica sino también del ajuste en la universidad y por tanto un factor protector ante la deserción académica (Ostrove & Long, 2007). Sin embargo, el estudio de este constructo ha sido poco explorado en Perú. Esto se debe a la ausencia de un instrumento válido y fiable que permita su medición. La revisión de la literatura muestra la escasez de instrumentos que midan el SPU, la mayoría de ellos se aplican a escolares (Kuang et al., 2019; Slaten et al., 2018) y a otros contextos propios del desarrollo profesional (Patel et al., 2023; Rojas-Andrade et al., 2019).

Entre las medidas que se encontraron se tiene a Hagerty et al. (1996) quien diseñó y validó el instrumento Sense of Belonging (SOBI) en tres muestras, una de estudiantes universitarios, otra de pacientes en tratamiento por depresión mayor y otra de religiosas católicas. Inicialmente se verificó la validez basada en el contenido, la cual alcanzó un CVI igual a .83; para determinar la validez estructural de la medida se empleó un análisis factorial exploratorio (AFE) con el método de componentes principales. A pesar de su utilidad, esta no es una medida que permita identificar la pertenencia hacia una institución, sino que más bien explora el estado psicológico del sentido de pertenencia general y el deseo o habilidad de desarrollar este atributo.

En Latinoamérica, se encontró una escala para la medición del sentido de comunidad en grupos virtuales de redes sociales (Novo et al., 2016), desarrollada originalmente en España, cuya validez estructural fue reportada mediante un AFE por componentes principales, procedimiento actualmente desaconsejado (Lloret-Segura et al., 2014). En Chile, Rojas-Andrade et al. (2019) adaptaron la Escala de Sentido de Comunidad (SCI-II) originalmente desarrollada por Chavis et al. (2008) en una muestra de escolares de educación media; los hallazgos permitieron corroborar la estructura de tres dimensiones del constructo (conectividad, pertenencia valorada y membresía-reciprocidad); sin embargo, el sentido de comunidad no es equivalente al sentido de pertenencia.

Recientemente se han propuesto otros instrumentos para medir el sentido de pertenencia. Así, Slaten et al. (2018) crearon el University Belonging Questionnaire sobre una muestra de universitarios estadounidenses. La medida está compuesta por 24 ítems que se distribuyen en tres factores: afiliación a la universidad, apoyo y aceptación de la universidad, relaciones con el profesorado y el personal. No obstante, los índices de ajuste del modelo de tres factores fueron apenas aceptables (CFI = .92; TLI = .93; RMSEA = .05), a pesar de aplicar un estimador de máxima verosimilitud robusta.

Por su parte, Checa y Oberts (2021) adaptaron la Escala General de Pertenencia (EGP) de Malone et al. (2012) a una muestra de adultos españoles de edades entre los 17 y 73 años, si bien los resultados demuestran la solvencia estructural (ECV = .825; CR = .914) y la consistencia de sus puntuaciones (α = .917) se trata de un instrumento que no mide el sentido de pertenencia universitaria y más bien está enfocada en analizar el grado en que las personas han satisfecho su necesidad de pertenencia y han alcanzado un sentido de pertenencia general. Por su parte, Pastor et al. (2022) adaptaron al español la Escala de Necesidad de Pertenencia (EPN) de Leary et al. (2013) sobre una muestra de 540 adultos. Los resultados mostraron que la ENP alcanzó índices de ajuste aceptables, pero los modelos probados mostraron problemas en las cargas factoriales debido a la presencia de ítems redactados de forma inversa; dicha estructura mejoró al excluir estos ítems (CFI = .98; NNFI = .97; AIC = 59.27). Es necesario recalcar que este instrumento no mide el sentido de pertenencia universitario, lo que en realidad mide es la necesidad de pertenecer como una forma de motivación que impulsa la construcción de vínculos interpersonal.

Existen otros instrumentos como la Escala de Identificación Organizacional con los Centros Educativos y la Escala de Identificación Organizacional con Centros de Estudios; la primera fue validada por Maluenda-Albornoz et al. (2022a) y la segunda por Yáñez et al. (2006). Si bien ambas miden la identificación, la primera adopta una conceptualización de la pertenencia como una persona que forma parte de una organización y el segundo instrumento lo que mide es la identificación del estudiante con su carrera de estudio, no con la institución.

Así, los instrumentos descritos miden algún aspecto especifico de la identificación con la carrera, o con la organización desde una perspectiva de un miembro del equipo laboral de dicha institución; sin embargo, es necesario conocer el sentido de pertenencia como experiencia psicológica en términos de participación valorada y ajuste persona-entorno de los universitarios y como ella puede propiciar el bienestar e incluso reducir los niveles de deserción académica (Maluenda-Albornoz et al., 2023)

Por otra parte, Akar-Vural et al. (2013) diseñaron la Sense of Belonging Scale, inicialmente dirigida hacia adolescentes turcos, que mide el sentido de pertenencia hacia la escuela. Su modelo teórico subyacente comprende dos dimensiones: la primera denominada Contenment in school, la cual hace referencia al orgullo y felicidad de ser parte de la institución, y la segunda denominada Obedience of school rules, que aborda el cumplimiento de las normas establecidas por la institución. Los resultados del análisis factorial confirmatorio (AFC) permitieron corroborar esta estructura bifactorial, encontrándose índices de ajuste satisfactorios (CFI = .98; NNFI = .97; RMSEA = .059).

La búsqueda de instrumentos para medir el SPU llevó al equipo de investigación a elegir a la Sense of Belonging Scale (Akar-Vural et al., 2013) como una medida que cuenta con respaldo teórico, ya que desde la conceptualización del constructo se toma en cuenta su naturaleza multidimensional y la experiencia psicológica como tal, pues considera la identificación, seguridad y apoyo emocional percibido (Dávila de León & Jiménez, 2014), que para desarrollarse requiere de tiempo; incluso es posible que la edad modere su afianzamiento (Hagerty et al., 1996).

El propósito principal de la presente investigación fue adaptar y analizar las evidencias de validez y fiabilidad de la Sense of Belonging Scale en una muestra de universitarios peruanos. Específicamente se realizó la adaptación al español de la escala mediante el procedimiento de acuerdo interobservadores (back translation). Luego, se exploró la validez de estructura interna. Adicionalmente, se constató la invarianza factorial según la edad y finalmente se reportó la consistencia interna de las puntuaciones.

Método

Participantes

El presente es un estudio de diseño instrumental (Ato et al., 2013) en el que participaron 827 estudiantes de una universidad privada de Perú, todos elegidos por conveniencia, debido a su accesibilidad. Para los fines del estudio esta muestra se dividió en dos; con el primer grupo se realizaron los análisis exploratorios de la estructura interna. Esta muestra estuvo compuesta por 220 estudiantes, 68.6 % mujeres con una edad promedio igual a 21.68 años (DE = 4.87). El segundo grupo estuvo conformado por un total de 607 participantes entre varones (30.3 %) y mujeres (69.7 %) con una edad promedio de 21.28 años (DE = 4.21). El 49.1 % tienen una edad igual o menor a 20 años y 50.9 % tienen una edad mayor o igual a 20 años, procedentes de las carreras de psicología (30.70 %), administración (26.5 %), educación (25.5 %), ingeniería (10.5 %) y comunicaciones (6.8 %) de una sede ubicada en Lima Metropolitana. Todos corresponden al nivel socioeconómico C, que corresponde a clase media, y comparten características socioculturales comunes.

Instrumentos

Escala de Sentido de Pertenencia (ESP; Akar-Vural et al., 2013). Es un autoinforme compuesto por 10 ítems que miden el sentido de pertenencia a la escuela en dos dimensiones: Identificación con la escuela (ítems, 1, 2, 3, 4 y 5) Respeto a las normas (ítems, 6, 7, 8, 9 y 10), que aborda la desobediencia de las normas de la institución. Los ítems de la ESP presentan un escalamiento de respuesta tipo Likert de cinco opciones de respuesta que van de 1: fuertemente en desacuerdo a 5: fuertemente de acuerdo. Las propiedades psicométricas de la medida fueron analizadas mediante un AFE con el método de componentes principales y rotación varimax, se verificaron los supuestos de adecuación muestral (KMO = .86) y de intercorrelación de los ítems (χ 2 = 1526.71; gl = 45; p < .001). La estructura de dos factores explicó el 60.72 % de la varianza y las cargas factoriales oscilan entre .68 y .86. Posteriormente, a través de un AFC con el método de máxima verosimilitud se corroboró la estructura bifactorial, Factor 1: Contentment in school y Factor 2: Obedience of school rules, los cuales obtuvieron adecuados índices de ajuste (χ 2 = .80.93; p < .001; CFI = .98; NNFI = .97; RMSEA = 0.059). También se constató la validez en relación con otras variables, identificándose correlaciones positivas significativas con los puntajes de la Escala de Soporte Social Percibido y correlaciones negativas y significativas con los puntajes de la Escala de Soledad de UCLA; en cuanto a la fiabilidad se reportaron coeficientes alfa por encima de .70, lo que corresponde a valores adecuados.

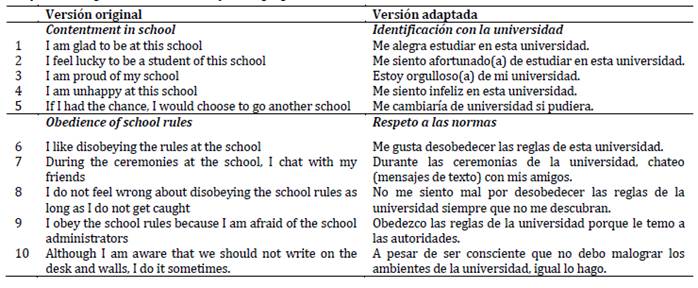

Para la presente investigación se adaptaron los reactivos del inglés al castellano; además, se modificó la realidad discursiva de los reactivos a un contexto universitario; para esto, se siguieron las indicaciones de la International Test Commission (ITC, 2017) y se contó con la asesoría de dos traductores con experiencia en estos procedimientos, a quienes se les encomendó el proceso de traducción de los reactivos (back translation).T1

Procedimientos

La recopilación de datos fue ejecutada en el último semestre de 2021 y primeros meses del 2022, de manera virtual a través de un formulario Google Forms sobre una muestra de universitarios, la cual fue contactada por distintos medios: correo personal e institucional. Este formulario contempla un consentimiento informado en donde se explica el objetivo del estudio, la naturaleza voluntaria de la participación y se garantiza el anonimato de los participantes. Para mitigar los riesgos de la aplicación remota de la prueba, se siguieron las recomendaciones de Elosua (2021): se aseguró la información recabada, se generó una copia de seguridad de la información, se brindaron indicaciones para que la respuesta de los formularios se hiciera en condiciones de privacidad. El equipo de investigación aseguró que las condiciones de evaluación facilitaran las respuestas de los participantes; durante todo el proceso de la investigación se garantizó la confidencialidad y anonimato de los participantes (American Educational Research Association et al., 2018).

Análisis de datos

El análisis estadístico se realizó con el paquete IBM SPSS versión 25 el cual se utilizó para realizar el análisis descriptivo de los ítems y el AFE y con el RStudio versión 1.1.456, específicamente con la librería lavaan (Rosseel, 2012) para realizar el AFC. El análisis estadístico se realizó mediante etapas. Se verificó la ausencia de outliers y datos faltantes, el supuesto de normalidad se revisó mediante los coeficientes de asimetría (g1) y curtosis (g2) se tomó como rango para estimar una distribución normal valores ± 1.5 (Medrano & Muñoz-Navarro, 2017; Pérez & Medrano, 2010).

Para la verificación del índice de acuerdo interobservadores se utilizó el Content Vality Ratio (CVR) propuesto por Lawshe (1975) y posteriormente modificado por Tristan (2008). Su elección respondió a las necesidades de verificación en un alcance de alternativas dicotómicas (acuerdo/desacuerdo) por parte de los observadores respecto de la equivalencia de las traducciones realizadas; valores por encima de .50 sugieren un acuerdo aceptable.

Se realizó un AFE se constató la adecuación muestral y la intercorrelacion de los ítems, se empleó el método de Weighted Least Squares (WLS) con rotación promax. Luego, se realizó un AFC con el método de Weighted Least Square Mean and Variance Adjusted (WLSMV); por la naturaleza categórica de los datos (Verdam et al., 2016) se consideraron adecuadas cargas factoriales de .40 (Williams et al., 2010). Se aplicó un ajuste al estadístico χ 2 para atenuar el efecto de la falta de normalidad (Satorra & Bentler, 1994; SB χ 2 )

Los índices de ajuste revisados fueron la razón chi-cuadrado entre los grados de libertad (χ 2 /gl) con valores esperados menores a 3, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) y Standarized Root Mean Square Residual (SRMR); en ambos casos se esperaron valores por debajo a .08 sugeridos por Bentler y Bonnet (1980). Se incluyeron el Comparative Fit Index (CFI) e Índice de Tucker-Lewis (TLI) cuyos valores aceptables se encuentran por encima de .95 (Hu & Bentler, 1999). A partir de las cargas factoriales de ambos modelos, se calculó la varianza promedio extraída (Average Variance Extracted (AVE)) siendo satisfactorios valores alrededor de .50; con ello se verificaron las evidencias de validez interna convergente (Fornell & Larcker, 1981). Adicionalmente, se reportó el Compositive Reliability (Coeficiente de Fiabilidad Compuesta (FC)) siendo aceptables valores superiores a .70. También, se verificó la invarianza configuracional, métrica, fuerte y estricta para la cual se consideraron cambios ΔCFI ≤ 0,01, ΔRMSEA ≤ 0,015 para establecer la invarianza (Byrne, 2008; Putnick & Bornstein, 2016).

Finalmente, para constatar la fiabilidad de la Escala de Sentido de Pertenencia Universitaria (ESPU) se utilizó el método de consistencia interna, se calculó el coeficiente omega, debido a la naturaleza ordinal de las variables (Katz, 2006; Ventura-León, 2017).

Resultados

Traducción y adaptación lingüística

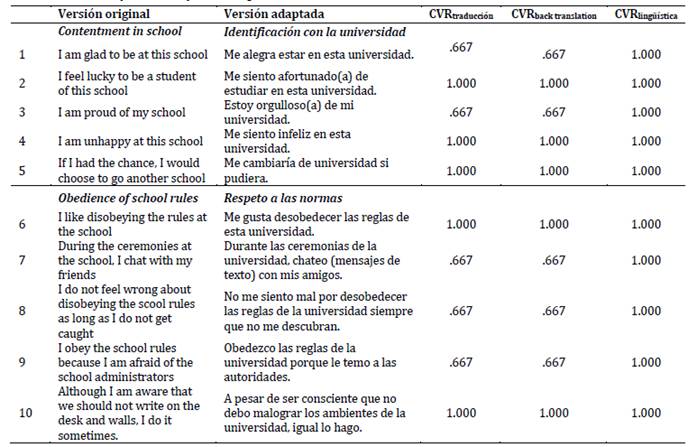

Para verificar la pertinencia de la traducción (inglés-español) se solicitó a tres traductores con experiencia en este tipo de procedimientos, a quienes se les preguntó si estaban de acuerdo (1) o en desacuerdo (0) con la calidad de la traducción realizada, el acuerdo de las respuestas se verificó mediante el coeficiente CVR reportándose valores que oscilan entre .667 y 1.000 (ver Tabla 2).

Este procedimiento se replicó para evaluar la traducción del español al inglés (back translation) los índices de acuerdo presentaron un comportamiento similar (CVR > .66). Adicionalmente, se solicitó a tres expertos en educación superior y psicología educativa, quienes observaron la pertinencia del lenguaje utilizado para cada ítem adaptado. Así, se decidió cambiar la palabra “escuela” por “universidad”, sobre estos cambios se alcanzó un acuerdo del 100 % en todos los reactivos.

En la Tabla 2 se exponen los índices de acuerdo para la traducción del inglés al español, el back translation y la adaptación lingüística de la ESPU. Adicionalmente, se consultó a una muestra de 20 estudiantes sobre la comprensión de las preguntas y la correspondencia con las alternativas de respuesta, en general las respuestas fueron favorables.

Tabla 2: Índices de acuerdo para la adaptación lingüística

Nota: Índice de acuerdo Lawshe (1975) modificado por Tristan (2008), valores adecuados a partir de 0.51.

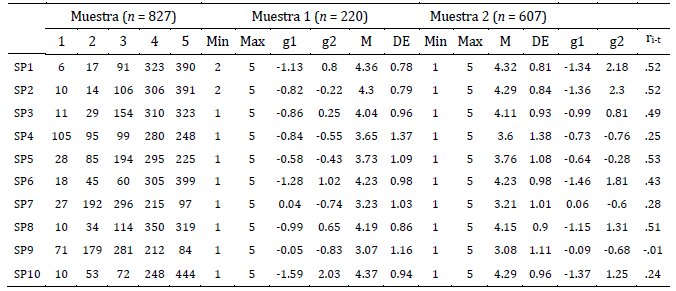

Estadísticos descriptivos y distribucionales

En la Tabla 3 se exponen los estadísticos descriptivos de la ESP para ambas muestras. Para la muestra 1, el promedio oscila entre 3.07 y 4.36 con una variabilidad que fluctúa entre 0.78 y 1.37. En relación con la muestra 2, los promedios de las puntuaciones van entre 3.081 y 4.316; los coeficientes de asimetría sugieren una asimetría negativa en la mayoría de los reactivos; por su parte, los coeficientes de curtosis denotan que la mayor proporción presentan una distribución platicurtica, con excepción de los ítems 4, 2, 7 y 9 los cuales presentan una distribución leptocúrtica. También se reportan las frecuencias de las alternativas de respuesta, el cual es considerado un estadístico que permite interpretar un conjunto de variables de naturaleza ordinal. Estos valores muestran que existe una distribución más acentuada hacia las alternativas 4 y 5. Las correlaciones ítem-test corregido se calcularon para la muestra de 607 participantes, estas muestran que la mayoría de los reactivos están por encima de .20 con excepción del ítem 9.

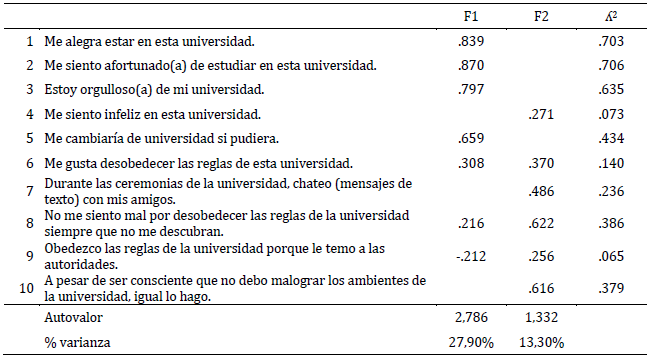

Evidencias de validez basada en la estructura interna

El AFE se realizó sobre una muestra de 220 participantes, el índice de adecuación muestral resulto aceptable .789; asimismo, la intercorrelación de los reactivos resultó adecuada (χ 2 = 646.750; gl= 36.00; p < .001). Las cargas factoriales encontradas en el primer factor (27.9 %) van de .659 a .870, resulta que el ítem 4 no satura adecuadamente; en cuanto al segundo factor (13.3 %), las cargas fluctúan entre .256 y .622. Este modelo exploratorio explicó el 41.2 % de la varianza (ver Tabla 4).

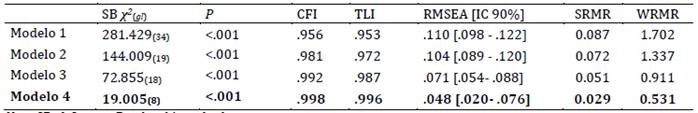

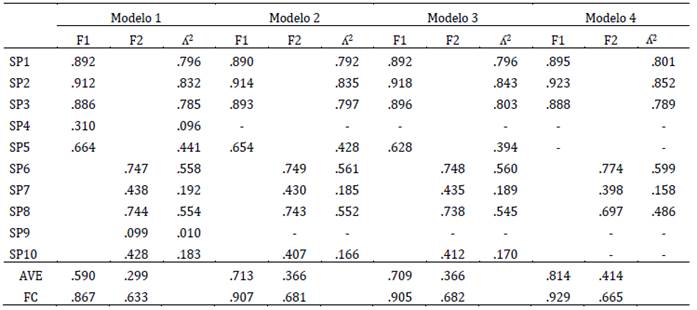

Análisis factorial confirmatorio

A partir de la información obtenida en el AFE se analizaron cuatro modelos confirmatorios (ver Tabla 5). En el Modelo 1 bidimensional, se encontraron cargas factoriales por encima de .40, con excepción de los ítems 4 y 9, con índices de ajuste parcialmente adecuados (SB χ 2 /34 = 8.27; CFI > .95). En el Modelo 2 se excluyen los ítems 4 y 9, con ello las cargas factoriales aumentan, pero los índices de ajuste no mejoran sustancialmente (SB χ 2 /19 = 7.57; CFI > .95); adicionalmente, se ha incluido la carga factorial al cuadrado (ʎ2) con la intención de exponer una medida más precisa de la asociación del ítem con su respectivo factor, se puede apreciar en que los ítems 4, 5, 9 y 10 presentan valores por debajo de .40, lo que indica que la varianza especifica de estos ítems es demasiado alta.

Tabla 5: Modelos confirmatorios de la Escala de Sentido de Pertenencia

Notas: Modelo 1: Modelo bidimensional original; Modelo 2: Modelo bidimensional sin ítems 4 y 9; Modelo 3: Modelo bidimensional sin ítems 4, 9 y con un error correlacionado entre ítems 5 y F2; Modelo 4: Modelo bidimensional sin ítems 4, 5, 9 y 10.

Luego de revisar los índices de modificación se propone el Modelo 3, modelo bidimensional sin los ítems 4, 9 y con un error correlacionado entre el ítem 5 y el segundo factor, las cargas factoriales mejoran y los índices de ajuste resultan parcialmente satisfactorios (SB χ 2 /18= 4.04; CFI > .99); sin embargo, que el ítem 5 correlacione con el segundo factor es teóricamente inadecuado. Por ello, en el Modelo 4, modelo bidimensional sin los ítems 4, 5, 9 y 10, los índices de ajuste resultan muy satisfactorios (SB χ 2 /8 = 2.37; CFI > .99).

Asimismo, se calculó el AVE para evaluar la fiabilidad convergente de los factores identificados identificándose que los valores AVE del factor 2, que corresponde a obediencia de las normas es el que presenta valores por debajo de lo esperado (< .50); sin embargo, en el modelo 4, es en el que se encuentra el valor más alto de este coeficiente. Esto es similar a lo que ocurre con los valores del coeficiente de Fiabilidad Compuesta (FC), en el Modelo 1 para el primer factor fue igual a .867, para el segundo factor se encontró un coeficiente igual a .633, lo que demuestra que la medida presenta una adecuada consistencia en sus puntuaciones. Para los modelos restantes este comportamiento se mantuvo, arrojando medidas mayores para el primer factor. Así, en el Modelo 4, el primer factor alcanzó un FC = .929 y para el segundo factor fue de .665.

En la Tabla 6, se exponen los índices de ajuste para los modelos analizados, se observa que los índices comparativos sugieren que el Modelo 4 presenta la estructura más parsimoniosa y coherente, ello en consideración que el Modelo 3, pues se sugiere el desplazamiento de un ítem que teóricamente fue concebido para un factor diferente.

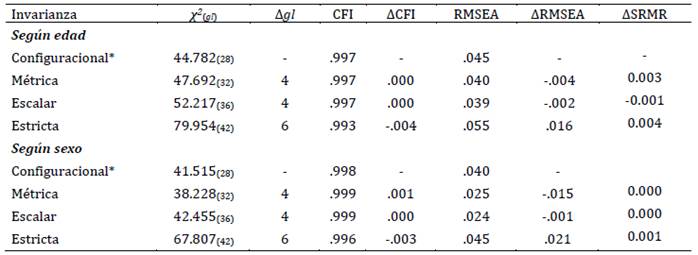

Invarianza factorial, según edad y sexo

En la Tabla 7, una vez identificado que el Modelo 4 es el que presenta una mejor estructura interna, se analizó la invarianza factorial por edad y sexo. Al respecto, los resultados permiten concluir que la ESPU presenta invarianza configuracional, métrica, escalar y estricta. Al corroborarse la invarianza configuracional esto indica que los mismos ítems o factores están presentes en todas las muestras, aunque los valores específicos de los parámetros pueden variar. En lo que refiere a la invarianza métrica, los resultados demuestran que, la fuerza de las relaciones entre los ítems o factores y el constructo es constante en ambas muestras. Respecto a la invarianza escalar, se refiere a la igualdad de la varianza de los errores de medición de los ítems o factores en todos los grupos o condiciones. En cuanto a la invarianza estricta, los resultados indican que los ítems o factores miden el mismo constructo en todos los grupos, y que las cargas de los ítems o factores son iguales en todos los grupos. En suma, la invarianza en estos cuatro niveles sugiere que el instrumento de medición es válido y confiable para su uso en diferentes grupos o condiciones, ya que mide consistentemente el mismo constructo de manera similar en todos ellos.

Evidencias de fiabilidad

La confiabilidad de la ESPU se estimó para los modelos 1, 2 y 4. Para el primer modelo, el factor 1, obtuvo un coeficiente omega igual a .809; mientras que el factor 2, alcanzó un coeficiente igual a .576. En el segundo modelo, se obtuvieron coeficientes omegas igual a .864 y .593 para los factores 1 y 2 respectivamente. En el modelo 4, los valores de fiabilidad fueron de .883 (primer factor) y .571 (segundo factor). Tal como se puede apreciar los valores de fiabilidad del primer factor resultan adecuadas en todos los modelos probados; sin embargo, el segundo factor apenas obtiene medidas por encima de .50, esto sugiere que sus puntajes no son consistentes.

Discusión

El sentido de pertenencia en universitarios hace referencia a la identificación con la institución en la que se estudia, atributo que resulta importante para un adecuado desempeño académico (Hagerty et al., 1996). Su estudio es relevante ya que favorece el potencial de los estudiantes (Aramendiz & Delgadillo, 2021; De Besa-Gutierrez et al., 2019; Hausmann et al., 2009), se relaciona con la adecuación a la vida universitaria (Ostrove & Long, 2007) y con el bienestar general (Dávila de León & Jiménez, 2014).

El propósito del presente estudio fue adaptar lingüísticamente y analizar la estructura interna de la Sense of Belonging Scale (Akar-Vural et al., 2013) sobre una muestra de universitarios. Los resultados dan cuenta que el procedimiento de traducción realizado acorde con las indicaciones de la ITC (2017), y la adecuación lingüística realizada donde se reemplazó la palabra “escuela” por “universidad” no alteró el contenido de la medida, y favoreció a la comprensión de los reactivos en el contexto universitario peruano. El procedimiento permitió verificar la adecuación semántica de cada reactivo y se obtuvieron buenos índices de acuerdo (Muñiz et al., 2013).

En lo referente a la validez estructural de la ESPU se determinó que de los cuatro modelos analizados el Modelo 4 resultó ser el más pertinente. Para su análisis se eliminaron los reactivos que presentaron comportamientos inestables, entre ellos el ítem 4 “Me siento infeliz en esta universidad”, ítem 5 “Me cambiaría de universidad si pudiera”, ítem 9 “Obedezco las reglas de la universidad porque le temo a las autoridades” e ítem 10 “A pesar de ser consciente que no debo malograr los ambientes de la universidad, igual lo hago”, mejorando la eficiencia de la medida y resultando en una estructura parsimoniosa, coherente e interpretable (Fornell & Larcker, 1981).

La eliminación de estos cuatro ítems puede alterar el contenido teórico de la ESPU; sin embargo, esta decisión se tomó luego de considerar que la forma en la que estaban redactados los ítems generaba confusión. Esta decisión puede respaldarse en documentos en donde se ha escrito sobre el efecto de los ítems redactados negativamente y las sugerencias actuales son no incluirlos en medidas de tipo Likert (Suárez-Álvarez et al., 2018; Tomás et al., 2012). Además, la cantidad de tres ítems por factor puede justificarse a partir de lo indicado por autores como Frías-Navarro (2022) y Costello y Osborne (2005) quienes señalan que la inclusión de tres ítems por factor constituye un tamaño suficiente para una adecuada medición de un atributo, incluso para el cálculo de su fiabilidad.

Es posible que estas diferencias encontradas en cuanto a la estructura interna y la eliminación de ítems respecto con la versión original desarrollada por Akar-Vural et al. (2013), se deba principalmente a cuestiones culturales, específicamente a la capacidad de comprensión de textos por parte de los participantes, esto se ha visto reflejado en las cargas factoriales bajas obtenidas por los ítems redactados negativamente. Como se ha podido ver reflejado en los ítems 4 “Me siento infeliz en esta universidad” y 5 “Me cambiaría de universidad si pudiera”.

Otra razón que puede tener implicancias sobre los resultados es la valoración que puede hacerse sobre la obediencia de las reglas dimensión del sentido de pertenencia universitaria, esto a razón que la fiabilidad de esta dimensión está muy debajo de lo esperado. En general, los países latinoamericanos tienen una expectativa negativa sobre sus autoridades lo que los lleva a cuestionarlos constantemente, es posible que los universitarios encuestados tengan arraigado dicho patrón lo que ha evidenciado como esta dimensión ha obtenido resultados inconsistentes que se haya visto reflejado en un esfuerzo insuficiente de respuesta (careless) (Johnson, 2005). Esta perspectiva sobre las autoridades es diferente en Europa, lo que puede generar menos sesgos o deseabilidad social en sus respuestas.

A partir de los análisis estadísticos realizados se obtuvo una versión corta de la ESPU (Modelo 4) conservándose la estructura teórica subyacente sobre la cual fue desarrollada y obtiene incluso mejores índices de ajuste que la versión original (Akar-Vural et al., 2013). Así, se mantiene el primer factor denominado identificación con la institución y la segunda obediencia de las normas. Con ello se corrobora la naturaleza multidimensional del constructo, la cual ha sido expuesta en otras medidas (Hagerty et al., 1996; Chavis et al., 2008; Rojas-Andrade et al., 2019; Slaten et al., 2018). Sin embargo, es preciso señalar que, si bien inicialmente la ESPU puede utilizarse para medir el sentido de pertenencia universitario, esto no implica que esta contenga todos componentes necesarios para un abordaje profundo del sentido de pertenencia pues, como se ha descrito, la pertenencia se da por el sentido de conexión con la institución (identificación), el sentirse valorado y respetado, y también por sentirse de algún modo responsable con la institución.

Asimismo, se pudo establecer la invarianza factorial de la medida según edad y sexo (Modelo 4), lo que indica que la ESPU no introduce sesgos en la medición de este atributo en universitarios peruanos (Byrne, 2008). Al corroborarse la invarianza configuracional, métrica, escalar y estricta, esto implica que la estructura interna es solvente, que los ítems miden el factor en el cual están relacionados y que la fuerza de las relaciones entre los ítems o factores y el constructo es constante tanto por edad como por sexo (Putnick & Bornstein, 2016). En suma, la invarianza en estos cuatro niveles sugiere que el instrumento de medición es válido y confiable para su uso en diferentes grupos o condiciones, ya que mide consistentemente el mismo constructo de manera similar en todos ellos (Svetina et al., 2020).

En cuanto a la fiabilidad esta se calculó mediante el coeficiente omega, ya que resulta ser una medida más eficiente para variables ordinales. Los hallazgos permiten afirmar que la ESPU es consistente en sus puntuaciones para el primer factor y presenta valores apenas inadecuados para el segundo factor. Estos hallazgos fueron relativamente superiores a los reportados en el estudio de Akar-Vural et al. (2013). No obstante, es necesario considerar la interpretación de un coeficiente adicional, el cual se desprende de las cargas factoriales, el coeficiente de fiabilidad compuesta, que obtiene valores adecuados en todos los factores de los modelos probados. Esta discrepancia en el cálculo de los coeficientes podría dar lugar a nuevas investigaciones en donde se busque establecer la razón de estas discrepancias ya que, si solo se consideran los valores omegas, estos están por debajo de .667 para el segundo factor de obediencia de normas (Krippendorff, 2011). Esta discrepancia se puede deber a problemas en la comprensión de los enunciados o el esfuerzo insuficiente de respuesta por la naturaleza del constructo.

Las implicancias prácticas de la presente investigación tienen que ver con la contribución de una medida que permitirá el estudio del sentido de pertenencia en el ámbito universitario, toda vez que es un constructo que se relaciona con el ajuste a la vida universitaria (Ostrove & Long, 2007), rendimiento académico (Aramendiz & Delgadillo, 2021), fortalecimiento de la formación profesional (Corona, 2020), permite la identificación de estudiantes involucrados con las actividades propuestas por la universidad, quienes desarrollan una actitud más favorable hacia la institución (Roque & Quizhpi, 2022), y orienta el sentido de vida de las personas (Lambert et al., 2013). Sin embargo, es necesario profundizar en el estudio de la fiabilidad del instrumento para identificar si los valores bajos de fiabilidad se deben a un factor de método asociado a la redacción de ítems negativos, los cuales son predominantes en el segundo factor. Asimismo, es necesario tomar esta medición con cautela y tener en consideración que este es un primer estudio y que se requieren más análisis para obtener una medida que tenga una mayor consistencia interna.

En resumen, se obtiene una versión breve de la ESPU compuesta por seis ítems que se distribuyen en dos factores: identificación con la universidad (“Me alegra estudiar en esta universidad”, “Me siento afortunado de estudiar en esta universidad”, “Estoy orgulloso de mi universidad”) y respeto a las normas (“Me gusta desobedecer las reglas de esta universidad”, “Durante las ceremonias de la universidad, chateo (mensajes de texto) con mis amigos. No me siento mal por desobedecer las reglas de la universidad siempre que no me descubran”). En este sentido, el análisis del contenido de los ítems y sus dimensiones es consistente con la conceptualización del sentido de pertenencia que se ha expuesto en el presente trabajo, pues este se entiende como la experiencia psicológica en términos de participación valorada y ajuste persona-entorno de los universitarios (Maluenda-Albornoz et al., 2022b, Maluenda-Albornoz et al., 2023).

Asimismo, el ESPU hace alusión a una percepción afectiva, cognitiva y social con respecto a la universidad en la que se estudia (Dávila de León & Jiménez, 2014). Es por ello que los ítems que componen la escala aglutinan en su contenido sentimientos o sensaciones de conexión, que se ven reflejados en el primer factor. Mientras tanto, las experiencias de aceptación parten desde la aceptación de las normas de convivencia, los cuales se manifiestan al sentirse aceptado, respetado, valorado e importante para el grupo y la universidad (Strayhorn, 2018), elementos que se exponen en el segundo factor de la ESPU, aunque la inclusión de ítems redactados de forma negativa que exploran el respeto de normas ha podido tener un efecto contraproducente derivado en los resultados que se han discutido. Se hace necesario continuar con el estudio del instrumento y de aspectos como la equivalencia conceptual y la revisión del contenido de los reactivos en posteriores estudios.

La principal limitación del estudio reside en la naturaleza no probabilística de la muestra seleccionada, lo cual hace que los resultados deban tomarse considerando la limitada capacidad de generalización, siendo interpretables solo para contextos socioculturales similares. Otra limitación del estudio tiene que ver con que no se exploraron otras evidencias de validez como la relación con otros constructos, lo que hace necesario que se encaminen próximas investigaciones en las que se complementen estos hallazgos.

texto en

texto en