El comportamiento prosocial hace referencia a todas aquellas acciones realizadas con la intención de beneficiar a otros individuos o grupos sociales (Dunfield, 2014; Eisenberg, Eggum, y Di Giunta, 2010). Se trata de conductas voluntarias que se adoptan para ayudar, cuidar, asistir y confortar a otros (Caprara, Steca, Zelli, y Capanna, 2005). Son muchos los estudios que aportan evidencia sobre la relación entre el comportamiento prosocial y la habilidad empática, los cuales consideran a esta última como una variable predictora de la conducta prosocial (Mestre Escrivá, Samper García, y Frías Navarro, 2002). Se define a la empatía como una reacción que manifiestan los individuos frente a las experiencias emocionales observadas en otros (Davis, 1983), la cual involucra la integración de procesos afectivos (percibir y compartir estados emocionales con otros) y cognitivos (comprender y adoptar el punto de vista de los demás). Se postula a la empatía como el principal factor motivador de la conducta prosocial. En este sentido, se establece que los individuos que manifiesten una mayor disposición empática tendrán mayor probabilidad de involucrarse en conductas prosociales y de inhibir conductas antisociales o agresivas (Auné, Blum, Abal, Lozzia, y Atorresi, 2014; Mestre Escrivá, Samper García, y Frías Navarro, 2004). La manera más frecuente de evaluar la empatía es a través de escalas de autorreporte, siendo el Índice de Reactividad Interpersonal - IRI (Davis, 1980) una de las escalas más conocidas y utilizadas para evaluar este constructo en adultos de diversas poblaciones y culturas. La conducta prosocial también suele evaluarse a partir de medidas de autoinforme pero, a diferencia de la empatía, ha sido un constructo mayormente estudiado en población de niños y adolescentes, y por lo tanto la mayoría de las escalas disponibles para su evaluación se centraron en dichos grupos etarios (Auné et al., 2014). En este sentido, no se conoce con tanta exactitud lo que sucede con esta conducta en población adulta. Teniendo en cuenta esta problemática, se construyó la Escala de Conducta Prosocial - ECP (Auné y Atorresi, 2017), que se trata de una escala recientemente desarrollada en Argentina que permite evaluar la prosocialidad en individuos adultos de habla hispana.

Se reporta que algunas variables demográficas, como la edad y el género, influyen sobre el rendimiento de los individuos en el IRI y la ECP. La edad presenta una asociación positiva con el rendimiento en dichas escalas, dado que se entiende que el repertorio de respuestas empáticas y prosociales va aumentando y complejizándose progresivamente a lo largo de la vida (Auné et al., 2014). Por su parte, se describen diferencias en el rendimiento en el IRI y la ECP según el género de los individuos, siendo las mujeres quienes, en general, obtienen puntuaciones más altas en las escalas. Aún se debate si esta diferencia en el rendimiento se debe a una mayor habilidad empática y disposición prosocial en las mujeres o si, por el contrario, debería atribuirse a la influencia de las expectativas y los estereotipos sociales de género que se ponen en juego al evaluar con medidas de autoinforme (Auné y Atorresi, 2018; Bacigalupe, Caamaño, y Leiva, 2023).

La literatura nos muestra que la conducta prosocial y la empatía están íntimamente relacionadas, siendo la empatía una variable moduladora de la respuesta prosocial, y por lo tanto se esperaría que el rendimiento de los individuos en la escala IRI se relacione con los puntajes obtenidos en la ECP. Sin embargo, son pocos los estudios que han explorado el funcionamiento del IRI y la ECP en personas adultas de habla hispana. Por un lado, Auné y Atorresi (2017) han validado el uso de la ECP en población adulta de Argentina y reportaron un efecto del género de los participantes en las puntuaciones de la escala (Auné y Atorresi, 2018). Asimismo, la ECP fue recientemente adaptada para su uso en población adulta de Lima (Canales Reyes, 2020), pero aún no hay estudios que analicen su relación con otras variables. Por su parte, el IRI ha sido utilizado en población adulta de Argentina (Bacigalupe et al., 2023), Chile (Fernández, Dufey, y Kramp, 2011), España (Serrada-Tejeda et al., 2022) y Colombia (Garcia-Barrera, Karr, Trujillo-Orrego, Trujillo-Orrego, y Pineda, 2017) y en todos los casos se han reportado diferencias entre hombres y mujeres en las puntuaciones. En todos los estudios mencionados, se ha analizado a cada escala únicamente de forma individual y por este motivo aún no contamos con datos sobre la relación entre la empatía y la conducta prosocial evaluada con el IRI y la ECP en población adulta de habla hispana. Asimismo, en la mayoría de los estudios mencionados se ha analizado la relación de estas escalas con el género, pero no sabemos cuál es su asociación con otras variables sociodemográficas de interés, como la edad. A su vez, tampoco se conoce si las personas que son evaluadas con ambas escalas muestran diferencias en función de si responden primero sobre sus conductas prosociales o por sus características empáticas. Se podría esperar que el rendimiento en una escala de autorreporte de la conducta prosocial como la ECP se vea influenciado por las respuestas previas que tuvo la persona en la escala IRI.

El objetivo del presente estudio es evaluar la conducta prosocial de personas adultas de habla hispana utilizando la ECP y analizar su interacción con la empatía evaluada con la escala IRI. Asimismo, se propone identificar de qué manera otras variables de interés, como la edad, el género y el orden en que se presentan las escalas durante la evaluación, se relacionan con dicho rendimiento.

Método

Diseño

El presente trabajo implica la realización de un estudio descriptivo con un diseño de corte transversal, de acuerdo a la clasificación propuesta por Montero y León (2007).

Participantes

Los participantes fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico. Se solicitó la colaboración voluntaria de estudiantes universitarios de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Los criterios de inclusión/exclusión fueron: a) personas de nacionalidad argentina, residentes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, cuya lengua nativa sea el español; b) edad entre 18 y 40 años; c) sin antecedentes neurológicos y/o psiquiátricos que puedan afectar la cognición; d) sin consumo actual de psicofármacos.

Con el paquete pwr (Champely, 2020) se calculó el tamaño de la muestra mínimo necesario para estimar los parámetros de la regresión lineal múltiple realizada, asumiendo un tamaño del efecto medio (f 2 de Cohen = 0.15), un nivel de significación estadística (α) de 0.05 y un poder (1-β) de 0.80. El cálculo arrojó que la muestra mínima debía estar constituida por 92 participantes.

La muestra final estuvo compuesta por 115 participantes, de los cuales 89 fueron mujeres y 26 hombres. La media de edad fue de 23.1 (DE = 5.12, mediana = 21), con un rango de 19 a 40 años.

Instrumentos

Encuesta para datos sociodemográficos

Se administró una encuesta estructurada para recolectar los datos sociodemográficos de los participantes. En esta encuesta, los participantes debían registrar su edad, reportada en años, y su género autopercibido seleccionando una de las siguientes opciones de respuesta: Mujer, Hombre, No binario, Otro, No estoy seguro/a, Prefiero no contestarlo. Asimismo, se incluyeron preguntas sobre otras variables sociodemográficas de interés necesarias para determinar el cumplimiento de los criterios de inclusión, tales como: nacionalidad, lugar de residencia, grado de educación formal máximo alcanzado, consumo actual de psicofármacos y antecedentes neurológicos y/o psiquiátricos.

Escala de Conducta Prosocial - ECP (Auné y Atorresi, 2017)

Se trata de una escala de autoreporte, construida para población adulta de Buenos Aires, que evalúa conducta prosocial. Está compuesta por 15 ítems distribuidos en dos subescalas: a) Confortar: incluye comportamientos que manifiestan empatía, comprensión, refuerzo y soporte emocional (p. ej., cuando siento que alguien está mal, le demuestro que lo entiendo); b) Ayuda: incluye comportamientos de asistencia, cuidado y compromiso con los otros (p. ej., hago donaciones a organizaciones benéficas). La modalidad de respuesta es de tipo Likert con seis opciones que reflejan la frecuencia con que se realiza la conducta descripta en cada ítem (1 - Nunca a 6 - Siempre). La escala permite obtener un puntaje total y uno específico para cada subescala. Valores más altos en cada uno de estos puntajes indican mayor prosocialidad. En la muestra utilizada para este estudio, se obtuvieron valores alfa de Cronbach de .83 y omega de McDonald de .87 para el puntaje total de la ECP, los cuales indican que la consistencia interna de la escala es aceptable (Frías-Navarro, 2022). No se observaron mejorías sustanciales en los indicadores al eliminar ningún ítem de la escala.

Indice de Reactividad Interpersonal - IRI (Davis, 1980; versión en español de Mestre Escrivá et al., 2004)

Esta escala de autorreporte ampliamente utilizada para evaluar la empatía está compuesta por 28 ítems agrupados en cuatro subescalas: a) Fantasía: tendencia de los individuos a identificarse con sentimientos y acciones de personajes ficticios (p. ej., cuando veo una buena película puedo muy fácilmente situarme en el lugar del protagonista); b) Toma de perspectiva: habilidad para comprender y adoptar de forma espontánea el punto de vista psicológico de otras personas (p. ej., antes de criticar a alguien intento imaginar cómo me sentiría si estuviera en su lugar); c) Preocupación empática: tendencia a experimentar sentimientos de compasión, preocupación y calidez hacia los otros en situaciones desafortunadas (p. ej., a menudo tengo sentimientos tiernos y de preocupación hacia la gente menos afortunada que yo); d) Malestar personal: tendencia a experimentar sentimientos de incomodidad y ansiedad en intercambios interpersonales tensos (p. ej., en situaciones de emergencia me siento aprensivo e incómodo). El formato de respuesta es de tipo Likert con cinco opciones que indican el grado en que los individuos se sienten identificados con la serie de afirmaciones que se les presentan (0 - No me describe bien a 4 - Me describe muy bien). La escala permite obtener un puntaje total y uno específico para cada subescala. Valores más altos en cada uno de estos puntajes indican una mayor habilidad empática. En la muestra utilizada para este estudio, se obtuvieron valores alfa de Cronbach de .73 y omega de McDonald de .78 para el puntaje total del IRI, los cuales indican que la consistencia interna de la escala es aceptable (Frías-Navarro, 2022). No se observaron mejorías sustanciales en los indicadores al eliminar ningún ítem de la escala.

Procedimiento

El presente estudio se enmarca dentro de un proyecto doctoral evaluado y aprobado por el Comité de Conductas Responsables en Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

La recolección de los datos para el presente estudio se realizó de forma virtual a través de la plataforma Google Forms, durante el período comprendido entre los meses de junio y septiembre del año 2022. Se confeccionaron dos versiones de un mismo formulario, invirtiendo el orden de exposición a las escalas de evaluación: versión IRI-ECP y versión ECP-IRI. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a una de las dos versiones.

La convocatoria para participar en el estudio fue realizada mediante una difusión vía e-mail, en la que se incluía un link que permitía al participante acceder a la versión del formulario previamente seleccionado.

Una vez que los participantes accedían a dicho link se les presentaba, en primer lugar, una breve descripción del estudio y algunas aclaraciones técnicas para utilizar la plataforma. Luego, accedían directamente al consentimiento informado en el cual se explicaban en detalle los objetivos, procedimiento y consideraciones éticas del estudio. Una vez que se obtenía el consentimiento explícito de participación, se les pedía que completaran una breve encuesta de datos sociodemográficos. Finalmente, cada participante accedía a las escalas de evaluación de la empatía y la conducta prosocial, en el orden de presentación asignado previamente.

Análisis de datos

Se estimó la consistencia interna de las puntuaciones totales de las escalas utilizadas (IRI y ECP) a partir del cálculo de los indicadores alfa de Cronbach y omega de McDonald. Se realizó estadística descriptiva para las variables evaluadas para la muestra completa. Para analizar la asociación entre las variables, se utilizó el coeficiente de Correlación de Pearson. Para analizar el efecto de cada una de las variables estudiadas sobre el rendimiento en la Escala de Conducta Prosocial se realizaron modelos de regresión lineal simple considerando al rendimiento en la ECP como variable respuesta y a cada una de las variables por separado como variables explicativas. Se aplicaron métodos gráficos de visualización de las relaciones individuales entre el rendimiento en la ECP y el resto de las variables (gráficos de dispersión o gráficos de violín según corresponda). Luego, se ajustó un modelo de regresión lineal múltiple con el rendimiento en la ECP como variable respuesta y con efectos aditivos de las variables explicativas orden de presentación, edad, género y puntuación en la escala IRI, y con un efecto de interacción entre el género y el puntaje en la escala IRI. Se analizaron los supuestos de normalidad, homocedasticidad y linealidad del modelo múltiple a través del análisis de residuos. Como medida de bondad de ajuste se estimó el coeficiente de determinación (R 2 ajustado).

Para el análisis de los datos se utilizó la versión 4.2.1 de R (R Core Team, 2022) bajo el entorno R Studio (R Studio Team, 2022). Los datos y el script para reproducir los análisis y figuras de este trabajo pueden encontrarse en: https://osf.io/njqek/

Resultados

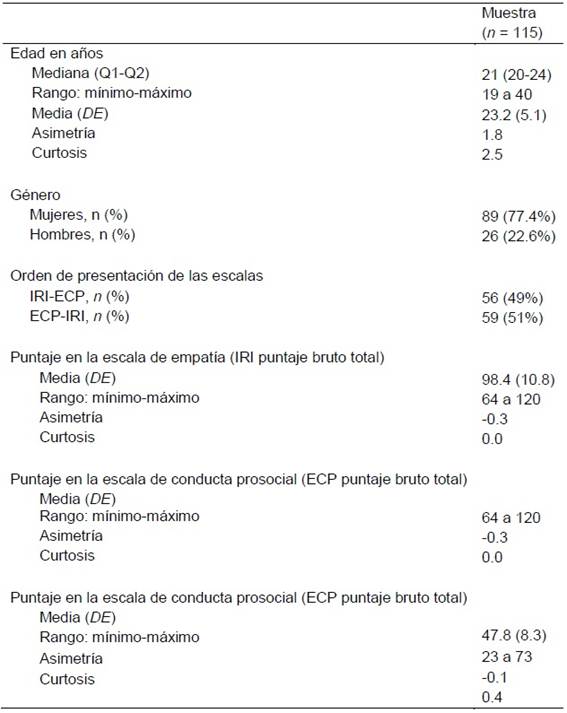

La muestra estuvo conformada por 115 participantes, 56 fueron asignados aleatoriamente al grupo IRI-ECP y 59 al grupo ECP-IRI. En la tabla 1 se muestran los resultados descriptivos de la muestra completa para cada una de las variables evaluadas. Se observa que la muestra estuvo compuesta principalmente por jóvenes adultos (rango de edad de 19 a 40 años) y con una mayoría de mujeres (77.4%).

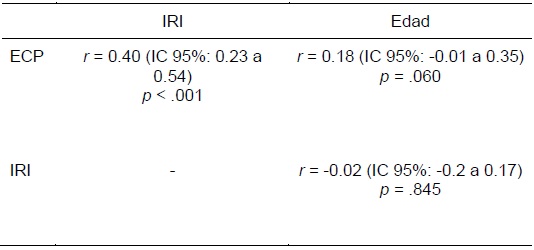

En la tabla 2 se muestran los resultados de las correlaciones de Pearson realizadas entre las variables analizadas.

Tabla 2: Resultados de las correlaciones entre las variables edad, puntaje de la escala IRI y puntaje de la escala ECP

Resultados de los ajustes de los modelos lineales simples

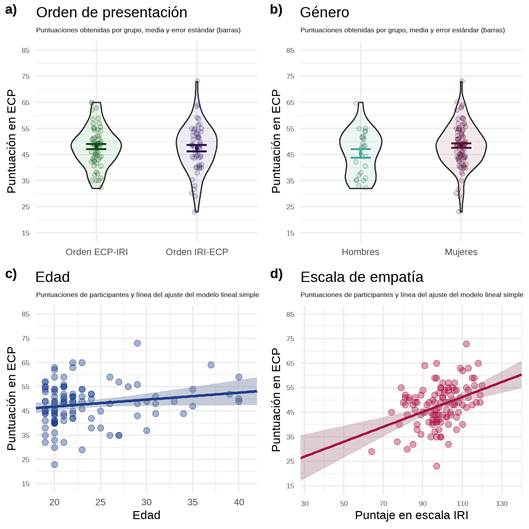

En los gráficos de la figura 1 se muestran los comportamientos individuales entre las diferentes variables analizadas como potenciales explicativas del rendimiento en la escala ECP, sin ajustar por covariables. Los resultados de los ajustes de los modelos lineales simples mostraron que, al considerar a las variables por separado, el rendimiento en la escala ECP se encontró asociado únicamente al rendimiento en la escala IRI (R 2 = .16, β estimado = 0.3, IC 95%: 0.27 a 0.44, p < .001). En ese caso, se observó una asociación positiva en la que el aumento del puntaje en la escala IRI se asoció en un aumento de la puntuación en la escala ECP. No se observó efecto en los modelos simples que consideraron como variables explicativas aisladas del rendimiento en ECP al orden de presentación (Media del grupo IRI-ECP = 47.4, DE grupo IRI-ECP = 9.10; Media del grupo ECP-IRI = 48.0, DE grupo ECP-IRI = 7.6; β estimado = 0.59, IC 95%: -3.68 - 2.5, p = .707), la edad (R 2 = .03, β estimado = 0.29, IC 95%: -0.01 - 0.58, p = 0.06), o el género (Media mujeres = 48.4, DE mujeres = 8.2; Media hombres = 45.5, DE hombres = 8.5; β estimado = 2.95, IC 95%: -0.7 - 6.6, p = .112).

Figura 1 Asociación individual sin ajuste por co-variables del orden de presentación (a), el género (b), la edad (c) y el rendimiento en la escala de empatía IRI (d) sobre las puntuaciones de la escala de conducta prosocial (ECP). Las escalas numéricas para el puntaje de ECP en todos los gráficos inician en 15 ya que es la menor puntuación posible que pueden obtener los participantes. En el gráfico d) la escala numérica del puntaje para IRI inicia en 28 ya que es la menor puntuación posible que pueden obtener los participantes y se indica a partir del valor 30 para facilitar su visualización. En las figuras c) y d) se presentan las líneas de ajuste del modelo lineal simple y con sombreado el intervalo de confianza del 95%.

Resultados del ajuste del modelo lineal múltiple

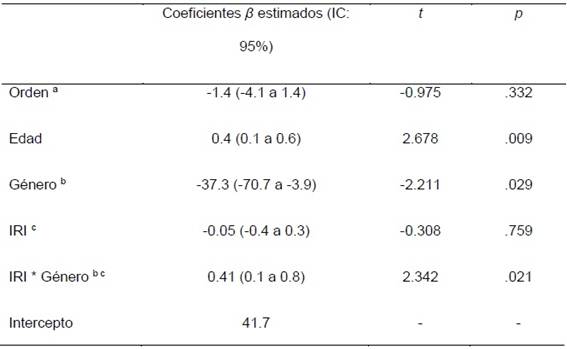

El resultado general de la regresión lineal múltiple mostró significación estadística (F (5,109) = 6.968, p < . 001) y explicó el 21% de la variabilidad en el rendimiento en la ECP (R 2 ajustado = 0.21). El análisis de los residuos no mostró evidencia de incumplimiento de los supuestos de normalidad, homocedasticidad y linealidad del modelo. En la tabla 3 se presentan los resultados de las estimaciones realizadas del modelo de regresión lineal múltiple para explicar el rendimiento en la escala ECP al considerar a todas las variables como potenciales explicativas, así como también la consideración de la interacción entre el género y la puntuación en la escala IRI.

Tabla 3: Resultados de la regresión lineal múltiple para estimar el rendimiento en la escala completa de conducta prosocial (ECP)

Nota: (a) Categoría de referencia para la variable orden: 1 = IRI-ECP. (b) Categoría de referencia para la variable género: 1 = Mujer. (c) IRI puntaje de la escala completa

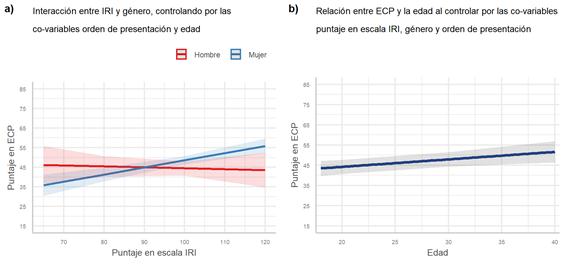

Los resultados del ajuste múltiple mostraron que no hubo relación con el orden de exposición a las escalas IRI y ECP, aunque sí se observó asociación con la edad (p = .009) y con la interacción entre el rendimiento de la escala IRI y el género (p = .021) al ajustar por todas las variables. Debido a que la interacción fue significativa, los resultados de las asociaciones con IRI y el género de forma aislada no resultan informativos y deben ser interpretados de forma conjunta para analizar su relación con el rendimiento en la escala ECP. En la figura 2 se muestran los valores predichos por el modelo ajustado para la escala de conducta prosocial en función de la edad y la interacción entre el rendimiento en el IRI y el género. Se observa que un aumento en la edad se asocia a un aumento en las puntuaciones de la ECP al controlar por el resto de las covariables. Por otro lado, los resultados de la interacción entre el IRI y el género indican que un aumento del rendimiento en la ECP se asocia a un aumento en las puntuaciones de la escala IRI pero solo para las mujeres y no para los hombres, al controlar por el resto de las covariables del modelo.

Figura 2: Valores predichos del rendimiento en ECP por el ajuste del modelo lineal múltiple. Se muestra la asociación con la interacción entre el rendimiento en la escala de empatía IRI y el género (a) y el efecto de la edad (b) al controlar por el resto de las co-variables del modelo. Las escalas numéricas para el puntaje de ECP inician en 15 ya que es la menor puntuación posible que pueden obtener los participantes. Las escalas numéricas para el puntaje en la escala IRI y la edad de los gráficos a) y b), respectivamente, tienen valores comprendidos entre los mínimos y máximos obtenidos por la muestra. Se muestra la línea de valores predichos por el modelo lineal múltiple y con sombreado su intervalo de confianza del 95%.

Discusión

El objetivo principal que guió el presente estudio fue conocer cuáles son las variables que se relacionan con la prosocialidad en adultos de habla hispana evaluados con la Escala de Conducta Prosocial (ECP). Se planteó al género, la edad, el rendimiento en el Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) y al orden de presentación de ambas escalas como variables potencialmente asociadas. Los resultados de este estudio mostraron que el rendimiento en la ECP se encuentra asociado a la edad y a la interacción entre el rendimiento en la escala IRI y el género. El orden de presentación de las escalas durante la evaluación no mostró estar asociado a las puntuaciones en las mismas.

En base a lo que se describe en la literatura sobre la habilidad empática y la prosocialidad, se esperaba encontrar una asociación directa entre los puntajes de la ECP y del IRI. Sin embargo, los resultados de este estudio mostraron que la asociación entre estas escalas no es relevante al analizarlas de forma aislada, sino que la relación debe interpretarse a partir de la interacción entre el IRI y el género. Esto significa que un aumento en el rendimiento en la ECP se asocia a un aumento en las puntuaciones de la escala IRI pero solo para las mujeres y no para los hombres. Desde el punto de vista teórico, la empatía y la conducta prosocial son constructos complejos y multideterminados, por lo que es razonable que los puntajes del IRI y la ECP estén relacionados en función de su interacción con otras variables. La relación entre el género, la empatía y la conducta prosocial ha sido ampliamente estudiada y diversas investigaciones han reportado que existen diferencias intergénero al evaluar dichas habilidades. Bacigalupe et al. (2023) evaluaron a una muestra de adultos de Buenos Aires con la escala IRI y encontraron que las mujeres obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que los hombres, específicamente en las subescalas Fantasía y Preocupación Empática. Por su parte, también se encontraron diferencias entre hombres y mujeres de Buenos Aires en el rendimiento de la ECP, siendo las mujeres quienes exhibieron puntuaciones significativamente superiores (Auné y Atorresi, 2018). Si bien en el presente estudio no se encontró una asociación directa del género con el rendimiento en la escala ECP, sí observamos una relación con esta variable en interacción con el IRI. Existen diversas teorías biológicas, neuroendocrinas y neurofuncionales, que intentan explicar este efecto del género en el rendimiento de la escala (Christov-Moore, et al., 2014; Yang, Decety, Lee, Chen, y Cheng, 2009). Sin embargo, las investigaciones destacan a las teorías psicosociales como las explicaciones más aceptadas, en las que se propone que las diferencias entre hombres y mujeres se deben a la influencia que los roles de género y las expectativas sociales tienen sobre el rendimiento de los individuos en las escalas que dependen del autoinforme (Auné y Atorresi, 2018; Bacigalupe et al., 2023; Löffler y Greitemeyer, 2021). Siguiendo este enfoque, podría pensarse que las mujeres obtienen puntuaciones más elevadas en las escalas debido a las creencias y expectativas sociales que estereotípicamente asocian a este género con atributos ligados a la emocionalidad, la sensibilidad, el cuidado y la protección, y por lo tanto sus respuestas en las escalas van a tender a adecuarse a dichos rasgos normativos. En este sentido, sería incorrecto pensar que un género es intrínsecamente más prosocial o empático que el otro, sino que el rendimiento de hombres y mujeres en escalas de autoinforme estaría sistemáticamente sesgado por los estereotipos y roles de género asignados a cada uno. La relación que se observa entre esta variable sociodemográfica y el rendimiento en la escala IRI, y el modo en que esta interacción se asocia al rendimiento en la ECP, deja en evidencia la importancia de considerar al género a la hora de evaluar la empatía y la conducta prosocial en adultos.

Por otra parte, los resultados de este estudio mostraron que la edad se relaciona con el rendimiento de los individuos en la ECP, ya que se observó que un aumento en la edad se asocia a un aumento en las puntuaciones de la escala. Esto permite establecer a la edad como otra variable sociodemográfica que debe ser considerada a la hora de evaluar la conducta prosocial. Los resultados del presente estudio coinciden con lo expuesto en investigaciones previas, en las que se establece a la edad como una variable que se relaciona con la manifestación de comportamientos prosociales (Auné et al., 2014). La disposición prosocial de los individuos se desarrolla y madura a lo largo de los ciclos vitales y por lo tanto va sufriendo cambios en el tiempo: el repertorio de respuestas prosociales aumenta progresivamente durante la niñez, se vuelve relativamente estable durante la adolescencia y luego vuelve a incrementar y complejizarse durante la juventud, de la mano del desarrollo y maduración de otros procesos como el razonamiento moral, la capacidad de autorregulación y la habilidad empática (Rodriguez, Mesurado, Oñate, Guerra, y Menghi, 2017). Es importante destacar que la mayoría de las investigaciones sobre comportamiento prosocial, así como también la mayoría de las escalas disponibles para valorar el constructo, están centradas en las etapas vitales de la niñez y la adolescencia, por lo tanto aún es poco lo que se conoce sobre la prosocialidad en la etapa adulta (Auné y Atorresi, 2017; Caprara et al., 2005).

Por último, a diferencia de lo planteado en las hipótesis de este estudio, el orden de presentación no mostró estar asociado al rendimiento en la ECP. Esto indica que el orden de exposición a las escalas (IRI-ECP y ECP-IRI) sería indistinto durante la evaluación ya que realizar un autorreporte de habilidades empáticas no se relaciona con el autorreporte de la conducta prosocial.

Limitaciones del estudio

Este estudio presentó diversas limitaciones que proponemos considerar para futuras investigaciones que intenten replicar las relaciones aquí halladas. En primer lugar, la recolección de datos se realizó de manera virtual a través de la plataforma Google Forms, por lo cual el IRI y la ECP debieron ser adaptadas al formato online. Este tipo de administración hizo que no se pudieran controlar algunas variables como, por ejemplo, que cada participante no responda más de una vez o que la forma online sea equivalente a la utilizada en papel. Se espera poder replicar los resultados del presente estudio con nuevas muestras evaluadas también con el formato online.

En segundo lugar, la muestra estuvo compuesta por una mayor cantidad de mujeres que de hombres (77% de la muestra reportó género femenino). Debido a este desbalance en relación al género, los resultados de este trabajo deben ser interpretados con cautela y comparados con futuros estudios que incluyan nuevas muestras de hombres y mujeres.

Por otra parte, los criterios de inclusión/exclusión de este estudio establecían que los participantes debían ser personas adultas de entre 18 y 40 años. Sería interesante que futuras investigaciones repliquen el estudio ampliando el criterio de edad, para poder evaluar a personas mayores y analizar la asociación de esta variable demográfica con la conducta prosocial en otros ciclos vitales.

Además, la muestra estuvo conformada únicamente por estudiantes universitarios, por lo que sería deseable que los resultados obtenidos sean corroborados en individuos de otros niveles educativos. Asimismo, los participantes fueron en su totalidad estudiantes de la carrera de Psicología, lo cual pudo haber sesgado los resultados del estudio debido a que existe evidencia de que los estudiantes terciarios y universitarios de profesiones que implican solidaridad, ayuda o conductas empáticas hacia otros tienden a puntuar significativamente más alto en la ECP que aquellos estudiantes de carreras que no involucran directamente a las conductas prosociales (Auné, Abal, y Atorresi, 2019). En futuros estudios se espera poder contar con una muestra más heterogénea que permita potenciar las posibilidades de generalización de los resultados.

Por último, en este trabajo se utilizaron únicamente los puntajes totales de las escalas IRI y ECP para analizar la asociación entre la empatía y la conducta prosocial de adultos de habla hispana. En futuros estudios, sería deseable analizar la relación específica entre las distintas subescalas de cada herramienta (ayuda y confortar, y fantasía, toma de perspectiva, preocupación empática y malestar personal, respectivamente) con el fin de conocer con mayor detalle a ambos constructos.