Manuscript

Pero vos, de este lado de tu tiempo, ¿cómo vivís, poeta?, ¿cuánta nafta te queda para el viaje que querías tan lleno de gaviotas? Julio Cortázar. Ándele. Salvo del Crepúsculo, 1984.

¿Cuánta infraestructura hace falta para lograr ciudades más justas? Esta pregunta es recurrente en múltiples talleres de diseño participativo que el autor de este texto ha liderado en mas de 40 alcaldías en 7 países latinoamericanos desde 20201. Existe una brecha enorme, a veces percibida como insalvable, entre los recursos financieros en la región y las necesidades para atender las desigualdades espaciales.

La comprensión de las desigualdades espaciales se puede situar bajo el paraguas de la justicia espacial, centrada en la democratización del espacio urbano a partir de la diversificación y distribución equitativa de recursos tales como espacios públicos, escuelas, y centros de salud, en el territorio (Fainstein, 2010, 2014). En este sentido, Edward Soja explica a la justicia espacial como un complemento más que un sustituto en la maximización y diversificación del acceso a las oportunidades -sociales, económicas, políticas- situados en el marco la justicia social (Soja, 2010). El acceso justo a estos recursos en el espacio puede facilitar al ciudadano la inserción de sus talentos y deseos en el contexto social.

Este estudio de sobre implicaciones espaciales de la justicia social tuvo un momento cumbre en 1968, un año recordado por las protestas que reclamaban desde la calle mayor presencia de diferentes formas comunitarias en las decisiones de gobierno y de diseño. Fue justo en ese año cuando Henri Lefebvre escribe el influyente Le Droit à la Ville (El Derecho a La Ciudad), donde manifiesta que el derecho a la ciudad solo puede formularse desde el acceso a una vida urbana transformada y renovada (Lefebvre, 1968); aquí el autor entiende la vida urbana como recurso para la búsqueda de sociedades mas justas. Lefebvre demanda el cómo este derecho va mas allá de la inserción de infraestructuras bien diseñadas criticando especialmente cuando ignoran los arreglos espaciales que son una representación compleja y dinámica de los desequilibrios de poder, tal y como lo explica explícitamente en otro de sus libros emblemáticos: La Producción del Espacio (1991). Utilizando el lenguaje de Lefebvre, podemos decir que el diseño y distribución de infraestructuras no simplemente "están allí", sino que se relacionan con un contexto que promueven o limitan la justicia espacial.

Claramente, este contexto tiene en Lefebvre implicaciones vinculadas a las relaciones de poder que abarcan aspectos políticos, económicos, sociales y de gobernanza. El derecho a la ciudad no ocurre solamente en el espacio físico, sino en los modos cómo la sociedad organiza el acceso a sus recursos. Pero al mismo tiempo, y tal como lo explica Edward Soja, la acción humana y los contextos sociales colectivos que enmarcan las actividades humanas literalmente "tienen un lugar" (Soja, 2010). Una residente de Petare (Caracas, Venezuela), el barrio autoproducido mas denso del hemisferio occidental, debe subir y bajar en promedio el equivalente a 40 pisos diarios recorriendo un laberinto de escaleras ergonómicamente deficientes (Cardona, 2012). Existe en Petare una historia transgeneracional de desigualdades sociales (Cardona, 2021), pero al mismo tiempo vivir allí limita las capacidades a sus residentes de insertarse en las dinámicas socioeconómicas de la ciudad. Las injusticias sociales, temporales, y espaciales, dialogan multidireccionalmente (Soja, 2010).

Ante estas injusticias, los profesionales que sirven para imaginar el espacio -arquitectos, diseñadores urbanos y del paisaje, urbanistas, ingenieros, entre otros- encarnan un interés técnico cuya pretensión es transformar lo que acontece (cf. Habermas 1986), a partir de la construcción de nuevas infraestructuras. Es por ello que sea tan frecuente la pregunta sobre cuánta infraestructura hace falta para la justicia espacial. Iniciado por esta pregunta, esta investigación procura demostrar que el conteo de la cantidad de infraestructura necesaria para abordar las desigualdades espaciales está desenfocado. Adicionalmente procura discutir algunas ideas sobre cuál es la pregunta indicada para comenzar a cerrar esta brecha.

La pregunta sobre cuánta infraestructura es necesaria para abordar el impacto espacial de las desigualdades sociales no es reciente. En 1949, el Pan American Union, la organización predecesora de la Organización de Estados Americanos para promover la cooperación entre países de América Latina y los Estados Unidos, publicó:

How Many Dwellings are Needed? (...) the conditions which constitute the acute housing crisis in Latin America have their roots in economic and social factors (¿Cuántas viviendas se necesitan? Las condiciones que constituyen la aguda crisis inmobiliaria en América Latina tienen sus raíces en factores económicos y sociales) (Violich & Jones, 1949).

El artículo, firmado por los urbanistas estadounidenses Francis Violich y Robert Jones para la revista Low-Cost Housing In Latin America (Vivienda de bajo costo en América Latina), fue un texto fundamental para lo constituye el viviendismo en América Latina, que se enfoca en la cuantificación de unidades de vivienda como indicador para medir el desarrollo y la integración social (Cardona, 2021; Echeverría Ramírez, 2003). Esta mirada se enmarca en un espíritu modernizador que pretende el reemplazo de una sociedad tradicional por un sistema enlazado con el sistema capitalista global (Cardona, 2021; Latham, 2000), donde la vivienda moderna y modernizadora es el indicador de desarrollo. Ciertamente, la vivienda forma parte de los derechos humanos (de Ormaechea Otalora et al., 2024; Ortega & Yahaira, 2024); la capacidad que tiene un individuo de insertarse a las dinámicas urbanas depende en buena medida de su acceso a un espacio para vivir. Sin embargo, ello no es suficiente para lograr una integración social; ya las Naciones Unidas del Día Mundial del Hábitat en 1985 (Bill 40/202, 1985) reconocía años de reclamos por entender que la vivienda por sí sola no es suficiente para lograr la integración justa y equitativa del ciudadano. En consecuencia, hoy en día ya no es difícil comprender que el ciudadano vive en comunidad y que la vivienda debe estar integrada a un ecosistema de infraestructuras que motoricen las relaciones humanas. De allí que hoy en día han surgido nuevas preguntas sobre cuántas escuelas, cuántos hospitales, o cuánto espacio público es necesario para cerrar las desigualdades espaciales.

Consecuentemente, hoy es recurrente el conteo de otras infraestructuras necesarias. Abundan los ejemplos, y la extensión de este texto permite mencionar solo algunos. El libro Puro Espacio pregunta literalmente cuántos espacio público se necesita para para lograr ciudades menos desiguales (Silva, 2020), como una traducción contemporánea al texto de Violich y Jones pero demandando la construcción de espacios públicos modernizadores y no tanto de unidades de vivienda. Los hacedores de políticas pública han estado obsesionados con los índices que calculan cantidades de infraestructuras, como por ejemplo la repetida demanda de 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes, parámetro usualmente atribuido a la Organización Mundial de la Salud2 y que se ha convertido en un paradigma para muchos planificadores latinoamericanos. En este caso, la obsesión por el conteo de árboles ignora que un modelo de ciudad compacta y caminable puede ser ambientalmente mas justa en lo que respecta a la emisión de gases de efecto invernadero, independientemente de la cantidad de árboles que se tengan. Una ciudad como Nueva York puede considerarse ambientalmente mas justa que un suburbio estadounidense copado de árboles, tal y como lo explica Edward Glaeser (2011) en su paradigmático libro Triumph of the City (El Triunfo de la Ciudad).

Ciertamente, la tendencia a la cuantificación como herramienta de planificación no es exclusiva de América Latina. De hecho, un extremo del conteo de infraestructuras necesarias para la planificación urbana lo podemos encontrar en el libro The Endless City (La Ciudad sin Fin), editado por la London School for Economics, que compila varios datos y estadísticas para demonstrar que estamos en la era del proyecto urbano (Burdett & Sudjic, 2007), donde este proyecto se ubica en la cuantificación de datos como estrategia. El énfasis de lo cuantificable como proyecto urbano se ha convertido en una ciencia dominante en el diseño de ciudades, ello está soportado además con la preminencia del uso de las tecnologías de Sistemas de Información Geográfica (GIS, por su acrónimo en inglés) como mecanismo para geolocalizar datos. Hoy en día es fundamental el uso de estas herramientas de análisis espacial para procurar una justicia espacial a partir del diseño de infraestructuras.

Aunque comprendiendo la importancia y la utilidad de los datos, es inevitable la hipótesis de que la provisión de puntos de recursos espaciales sin planificar su relación sistémica con el contexto que lo rodea puede acentuar las desigualdades espaciales, de allí que el conteo de la infraestructura sea insuficiente. En 2017, el poeta Nicanor Parra mencionó con algo de humor una frase bastante común en escuelas de planificación: "hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno; consumo promedio: un pan por persona" (The Clinic, 2017); asimismo, el simple conteo de recursos de infraestructuras como el espacios públicos puede ocultar la desigualdad en su acceso físico-espacial. Esta es la trampa de la estadística y la cuantificación, y también la trampa de la planificación basada únicamente en datos. Han transcurrido 75 años de la pregunta sobre cuántas viviendas se necesitan lanzada por Violich y Jones, y pareciera que los planificadores han logrado superar el paradigma del conteo de viviendas, pero se han exacerbado otros conteos como estrategia. Es lo que algunos investigadores han llamado cínicamente Spreadsheet Urbanism (Matias, 2019; Zuddas, 2018).

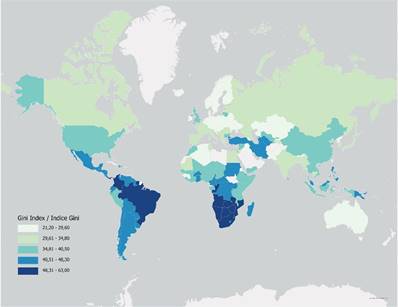

No cabe duda de que la estadística, y especialmente el mapeo de datos a través de GIS, es una herramienta para la visualización de las desigualdades. Sin embargo, ella es comúnmente utilizada para la espacialización de categorías no espaciales de desigualdad, principalmente el ingreso (Kanbur et al., 2005; van Ham et al., 2021). Un caso común es la georreferenciación del coeficiente Gini que mide el grado en que la distribución del ingreso (Figura 1). Este análisis puede desarrollarse incluso multiescalarmente, donde los datos sobre el ingreso nacional se descomponen en unidades espaciales más pequeñas, llegando a la escala de la parcela. La georreferenciación de datos es una herramienta para la representación espacial de fenómenos que no son espaciales; sin embargo, ella no necesariamente aborda las desigualdades producidas por el espacio. Tal y como explican Ravallion y Wodon, la espacialización de datos como la desigualdad de ingreso puede generar estrategias de planificación que ignoren las limitaciones de acceder a los recursos en el espacio físico que permitan superar las desigualdades (1999).

Figura 1: Espacialización mundial del coeficiente Gini de desigualdad de ingresos oscila entre cero y 100.

Desde esta perspectiva, es oportuno proponer una interpretación diferente en el estudio de la desigualdad espacial. En lugar de explorar la espacialización de desigualdades no espaciales como el ingreso, conviene explor las desigualdades generadas por medios espaciales; específicamente el acceso a los recursos en el territorio. El derecho a una vida transformada y renovada planteada por el Lefebvre ha sido ampliamente interpretada desde relevancia que tiene mejorar el acceso a los recursos espaciales urbanos como estrategia (Harvey, 2003; Isin & Wood, 1999; Mitchell, 2003; Schwab, 2018) a través de una distribución equitativa de recursos espaciales en el espacio urbano.

El estudio de la accesibilidad espacial no es nuevo. El primer análisis que explora la provisión ideal de recursos sociales en el territorio, fue Social Needs And Resources in Local Services (Necesidades y recursos sociales en los servicios locales), desarrollado por Bleddyn Davies (1968) desde la Universidad de Oxford. Desde entonces, la importancia de brindar servicios a comunidades desfavorecidas ha sido reconocida en la planificación urbana e implementada mediante la asignación de recursos urbanos tales como escuelas y centros comunitarios en el territorio. Actualmente existen grupos profesionales especializados en esta materia, como es el caso de Space Syntax, empresa ubicada en Londres que utiliza herramientas digitales para el análisis socio-espacial de las desigualdades (Mehri & Davoudpour, 2019), y el City Form Lab de Massachussetts Institute of Technology (MIT) que explora índices de accesibilidad como herramienta para el análisis urbano (Sevtsuk, 2018).

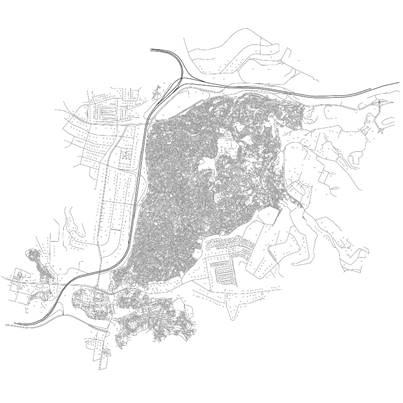

En el caso de esta investigación, se propone hacer un análisis de accesibilidad desde diferentes unidades de vivienda hacia recursos de infraestructura en el territorio de Petare, específicamente en su sector norte, el mismo barrio autoproducido mencionado anteriormente para explicar las implicaciones sociales de las desigualdades espaciales.

Petare es el barrio autoproducido -comúnmente denominados asentamientos informales- mas grande de Caracas (Venezuela). A pesar de que la normativa nacional vigente exige la existencia de más de 11,5 metros cuadrados de espacio público por habitante (MINDUR, 1985), Petare cuenta con menos de 0,24 (Cardona, 2012). Caminar por un barrio como Petare es recorrer un territorio donde la desigualdad espacial es evidente. Este recorrido puede considerarse como equivalente a caminar una villas miseria en Argentina, una favelas en Brazil, un campamento en Chile, un llegaypon en Cuba, un tugurio en El Salvador, un trench town (ciudad de trinchera) en Jamaica, un asentamientos irregular en Mexico, un barrios bruja en Panama, un pueblo joven en Perú, o una barriadas en Puerto Rico. Por poner algunos de los eufemismos que hemos decidido utilizar para estigmatizar estas poblaciones (Canclini, 2012), que históricamente no han tenido un acceso justo a los recursos espaciales. Trabajando en torno a Petare Norte, las siguientes líneas muestra el resumen de una investigación que analiza el acceso a recursos espaciales de acuerdo a cinco diferentes escenarios3, con el objeto de demostrar que el simple conteo y distribución de los puntos de recursos en el territorio no es suficiente para atender las desigualdades espaciales.

Para comprender el impacto de esta dotación de puntos de infraestructura en el caso de Petare Norte (Figura 2), se hace un análisis geolocalizado de accesibilidad, el estudio asume que esta variable es fundamental para el logro de la justica espacial. En el estudio, se normalizan diferentes variables -cantidad y dimensiones de espacios públicos insertados, asignación de tramas de calles para el recorrido, etc.- en los diferentes escenarios, para demostrar que existen variaciones significativas de accesibilidad justa y equitativa a los recursos de infraestructura, independientemente de la cantidad de recursos que se inserte. Se trabaja con herramientas digitales de análisis espacial de datos, específicamente el Urban Network Analysis Tool (Herramienta de Análisis de Redes Urbanas) desarrollada por Andres Sevtsuk en el City Form Lab (MIT), que estudia índices de accesibilidad desde puntos de origen hacia recursos de infraestructura a través del recorrido de redes de calles existentes. (Sevtsuk, 2018). En este caso, se aplica la herramienta Service Area (Áreas de Servicio), asumiendo para todos los escenarios una distancia de proximidad de 400 metros a través de la trama de calles existentes, con un factor de decaimiento (β) de 0.002. Los mapas generados diferencian en color negro aquellas viviendas que tienen acceso a los recursos espaciales en cada uno de los escenarios. La localización de estos puntos es representada gráficamente con pines rojos (Figuras 3 a Figura 7). En cada escenario se inserta como puntos de recursos urbanos un total de 10 espacios públicos con unas dimensiones de 400 metros cuadrados, el equivalente a una cancha de baloncesto.

Figura 3: Mapa de Accesibilidad, Petare Norte (escenario 1), programas de gobierno Espacios Sucre (ES) y Espacios de Paz (EP)

Figura 4: Mapa de Accesibilidad, Petare Norte (escenario 2), recursos levantados en talleres de diseño participativo (PDW por sus siglas en inglés)

Figura 5: Mapa de Accesibilidad, Petare Norte (escenario 3), cuadrícula institucional 500x500m (GRID).

Figura 6: Mapa de Accesibilidad, Petare Norte (escenario 4), proyectos de habilitación física (PHF).

Los primeros dos escenarios de los cinco estudiados nacen de un programa de espacios públicos ocurrido en Petare Norte entre 2010 y 2015. Entre esos años, tanto el gobierno nacional como el local de Venezuela, y a pesar de identificarse con ideologías políticas opuestas, lanzaron un programa muy similar de dotación de espacios públicos que incluyó a Petare. Inicialmente, el gobierno municipal creó un programa denominado Espacios Sucre (ES), que creaba un paisaje disperso de pequeñas intervenciones (Ocariz et al., 2012). Posteriormente, el gobierno federal lanzó el programa Espacios de Paz (EP) (Vieira, 2021), con un esquema de planificación muy similar, el cual formó parte de la XV Edición de la Bienal de Venecia 2016. Los dos programas produjeron una estrecha coordinación entre arquitectos, comunidades y agencias gubernamentales para construir espacios públicos cuyo tamaño se aproximaba a los 400 metros cuadrados. Los espacios se caracterizaron por un diseño arquitectónico competente y en técnicas constructivas que se hibridaban con las lógicas de la autoproducción. Dada la similitud de estos dos programas, decidimos unirlos para efectos del análisis (ES+EP, Figura 3). Estos programas de gobierno, siendo los mas recientes en la dotación de espacios públicos implementados en un barrio autoproducido en Venezuela, sirvió de inspiración para el desarrollo de todo el estudio.

Paralelamente a la inserción de espacios públicos a través de estos programas, el autor de esta investigación lideró una serie de talleres de diseño participativo (PDW, por sus siglas en inglés, (Figura 4) también en Petare4, en estos talleres se consultó a diferentes miembros activos de la comunidad sobre aquellos lugares que consideraban idóneos para la inserción de espacios públicos de una escala similar a las descritas en los casos ES y EP (AREPA, 2015). La localización de los espacios públicos solicitados por la comunidad en estos talleres, constituyó el tercer escenario del estudio.

Adicionalmente, desde esta investigación se considera que incrementar los escenarios puede permitir maximizar la validez de los resultados del estudio, por lo que se agregan tres escenarios adicionales de accesibilidad. Para el cuarto escenario se estudia de las implicaciones en la accesibilidad de una cuadrícula institucional (GRID, Figura 5), con el objeto de especular un nuevo esquema de orden para el barrio a partir de una retícula de 500x500 metros. Adicionalmente se analiza una propuesta de Proyectos de Habilitación Física (PHF, Figura 6) que incluye los espacios públicos en diferentes planes de mejoras que se han proyectado, aunque no construido, para Petare Norte. Este ejercicio incluye, entre otras cosas, los espacios propuestos por el Plan de Habilitación Física de Barrios desarrollado por el gobierno federal de Venezuela entre 1994 y 2007 para mejorar la infraestructura de equipamientos públicos en los barrios autoproducidos (Baldo et al., 1999; Baldo & Villanueva, 2012), y que ha sido el programa mas emblemático de este tipo en la historia reciente venezolana (Mercado et al., 2008). Este programa plantea la construcción de viviendas de sustitución en terrenos estables, y la construcción de espacios públicos donde actualmente se sitúan viviendas de alto riesgo a nivel geotécnico5.

Por último, el experimento incluye como escenario una hipótesis de inserción de espacios públicos que presentara el máximo posible de accesibilidad (MAX, Figura 7) siguiendo los mismos parámetros establecidos para los otros escenarios. Se utiliza la técnica del ensayo y error que permiten los programas de análisis geoespacial de datos hasta lograr aquella de accesibilidad mas eficiente.

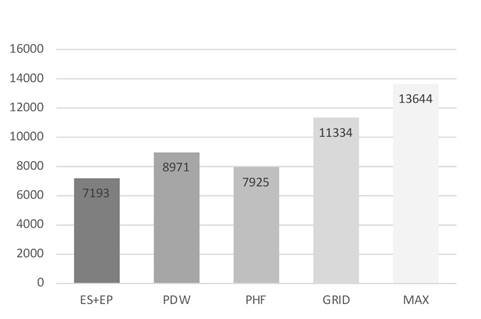

Para el análisis de accesibilidad de los escenarios estudiados, se hizo un gráfico de mostrando la cantidad de viviendas con accesibilidad a los espacios públicos distribuidos (Figura 8) de acuerdo a los parámetros normalizados para todos los escenerios explicados anteriormente. El estudio demuestra que los proyectos gubernamentales ES+EP (Figura 3), el único construido, logró dar acceso a 7,193 viviendas (40% de las viviendas de Petare Norte), siendo esta la más baja de todos los casos estudiados por esta investigación. Se estima que la propuesta experimental (MAX) atendería a 13.644 hogares (Figura 7), casi el doble que la anterior.

Figura 8: Estudio de accesibilidad a puntos recursos (espacios públicos), gráfico que muestra el número de viviendas con acceso a los espacios públicos distribuidos de acuerdo a cinco diferentes escenarios mostrados en Figuras 3 a 7.

Si bien podemos entender que este se trata de un ejercicio hipotético, esta investigación analítica permite demostrar que el acceso a los recursos espaciales no depende simplemente de la dotación de espacios, sino de su ubicación estratégica. Señalados en una hoja de cálculo, todos los escenarios planteados mostrarían un resultado equivalente -10 espacios públicos de 400 metros cuadrados-, pero analizados en el territorio, ellos logran resultados radicalmente distintos por cuanto algunos aprovechan mejor las redes e infraestructuras de conectividad existentes para promover la accesibilidad hacia los puntos o redes de infraestructura

Tal y como se explicó anteriormente, en este texto busca discutir algunas ideas sobre cuál es la pregunta necesaria para comenzar a cerrar esta brecha de las desigualdades espaciales. Este ejercicio nos permite afirmar el conteo de cuánta infraestructura es necesaria resulta insuficiente, y la planificación estratégica sobre dónde se localizan las intervenciones tiene un valor capital hacia el logro de una ciudad espacialmente mas justa.

Pero, aun cuando la pregunta sobre dónde se ubica la infraestructura sea mas relevante que cuánto de ella se inserta, este análisis estará incompleto si no se evidencia la pregunta sobre por qué existen unas u otras infraestructuras urbanas, la pregunta sobre qué hace que una infraestructura sea necesaria. La técnica de planificación urbana, incluso su manejo de datos tendrá una relación directa sobre el modelo de ciudad que decidamos proyectar. El análisis en Petare Norte propone priorizar la accesibilidad como técnica, porque ello sugiere la posibilidad de un modelo de ciudad que se aproxime a un territorio espacialmente justo en el marco del derecho la ciudad lefebvriana. Sin embargo, esta priorización abre el debate sobre el compromiso ético de evaluar y cuestionar constantemente ese modelo desde la óptica de la planificación y diseño territorial. Cuando el poeta pregunta cuánta nafta nos queda, esta cuantificación no es lo relevante, sino el logro de ese camino que se quiere tan lleno de gaviotas, cualquier cosa que esto signifique en el logro de una ciudad justa.