Introducción

En el campo de la restauración de sitios con valor patrimonial, algunos arquitectos acostumbran realizar intervenciones con una visión fragmentada. Visualizan espacios como objetos aislados, sin tomar en cuenta el paisaje que les dio origen y la manera como la población lo entiende y valora. Se subestima que, para ella, ese escenario es el centro del mundo y, por tanto, la base de su explicación ontológica (Yi-fu Tuan, 1974; Raffestin, 2016). Para saber cómo una población se concibe a sí misma y explica la ocupación de su propio paisaje, es necesario adentrarse en la cultura. En este artículo se analiza el caso de San Luis Huexotla y San Miguel Coatlinchan, dos pueblos ubicados en el municipio de Texcoco, México, desde el enfoque cultural en geografía que propone precisamente centrar la discusión en la comunidad originaria y no en la mirada externa de la arquitecta o del geógrafo. La virtud de este enfoque es que conjuga la dimensión espacial, en este caso la del territorio y los paisajes que se observan en él, con la manera en la que la comunidad la concibe y actúa en consecuencia. Comprender la cultura material y simbólica con la que han sido organizados los espacios en un pueblo, permite ofrecer a sus habitantes una propuesta aceptable de intervención arquitectónica o paisajística. Cuando no ha sido así, el conflicto aflora.

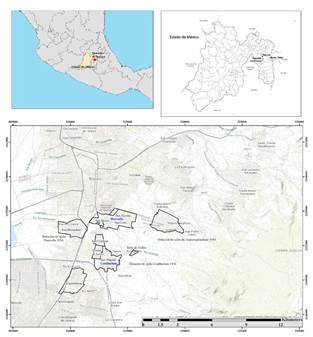

Al llegar a Huexotla (figura 1), el visitante constata la conservación de tres basamentos edilicios prehispánicos: dos ubicados en el antiguo centro ceremonial y, uno más, en el perímetro exterior. A estos se suman los restos de un muro que protegió dicho centro (García y Soriano, 2021; Juárez, 2020). A pesar de contar con este formidable patrimonio arquitectónico (figuras 2, 3, 4 y 5), llama la atención la desconexión existente entre sus pobladores y el entorno, incluidos los remanentes arqueológicos, el agua y el gran volcán Tlaloc en cuya cima se celebraron, incluso hasta el siglo XIX, sacrificios humanos de petición de lluvia (Broda, 1991; 2001:302; Wicke y Horcasitas, 1957).

Figura 1: Mapa de Localización de Huexotla y Coatlinchan, Texcoco, Estado de México. Visualización de las comunidades vinculadas a Coatlinchan y Huexotla. Algunas de ellas fueron parte de sus barrios antiguos

Figura 5: Plano de sitios arqueológicos del centro histórico de Huexotla. Polígonos de los espacios arquitectónicos del altepetl prehispánico. Foto aérea de Google Earth sobrepuesta a la carta topográfica de INEGI E14B31 b. Esc. 1:20 000.

En contraste, en el pueblo vecino de Coatlinchan, el visitante percibe una fuerte vinculación entre sus habitantes y su paisaje, aunque el patrimonio arqueológico aquí no sea tan espectacular. Un punto central en sus rituales es el paraje de Tecomates (figura 6), donde yacía el enorme monolito de Chalchiuhtlicue, diosa del agua, que fue extraído en 1964 sin consentimiento de los habitantes para ser llevado al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México (Rozental, 2022).

Figura 6: Mapa de los ríos Chapingo y San Bernardino de Huexotla y río Coatlinchan. En azul se indica el caudal de los ríos al que tiene acceso cada pueblo. La ubicación del monolito de la Chalchiuhtlicue, Señora del Agua, está señalado en rojo. Fuente: Carta topográfica de INEGI E14B31 b. Esc. 1:20 000 Levantamiento en campo. Documentos citados del AGN

Las preguntas que guían este artículo son tres. La primera es general y está destinada a obtener, del caso estudiado, un aprendizaje que pueda aplicarse en otros sitios: ¿cómo opera el enfoque cultural en geografía para comprender la relación entre una comunidad de tradición indígena y su paisaje? La segunda plantea la incógnita inicial del caso estudiado: ¿por qué, a pesar de compartir historia y valores culturales, Huexotla y Coatlinchan tienen comportamientos tan diferentes respecto de su paisaje? La tercera pone a prueba la hipótesis que este artículo sostiene: ¿es posible diseñar una intervención arquitectónica del paisaje para reactivar en Huexotla la conexión de sus habitantes con su patrimonio natural y arquitectónico?

Para responderlas echaremos mano de un concepto apreciado por el enfoque cultural. Se trata del concepto de altepetl, mediante el cual antropólogos, geógrafos e historiadores, han revelado la estrecha vinculación entre las comunidades mesoamericanas y su entorno natural. Nuestra hipótesis sostiene que mientras la propuesta de intervención se ajuste a un modelo congruente con las tradiciones de la región --en este caso el modelo de altepetl-- la comunidad de Huexotla tendrá mayor apertura a discutir la propuesta entre sus actores. El acercamiento a la noción de altepetl favorece la reintegración de los componentes del paisaje al imaginario local, recuperando su significación en la estructura del pueblo. Este concepto puede jugar aquí un papel de re-conector entre la población de Huexotla y su ambiente natural y constituirse como el eje nodal del proyecto de intervención espacial.

En el primer apartado expondremos la metodología con la cual abordamos esta problemática y detallaremos el modelo del altepetl. En el segundo enunciaremos el diagnóstico que resulta de nuestra comparación sobre Huexotla y Coatlinchan. En el tercero presentaremos una posible intervención desde la arquitectura de paisaje en el pueblo de Huexotla. Por último, discutiremos la pertinencia de esta intervención y del uso del concepto altepetl para posteriores trabajos de arquitectura de paisaje en México.

Marco teórico-metodológico y modelo geográfico del altepetl

El enfoque cultural en geografía podría sintetizarse como el regreso a la escala local (Claval, 2003) para analizar problemas que se ubican en la interrelación entre lo social y lo ambiental y que dan cuenta de las transformaciones en el paisaje (Sauer, 2008; Cosgrove, 1984; Jackson, 1986). Desde este enfoque se desconfía de las modificaciones del paisaje dictadas por la economía global, como lo son el abandono de espacios comunitarios (bosques, cañadas, arroyos, parques, plazas) cuando estos no producen compraventas que se reflejen en el Producto Interno Bruto y en otros indicadores macro (Fernández, 2023). Al enfocar a escala local, se logran identificar, ya no las generalidades que son comunes a todos los lugares, sino las especificidades que los hacen únicos. Cada lugar posee una cultura irrepetible y sus espacios se comprenden a partir de esa cultura. Este enfoque desarrollado ampliamente desde los años 1980 está en consonancia con los trabajos de muchos/as arquitectos/as del paisaje. Precisamente el proyecto de intervención entrelaza la mirada local, las apreciaciones del sujeto sobre su medio (paisaje) y el análisis para atender el problema anunciado y, al mismo tiempo, invitar a la reflexión sobre el alcance de este tipo de intervenciones.

Adri van den Brink, Diedrich Bruns, Simon Bell y Hilde Tobi, entre otros arquitectos paisajistas, han llamado la atención para “proveer a su profesión de una sólida base de evidencias que le permitan lidiar con los retos que hoy enfrenta la sociedad y el ambiente” (Van Den Brink, et al, 2017:2). Este llamado está en consonancia con el European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), el cual establece que es importante descifrar las relaciones entre la población y su paisaje con miras a conservarlo (Van den Brink, et al, 2017:1-2; Stahlschmidt, et al, 2017:3-6; Andlar y Aničić, 2018:90-99). Del mismo modo, la arquitecta Maggie Roe ya ha interrelacionado el paisaje y la sustentabilidad tomando en cuenta tanto la percepción humana como la participación de las comunidades al momento de planear las intervenciones. Así abordó --como aquí lo hacemos-- un caso de historia antigua basado en Grecia (Roe, 2007, 2013). Otros estudios como el de Roe revelan además la agencia que tiene el paisaje tanto en la construcción de identidad como en las formas de pensamiento (Corner, 2014:114; Kolen, Rems & Bosma 2018; Stahlschmidt, et. al., 2017:168-169). Néstor García Canclini (1999:22) explica con nitidez que el paisaje es un patrimonio que constituye un factor de cohesión e identidad de la comunidad que lo reclama. Intervenir en pro de la conservación del patrimonio, según él, significa actuar en favor de la sustentabilidad del grupo.

Este enfoque nos parece adecuado para el centro de México, una región con una alta demografía en donde el paisaje sólo puede intervenirse con la autorización de los habitantes que, como en Huexotla y Coatlinchan, toman sus decisiones en asamblea. Este artículo considera que el concepto de altepetl favorece la comprensión de la relación entre una población y su entorno antes de intervenir en los espacios que le son significativos. La discusión que hemos sostenido respecto del significado de paisaje, y otros conceptos espaciales, es amplia (Wiener, 2023::155-157); sin embargo, aquí se entenderá como “cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (Consejo de Europa, 2000).

Altepetl es el nombre genérico de las unidades básicas de organización comunitaria en el México prehispánico y colonial temprano. Presenta una dimensión espacial que resultó de la toma de posesión de un territorio a manos de una comunidad migrante que se sedentarizó para residir en él. Sus líderes recorrieron y marcaron con disparos de flecha el perímetro que consideraban suficiente para abastecerse de agua, alimentos y materiales para mantenerse, de modo que su tamaño es variable dependiendo de las ventajas que ofrezca el medio (García Zambrano, 2006). Fray Alonso de Molina ((1555) 2001) lo tradujo en 1571 como “pueblo” pues con este vocablo castellano señalaban tanto a la gente como a su territorio. Esta traducción se complementa con la de Fray Bernardino de Sahagún ((1569) 1992) quien en 1569 definió a los lugares donde vive la gente como “monte de agua”, con lo cual agrega la idea de que el altepetl comprende los recursos naturales del pueblo. Aún el término se usa en zonas de habla náhuatl. Diversos investigadores han discutido profusamente sobre el concepto desde el punto de vista étnico, lingüístico y político (Licate, 1981; Lockhart, 1999; Reyes García, 2000; Noguez, 2001; Hirth, 2003), pero por ahora nos interesa recoger la síntesis que se ha elaborado desde la geografía cultural, enfoque con el cual se ha determinado la estructura espacial de estas unidades (Ramírez-Ruíz y Fernández-Christlieb 2006, Fernández-Christlieb, 2015). El término proviene del náhuatl --la lengua hablada por los aztecas o mexicas-- a partir de las etimologías atl -agua-- y tepetl -montaña-- (Bernal-García y García-Zambrano, 2006). Según el modelo construido por geógrafos y otros profesionales del estudio territorial, el concepto reúne siempre ocho condiciones: un territorio, una población, un gobierno, varios barrios especializados, un mercado, un templo, un palacio y un sistema de rotación de responsabilidades que permitía sustituir al gobernante o asignar faenas colectivas (Fernández y Urquijo, 2020). Todo ello se realizaba dentro de un paisaje (agua + montaña) del cual se obtenían los recursos necesarios para su subsistencia.

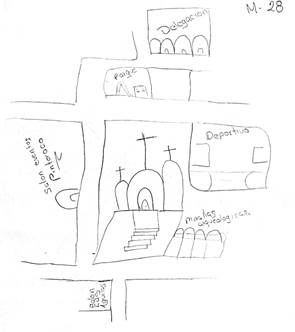

Para conocer en qué medida se preservaron estas ocho condiciones en cada uno de nuestros dos pueblos, se hizo un trabajo de campo durante varias temporadas entre 2016 y 2019. Durante ese periodo se realizaron entrevistas semiestructuradas a miembros de la población tanto a autoridades locales como a vecinos. Adicionalmente, siguiendo a Peter Gould (1982), se organizó un taller de dibujo del cual se desprendieron valiosos mapas mentales. En diversos momentos de la investigación, se recurrió a las fuentes tanto de archivo como a las publicaciones sobre la región, de manera que los testimonios de la población actual y las fuentes bibliográficas guardaran coherencia.

La primera pregunta de nuestra investigación, es decir, ¿cómo opera el enfoque cultural en geografía para comprender la relación entre una comunidad de tradición indígena y su paisaje?, ha quedado resuelta con el planteamiento metodológico aquí reseñado, en conjunción con su aplicación al caso estudiado que veremos en los apartados subsiguientes.

Diagnóstico de las relaciones entre los pueblos y su paisaje

En este apartado haremos la comparación de Huexotla y Coatlinchan ante cada una de las ocho características descritas por el modelo geográfico como partes constitutivas de un altepetl. Se destaca sólo aquello que marcó diferencias culturales relevantes para responder la segunda pregunta de este artículo: ¿por qué Huexotla y Coatlinchan tienen comportamientos tan diferentes respecto de su paisaje? El modelo geográfico sirve a los diseñadores como guía para aproximarnos al fenómeno histórico-geográfico de cada caso con el propósito de identificar las causas de sus problemas y ponderar los aspectos críticos en una posible intervención ya que en ninguna circunstancia es conveniente tomar decisiones a priori.

1.- Territorio. A fines del siglo XIV, Huexotla, Coatlichan y Texcoco eran unidades territoriales con la misma relevancia política e histórica (Chimalpain, (1615) 1991:37 y Motolinía, (1536) 2014:7). En 1543, las autoridades españolas otorgaron la categoría de “Ciudad de indios” a Texcoco (Carrasco, 1996) subordinando a San Luis Huexotla y San Miguel Coatlinchan. Al llegar México a la Independencia, Huexotla y Coatlinchan mantuvieron su respectivo territorio bien definido, mismo que fue la base para la conformación de los primeros ayuntamientos del siglo XIX (Archivo Histórico de Hacienda AHH, vol, 397, exp. 3). Sin embargo, Huexotla fue fracturada en su unidad territorial a partir del siglo XX cuando la dotación de tierras, en forma de ejido, fue asignada lejos de su núcleo poblacional y cerca del lago de Texcoco, dentro del antiguo polígono de la ex Hacienda de Chapingo (Diario Oficial de la Federación DOF, 19/02/1936). De esta manera, Huexotla perdió vinculación territorial con el volcán Tlaloc, ya que entre este y el pueblo quedaron demarcados los ejidos de otras localidades. En contraste, Coatlinchan recibió tierras ejidales adyacentes a su núcleo territorial y en el piedemonte del volcán (DOF, 20/12/1930).

2.- Población. Un estudio de los censos de finales del siglo XVIII nos muestra que la población de ambos pueblos fue mayoritariamente indígena a pesar de las epidemias producto del contacto con los españoles. Huexotla tenía menor población europea (140 vecinos) que Coatlinchan (172 vecinos) (AHH, vol. 674, exp. 1; AGN, Padrones, Vol. 14, Exp. 2). Sin embargo, en Huexotla el sincretismo fue más activo. En este escenario, es posible asumir que la población mestiza en Huexotla no mantuvo la misma idea de sacralidad del paisaje en comparación con las comunidades nahuas más homogéneas de Coatlinchan.

3.- Gobierno. Aun siendo reinos subordinados, ambas comunidades mantuvieron a su respectivo gobernante en tiempos prehispánicos, mismo que se transformó en la figura del cacique en tiempo colonial (Alva Ixtlixóchitl (1640) 1982:157). Desde el primer tercio del siglo XIX, en el nuevo sistema político derivado de las reformas borbónicas, estos pueblos fueron la base para estructurar los ayuntamientos actuales. En la actual forma de organización social, Coatlinchan tiene mayor número de asociaciones y colectividades civiles, lo que nos muestra el poder de agencia de su población, mismo que ha incidido en la realización de actividades de reapropiación de la cultura nahua y mejoramiento de su entorno natural.

4.- Barrios o calpolli. Los antiguos calpolli mesoamericanos que conformaron tanto a Huexotla como a Coatlinchan prevalecieron en tiempos coloniales (AHAM, L10/6 23: Libro de visita pastoral, 1784). Ante el fenómeno de la urbanización desenfrenada, interesa decir que mientras Coatlinchan conserva doce barrios rurales, Huexotla mantiene sólo dos, lo que permite explicar la desvinculación de sus tradiciones respecto de su paisaje rural (Secretaría de Desarrollo Social, 2010).

5.- Mercado o tianquiz. Según Fray Diego de Durán ((1581) 1880:215-219), cronista del siglo XVI, destaca la relevancia del mercado en la región. Esta importancia se mantiene en Coatlinchan que organiza un tianguis grande cada domingo donde se reúne su comunidad. En contraste, Huexotla tiene tres mercados pequeños, en tres lugares y días diferentes y la población acude por tanto dispersa, además de frecuentar un mercado orgánico en la colonia Boyeros, cerca de la Universidad Autónoma de Chapingo (García y Soriano, 2021 y Juárez, 2020).

6.- Templo o teocalli. Era el lugar sagrado dedicado a las deidades mesoamericanas (Motolinía (1536) 2014:69 y 70). El teocalli de Huexotla corresponde al edificio de La Estancia, según el arqueólogo Juárez-Oznaya (2020), que forma parte de un centro ceremonial integrado por la Comunidad, que es otro edificio ubicado al oriente, y una plaza por el poniente, delimitado todo ello por el muro que ya mencionamos. Al mismo tiempo, se encuentran vestigios de basamentos arquitectónicos de dos teocalli en donde se sobrepusieron dos capillas: San Pedro y Santiago. Para el caso de Coatlinchan los vestigios prehispánicos están sepultados en predios particulares y por ello no se han podido estudiar; sin embargo, se puede señalar que su sacralidad quedó lesionada por la extracción del monolito de Chalchiuhtlicue. Quizás este hecho cohesionó la identidad de la comunidad respecto de su patrimonio arqueológico y natural (Sandra Rozental, 2016).

7.- Palacio o tecpan. Los altepetl de Huexotla y Coatlinchan tenían sus propios espacios para la administración. Alva Ixtlilxóchitl ((1640) 1982:213) relata que las cortes de Huexotla fueron el sitio para jurar al tlatoani Nezahualcóyotl pero, durante la época colonial, se combatió su significado político. Los vestigios del tecpan aún están visibles en la escalinata y la plataforma sobre la cual se erigió la iglesia a San Luis Obispo (figura 7).

8.- Rotación: En tiempos prehispánicos, las responsabilidades políticas se rotaban. Una parte del año tocaba a ciertos calpolli hacerse cargo de la limpieza y mantenimiento del palacio y los edificios comunitarios, así como de los caños del agua. La otra mitad del año le correspondía a un segundo grupo (Alva Ixtlilxóchitl, (1640) 1982:76). A partir de la Colonia, se terminó la rotación de cargos administrativos, pero se mantuvieron los tequios, faenas comunitarias para el mantenimiento de espacios e infraestructura, así como las mayordomías que consisten en recaudar fondos para organizar las festividades religiosas. La diferencia sustancial entre ambos pueblos es que mientras en Coatlinchan hay aún 16 fiestas -en algunas de las cuales se visita el paraje de Tecomates, donde estuvo Chalchiuhtlicue- en Huexotla sólo quedan 4, todas las cuales se celebran en función de la parroquia cristiana (Santos, 2010:97).

Como se puede advertir en cada uno de los asuntos desarrollados en este apartado, Coatlinchan presenta una tradición bastante apegada a las características del modelo del altepetl mientras que Huexotla parece más influenciado por una vida mestiza desprendida de esas tradiciones culturales. Por lo descrito podemos suponer que la fractura de su territorio y el alejamiento del monte influyeron decisivamente en esta desvinculación tanto de las prácticas culturales como de los elementos naturales de aquel paisaje. La evolución de las características del altepetl tiene efectos en la percepción que cada pueblo tiene de sí mismo y de su patrimonio. El paisaje asumido por Coatlinchan inicia en el monte a 4000 msnm aproximadamente y termina pendiente abajo a los 2300 msnm. En cambio, el paisaje asumido por Huexotla empieza y acaba en los límites urbanos del pueblo con las consiguientes limitaciones en la manera de concebir y relacionarse con sus recursos y de atender problemáticas serias como la falta de agua. La desconexión no solo es simbólica, como sucede en el caso de los vestigios arqueológicos; también es físico-espacial. No se visualizan a sí mismos dentro del ambiente de la sierra del volcán Tlaloc. Coatlinchan, en cambio, fija su identidad en el ámbito montañoso, lo que lleva a sus pobladores incluso a realizar prácticas de conservación de su paisaje.

Una intervención regenerativa del paisaje

La propuesta consiste en intervenir alguna de las dos barrancas que cruzan Huexotla de lado a lado y con ello damos respuesta a nuestra tercera pregunta de investigación: ¿es posible diseñar una intervención arquitectónica del paisaje para reactivar en este pueblo la conexión de sus habitantes con su patrimonio? Originalmente, estas barrancas conformaban los cauces de los ríos Chapingo y San Bernardino que descendían desde el volcán Tlaloc hasta incorporarse al antiguo lago de Texcoco a través del pueblo (figura 8). El agua se usaba para el consumo humano, la agricultura y otras actividades productivas. Ahora solo son vertederos de aguas residuales, basura y cascajo.

Figura 8: Mapa dibujado por hombre de 43 años. Los dos ríos están presentes en esta representación. 2018.

Según entrevistas a vecinos, hasta mediados del siglo XX los ríos tenían cierto caudal y el agua de lluvia escurría por caños abiertos. Sin embargo, el líquido fue desviado hacia Ixayoc, Tianguistengo y Santa María Nativitas, primero para dotar de agua a las poblaciones de esas comunidades, y segundo para contener las inundaciones en la zona baja de la cuenca, área del antiguo lago de Texcoco. Actualmente el cauce de los ríos está seco y Huexotla se abastece por un ojo de agua que se le restituyó legalmente en 1924, pero no es suficiente para cubrir sus necesidades.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la desecación y contaminación progresivas cambiaron la imagen física y simbólica de las barrancas. Su valor como proveedoras de agua se transfiguró al grado de considerarlas como basureros y desagües y por ello prefirieron darles la espalda como consta en un ejercicio de representación que se realizó en la comunidad en el 2018, donde se les pidió que dibujaran un mapa mental del pueblo indicando los elementos que consideraban más importantes. Solo cuatro de 56 personas representaron las barrancas en su respectivo mapa (figuras 9 y 10).

Sin embargo, las barrancas son parte sustancial de la definición misma de Huexotla. El topónimo refiere al lugar donde abundan los sauces o ahuejotes, árboles que sólo crecen a lo largo de cuerpos de agua permanentes (Thouvenot, 2010) (figura11).

En concordancia con el modelo de altepetl, la intervención de arquitectura de paisaje supondría seguir ciertos pasos para reorientar la mirada de los habitantes hacia sus cursos de agua que constituyen una de las causas por las que Huexotla fue fundada en ese sitio. En seguida enumeramos dichos pasos sin detallar la manera en la que habrían de ejecutarse cada uno. El programa completo de intervención forma parte de una investigación más amplia que está en curso. Por ahora consideramos que este artículo debe recoger los trazos generales y la lógica que cuadra bien con el modelo del altepetl antes explicado.

A.- Planteamiento del proyecto ante la asamblea de Huexotla. La propuesta consiste en intervenir el cauce del antiguo río Chapingo en la sección que pasa por el pueblo dado que se ha detectado un interés local por regenerar esta barranca.

B.- Recorrido de la barranca. Con este recorrido de sensibilización (Costa y Coles, 2019; Macpherson, 2016), detonaríamos la convocatoria de trabajo comunitario junto con las autoridades locales.

C.- Regeneración de la barranca. Se requiere un ejercicio de contacto físico con el entorno. Se considera la recolección y separación de la basura para tratarla y aprovecharla en Huexotla en un área de ensanchamiento del cauce que es de fácil acceso y que está próxima a un arco de piedra del siglo XIX, lo cual da una imagen atractiva (figuras 12, 13 y 14).

Figura 12: Barranca del cauce del río Chapingo. Acciones de limpieza y siembra de manchones de vegetación exótica por vecinos

D.- Estudio comparativo con otras barrancas de la región, como las laderas de Santa Catarina del Monte y Santa María Tecuamulco. Esto se complementaría con un estudio social para indagar por qué esas otras barrancas se han conservado.

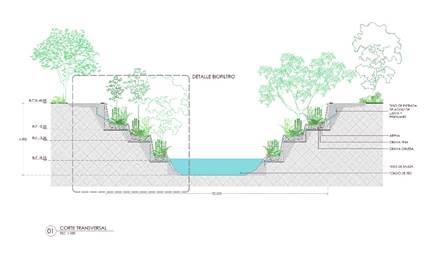

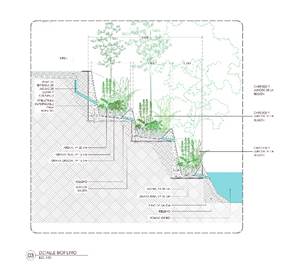

E.- Estudio del vertedero del drenaje urbano en el río. La propuesta es cancelar estas fuentes de contaminación y resolver su tratamiento. Se aprovecharía al máximo el espacio para canalizar el agua de lluvia hacia un sistema de biofiltros en las laderas de las barrancas (figuras 15 y 16). Así se mejorarían las condiciones de la barranca para el desarrollo de la vegetación y se aportaría agua limpia al cauce.

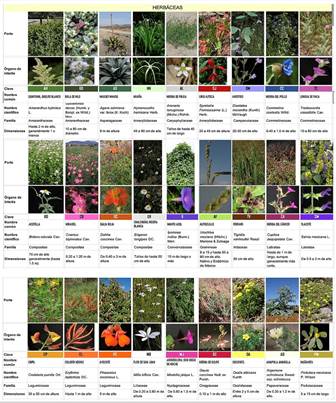

F.- Valoración del estado de la vegetación. El propósito es conocer su estado fitosanitario y dendrométrico, distinguiendo vegetación endémica y exótica. Contamos con un estudio de la flora nativa del Tetzcotzinco que nos sirve de referencia (Pulido y Kosch, 1988) por ser un monte cercano.

G.- Concepción de una paleta vegetal nativa (figura 15). Procuraríamos la restitución eventual de sauces para devolverle el carácter original, además de contribuir a estabilizar los suelos.

H- Planteamiento de proyectos de esparcimiento público. Dónde las pendientes lo permitan, se trabajaría en talleres de diseño participativo con los vecinos para decidir actividades y espacios adecuados.

Pertinencia de la propuesta.

El rescate de las barrancas como propuesta de re-uso del paisaje vernáculo, significaría mejores condiciones sanitarias, acceso a nuevos espacios recreativos, mejora de los servicios ambientales, mayor resiliencia, reactivación del significado del patrimonio natural, cohesión mayor en el tejido social y afianzamiento de la identidad local, entre otros beneficios. Un espacio cubierto de basura produce gases de efecto invernadero mientras el regreso a la cubierta vegetal podría contribuir a la captura de carbono y a la renovación estacional de las especies nativas que se planten, amén de que el uso de ese espacio agradable por parte de las familias de Huexotla contribuiría a zurcir el tejido social que ha sido afectado por la ausencia de espacios verdes comunes.

Una obra de este tipo, por menor que parezca, aspiraría a tener “una profunda capacidad para transformar conciencias sociales, económicas y políticas, un potencial que todavía no ha sido aprovechado por los arquitectos paisajistas” (Nawre, 2018:62). En lugar de que las barrancas y el agua superficial sean un problema, podrían ser una solución a la escasez de agua. En esto radica la agencia del paisaje, en la capacidad que tiene el arquitecto o el especialista para impulsar acciones y promover cambios de pensamiento y de actitud (Corner, 2014; Whiston, 2002).

Si a mediano plazo se lograra mejorar la situación de las barrancas, podría generarse en la población una predisposición a rehabilitar su altepetl mediante la suma de otros elementos arquitectónicos e históricos que tienen valor patrimonial como el puente roto anterior al siglo XVI, o el puente de piedra del siglo XIX, además de los tres basamentos edilicios y el viejo muro, a los cuales se les reivindicaría como parte sustancial del paisaje vernáculo. Geógrafos del paisaje como Yi-Fu Tuan (1974), Eric Dardel (1990) y Joel Bonnemaison (2000) han mostrado que los espacios fragmentados en donde los miembros de una comunidad no tienen continuidad peatonal para encontrarse, reducen la posibilidad de mantener su cohesión como grupo y su identidad como sociedad. Lo que se está proponiendo en esta ocasión es realizar intervenciones puntuales para articular el paisaje local, lo que evocaría la unidad que tenía en tiempos del altepetl mesoamericano.

Toda intervención sobre el paisaje en áreas de tradición mesoamericana debe ser cuidadosa y lo menos invasiva posible. La propia investigación debe ser extremadamente respetuosa de los valores y de la percepción que la comunidad tiene de su paisaje, como lo señala el Convenio Europeo del Paisaje (2000), .es gracias a esa visión que el medio ha mantenido cierto equilibrio durante siglos en lucha con las transgresiones que han venido del exterior. En estos tiempos en donde la urbanización acecha el paisaje tradicional de Texcoco, la geografía y la arquitectura de paisaje pueden contribuir conjuntamente a presentar planteamientos de diseño y planeación más completos, sustentables y resilientes.

Conclusiones

Hemos respondido nuestras tres preguntas de investigación que nos han permitido vincular conceptos propios de la Geografía Cultural, tales como “comunidad” y “altepetl”, con el paisaje realmente existente del municipio de Texcoco, todo ello con el ánimo de hacer una propuesta de intervención arquitectónicamente viable, culturalmente respetuosa y ambientalmente sustentable.

Esta investigación nos ha permitido aplicar el enfoque cultural en geografía al estudio de dos pueblos en una zona de tradición indígena en el México central: Huexotla y Coatlinchan. Así, se contrastó la historia y el presente de ambos sitios en el marco del modelo del altepetl y sus ocho características espaciales. Se observó que, mientras Huexotla se encuentra imbuida en una vida “moderna” desvinculada de su tradición nahua, Coatlinchan está más apegada a su paisaje ancestral.

Por esta razón, propusimos un proyecto de intervención de una de las dos barrancas de Huexotla, desde la perspectiva de la arquitectura del paisaje, para orientar a los habitantes hacia la topografía montañosa y al agua, que son elementos tradicionales constitutivos de este lugar y sustanciales para concebir mejores condiciones de accesibilidad al agua potable. Este proyecto tendría como virtud principal mostrar su versatilidad como posibilidad de intervención en el paisaje, pero también su flexibilidad como procedimiento para otros casos de zonas igualmente marcadas por la identidad local en prácticamente cualquier país de América Latina.