Introdução.

O teatro, nas suas origens, contemplou de forma transversal e abrangente o compêndio de todas as artes que nele intervêm. Será a partir do século XVIII que as diferentes disciplinas artísticas do teatro se dividiram de forma mais ou menos profissional e independente (Krieger, 1992). Dessa forma, ambas as disciplinas, arquitetura e literatura, convergem no próprio fato dramático, que nada mais é do que a representatividade do texto, estudado principalmente pela semiótica teatral. Assim, a semiótica dramática agrupa as duas doutrinas sob a mesma teoria que geralmente tem lidado mais com a parte literária e deixado mais de lado a parte espacial ou arquitetônica.

Embora diversas investigações semióticas teatrais nas últimas décadas tenham estabelecido o primeiro passo da comunicação dramática na percepção do próprio edifício teatral como elemento influenciador (Bobes Naves, 1997), o estudo da espacialidade arquitetônica na crítica teatral semiótica é menos desenvolvido do que o literário (Bobes Naves, 2004). Por esta razão, a prevalência da literatura sobre outras disciplinas nos estudos teatrais tem frequentemente distanciado a espacialidade e, portanto, a arquitetura, como quadro de estudo (Carbajosa Palmero, 2021). É verdade que ao longo dos séculos XX e XXI, avanços notáveis foram feitos nos estudos semióticos teatrais sobre representatividade. Porém, apesar de sua importância, podem ser considerados escassos em relação aos estudos arquitetônicos sobre o teatro. Principalmente, esses estudos sobre simbologia dramática focam principalmente no ato comunicativo unilateralmente do proscênio às arquibancadas, ou seja, da convencionalidade tradicional do teatro (Serpieri, 1991). Na perspectiva da espacialidade, estas convenções semióticas reduzem a representação a uma cena e a uma sala, assumindo que o local onde a representação deve ocorrer só terá estas duas áreas, uma de comunicação e outra de recepção respectivamente. Contudo, a arquitetura dos teatros, mesmo tendo em conta o seu tradicionalismo, evoluiu e permite albergar mais lugares de dramatização, mais espaços cénicos do que os analisados nos estudos semióticos anteriores. Por todas estas razões, considera-se que do ponto de vista arquitetónico, os estudos semióticos teatrais carecem ou escasseiam de sistemas analíticos úteis para uma análise como a aqui proposta.

O estudo aqui apresentado visa estabelecer preliminarmente uma metodologia que situe a espacialidade arquitetônica dentro do teatro e que permita analisar seu uso na literatura dramática. Pretende-se assim materializar e estabelecer a relação entre a literatura dramática (texto) e a arquitetura teatral (espaço). Para tanto, será apresentado neste trabalho um sistema analítico quantitativo e qualitativo que, baseado em teorias semióticas anteriores1, permite abrir o campo de estudo para além da cena e da sala e possibilita a inclusão de obras de cunho mais moderno que poderiam ser deixado de fora da análise convencional. Com o objetivo principal de mostrar uma aplicação real, a metodologia desenhada será aplicada neste trabalho a duas grandes obras da literatura teatral universal como o Hamlet de William Shakespeare e a comédia Esta noite improvisa-se de Luigi Pirandello.

Fundamento teórico.

A literatura e a arquitetura enfrentaram desde o seu início um momento crucial inerente ao próprio acontecimento dramático: a representação de um texto num espaço diante dos espectadores (Rizk, 1991). Ou seja, ambas as disciplinas enfrentaram, portanto, um processo de semiótica: a comunicação entre a obra e o espectador (Teira Alcaraz, 2020). É necessário destacar neste ponto que os estudos teóricos semiológicos sobre o teatro e sua análise metodológica geralmente ficam significativamente atrás de outras áreas da literatura, como o romance ou a poesia (Tordera Sáez, 1999). Além disso, os estudos realizados sobre os signos no ato dramático realizados ao longo do século passado e que propuseram metodologias de análise baseadas principalmente em questões teóricas, centraram-se exclusivamente no significado desses elementos propostos no cenário ( Carrasquero González, Á., & Finol, JE 2007). Desta forma, caracterizações como as propostas no século XX por Kowzan (1997) através dos seus famosos treze signos e considerada pelos críticos de teatro como a mais operacional para ordenar estudos anteriores de semiótica dramática (Tordera Sáez, 1999), ou a metodologia para comentar uma peça de García Barrientos (2012) atualmente são escassas para aprofundar uma análise do drama a partir de uma perspectiva arquitetônica. Isto porque ambas as propostas não são capazes de oferecer ferramentas de análise abrangentes para aprofundar o estudo de outros signos, como os extra-cénicos. Desta forma, essas classificações acima mencionadas limitam-se apenas ao âmbito de atuação do cenógrafo ou encenador (Romera Castillo, 2020) e, assim, ignoram a sala e otras áreas que qualquer tipologia arquitetônica dramática sincrônica poderia fornecer ao autor (Pavis, 2021). E chegaram ao ponto de ignorar que podem existir espaços em que o ator e o espectador se desenvolvem juntos e coexistem.

Portanto, neste ponto, torna-se necessário ampliar o estudo do texto dramático, não o limitando apenas à área cênica, mas também à sua espacialidade arquitetônica e, consequentemente, aos demais espaços suscetíveis de se tornarem cena. O espaço cênico deve ser entendido, portanto, como qualquer área ou lugar em que uma representação é produzida, independentemente de sua tipologia (Gómez de la Bandera, 2002), seja na montagem cênica ou não. É assim que se estabelece a conjunção entre espacialidade e representação. E é este último que depende do texto dramático, de um logocentrismo entendido como fundamental no teatro mas não hegemónico. É por isso que qualquer estudo do espaço arquitetônico dramático deve basear-se nos paratextos dos autores. Ou seja, a análise espacial deve começar tomando como ponto de partida todo o texto dramático impresso que compõe o discurso da obra (Thomasseau, 1997).

No que diz respeito ao texto dramático (paratexto), Bobes Naves (1987) decompôs-o em texto literário e texto representacional. Estes últimos são os textos que refletem a parte representativa da obra no espaço e que são frequentemente transmitidos como anotações ou didascálias (Surgers, 2004).

Em relação ao espaço dramático, Gutiérrez Flórez (1990) fragmenta os espaços teatrais em espaços textuais e espaços espetaculares, em claro paralelismo com a classificação de textos proposta alguns anos antes por Bobes Naves. A importância desta classificação dos espaços cênicos que Gutiérrez Flórez propõe em seu estudo, diferentemente das mencionadas anteriormente, reside na subdivisão dos espaços espetaculares em espaços espetaculares cênicos (se a performance da obra for realizada no cenário) e em espaços espetaculares teatrais (aqueles outros locais onde o evento teatral possa ocorrer e que não sejam o cenário). Desta forma, amplia o horizonte do estudo arquitetônico espacial teatral para outras áreas do edifício e transforma classificações anteriores a partir da visão arquitetônica.

A estes factos acrescenta-se também o impacto que, como referiu Bobes Naves, o próprio edifício do teatro produz na peça e no público. Assim, a questão essencial a respeito do drama em referência à sua espacialidade arquitectónica será a hipótese da pesquisa proposta neste estudo. Assim, coloca-se a questão da adequação ou não de um texto dramático para ser fielmente interpretado em qualquer tipologia arquitetónica teatral (para isso, deve ser desenhada uma metodologia que permita a parametrização e qualificação dos paratextos dos dramaturgos e o seu impacto na sua arquitetura síncrona). Nesse sentido, neste trabalho entender-se-á que uma obra é representada fielmente quando o texto do drama, o paratexto, é retirado literalmente do roteiro do autor sem a necessidade de recorrer a adaptações (Rimoldi, 2012). Através da proposta metodológica pretende-se esclarecer se cada texto dramático contém informações relevantes sobre o seu caráter espetacular, bem como sobre o uso espacial do edifício do teatro. Se esta última proposição for verdadeira, a partir dos textos dramáticos pode-se fazer uma correspondência com o espaço arquitetônico dramático convencional que corresponde ao seu período de escrita.

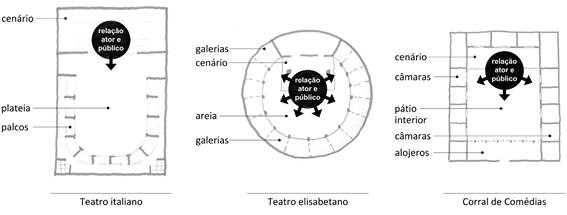

Por fim, é fundamental para este trabalho lembrar que a tipologia do teatro italiano, da qual nasceu a cenografia moderna (D'Amico, 1954), é a mais difundida e contemporânea (Macgowan & Melnitz, 1997). No entanto, existem outras tipologias arquitetónicas teatrais tradicionais ou convencionais. Embora seja verdade que estas outras tipologias, como as do teatro elisabetano inglês ou as dos Corrales de Comedias espanhóis, ainda estão ativas hoje (Coso Marín, Higuera Sánchez-Pardo, & Sanz Ballesteros, 1989), a tipologia italiana engolfou maioria dos espaços de drama (Surgers, 2004). Contudo, importa salientar que as suas diferenças tipológicas arquitetónicas no que diz respeito à forma e à função geram variações nas relações do espectador com a representação e, portanto, variam a recepção dos sinais. De forma esquemática, a imagem seguinte mostra as tipologias mencionadas, os seus espaços mais característicos e a ligação entre o ator e o espectador:

Metodología

Objetivos e questões da pesquisa

O objetivo principal desta pesquisa é conseguir quantificar as espacialidades fornecidas pelos textos dramáticos (paratextos) dos autores. A principal motivação, apesar da investigação já referida e dedicada exclusivamente ao estudo diferenciador entre espaço ator e espectador, encontra-se nas poucas bibliografias e metodologias práticas quantitativas e qualitativas que existem sobre a relação entre literatura dramática e arquitectura teatral de forma a avaliar suas relações intrínsecas nas obras, ou seja, realizadas através de parâmetros disciplinares autárquicos (Olivares Rojas, 2008).

Como ponto de partida, cabe destacar que o campo deste estudo é considerado o teatro denominado dramático pela crítica literária. Entende-se assim que desde Aristóteles até finais do século XIX, o texto é o seu centro principal: é logocêntrico, (Marín Urrego, 2021) e os restantes elementos, como a música ou a dança, por exemplo, são parte da cena, mas sempre com submissão ao que está escrito (Lehmann, 2013). Assim, todo aquele tipo de teatro que se manifesta fora do texto, ou seja, o teatro pós-dramático (Guini, 2021) situa-se fora do corpus ao qual se pretende dirigir esta metodologia, uma vez que não considera os paratextos como principal base dramática ou pelo menos não os considera claramente como tal (Bernal Molina e Molina Alarcón, 2022).

Com todo este enquadramento, propõe-se como hipótese de investigação o referido desenvolvimento de uma metodologia mista (Bagur-Pons, Paz-Lourido, Roselló-Ramon, Verger, 2021) com a qual se pretende concluir que os paratextos teatrais tradicionais expressam a espacialidade do drama de tal forma que seja possível quantificá-lo e qualificá-lo para que os dados inferidos sejam considerados válidos para a sua interpretação e até para poder definir a tipologia arquitetônica teatral do momento em que foram escritos. Portanto, é importante responder às seguintes questões:

Procedimento de investigação

Para atingir os objectivos propostos, propõe-se uma metodologia prática composta por três fases correlacionais que, por sua vez, se baseia na pragmatização e na combinação das classificações teóricas propostas na Introdução deste estudo mas acrescentando a perspectiva arquitectónica.

1.Fase de delimitação da área de estudo. Todas aquelas obras classificadas pelos críticos de teatro como teatro dramático (não pós-dramático) serão suscetíveis de fazer parte desta metodologia. Para esta pesquisa foram escolhidas duas obras paradigmáticas da literatura teatral universal: o Hamlet (1601-1602) de William Shakespeare e Esta noite improvisa-se (1930) de Luigi Pirandello. Ambos foram escolhidos pela sua grande textualidade. Além disso, a sua seleção teve em conta as diferenças no período da escrita e nos seus espaços arquitetónicos convencionais: a tipologia elisabetana e o teatro italiano, respetivamente. Assim, espera-se que os dados recolhidos sejam os mais díspares possíveis para demonstrar as suas diferenças na utilização do espaço arquitectónico que propõem. Especificamente neste estudo, é necessário destacar que os textos das versões utilizadas como base são aqueles que constam nas referências bibliográficas da pesquisa (Shakespeare, 2017; Pirandello, 2020).

2.Fase de estudo do texto. A partir dos roteiros que compõem o corpus do estudo, serão respeitados os signos propostos em cada um deles por meio da narração e estudo das anotações ou didascálias expressas verbalmente e não verbalmente (Kowzan, 1997). Posteriormente, numa segunda etapa desta fase, estas mesmas dimensões serão classificadas consoante tenham presença ou ausência de características espaciais (decoração, iluminação, acessórios ou movimento segundo Kowzan (1997) e posteriormente reordenadas por García Barrientos (2012).

3.Fase de classificação das dimensões espaciais. Esta classificação será realizada através da proposta de Gutiérrez Flórez (1990), fragmentando as dimensões espaciais em espetaculares cênicos ou espetaculares teatrais. Para maior precisão na discussão dos dados e para adquirir uma relação o mais próxima possível entre literatura e arquitetura dramática, propõe-se que nesta fase os dados sejam distribuídos de acordo com os atos cênicos dos dramas e não apenas globalmente como na anterior etapa. A partir dos dados obtidos, será inferido o uso espacial arquitetônico do texto através de uma porcentagem relacional.

Deve-se levar em conta que cada didascália deve ser analisada individualmente e também como parte do trabalho geral. Da mesma forma, será fundamental realizar esta leitura compreendendo o contexto do autor e o movimento literário em que a obra e o autor estão inseridos pela crítica literária. Por fim, a presença da forma e funcionalidade do espaço arquitetônico convencional que corresponde ao seu período também deve estar presente para a análise, a fim de verificar se os resultados confirmam ou não a presença no texto da obra de traços característicos. sua correspondente arquitetura teatral convencional.

Resultados

Os resultados apresentados nesta pesquisa são aqueles produzidos pela aplicação processual da metodologia definida na seção anterior. Através dele, os paratextos teatrais foram quantificados e qualificados, permitindo a análise do uso espacial dos espaços arquitetônicos da dramatização. Portanto, pode ser valorizado como uma ferramenta eficaz para o estudo da espacialidade arquitetônica, cênica e extracênica da literatura teatral, o que implica materializar a correlação entre literatura e arquitetura.

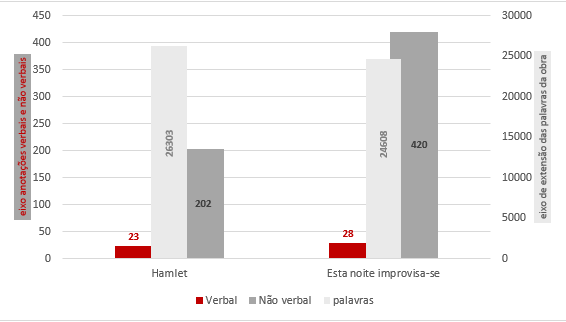

Uma vez especificado o quadro de estudo das duas peças mencionadas na primeira fase, inicia-se a segunda fase da metodologia. A aplicação do processo descrito nesta segunda etapa produz o seguinte gráfico 1 referente à quantificação das didascálias e sua classificação entre verbais e não verbais:

Gráfico 1: Distribuição das anotações textuais de cada obra, classificando-as em verbais ou não verbais.

De acordo com o exposto no gráfico 1, infere-se que as anotações de cena na obra de Pirandello são mais de 50% mais utilizadas do que na de Shakespeare. No entanto, as anotações gerais feitas verbalmente são semelhantes em ambos os dramas. Em termos absolutos, estes resultados são acentuados e reafirmados a partir da sua comparação com a extensão em palavras de cada obra, também indicada no gráfico anterior. Ambas as extensões gerais, a de Hamlet (26.303 palavras) e a de Pirandello (24.608 palavras) são geralmente bastante semelhantes. Portanto, a diferença entre o uso das anotações é, na comparação da duração das obras, muito maior na obra do dramaturgo italiano.

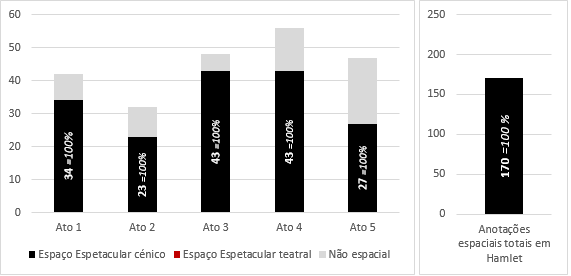

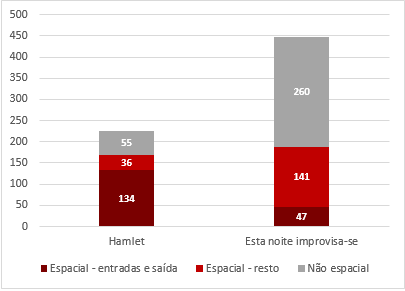

Da mesma forma, com base na contagem das didascálias, como segunda etapa desta fase, elas são classificadas quanto ao seu conteúdo espacial ou não (gráfico 2).

Gráfico 2: Distribuição das anotações textuais de cada obra segundo presença ou ausência de características espaciais.

Considerando o que é apresentado no gráfico 2, percebe-se que em ambas as obras as didascálias que contêm alguma referência espacial são aproximadamente comparáveis em quantidade. No entanto, em comparação com as limitações gerais, pode-se deduzir que a espacialidade é mais definida como uma percentagem na obra de Shakespeare. Porém, se o contexto das obras e cada uma das anotações espaciais forem analisados individualmente, fica claro que a espacialidade em cada obra é divergente. Para evidenciar essa diferença, cabe destacar que das 170 anotações espaciais encontradas no texto de Hamlet analisado, 134, ou seja, quase 80%, são exclusivamente anotações das famosas entradas e saídas de cenário típicas do teatro elisabetano (Fernández-Biggs, 2021). Ou seja, não contêm outras informações relevantes sobre o uso espacial, apenas movimento. Porém, na obra de Pirandello, as anotações espaciais encontram-se com maior nível de definição e concretude e não se referem apenas aos movimentos no cenário; apenas 25% das anotações da obra de Pirandello contêm alguma indicação de entrada ou saída da representação 2.

Em comparação, portanto, a profundidade da delimitação espacial pirandeliana é profundamente mais elaborada (tanto na sua amplitude como no seu detalhe) do que na espacialidade delimitada pelo autor inglês.

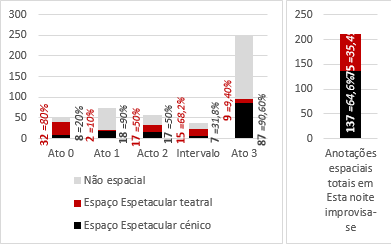

Obtidos os resultados referentes à espacialidade geral de cada obra, o processo derivado da Fase 3 envolve a classificação dessas espacialidades. Para isso e para uma análise mais detalhada, optamos por dividir os textos nos seus atos correspondentes. Com esta subdivisão a análise será mais detalhada. Desta forma, os resultados do gráfico 3 são obtidos a partir do libreto shakespeariano e realizados sobre o texto do autor italiano, os dados obtidos são apresentados no gráfico 4.

Gráfico 4: Distribuição das anotações textuais em Esta noite improvisa-se por atos e espaciais em sua totalidade.

Após o estudo detalhado de cada uma das anotações cênicas de Hamlet, conforme mostra o gráfico 3, verifica-se que nelas não há referência a qualquer tipo de espacialidade teatral, ou seja, extra-cénica. Portanto, o Hamlet de Shakespeare não propõe nenhuma representação em um espaço espetacular teatral, e seus textos propõem sua representatividade no espaço espetacular cênico (100% em relação ao total de anotações textuais com características espaciais). Consequentemente, numa representação fiel do texto do autor inglês, o espectador tem um único ponto de vista fixo durante a dramatização: o cenário.

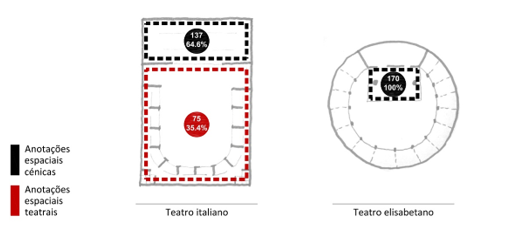

A partir do que mostra o gráfico 4, materializa-se que a espacialidade que Pirandello propõe em sua obra emprega sim uma espetacularidade teatral, ou seja, extra-cênica. Portanto, o paratexto de Esta noite improvisa-se envolve um uso de espaços arquitetônicos espetaculares teatrais. Especificamente, após a aplicação da metodologia, conclui-se que 35,4% das didascálias, em relação ao total de anotações textuais com características espaciais, referem-se a espaços espetaculares teatrais. Da mesma forma, o restante das anotações, 64,6% do total de anotações textuais com características espaciais, propõem representações do espaço espetacular cênico. Principalmente este uso espacial característico é relevante no Ato 0 da obra do autor italiano em que 80% das didascálias com características espaciais envolvem o uso de espaços espetaculares fora do cenário. O uso da espetacularidade teatral também é considerado relevante no Ato 2 (50% com relação ao total de anotações textuais com características espaciais) e nos Intervalos ficcionais da obra (68,2% com relação ao total de anotações textuais com características espaciais). Portanto, a utilização da tipología arquitetônica e a qualificação dos espaços utilizados seria a seguinte em ambos os casos:

Fonte: self made

Conclusões

Este trabalho, a partir dos dados obtidos, conseguiu metodizar a espetacularidade dramática da arquitetura dos teatros nos dois estudos de caso propostos, Hamlet, de Shakespeare e Esta noite improvisa-se de Luigi Pirandello. Através da metodologia desenhada nesta pesquisa baseada nas anotações dos paratextos, foram obtidos resultados que, aplicados a duas obras paradigmáticas, demonstram empiricamente o uso da espacialidade arquitetônica.

Especificamente, ao retornar às questões específicas desta pesquisa levantadas nas seções anteriores, conclui-se que as seguintes proposições podem ser comprovadas:

1.A través das diferentes catalogações dos signos comunicativos do teatro e das classificações dos espaços dramáticos elaboradas por vários investigadores ao longo do século XX e XXI e aplicando-as aos para-textos das obras dramáticas, conseguiu-se a parametrização e qualificação dos usos dos espaços arquitectónicos propostos pelos dois autores aqui apresentados: o teatro de tipologia elisabetana e o teatro de tipologia italiano (ver imagem 2).

2.Através do mesmo processo metodológico foi possível verificar a possibilidade de extrapolar o que é o espaço arquitetônico teatral convencional nas obras que compõem este corpus de pesquisa. Portanto, os paratextos dos autores dramáticos e a tipologia convencional de construção dramática síncrona mantêm um vínculo relacional que pode ser quantificado por meio de porcentagens que vinculam os textos com a utilização de seus espaços dramáticos síncronos.

3.A partir desse vínculo relacional estabelecido por meio das didascálias, marcou-se a possibilidade ou impossibilidade de um texto dramático ser representado em um espaço teatral. Nesse sentido, pode-se concluir que uma obra com paratextos em que 100% de sua espacialidade seja espetacularmente cênica, como é o caso do Hamlet analisado, pode ser representada em qualquer tipologia arquitetônica teatral que possua cenário. No entanto, aquelas obras que têm referências espaciais a outros espaços teatrais espetaculares terão uma representação fiel limitada em outras tipologias arquitetônicas dramáticas. Com efeito, Esta noite improvisa-se, com elevado grau de espectacularidade teatral, não pode ser encenada fielmente ao libreto, por exemplo, num teatro elisabetano. A partir da aplicação da metodologia proposta, afirma-se que esta obra do autor italiano está profundamente ligada a uma representação de um teatro de estilo italiano: um espaço mais dinâmico, relacional, que fixa mais claramente a atenção do espectador na função. (Cruciani , 2005). Dessa forma, foi possível discretizar uma obra em que a força da palavra é total e a espacialidade é pouco referenciada, no primeiro caso, de uma obra em que, embora também é espacializada verbalmente, a explicitação dos espaços é extrema ou, de acordo com as reflexões de Barthes (2003), seria definida como uma obra com uma teatralidade muito precisa.

Desta forma, confirma-se através desta quantificação dos paratextos que o texto dramático influencia a arquitetura teatral e, da mesma forma, é possível afirmar quantitativa e qualitativamente que os autores, neste caso Shakespeare e Pirandello, tinham consciência das possibilidades e limitações dos seus espaços dramáticos síncronos convencionais, condicionando as ações e a representação das suas obras desde o momento da criação literária.

Em suma, o método analítico proposto neste estudo permitiu medir e catalogar a espacialidade das obras teatrais dramáticas Hamlet e Esta noite improvisa-se em sua arquitetura teatral.

A aplicação deste método proporcionou assim uma perspectiva arquitetónica alternativa à análise da crítica teatral centrada na literatura. Da mesma forma, esta metodologia também pode ser aplicada como sistema analítico de paratextos para procedimentos de aprendizagem naqueles ensinamentos dedicados à cenografia ou encenação.

Finalmente, este sistema de análise abre futuras linhas de investigação no estudo da espacialidade teatral. Embora este artigo tenha destacado preliminarmente exclusivamente o uso teatral arquitetônico, a abordagem pode ser avaliada como uma base para a obtenção de mais resultados para especificar mais profundamente o uso do espaço interior dos teatros. Especificamente, através do processo metodológico proposto será possível aprofundar-se nas subcategorias tanto de espaços espetaculares teatrais quanto de espaços espetaculares cênicos, tomando como referência as ferramentas que tanto a crítica literária quanto a semiótica têm fornecido nos últimos anos. Da mesma forma, o estudo da quarta parede antoniana (Vilvandre de Sousa, 2000) pode ser analisado numa outra perspectiva espacial. Esta evolução da linha metodológica está atualmente a ser explorada em investigação em curso no âmbito de um próprio projeto de estudo.