Introducción

Desde los inicios de la ocupación española en el Perú en el siglo XVI y tras el proceso de transculturización, una gran variedad de muros, arcos y bóvedas se construyeron con tamaños similares a los ejecutados en la península Ibérica.

Al inicio, estas obras de fábrica fueron construidas con ladrillo, piedra y adobe; sin embargo, con los frecuentes sismos y terremotos suscitados que colapsaron gran parte de estas edificaciones, se evidenció la falta de previsión constructiva para hacer frente a estos desastres naturales, ya que, si bien eran estructuras estables, su diseño se había basado en leyes de proporción, más que en principios de rigidez y estabilidad.

En busca de contrarrestar estos impactos, se implementaron modificaciones adicionales en la arquitectura como la reducción de la altura de los muros y el aumento de su espesor para aumentar la masa y disminuir la esbeltez de las paredes, así como la eventual colocación de contrafuertes en casos necesarios. El tiempo y la naturaleza propia de las condiciones geográficas, volvieron a mostrar que estas variaciones, aunque notorias a la vista, seguían siendo insuficientes para resistir la fuerza de los sismos1.

Después de un largo período de experimentación y aprendizaje, llamaron la atención las casas de los indígenas que estaban hechas de entramados de madera rolliza y caña, y que soportaban mejor los terremotos por su flexibilidad y ligereza (Hurtado-Valdez, 2007). Este novedoso material conocido como quincha en Perú, bahareque en Colombia y Venezuela, o bajareque en Cuba, Guatemala y Honduras (López y Ruíz, 2010), había sido utilizado desde épocas ancestrales en el territorio latinoamericano para edificar los techos y muros de las viviendas colectivas y algunos centros administrativos prehispánicos como Caral. Al parecer, los indígenas en su vasto conocimiento del territorio, aprovecharon las propiedades físicas de la quincha para hacer frente a los desastres naturales y edificar de una manera rápida, económica y sencilla, garantizando su estabilidad constructiva (Velasco, 2016).

Sin embargo, los peninsulares fueron renuentes a aplicar dicha técnica por catalogarla como inadecuada para “una ciudad digna y majestuosa que estuviese a la altura del capital del virreinato”, ciertamente por el aspecto rústico del material (Schilder, 2000). Es así como, en adición con el yeso manejado en España, y la integración de la madera, se contribuyó a la complejidad de este sistema constructivo, consolidando a la quincha virreinal como la apropiada para estructuras de mayor tamaño como bóvedas y cúpulas, adoptándose completamente su uso durante el siglo XVII. Fue un proceso evolutivo y gradual que muchas veces llevó a un debate continuo sobre su origen (la muy conocida bóveda encamonada española), pero que también marcó un antes y después en la identidad nacional de los edificios de la época, elevando la calidad y la sofisticación de la arquitectura de la región.

Bóvedas encamonadas en España

Si bien existe una controversia respecto al término “bóveda encamonada” o “bóveda de quincha” en el Perú, se debe tener claro que la construcción de bóvedas y cúpulas a base de madera y caña no fue un invento sudamericano.

Ya Vitrubio en su famoso Tratado de Arquitectura hablaba de bóvedas hechas de madera, detallando el uso de los camones o listones y el tejido de cañas griegas quebrantadas, atándolas con tomiza de esparto de España para luego dar una capa de mortero y acicalarla con greda o estuco2. Además, menciona que cuando era necesario construir techos abovedados, se debían colocar listones o pequeñas vigas rectas a una distancia menor de dos pies entre sí. Estos listones debían formar un arco y ser reforzado con tirantes de madera y clavos de hierro3. También se puede considerar a Philibert De L’Orme cuyo método fue utilizado en Europa y América4; y los tratadistas españoles: Diego López de Arenas o el Fraile Andrés de San Miguel, de quienes hay evidencias de la influencia del primero en el virreinato del Perú.

El término encamonadas hace referencia al camón, una especia de cercha o pieza curva que delinea una armadura curva. Esta técnica de construcción utiliza cimbras camoneras que se colocan en forma de arcos o bóvedas invertidas, creando una estructura de soporte que permite construir la bóveda deseada (Nuere, 2000). Una vez que los materiales de construcción se han solidificado lo suficiente, las cimbras se retiran, dejando la bóveda auto portante y estable. Estas bóvedas, construidas con ladrillos, piedras o bloques, permitieron la creación de espacios amplios y majestuosos, como las catedrales y los monasterios de la época.

A diferencia de las bóvedas construidas en Perú, el uso del sistema encamonado en la Península Ibérica se da por una razón distinta, principalmente motivada por la recesión asfixiante y la disminución de los recursos económicos que afectaban a la Monarquía Española a causa de los continuos enfrentamientos bélicos. Por ello, idear métodos más baratos para transformar espacialmente las naves de las iglesias era imperante ya que realizar una bóveda de cantería costaba cuatro veces más que una tabicada o encamonada (Hurtado-Valdez, 2011). Además, con la llegada del Barroco a España, se vio necesario innovar y cautivar las grandes masas con una arquitectura efímera e ingeniosa. En consecuencia, se adaptaron las cubiertas de par y nudillo o pares con tirantes preexistentes a la nueva corriente estilística (Arce Blanco, 2017). Se ahorró dinero, tiempo y material. Posteriormente, el enlucido y revoque de yeso, con azulejos y/o pizarra, brindaron una belleza herreriana que parecía jamás haberse perdido.

La construcción de las bóvedas y cúpulas encamonadas se dio por concluido con la llegada de la Dinastía de los Borbones a España, quienes al instituir la Real Academia modificaron los gustos estilísticos y arquitectónicos de la época con materiales más nobles y duraderos como la piedra y el mármol5. Sin embargo, su legado ya había sido adoptado en América con la migración y llegada de diferentes alarifes. Debemos dejar en claro que esto no constituyó una falsa bóveda sino una bóveda con una propuesta constructiva y estructural propia de la madera que fue producida por razones escenográficas y/o económicas, lo que permitió a su vez, estabilidad frente a las fuerzas horizontales del sismo.

El origen de la bóveda de Quincha en el Perú

Según el diccionario de quechua realizado por el sacerdote jesuita Diego González Holguín, el término quincha proviene de la zona andina del virreinato del Perú y significa cañizo, seto o barrera. Su conjugación verbal inmediata sería el quenchaycuni que significa “cercar o hazer quincha de pared, o de palos, o esteras, o varas” (González, 2007).

Tal como se indicó, su sencillez, asequibilidad y adaptación a las condiciones climáticas, lo consagraron como el sistema idóneo de la época, que, al fusionarse con las formas y técnicas constructivas españolas, dio lugar a estructuras resistentes y flexibles, dejando atrás a las bóvedas góticas de crucería (se pensaba que éstas resistirían a los terremotos). Es así como la bóveda encamonada española se convierte en la bóveda de quincha peruana a mitad del siglo XVII aproximadamente. No obstante, se debe mencionar una segunda teoría dada por el George Kubler quien asegura sin ningún sustento documental que “la introducción de las bóvedas de cañas y yeso en los Andes Centrales fue obra del Padre Rehr, un jesuita Bohemio de mediados del siglo XVIII” alegando así que fue un aporte no ibérico (Kubler, 1968).San Cristóbal (1995) por su parte considera que la bóveda de quincha tiene su origen en la ligera modificación del material, es decir, del uso de telares de cañas y yeso que se dio en las bóvedas de madera utilizadas después de los terremotos de 1678 y 1687 en Lima6, prueba de ello sería la bóveda de la Iglesia San Francisco de Lima, hecha por Constantino de Vasconcelos, que superó los terremotos de 1687 y 1746 (San Cristóbal, 1997). Cualquiera fuera el caso, la adopción de coberturas ligeras, de madera, fue el sistema constructivo más certero para la reconstrucción de las iglesias dañadas, no sólo por la seguridad frente a un evento sísmico, sino también por la facilidad de levantar edificios de gran altura como palacios, miradores o torres de iglesias (Marussi, 1986).

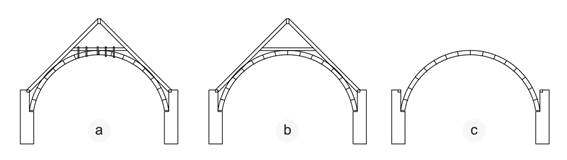

Tras el estudio realizado por Arce Blanco (2017), se concluyen tres tipos claves de bóvedas encamonadas: las suspendidas o colgadas, soportadas por la estructura original del edificio, principalmente una adaptación de la cobertura par y nudillo y cuya estabilidad depende de la propia armadura. Aquí los arcos de la bóveda quedan suspendidos mediante cogotes de madera y las superficies del intradós se conforma por el enlucido del cañizo; las bóvedas autoportantes que solamente se encuentran apoyadas en sus extremos por los muros de fábrica y que fueron planificadas desde un inicio; y por último las bóvedas estructurales que soportan no sólo su propio peso sino las fuerzas exteriores producidas por el clima. Este tipo de bóveda es la que predomina en Perú (Figura 1).

La Quincha como método constructivo

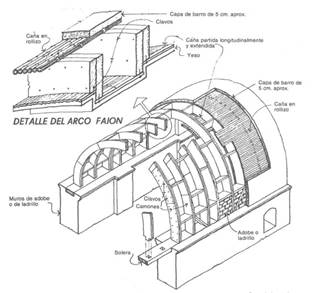

Como ya se mencionó, la quincha es una técnica mixta debido a que necesita de varios materiales como la caña, la madera y el barro los cuales se complementan para cumplir funciones distintas: estructura, envolvente y acabado (Tomasi y Bellmann, 2019). El uso de este material suele estar siempre acompañado de otros sistemas o técnicas constructivas, ya que suele ser usada para fragmentos específicos en elementos arquitectónicos como los muros y tabiques; estructuralmente, en pilastras, columnas, arcos, cúpulas y bóvedas, así como en elementos ornamentales y decorativos.

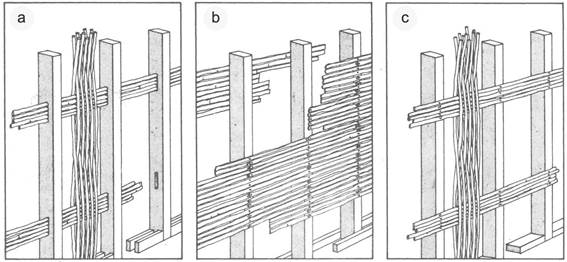

Para el armazón se utiliza la madera, la cual solía estar cortada en forma de rollizo cuando era una obra rústica y en de forma tableada, en las demás obras. Sobre éstas se colocaban las cañas cuya unión podía ser mediante un entrelazado de ambas como una trenza o utilizando algún fijador adicional como clavos o huasca (soga o tiras frescas de cuero de vaca u oveja como elemento de unión), e incluso creando un sistema mixto entre ellos. Este tejido ayudaba a resistir esfuerzos tensionales ya que dotaba a la estructura de una mayor capacidad de deformación elástica (Bustamante y Monjo, 2012; Hurtado-Valdez, 2015). Como protección y revestimiento se usaba el yeso o el barro o las mezclas entre cal, agua, tierra y arena que se aplicaban sobre la combinación del esqueleto de madera y las cañas logrando un efecto membrana (Figura 2).

Figura 2: Sistemas de armado de la quincha virreinal. a) Sistema de trenzado. b) Sistema de clavado. c) Sistema mixto

Con la armadura lista, se fijaba en su lugar final (muro de adobe), esto mediante una unión de escopladura o una espiga sobre el muro que evitaba cualquier tipo de desplazamiento durante un movimiento sísmico. Estas mortajas eran realizadas en los soleros, que estaban previamente empotrados en los muros. La distancia vertical de estos elementos oscilaba entre los 60 y 120 centímetros desde las vigas. Se realizaba un tipo de tornapunta la cual estaba en los puntos de apoyo.

Cargas y empujes

Debido al cerramiento de quincha, la concentración de empujes en los muros es considerablemente menor por el peso ligero. La verticalización del empuje se veía favorecida por el relleno de adobe a en la parte inferior de las bóvedas, logrando así mayor seguridad en la transmisión de las cargas al evitar excentricidades que pongan en riesgo a la estructura.

El tejido de caña y sus componentes adicionales, fijado a las riostras en el sentido opuesto a los arcos, permitía la formación de un entramado continuo que favorecía la distribución igualitaria de esfuerzos y cargas desde la superficie hasta el encadenado del muro.

Este tipo de bóvedas, por su flexibilidad, garantizaba mayor seguridad en la estabilidad y posibilitaba el ajuste geométrico dado por el asentamiento del terreno en sus fundaciones.

Comportamiento sísmico

Durante la actuación de un sismo, en el que la fuerza en relación al peso de la estructura es proporcional, el empleo de la madera resultó ser la clave como una armadura ligera que resiste de manera óptima a los esfuerzos tensionales. Esto favoreció la construcción en altura sin afectar los muros que se mantenían estables gracias a las uniones entre este y el esqueleto de la bóveda.

Esta unión entre ambos cuerpos estaba definida por una viga de madera que encadenaba las estructuras permitiendo el arriostramiento de los muros e imposibilitando su distanciamiento por la vibración de los muros, durante un desastre natural. De esta manera, se generaba un efecto de diafragma que representaba una respuesta amable frente a los movimientos sísmicos (Figura 3).

La bóveda de quincha en iglesias trujillanas

Trujillo se encuentra al norte del Perú y cuenta con un centro histórico de traza ortogonal en la que, hasta la fecha, se alzan 12 edificaciones religiosas virreinales: 1 catedral, 6 conventos, 2 monasterios, 1 capilla y 2 viceparroquias que durante el siglo XVII fueron utilizadas para adoctrinar indígenas. Por su complejidad estilística y exquisita decoración se ha considerado mencionar a 7 de ellas (Figura 4).

Al igual que Lima y otras ciudades del país, el uso del sistema encamonado se fue dando paulatinamente a consecuencia de los sismos de 1619 y 1725; sin embargo, no fue una prioridad. Según Correa-Orbegoso y De Mesa (2011) el uso de bóveda y cúpulas de quincha fue raro en la arquitectura virreinal de Trujillo, ya que se tenía una gran confianza en la seguridad de sus materiales y en la construcción de estas estructuras. No se preocupaban por los sismos (que hasta 1917 no se sucedieron de manera tan periódica, con una espacialidad promedio de 13 años), que resultaban fatales para las cúpulas y bóvedas de ladrillo y cal, ni tampoco por las lluvias, aunque posteriormente tuvieron que reconocer las limitaciones del yeso como material de enlucido, sobretodo en viviendas de hidalguía como la Casa Aranda.

En este contexto, se considera precursor de la bóveda encamonada en Trujillo a Fray Diego de Maroto quien conocía su trazado y ejecución gracias al trabajo que había realizado antes como maestro de obras en Toledo junto a su padre7. Su experiencia ayudó a comprobar que estas bóvedas eran resistentes a los sismos, convirtiéndose en pieza clave para la innovación y uso de las bóvedas encamonadas de quincha en el Perú ya que la mayoría de maestros de la época eran renuentes a desestimar las técnicas constructivas tradicionales. Se le atribuye los primeros trazos de la Catedral de Trujillo en 1643, donde dio énfasis a la bóveda de arista autoportante y la cúpula sobre pechinas (San Cristóbal, 1993). La decoración a través de estucos dorados en cornisas y la pintura mural al temple disfrazan las aristas internas de la nave principal, sin embargo, son claramente distinguibles en las naves laterales, nótese también la separación de cada tramo con cerchas a modo de arco fajón (Figura 5).

Por su parte, las bóvedas vaídas, con su peculiar configuración de sector de esfera y doble cobertura, son un ejemplo de la sofisticación arquitectónica presente en las iglesias conventuales de San Francisco y Santo Domingo en Trujillo. Estas bóvedas destacan por su estética cautivadora y brindan un ambiente celestial, en perfecta armonía con la espiritualidad que se experimenta en estos espacios de culto (Figura 6).

En cambio, la Iglesia San Lorenzo, llamada “Parroquia de indios”, ubicada entre el jirón Ayacucho y Colón, es una de las iglesias más antiguas de la mitad del siglo XVIII en Trujillo. Durante el mes de agosto es decorada y preparada para las misas de la novena en conmemoración de San Lorenzo. Esta presenta una sola nave con un púlpito, en el cual los indios eran aleccionados por sacerdotes. Siendo de fachada sencilla, tiene una sola torre, destacando al interior sus altares barrocos y retablos.

Presenta una bóveda de cañón de quincha con ventanas simples e insertas en la estructura junto a pequeñas linternas que ayudan a la ventilación e iluminación. A pesar de la rusticidad de su material, plantea una decoración elegante y discreta, con especial atención a los enlucidos y los acabados superficiales (pintura mural en pechinas y mármol en cornisas de la bóveda). Es notorio que por su función de viceparroquia, la bóveda de quincha ostentara formas irregulares que, en la actualidad, son un testimonio de la naturaleza innata de la arcilla. Es precisamente esta sutil imperfección la que les confiere un encanto innegable, un recordatorio de su belleza auténtica y atemporal. Tras el sismo de 1759, se llevó a cabo un trabajo de restauración dirigido por el obispo Francisco Javier Luna (Figura 7).

Una llamada de atención

La Iglesia La Merced está ubicada en el Jirón Pizarro, un paseo peatonal atractivo y eje comercial-turístico de la ciudad. Su variedad de estilos arquitectónicos como el barroco, rococó y neoclásico, la destacan sobre el resto. En su fachada, a diferencia de otras iglesias, no presenta torres, sino que tiene una espadaña con campanas (Figura 8). Fue declarada Monumento Histórico del Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 1972 por el Instituto Nacional de Cultura (2000); sin embargo, se cumplen siete años desde que no brinda acceso al público pues las condiciones actuales no lo permiten, sobre todo por el colapso de una de sus cúpulas. Asimismo, los sismos y lluvias ocasionadas por el Fenómeno de El Niño costero generaron que su bóveda del lateral izquierdo colapsara -lo cual generó daños en los retablos y altares también- comprometiendo al resto de la estructura principal la cual ha quedado expuesta. Es más, las condiciones climatológicas de los últimos años han provocado la erosión del material constructivo, el desprendimiento del yeso y el carrizo con barro, así como la pudrición de la madera por presencia de xilófagos, llevándola a una situación de colapso (Figura 9). Vale resaltar, que tanto sus pechinas como las de la iglesia Santa Clara son consideradas las más destacables de todo Trujillo.

Figura 8: Fachada de la Iglesia La Merced vista desde el Jirón Pizarro. Nótese la falta de bóveda y la presencia de espadañas

A la fecha, se cuenta con un proyecto de restauración aprobado; sin embargo, la burocracia y las continuas discrepancias del sector público, no permiten que éste se lleve a cabo, perjudicando la imagen señorial del centro histórico. Sería una pérdida irreparable para nuestro patrimonio.

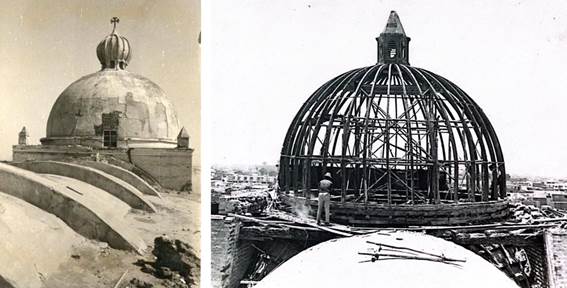

Punto y aparte: Las cúpulas de quincha

Las estructuras abovedadas no fueron las únicas que utilizaron la quincha como armazón. El primer ejemplo es la Iglesia Belén de la orden de los Bethlemitas. A pesar de no contar con presupuesto de la Arquidiócesis de Trujillo, cuenta con una elegante bóveda de cañón corrido con lunetos que cubre su única nave (Figura 10). En la portada, una hermosa concha de abanico da la bienvenida al templo; sin embargo, el clima y la falta de interés de las autoridades no han permitido que su estructura externa pueda restaurarse. No existe fecha exacta de la construcción de la cúpula ni cuál fue su material original; sin embargo, se estima que el terremoto de 1759 haya sido el causante de su primera reconstrucción a base de madera y quincha. Para 1941, la cúpula contaba con una cubierta revestida con cerámica esmaltada que simulaba piedra laja en forma de escama de pez. A la fecha, sólo está revestida con cal lo que facilitó su restauración después del terremoto de 1970. Lo peculiar es la pequeña cúpula bulbosa que tiene como remate en vez de la típica linterna, su estética es totalmente discutible ya que es un elemento ajeno a la región y probablemente introducida por el criterio y gusto ecléctico del final del siglo pasado.

Figura 10: Bóveda de cañón corrido con lunetos de la Iglesia Belén. Se aprecia el desprendimiento del enlucido por humedad

En cuanto la Iglesia El Carmen, ya en 1759 había sufrido cambios en su estructura por la caída de su bóveda, lo que fue punto de partida para reconstruirla de madera y quincha. Lo mismo sucedió con el segundo claustro y las dependencias ajenas. Su cúpula de media naranja con óculo en la parte central es una obra de ingeniería inédita del Ing. León Jara, pues según testimonios de los involucrados en su restauración, se armó de madera y quincha, pero tuvo una base y cáscara de concreto con fierro de 1/4 para darle forma y estabilidad (Figura 11).

Conclusiones

El origen del uso de la quincha dentro de las bóvedas trujillanas es una respuesta a las condiciones naturales del territorio donde la naturaleza misma implicaba un parámetro a considerar. Para ello, a través de un proceso continuo de “ensayo-error” en el se realizaron diferentes variaciones a la estructura se logró encontrar la estabilidad necesaria para resistir los impactos de los desastres naturales. Gracias a su flexibilidad y a su capacidad para distribuir y absorber tensiones, estas estructuras pueden resistir terremotos y movimientos sísmicos.

La quincha como material constructivo fue utilizado por los indígenas para establecer asentamientos seguros. Por lo que, las bóvedas y cúpulas de quincha no sólo ofrecían una solución técnicamente sólida, sino que también tenían un significado cultural y simbólico para los habitantes nativos. Su presencia en el entorno peruano se suma a la diversidad de la arquitectura del país y muestra cómo los métodos de construcción regionales pueden ajustarse a diferentes situaciones climáticas y geográficas.

Las bóvedas y cúpulas de quincha siguen siendo importantes hoy en día. Son apreciadas por su valor histórico, espiritual y estético y han llegado a representar el orgullo nacional y la identidad de los peruanos. No obstante, muchas de ellas se han visto afectadas por el tiempo y el Fenómeno de El Niño y necesitan la intervención del Estado para lograr su preservación y puesta en valor, así continuaría perdurando un legado histórico, orgullo de los trujillanos.