Introducción

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo (FCOM-UM), nacida con una vocación periodística y con la impronta de profesores formados en la Universidad de Navarra (UNAV) en Pamplona, apostó fuertemente a la escritura en el plan de estudios desde que abrió sus puertas en 2002.

Más de veinte años de enseñanza de la escritura a estudiantes del grado han permitido poner a prueba y adaptar recetas de otras latitudes, así como observar los resultados en los casi quinientos graduados quese desempeñan en tareas de comunicación a diciembre de 2023, ya no solo en periodismo sino también en publicidad, comunicación institucional, cine o investigación. Esto adquiere especial valor ante la denuncia constante por parte de los docentes de escritura y de las universidades en general de que “cada año los alumnos que entran en primero de cualquiera de los grados escriben y leen peor” (Gómez Baceiredo y Pérez Aguirre, 2010: 164). La literatura en esta línea es abundante: en el ámbito hispano, se encuentran los trabajos de Sanchís y Gómez Baceiredo (2017), de Ballano y Muñoz (2015)1, o de De Lara y Avilés (2013)2, que coinciden con estudios anglosajones como el de Lingwall y Kuehn (2013)3, con reportes de algunas regiones de Asia (Abdullah et al., 2022)4 e incluso la experiencia de países modelo como Finlandia (Pentikäinen, 2023)5. Recientemente, se ha sumado el desafío de la inteligencia artificial generativa de lenguaje como sustituto eventual de la habilidad humana de escribir bien y como herramienta para entrenarla (AlAfnan et al, 20236; Imran, M., & Almusharraf, 20237; Harrah, et al, 20238; Jara, et al, 20239).

En este trabajo, se presentan y explican los objetivos, la metodología y la forma de evaluación que han caracterizado una propuesta de enseñanza de la escritura reconocida como valiosa por estudiantes, graduados y empleadores en el área de la Comunicación en Uruguay. La reflexión sobre el desafío de enseñar a leer y escribir en tiempos marcados por la imagen es un ejercicio necesario y fundamental para continuar haciendo universidad.

Las “Escritas” en el plan de estudios

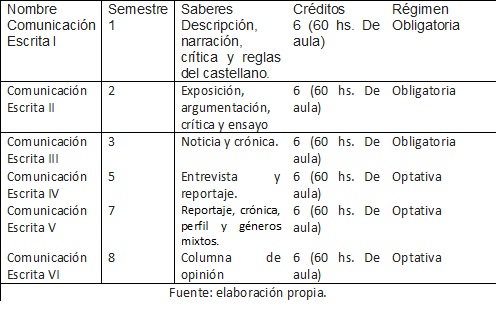

La enseñanza de la escritura en el grado en Comunicación de la Universidad de Montevideo se hace evidente en el plan de estudios a través de una serie de materias presentes desde el primer año: Comunicación Escrita I, Comunicación Escrita II, Comunicación Escrita III… Y hasta la VI. No están ocultas en proyectos o asociadas a las tendencias del momento, sino que proponen abiertamente dedicar un espacio -considerable- al ejercicio de escribir como competencia clave de un comunicador. (Tabla 1)

Las primeras dos “escritas” replican la experiencia de la asignatura Comunicación e Información Escrita I, presente en el primer curso del plan de estudios de las licenciaturas de la Universidad de Navarra -Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas- desde 1992 (Gómez Baceiredo & Pérez Aguirre, 2010)10. Fueron dictadas en Uruguay durante los primeros cinco años de la FCOM-UM por uno de los profesores referentes de escritura de la FCOM-UNAV, el Dr. José Antonio Pérez Aguirre, quien sentó las bases de la formación periodística y literaria en la facultad y formó a los docentes que lo sucederían. Estas asignaturas dependen desde entonces del área de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo.

El objetivo de estas materias básicas es definir distintos tipos de textos y aprender a aplicar técnicas que ayuden a dominarlos mientras buscan su estilo propio, su voz. Como en Navarra, apuntan a “mejorar la capacidad del alumno de expresarse por escrito en cualquier contexto, inculcar unos hábitos de autocorrección y cuidado por la lengua” (Gómez Baceiredo & Pérez Aguirre, 2010, p. 3). En Escrita I (6 créditos académicos), se pone el foco en la escritura descriptiva y narrativa, así como en el conocimiento profundo de las normas sintácticas y ortográficas del idioma español. Al mismo tiempo, propone una introducción a la escritura creativa, con el fin de ofrecer herramientas básicas que permitan a los estudiantes aproximarse a cómo piensan los escritores. A continuación, Escrita II (6 créditos académicos) está dedicada a la redacción de textos expositivos, argumentativos y ensayísticos. Además, en ambas asignaturas se propone un ejercicio continuo de análisis de textos narrativos y escritura de crítica literaria periodística.

Escrita I y II son materias consecutivas de 6 créditos cada una que el estudiante de comunicación de la UM cursa durante el primer año de la carrera, independientemente del área particular a la que se oriente: Periodismo, Comunicación Estratégica (Corporativa, Publicidad y Marketing), Audiovisual (Cine y TV) o Investigación y Opinión Pública. Es decir, de marzo a noviembre, todos los estudiantes que hayan comenzado la licenciatura en Comunicación participan de este programa de enseñanza de escritura, que luego continuarán también de forma obligatoria en Escrita III y Guion I y, ya optativamente, en las siguientes (IV, V y VI) así como en Guion II, a lo largo de la licenciatura.

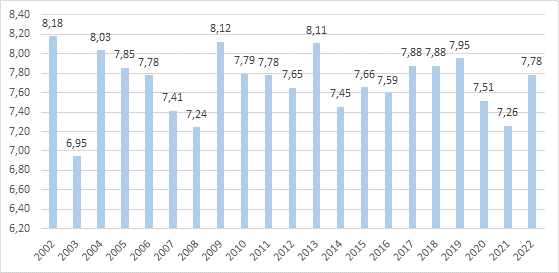

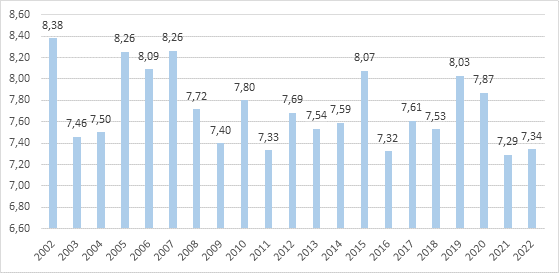

Una mirada histórica a los promedios logrados en estas asignaturas por las generaciones que hasta 2022 han pasado por la Facultad de Comunicación de la UM muestra que se han mantenido entre 7 y 8,4 sobre un total de 12 como nota máxima y un mínimo de aprobación de 6. (Figura 1 y 2)11 Esto confirma el desafío que este tipo de materias presentan para los estudiantes, al tiempo que da cuenta de un nivel que se mantiene a través de los años a la par de un modelo de enseñanza-aprendizaje consolidado, pero flexible a las fluctuaciones en las culturas de lecto-escritura.

Figura 1 Histórico de notas de Comunicación Escrita I. Fuente: elaboración propia con datos del SIRA.

Figura 2 Histórico de notas de Comunicación Escrita II. Fuente: elaboración propia con datos del SIRA.

La presencia de estas asignaturas en el primer semestre académico -o cuatrimestre, más estrictamente- y la extensión durante los primeros nueve meses de la carrera son elementos que el equipo de enseñanza de escritura en la UNAV ha identificado como clave para asentar desde el inicio la importancia de una expresión escrita correcta y para el tipo de habilidades que se pretenden fomentar (Gómez Baceiredo & Pérez Aguirre, 2010, p. 3)

Dinámica de clase y evaluación

Los cursos de Comunicación Escrita I y II se realizan en dos sesiones semanales cada uno: una clase teórica en la que el docente presenta conceptos y ejemplos, y una clase práctica donde el estudiante produce un texto propio en respuesta a una consigna predeterminada. En paralelo, participa de un programa de lectura de novelas, cuentos y ensayos diseñado para alimentar esta relación de doble vía con la literatura. Así durante las 15 semanas del semestre: de marzo a junio para Escrita I y de agosto a noviembre para Escrita II.

La clase teórica semanal tiene una duración de 90 minutos (2 horas académicas) y reúne a toda la generación en un grupo de entre 40 y 50 estudiantes. Este es el ámbito para caracterizar los tipos de texto o géneros correspondientes a las asignaturas y, sobre todo, para analizar ejemplos que faciliten la comprensión de los aportes téoricos a la comunicación escrita. Allí tienen lugar también las discusiones cada vez más necesarias de por qué importa escribir bien hoy y, en particular, cuando se aspira a ostentar el título de Licenciado en Comunicación.

La clase práctica también se extiende por dos horas académicas, una vez a la semana, pero se lleva a cabo en grupos más reducidos para garantizar una atención personalizada. Habitualmente, el grupo se divide en tres prácticos de no más de 18 personas, a cargo de distintos profesores, uno de los cuales siempre es quien dicta el teórico: “es importante que quien imparte la teoría también tutele un grupo de prácticas, para tomar el pulso de la clase”, explican Gómez Baceiredo & Pérez Aguirre (2010, p. 3) en su condición de académicos de la Universidad de Navarra. La mitad de las veces, los estudiantes reciben una consigna a la que deben responder con un texto propio de una carilla -en Escrita I, para favorecer la fluidez- y, en la II, entre media y una carilla, ya más afinado el criterio de auto-edición. Algo que deben describir, una historia que deben contar, unas instrucciones, la defensa de algún punto de vista o la reflexión sobre un tema, según se avanza en el contenido de las asignaturas.

Alternadamente, la tarea de la clase práctica es escribir la reseña del libro que se les ha asignado para leer quince días antes, entre una selección de novelas, relatos y ensayos publicados mayormente en el último siglo. Cada estudiante debe leer unas 7 obras durante cada semestre y, como en Navarra, “elegimos novelas cortas, modernas y en ocasiones desconcertantes para ellos para estimularles y suscitar curiosidad, para que salgan de las sagas y los bestsellers y vean que hay narrativas diferentes” (Gómez Baceiredo & Pérez Aguirre, 2010, p. 4). Asimismo, a través de otros géneros, realidad y ficción encuentran su lugar en las lecturas, tanto como en las consignas.

Los responsables de este espacio deberán corregir semanalmente los textos para alimentar la dinámica de aprendizaje a través de los aciertos y los errores de la práctica de la escritura. Le asignan una nota de acuerdo al sistema de puntaje previamente mencionado, al tiempo que realizan correcciones y sugerencias sobre el texto impresoentregado. Así, en la clase práctica, como explican Gómez Baceiredo & Pérez Aguirre,

“El profesor explica los fallos y aciertos generales de la práctica anterior, explica o recomienda lo que considere oportuno para la práctica que se va a realizar, reparte las corregidas y las comenta con los alumnos, además de ayudar y solucionar dudas. Esto exige profesores con empatía, paciencia, mano izquierda, que sepan escuchar...: profesores apasionados, con vocación docente” (p. 3).

El foco práctico de las asignaturas de comunicación escrita en la FCOM-UM se evidencia también en la construcción de la nota de curso, que responde a un promedio entre los 15 textos corregidos de cada semestre, ajustada hasta dos puntos hacia arriba con la evaluación de la actitud ante la escritura y la evolución de cada estudiante desde su punto de partida. La nota final que registra la escolaridad en Escrita I y II pondera la nota de curso (60%) y la nota de aprobación del examen final (40%).

El examen final de estas asignaturas -rendido al fin del semestre académico- se orienta a verificar mediante preguntas el dominio teórico de los contenidos de Escrita I y Escrita II. Si la escritura de treinta textos propios a lo largo del primer año de carrera se orienta a poner en práctica las reglas del castellano actual y las técnicas de redacción acordes a cada tipo de texto o género, el examen teórico se orienta a evaluar el nivel de asimilación de los conceptos básicos asociados a la descripción, la narración, la exposición, la argumentación, la crítica y el ensayo.

Asociado a Comunicación Escrita I, un examen específico de ortografía y gramática basado en el manual El castellano actual: usos y normas (2012) apuntala el cumplimiento de los objetivos de ambos cursos. Los estudiantes deben estudiar por su cuenta este libro escrito por el Catedrático de Lengua y miembro de la Real Academia Española Manuel Casado, quien ha terminado por dar nombre a la prueba: “el Casado”. El desafío es leer y eventualmente corregir una serie de frases (entre 20 y 25 oraciones) que contienen entre 70 y 80 errores ortográficos y gramaticales, en un lapso de una hora. Aprueban quienes detectan y corrigen adecuadamente al menos 60% de los errores (entre 45 y 50). Luego de cada una de las instancias de “Casado” que coinciden con el curso de Escrita I, se utiliza el espacio de clase para hacer una corrección conjunta de la que participan los estudiantes. En la corrección de las prácticas a partir de esta asignatura, se incorporan los fallos advertidos por el manual y, cuando estos son graves -confundir el sí condicional con el sí afirmativo, no distinguir el “porque” del “porqué”, entre otros-, fijan un tope de 5 sobre 12 para la calificación, que resulta entonces insuficiente aunque el contenido creado en respuesta a la consigna sea pertinente y creativo. Como explican los profesores de la FCOM-UM a cargo de este examen, aprobarlo es crucial: “Si un alumno no supera esa prueba el primer año, debe volver a cursar la materia. Si tampoco la supera el segundo año, debe abandonar la universidad durante un semestre. En total, hay hasta seis oportunidades para superar la prueba durante el curso” (Pérez Álvarez & Otegui Piñeyrúa, 2018, p. 5)12.

Como sugiere el énfasis en este manual, las materias de comunicación escrita de la FCOM-UM no admiten el uso de correctores automáticos más allá de Microsoft Word como herramientas para asegurar la calidad ortográfica y gramatical de los textos. En este ámbito, y en línea también con el propósito de estimular la creatividad propia, se exige además que estos sean generados íntegramente por los estudiantes, sin ayuda de inteligencia artificial para la generación de ideas o de piezas finales.

Elementos centrales de la propuesta

El trabajo diario con estudiantes desde 2002 ha permitido identificar los puntos clave de la propuesta de la FCOM de la UM, que se analizan a continuación.

1. Para escribir, hay que leer

En un mundo donde casi todas las conversaciones se vuelven escritura para circular por las redes digitales de comunicación, sería raro decir que se lee menos. Sin embargo, cabe preguntarse por la calidad de esa lectura, teniendo en cuenta que la conexión profunda con un texto requiere tiempo y concentración, una atención al fondo y a la forma de la que puede derivar una mejor capacidad de escribir. Esta actitud contrasta con la dinámica de producción y consumo mediático fugaz que promueven estas redes. En este escenario, ni fragmentos ni resúmenes; les proponemos a los estudiantes leer libros enteros que los invitan a ahondar su comprensión del mundo recorriendo historias y paisajes reales e imaginarios, de la mano de escritores que desafían las técnicas del best-seller y, al mismo tiempo, los desafían a ellos.

Novelas y volúmenes de cuentos publicados en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI les permiten conocer a Nothomb, a Cheever, a Calvino, a Echenoz o a Kertész, pero también a Rulfo, a Onetti, a Coetzee, a Pessoa o a Askildsen. Las obras de otros tantos “desconocidos” para la mayoría de los estudiantes completan una dieta que ofrece variedad, actualidad y, en honor a Bloom, originalidad. Crecientemente, la respuesta del alumnado es que “no son fáciles” -también que son largos, a pesar de que pocos superan las 200 páginas- y que preferirían elegir los libros para reseñar. Así, el texto de Steiner sobre lo que implica encontrarse con una obraya no puede considerarse optativo sino un punto central de discusión en clase:

“Esa lectura implica una responsabilidad, palabra que contiene la palabra respuesta, ya que se trata de contestar a un texto, a la presencia y a la voz de ese otro que nos habla en él. Y eso se ha vuelto difícil, sino imposible, en una cultura en la que el ruido es constante, donde no hay ningún espacio reservado al silencio ni a la paciencia. Me refiero a paciencia en su sentido etimológico de sufrir, sostener, soportar y tolerar. Leer no es sufrir sino, más propiamente, estar dispuesto a recibir en casa a un invitado a última hora de la tarde” (…) “Es correr el riesgo de que una noche, un texto, un cuadro, una sonata, llamen la puerta de nuestra morada, y puede ser que ese invitado destruya e incendie toda nuestra casa. No tengo palabras para describir la riqueza de esa experiencia que he practicado mil veces, de golpe la obra entera me acoge, sin explicarse, y por fin tengo acceso a ese poema. La incomprensión se transforma en amor, en fertilidad, en un acto de confianza hacia eso que se me escapa. Es por eso por lo que escribí, en la primera línea de mi libro Tolstoi o Dostoievski, que toda crítica verdadera es un acto de amor”.13

Proponer la lectura como una actividad trascendente es tan contracultural como instaurar el hábito de leer críticamente, otro de los ejes de trabajo en la FCOM. Como explicaban dos de sus profesores de Comunicación Escrita en un congreso de corrección de textos hace unos años: “Al acabar el primer año de carrera, los alumnos han tenido que leer al menos 12 libros. El resultado no siempre es el deseado: no es extraño que en las primeras prácticas surjan plagios que conllevan una sanción académica para el alumno pero, una vez los estudiantes finalizan el primer año, siguen pidiendo a sus profesores recomendaciones literarias” (Pérez Álvarez & Otegui Piñeyrúa, 2018, p. 6-7). La irrupción del ChatGPT ha planteado un nuevo desafío para el control de la integridad académica a la hora de producir textos que den cuenta de una lectura comprometida con el libro asignado, pero el conocimiento de cada estudiante y de su forma de escribir (y leer) por parte del profesor de Práctico continúan funcionando como detector.

Combatir la pereza de leer es una forma de combatir la pereza de escribir, que señalaban los profesores de la FCOM UNAV como problema de fondo (Gómez Baceiredo & Pérez Aguirre, 2010), uno ante el que proponían la lectura como línea maestra de los planes de estudio.

2. Ponerse a prueba

El buen uso de la ortografía y la gramática no solo se experimenta -y disfruta- a través de la lectura, sino que se estudia y se pone a prueba en un examen concreto. “El Casado” es una marca indeleble en quienes pasan por la Facultad de Comunicación de la UM, como queda de manifiesto en cada reunión de egresados o cuando algún estudiante se cruza al mismísimo Manuel Casado en el campus de Pamplona. Para los alumnos en curso, funciona como un instrumento de diagnóstico y da lugar a un proceso fructífero.

A lo largo de los años, se han constatado ciertos patrones de vínculo con esta prueba y un proceso en el que los estudiantes integran a su escritura las reglas ortográficas del castellano actual y sus matices, según reportan Pérez Álvarez & Otegui Piñeyrúa (2018) con datos del período 2003-2017. En la primera instancia de evaluación, al comienzo del curso, la mayoría de los alumnos apenas estudia y practica: confía en su conocimiento ortográfico y gramatical previo. Sin embargo, apenas el 3% del alumnado aprueba, una porción de aquellos que vienen con notas de excelencia desde el bachillerato. Incluso, más de un 15% suele obtener un puntaje negativo, hasta un récord de “-20”. Como reportan los autores, este primer encuentro con el examen de Casado deja claro qué alumnos parten de una base sólida. El grupo restante irá progresivamente aprobando a lo largo del semestre, salvo una cifra aproximada al 10% del total de los alumnos que, tras dificultades serias para aprobar la prueba ortográfica y gramatical en seis oportunidades, volverá a cursar Escrita I.

La segunda prueba tienen lugar a dos meses del inicio de cursos. A la luz de los resultados de su primera experiencia, la mayoría de los estudiantes estudia más, practica más y aprueba más. Para la tercera instancia, con el curso avanzado y los aprendizajes de los dos primeros fracasos, “el alumno suele dimensionar por primera vez la importancia y la complejidad de la buena escritura, y revalora su propio conocimiento y habilidad en la materia”, explican Pérez Álvarez & Otegui Piñeyrúa (2018). Como consecuencia, intensifica su estudio del manual y se enfoca en los errores ortográficos o gramaticales puntuales que le resultan más difíciles A partir de la tercera prueba -al tercer mes- aumenta significativamente el número de aprobados -cerca de un 30% del total de alumnos que rinden la prueba la salvan- y, en la cuarta instancia, de acuerdo a los datos recogidos, ya solo quedan sin aprobar quienes presentan una dificultad profunda en la comprensión de las reglas ortográficas y gramaticales.

El examen sobre el manual Castellano actual: usos y normas tracciona un proceso intenso y necesario para aprender a escribir correctamente. Así, en Comunicación escrita III, nunca más de un 10% pierde habitualmente las prácticas semanales por problemas ortográficos y gramaticales. Este tipo de errores pasan a ser problemas coyunturales y no estructurales en apenas un año, de acuerdo a las estadísticas de la FCOM (Pérez Álvarez & Otegui Piñeyrúa, 2018).

3.A escribir se aprende escribiendo

Contra la idea de que hay quienes son buenos escribiendo y quienes no, se les propone a los estudiantes un entrenamiento semanal para ejercitar el músculo de la escritura. Sentarse frente al ordenador para, como propone Elizabeth Gilbert en una conferencia magistral que se analiza en el curso14, “hacer su parte del trabajo”. Con o sin inspiración, a gusto o a disgusto con el libro que les tocó leer, con las prácticas anteriores corregidas como guías y sin miedo a equivocarse.

“La propuesta educativa sobre corrección de textos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo (UM) se centra en tres principios: uno previo, el conocimiento de las reglas ortográficas y gramaticales, otro sostenido, la lectura para ampliar horizontes y descubrir maneras de narrar, y otro evidente, la escritura para mejorar de manera continuada: a escribir se aprende escribiendo” (Pérez Álvarez y Otegui Piñeyrúa, 2018, p. 4).

Una estudiante del curso 2023 lo constata en su ensayo final:

“Una vez que empecé la facultad volví a enamorarme de la escritura. La perfección ya no era mi prioridad; lo único que me importaba era completar la carilla. La primera clase escribí hasta el último minuto. No me preocupé por formular cada frase de forma poética, sino que simplemente me dejé llevar. Hace tiempo que había enterrado mi vocación de escritora y esta catarsis le permitió ver la luz del día otra vez. Hasta ese entonces era fiel creyente de que sólo aquellos que están destinados a la grandeza la alcanzan. Pero en ese momento me di cuenta que me había autoimpuesto la presión de ser perfecta como excusa para no alcanzar mi máximo potencial” (Anónimo, 2023).

En este ejercicio semanal de escribir para aprender a escribir, deberán también abrazar el buen hábito de darle crédito a sus dudas y consultar. No al profesor como primer recurso, sino a las fuentes de referencia cuando se trata del uso de la lengua castellana: la Real Academia Española. El sitio web fundeu.es, desarrollado por la Agencia EFE, facilita la navegación por el corpus normativo producido y actualizado por la RAE, al tiempo que resuelve las preguntas emergentes sobre cómo escribir algún término novedoso -¿la o el COVID?, ¿virus FIFA con minúscula?, ¿cómo traducir greenhushing?-.

El desafío crece cuando se considera que deben producir y auto-corregir el texto en 90 minutos. “Si tuviera más tiempo”, “si pudiera traerlo avanzado desde casa”… Los lamentos se responden con una premisa clara: escribir lo mejor que se pueda escribir en una hora y media, pues (casi) siempre escribiremos bajo el peso de una fecha límite. El cierre de una edición que se va a imprenta ya quedó algo viejo como ficción que les anima a entregar la práctica, pero el ahora chiste retro ayuda a emprender con deportividad el reto de ajustarse no solo a una consigna sino también a un tiempo determinado. Escribir es un arte, pero también un oficio.

El juego del profesional de la comunicación en ejercicio sirve también para fijar un estándar al que aspiran los estudiantes durante todo el primer año: el texto debe lograr un nivel de publicabilidad. Todavía no se aventuran a géneros periodísticos más exigentes en Escrita I y Escrita II, pero la calidad requerida conecta así con la claridad y el atractivo que puede persuadir a un editor y conquistar a un lector.

4. Escribir es reescribir

Para quienes tienen camino recorrido en lo que refiere a producir textos publicables, la corrección y la reescritura están naturalizadas. Con los estudiantes, sin embargo, hace falta explicitar que escribir bien es, necesariamente, re-escribir.

La primera instancia es con ellos mismos durante el horario de la clase práctica. Volver a los balbuceos del primer párrafo que quizá habrá que descartar tras la segunda lectura aunque haya sido indispensable para tomar impulso. Detectar los fallos de claridad o de coherencia en el cuerpo del texto recién escrito. Revisitar el final para ver si le hace justicia al recorrido, si “cierra con primor” como sugería el primer profesor de Escrita I y II de la historia de la FCOM. Y, por supuesto, poner especial atención a la ortografía y la sintaxis, para que este tipo de errores no den por tierra con el proyecto literario en ciernes.

El profesor observa este proceso y participa en la medida que la personalidad del estudiante y su actitud ante la (re) escritura lo permiten. Hay quienes agradecen la orientación in situ y quienes resisten incluso el ojo lector sobre su hombro. Con el avance del curso, desarrollan sus estrategias de auto-corrección, más o menos sistemáticas.

El protagonismo del profesor de práctico llega con las devoluciones a la práctica entregada: marcas y comentarios en el papel que servirán para conversar con el estudiante sobre el resultado de su esfuerzo de la semana anterior. El momento de la verdad para algunos y un desafío para la autocrítica para otros. Como reportan los profesores de escritura de la UNAV, “la labor correctora del docente se enfrenta a menudo con las defensas de un yo ensimismado y sucede así que, si el profesor critica el texto, el alumno entiende la corrección de errores incuestionables o la crítica negativa de un texto como si se señalaran errores de su personalidad o como si se le criticara negativamente a él (y no al texto)” (Gómez Baceiredo & Pérez Aguirre, 2010, p. 6-7). Los errores de ortografía y gramática son más fáciles de reconocer, pues la referencia del manual de Casado viene allanando el camino. Las cuestiones menos evidentes en lo que concierne a contar el mundo son los que ponen verdaderamente a prueba a los profesores de práctico, no tanto en su saber específico como en su carácter.

Estudios previos han dado cuenta de algunas tendencias erróneas en la escritura de los estudiantes de Comunicación que se repiten en la UM: “los universitarios dicen, no muestran” -en alusión a la dificultad para detenerse en la realidad y en las escenas de una historia, producto del ensimismamiento- y “pierden el control de la propia escritura” -desde incongruencias de tiempos verbales hasta la imposibilidad de reconocer los puntos altos de su texto- (Gómez Baceiredo y Pérez Aguirre, 2010: 174-178). Quizá por el pragmatismo de apostar a un texto más sencillo pero sin errores o por efecto de una menor exposición a los textos de cierta extensión y pretensión literaria, ha aminorado en los estudiantes de la FCOM-UM la tendencia a la “hinchazón de la prosa” (Ídem., 176-178) que era más frecuente en las primeras generaciones. De cualquier manera, siempre es parte de esta orientación para la escritura el ayudarles en la misión que Zambrano les propone desde su ensayo sobre el sentido último de la escritura: “Salvar a las palabras de su vanidad, de su vacuidad, endureciéndolas, forjándolas perdurablemente, es tras de lo que corre, aun sin saberlo, quien de veras escribe”15.

Gestionar esta relación de enseñanza-aprendizaje requiere cada vez más empatía y se beneficia de este entorno de acompañamiento personalizado que posibilitan los espacios de práctico. Notaban desde la FCOM UM que “el nivel de la escritura de los alumnos tiene nuevas particularidades vinculadas al contexto social y cultural en el que nos encontramos y los profesores deben adaptarse al perfil de estudiantes que reciben” (Pérez Álvarez & Otegui Piñeyrúa, 2018, p. 2). El profesor y la propia universidad se ponen frecuentemente en cuestión como voces autorizadas en un contexto donde la horizontalidad pauta la relación con el conocimiento; el aprendizaje es, más que nunca, producto del vínculo, como auguraban ya en 2010 Gómez Baceiredo y Pérez Aguirre.

5. La escritura como modo de vida

Desde su primera edición en 2002, los estudiantes del primer año de la licenciatura en Comunicación leen el ensayo “A propósito de un tal Pomar. La escritura como modo de vida”, del profesor de la Universidad de La Coruña Francisco Sánchez. Con el tiempo, se ha vuelto un texto fundamental para explicar ya no solo el género del ensayo sino la agenda que la facultad les tiene preparada:

“Un buen comunicador no es aquel que domina unas técnicas o destrezas más o menos mecánicas, sino quien es capaz de: saber mirar, saber escuchar, saber pensar, saber expresar aquello que ha mirado, escuchado y pensado. Y el buen comunicador es aquel que tiene un conocimiento profundo de qué es el hombre y del mundo que lo rodea” (Sánchez, 1999, p. 1).

Esta propuesta enlaza con los lineamientos que Gómez Baceiredo y Pérez Aguirre (2010) derivan de su diagnóstico de los estudiantes del primer grado: cultivar los sentidos como antídoto al dominio de los sentimientos inmaduros. Y sube la apuesta. Los cursos de escritura en la UM lo han evidenciado desde el primer momento: quienes llegan con una claridad -del signo que sea- sobre qué es el hombre y cómo es el mundo son capaces de crear textos potentes. Quienes además están abiertos a la percepción de lo que les rodea -las personas y los acontecimientos- podrán rápidamente articular una mirada y una voz propia, aprenderán a confiar en sus palabras y en sus silencios. Quienes se entreguen a la lectura llegarán aún más lejos. Así, toda la carga de materias humanísticas que conforman el plan de estudios de la licenciatura en Comunicación toman especial relevancia y potencian la escritura significativa.

Recientemente, en línea con la aseveración de Steiner de que leer es aprender con otros a escuchar mejor16, se ha redescubierto en la lectura un remedio para el aislamiento. Kyle Conway, autor de El arte de la comunicación en un mundo polarizado, analiza en su libro How to Read Like You Mean It (2023)17 cómo podemos abrirnos a los demás y a las ideas que nos asustan leyendo textos difíciles. Invita a abrazar la incertidumbre y la confusión como parte constitutiva de la comprensión y el intercambio significativo, ya sea entre un lector y un texto o entre dos personas. Como adelanta el índice:

1. Leer es sentirse perdido

2. Leer es deambular

3. Leer es sentir amor

4. Leer es ser libre

5. En conclusión: leer es vivir con otros18

Esto trasciende la lógica de leer para escribir correcta o inspiradamente, pero conecta con la agenda más ambiciosa de Francisco Sánchez: aprender a mirar, saber escuchar, entender qué es el hombre. O, en palabras de Chéjov, la necesidad del escritor de “unos buenos zapatos, un cuaderno de notas y disponibilidad para cambiar de idea”19.

Algunas reflexiones finales

La escritura atraviesa toda la carrera del comunicador desde la etapa universitaria. El camino de aprendizaje comenzado en Escrita I y II por los estudiantes del grado en Comunicación en la Universidad de Montevideo continúa en Escrita III. Aquí, los estudiantes acometen por primera vez la redacción de noticias, crónicas y entrevistas. Esta introducción a los géneros periodísticos los enfrenta a un desafío que involucra todo lo aprendido en las asignaturas anteriores para demostrar su capacidad de contar lo que pasa en el mundo. Para quienes las primeras tres materias de escritura supusieron un descubrimiento de habilidades que quieren seguir desarrollando, se abre la posibilidad de tomar materias optativas a partir del tercer año de la carrera (Escrita IV, donde se trabaja el género periodístico del reportaje; Escrita V, que explora la intersección del periodismo con la literatura; y Escrita VI, para practicar el periodismo de opinión). Además, algunos espacios como los seminarios Repórter y Grandes historias, ofrecen ámbitos de trabajo periodístico real y reflexión sobre obras literarias de referencia, respectivamente. Para quienes conciben la escritura como un paso previo a la narración audiovisual, Guion I muestra el camino y Guion II ofrece la posibilidad de ahondar en el desafío mediante un proyecto de largometraje de ficción.

Las primeras dos asignaturas de comunicación escrita marcan este camino. Como concluyen Álvaro Pérez Álvarez, antiguo coordinador de Periodismo y actual decano de la FCOM, y Martín Otegui Piñeyrúa, profesor de la universidad que ha dictado algunas de las clases de comunicación escrita y guion ya señaladas: “la propuesta docente planteada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo se basa en el conocimiento probado de la normativa del idioma español, en la lectura como insumo para la escritura y en la práctica semanal con correcciones personalizadas” (2018, p. 7).

Los puntos clave que emergen de analizar en retrospectiva los más de veinte años de enseñanza de escritura en esta facultad comparten una estrategia que los sostiene y anima: el acompañamiento atento de cada estudiante en esta nueva etapa de relación con la lectura y la escritura. La exigencia amable y convencida de que pueden mejorar atraviesa las tareas asignadas, las correcciones a sus textos y la escucha de sus inquietudes en clase. Aunque las formas de vinculación con el conocimiento y con la palabra en particular cambien con el paso de las generaciones, el profesor tiene la obligación de creer que es posible una versión mejor de la escritura de sus alumnos, una que reflejará su capacidad para ordenar sus ideas y afrontar problemas complejos. A través de los textos que entregan cada semana, los profesores les conocen y les toman en serio. Solo en este vínculo cercano, responsable y consciente de la vulnerabilidad que implica ensayar la voz propia puede darse un aprendizaje significativo y transformador.

En este sentido, además de un método probado como el que se expone en este artículo, la experiencia docente de la escritura demanda lo mismo que una buena lectura. En palabras del profesor Steiner:

“Las presiones y las aperturas sobre el ser que implica el frente a frente con el otro son igualmente las que implica el encuentro con el texto, la acogida, el alojamiento en nosotros que intentamos darle. Ahí donde acabaría semejante encuentro se instalaría -¿acaso no está en camino de hacerlo?- esa barbarie particular que es la de la trivialidad. Apostemos entonces. Un buen profesor siempre está lleno de esperanza. Un buen lector también” (1995, p. 12).20