Introducción

El estudio de restos óseos humanos antiguos en bioantropología implica enfrentar una serie de desafíos éticos: el diálogo del investigador con actores de la sociedad civil que reivindican un vínculo de parentesco (real o simbólico) con los restos; el dilema implícito en los análisis destructivos; los problemas vinculados con la conservación, salvaguarda y curaduría; la exhibición museística de restos óseos humanos, y la propiedad de la información obtenida a partir de los restos. En Uruguay, varios de estos dilemas toman características particulares en el contexto latinoamericano (y por extensión, americano), que ameritan discusión. De momento, no hay en el país un código de ética para el estudio de restos humanos antiguos, y el inicio de la práctica bioantropológica uruguaya es relativamente reciente (Vega et al., 2022). Por ello, los aspectos éticos en la bioarqueología local se están discutiendo “en tiempo real” a medida en que surgen conflictos al respecto. Este trabajo tiene por finalidad presentar las problemáticas que han surgido en el correr de la breve historia de la bioarqueología uruguaya, y discutirlas con la finalidad de orientar la toma de decisiones y la futura redacción de un código de ética.

En este trabajo usaremos el término bioarqueología como sinónimo del análisis bioantropológico de restos humanos antiguos; nos referiremos a los restos humanos partiendo de una concepción clásica de estos como remanentes del organismo una vez muerto, que son estudiados dentro de una concepción cartesiana cuerpo/alma (u objeto/sujeto). Por ende, los restos humanos serán considerados como objetos, sin ahondar en otras ontologías posibles. Somos conscientes de que la denominación de restos implica la mutación de personas a objetos en un proceso de apropiación académica, que genera conceptos analíticos y pragmáticos con pretensión de objetividad y universalidad (Curtoni, 2022). Somos conscientes también de que esta terminología puede resultar ofensiva, por lo que en ocasiones se ha optado por otros términos como antepasados humanos no vivos (ver p. ej. Tamburrini et al., 2023). Sin embargo, esta terminología debe ser acordada con las agrupaciones o personas que reivindican una vinculación con los restos (o con los sujetos que representan); optamos en este caso por una denominación académica clásica de restos con esta salvedad.

También corresponde señalar que la bioarqueología tiene desarrollos metodológicos fuertemente arraigados en un marco biocultural y una aproximación poblacional (Armelagos, 2003); este es el marco metodológico predominante en el Uruguay. Sin embargo, la disciplina ha adoptado conceptualizaciones adicionales en las últimas décadas, incluyendo historias de vida, interseccionalidad, economía política, y un largo etcétera (para una aproximación actualizada a los marcos teóricos empleados en bioarqueología, véase Cheverko et al., 2020). En este trabajo, el término bioarqueología implica la investigación enfocada a la reconstrucción de modos de vida a partir de restos humanos sin considerar ninguno de estos marcos teórico-metodológicos en particular, considerando incluso aproximaciones apartadas de la aproximación poblacional, como ser el enfoque osteobiográfico (Hosek y Robb, 2019).

Por último, afinando en la caracterización operativa de los restos humanos antiguos, es pertinente definirlos en un marco aplicable a América como restos de poblaciones del pasado, excluyendo de este marco cronológico las épocas históricas recientes que, empleando la legislación argentina como referencia, implica los últimos cien años (Aranda et al., 2014). En el mismo espíritu, corresponde señalar que a lo largo de este trabajo usaremos el término “agrupaciones indígenas” para referirnos a colectivos del Uruguay que reivindican la identidad indígena o de descendientes de indígenas con diversas denominaciones. Uruguay no cuenta con reconocimiento de poblaciones indígenas por parte del Estado, lo que nos impide referirnos a una definición jurídica; en la práctica se constatan autodenominaciones como “indígenas” o “pueblos originarios” (ver p.ej. Delgado Cultelli, 2017; Magalhães de Carvalho y Michelena, 2017). Por ello, nos decantamos por la opción de “agrupaciones indígenas” en lo terminológico sin entrar en discusiones más profundas.

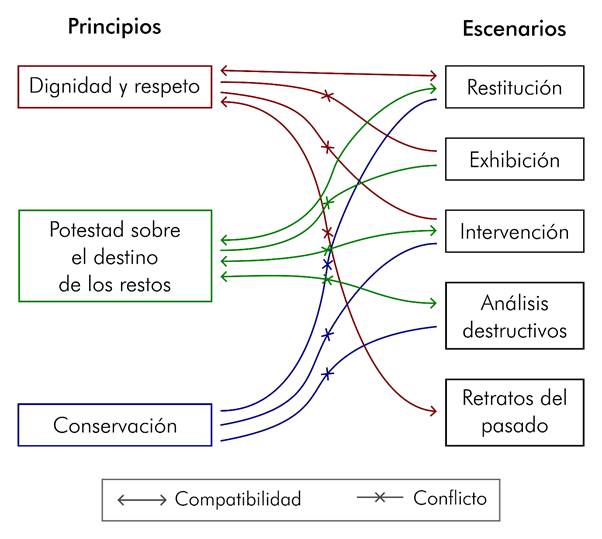

Para la discusión de los dilemas éticos surgidos en la práctica de investigación en bioarqueología en Uruguay, partiremos de lo que puede considerarse el denominador común básico de los códigos deontológicos en la temática. Revisando varios códigos de ética norteamericanos que hacen referencia a restos humanos, Lambert y Walker (2019) resumen los principales lineamientos en tres: 1) los restos humanos deben ser tratados con dignidad y respeto; 2) los descendientes deben tener autoridad para disponer de los restos de sus parientes; y 3) debido a su importancia para comprender la historia de nuestra especie, la conservación de las colecciones de restos humanos es un imperativo ético. Estos lineamientos generales se repiten, con variantes, en códigos de ética y documentos de asociaciones profesionales de países vecinos como Argentina (Aranda et al., 2014) y Chile (Sociedad Chilena de Antropología Biológica, 2015). La forma en que estos tres aspectos básicos son desencadenantes de dilemas éticos en la bioarqueología uruguaya será analizada a través de una serie de escenarios concretos. Consideramos como aproximación más conveniente primero exponer los casos “en los hechos”, para luego discutirlos en su relación entre sí y con los tres lineamientos éticos mencionados.

Puesta en escena: desencadenantes de dilemas éticos en la práctica bioarqueológica en uruguay

Repatriación y ¿restitución? El caso de Vaimaca Perú

En una discusión de problemas éticos en la práctica bioarqueológica en Uruguay, es inevitable incluir el conflicto suscitado entre la Universidad de la República (Udelar) y la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (Adench) a propósito de los restos de Vaimaca Perú, uno de los cuatro indígenas charrúas capturados en la masacre de Salsipuedes y llevados a Francia en 1833, y cuyos restos fueron repatriados a Uruguay en 2002. La repatriación fue dispuesta en el año 2000 por la ley 17.256, que declara además que los restos serían inhumados en el Panteón Nacional. Al momento de su repatriación, se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Universidad de la República para realizar un estudio bioantropológico de los restos de Vaimaca. Adench se opuso e impidió el ingreso del equipo antropológico al Panteón, argumentando que la intervención era una exhumación y que exigía el permiso de un juez (Orfila, 2022), interponiendo una solicitud de amparo (desestimado en primera instancia y luego también por el Tribunal de Apelaciones) y una denuncia penal por vilipendio de cadáveres, ambos desestimados por la Justicia. Posteriormente, hubo un juicio de Adench contra el MEC y la Udelar, resuelto en forma favorable a estos últimos; por último, la asociación recurrió al Parlamento Nacional, lo que desembocó en 2004 en la aprobación y promulgación de la ley 17.767, que prohibió los estudios a los restos de Vaimaca. Esta ley sigue vigente hasta el día de hoy, y los restos se encuentran en una urna en el Panteón Nacional como disponía la ley 17.256.

Es necesario aclarar la diferencia entre los términos en inglés restitution y repatriation, siendo el primero la devolución de un bien basado en derechos de propiedad, y el segundo la devolución de un bien (o, en nuestro caso, restos humanos) a un colectivo o una nación sobre la base de consideraciones éticas (Bienkowski, 2015). El término repatriation corresponde por lo tanto a lo que en lo referente a restos humanos se ha denominado restitución (como ser en el caso de la ley 25.517 en Argentina1). En ese sentido, el retorno de los restos de Vaimaca al Uruguay constituyó una repatriación en el sentido que tiene en idioma español, con instrumentos legales ad hoc (concretamente, la ley 17.256 y las tratativas de las Cancillerías de Uruguay y Francia) y fue también una repatriation en el sentido anglosajón puesto que la depositación final en el Panteón Nacional, dispuesta por ley, responde a lo solicitado por Adench.

En Uruguay, más allá de que Vaimaca Perú sigue siendo hasta hoy el único caso concreto de reclamo, la restitución y el eventual reentierro constituyen una de las inquietudes emergentes de la comunidad arqueológica según lo que emergió de los conversatorios “¿Pasado indígena? Etnocidio, etnogénesis y arqueologías uruguayas” organizados por Arqueólogos del Uruguay Asociados (ARQUA) en 2021. Una pregunta recurrente de varios colegas tuvo siguiente forma: “Si se restituyeran restos, ¿cómo se definiría a cuál organización se entregarían?” (Sotelo y Figueiro, 2023). Dos cuestiones emergen de esta pregunta: una es que la restitución no es una obligación legal en la medida en que no hay reconocimiento oficial de comunidades indígenas en el Uruguay ni reglamentación al respecto de la restitución de restos humanos arqueológicos. La otra es que más allá de dos organizaciones que cuentan con personería jurídica (Adench, fundada en 1989, y el Consejo de la Nación Charrúa -Conacha-, fundado en 2005) hay más de una docena de agrupaciones indígenas en distintos puntos del país que podrían eventualmente reclamar restos humanos antiguos. Sin embargo, en los conversatorios con los colectivos indígenas, la restitución de restos ya excavados y resguardados en colecciones institucionales o museos municipales no es una reivindicación vigente (Sotelo y Figueiro, 2023), pero sí lo es la potencialidad de hallazgo y excavación de restos óseos en un futuro, como se verá más adelante.

La exhibición museística de restos humanos: el caso del Museo de Rocha

En Uruguay, 23 % de los museos que cuentan con colecciones arqueológicas o antropológicas tienen restos humanos en sus acervos (Erchini, 2022)2 y de estos, la mayoría corresponde a restos arqueológicos prehispánicos. Las colecciones bioantropológicas en Uruguay corresponden mayoritariamente a individuos no identificados, recuperados por hallazgos fortuitos o en excavaciones arqueológicas, siendo indígenas como consecuencia lógica de su cronología prehispánica. Erchini (2022) señala que, aun cuando no ha habido ningún reclamo formal con respecto a la exposición de restos humanos, algunas instituciones los han retirado de la vista pública. Estos incluyen el Museo Nacional de Antropología y el Museo Histórico Nacional, en Montevideo. Pero algunos museos de administración municipal mantienen restos humanos en exhibición. Tres ejemplos de ello son el Museo del Indio y del Gaucho en la ciudad de Tacuarembó, el Museo municipal “Profesor Lucas Roselli” en la ciudad de Nueva Palmira, y el Museo Regional de Rocha “Milton de los Santos” en la ciudad de Rocha; nos concentraremos en este último como caso paradigmático, ya que reviste varias similitudes con los casos de Nueva Palmira y Tacuarembó.

Los restos humanos en el Museo de Rocha fueron analizados en detalle en 2021 y 2022, en el marco de un proyecto de investigación que tenía por principal objetivo consolidar los estudios bioarqueológicos en el este de Uruguay, enfocando la atención en restos humanos existentes en colecciones particulares o institucionales. Los restos en exhibición en el Museo de Rocha consisten, por un lado, a un entierro que fue retirado en bloque (Figura 1) y varios elementos óseos completos dispuestos en una vitrina con artefactos arqueológicos. Los restos en bloque corresponden a un entierro primario recuperado del sitio CH1E01, al pie de la Sierra de San Miguel (Sans y Solla, 1992). En la práctica arqueológica uruguaya, esta modalidad de recuperación de restos humanos se ha efectuado ya sea con fines museísticos (como el caso de CH1E01), ya para recuperar restos muy fragmentados, o por la premura de su rescate en casos de destrucción inminente, como fue el caso del sitio Y-57 de Salto Grande (Ogel-Ros, 1989).

Como modalidad de exhibición, el entierro en bloque permite la presentación de los restos como fueron hallados in situ, pero no asegura su preservación ya que la matriz que rodea los restos se reseca, conduciendo a la fragmentación de los elementos óseos (ver p.ej. Azziz, 2014). Además, impide un adecuado estudio bioantropológico de los restos ya que una porción considerable de estos queda bajo la superficie del bloque de sedimento. Este hecho fue puesto en conocimiento del director del museo, planteándosele la posibilidad de efectuar una excavación documentada del entierro, cuyas fotografías e información derivada pudieran luego constituir una estrategia alternativa a la exhibición. Asimismo, se le informó de la tendencia creciente a retirar los restos humanos de la exhibición pública, proponiéndose estrategias didácticas explicando este retiro como se ha hecho en otros museos (p. ej. Sardi et al., 2015). Ambas propuestas fueron rechazadas por el director del museo, argumentando que el intendente departamental, bajo cuya autoridad se encuentra el museo, se había opuesto. Asimismo, se indicó que no se autorizaba ningún tipo de intervención sobre los restos en el bloque; todas estas comunicaciones fueron realizadas en forma verbal. Sí fue autorizado el estudio detallado de los restos exhibidos en la vitrina, y los datos de perfil biológico y antigüedad de los restos obtenidos fueron incluidos a la postre en la exhibición junto con los restos; de esta forma, si bien los restos siguen exhibidos en el museo, se les revistió de un carácter didáctico.

¿Excavar o no excavar? El caso del conjunto García Ricci

Como se mencionó, las agrupaciones indígenas no han efectuado ningún reclamo formal a propósito de los restos humanos exhibidos en museos. Sin embargo, la intervención arqueológica en sitios funerarios forma parte de las preocupaciones de estos colectivos, con opiniones que varían desde la oposición tajante hasta la solicitud de las comunidades indígenas de actuar de veedores en esas intervenciones y ser “guardianes” de los sitios (Sotelo y Figueiro, 2023). Un ejemplo concreto de las divergencias al respecto fue el temario propuesto para el segundo conversatorio con las comunidades indígenas, convocado por ARQUA para octubre de 2022. Para orientar la discusión, se presentó el caso de un entierro superficial en la cima de un “cerrito de indios” en el conjunto “García Ricci”, cercanos a la localidad de Lascano (Rocha) y declarados Monumento Histórico Nacional en 2008. La erosión expuso parte de los restos (Figura 2), y se tomaron medidas de mitigación en 2020 para evitar su destrucción. La discusión respecto de este caso derivó casi inmediatamente en un debate entre los representantes de las agrupaciones indígenas sobre la necesidad y conveniencia de excavar sitios con restos humanos, polarizándose la opinión entre los asistentes entre una intervención pautada con posterior reentierro y no intervenir en absoluto. De momento no se ha retomado la discusión al respecto, pero es pertinente su mención puesto que atañe al principio de potestad sobre el destino de restos humanos por parte de un colectivo que reivindica un vínculo de descendencia con restos humanos inhumados en sitios prehispánicos.

Figura 2: Entierro amenazado en el sitio “García Ricci”. Las flechas señalan elementos no identificados degradados por la erosión (izquierda) y un hueso largo, probablemente de la extremidad inferior (derecha)

La excavación de sitios con restos humanos del pasado histórico, más concretamente del siglo XIX, son menos controvertidos, aún en casos en los que puede haber descendientes vivientes. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado sobre restos del osario del Monumento a Perpetuidad del Cementerio Central de Paysandú. El perfil de sexo, edad, trauma y ascendencia (estimada a partir de rasgos craneales y ADN mitocondrial) en un estudio exploratorio de 13 cráneos recuperados del osario sugiere que los restos pertenecerían a combatientes de la defensa de Paysandú de 1864 (Segovia et al., 2024). Considerando que hay residentes de Paysandú descendientes de combatientes de la defensa, una inquietud presente era la del respeto al anonimato de los restos. La probabilidad de que alguno de estos contara con rasgos que permitieran efectuar una identificación era considerada remota; sin embargo, garantizado este punto, el estudio contó con la aprobación y el apoyo de autoridades municipales, de la Comisión de Patrimonio de Paysandú y de varias instituciones del Estado, además del interés de actores de la sociedad civil. Se puede ver en este caso un contraste marcado con el mencionado anteriormente: mientras que la intervención en Paysandú fue percibida por la población local como el rescate de un pasado histórico heroico, el debate en torno a la excavación de sitios prehispánicos revela una percepción dividida (como fuente de información sobre el pasado o como la repetición de humillaciones históricas) de la excavación de entierros indígenas.

Discusión

La figura 3 presenta esquemáticamente el vínculo de las situaciones expuestas en la sección anterior con los tres lineamientos éticos básicos presentados en la introducción: dignidad y respeto, potestad sobre el destino de los restos, y conservación. Por ejemplo, mientras que la restitución de los restos a descendientes o comunidades vinculadas es un hecho compatible con el principio de la dignidad de los restos y con la potestad sobre su destino, entra en conflicto con la conservación en la medida en que la restitución viene en general acompañada del reentierro. Estos conflictos no son irresolubles, y varios de los vínculos esquematizados pueden relativizarse en una segunda mirada. A continuación, pondremos en diálogo a los tres principios básicos con los tres escenarios descritos y con otros dos aspectos relacionados de la práctica bioarqueológica: los análisis destructivos y las narrativas sobre el pasado. Si bien ninguno de estos dos aspectos ha resultado a la fecha en conflictos concretos, ameritan ser articulados en la discusión por su importancia.

Dignidad y respeto

La variedad de prácticas relacionadas con el ritual mortuorio y los cuerpos de las personas fallecidas es amplísima. Ante semejante variabilidad, también se vuelve relativo el concepto de dignidad y respeto, decantando la noción en última instancia en otorgarle a los descendientes la potestad de decidir sobre el destino de los restos. En el caso de restos humanos antiguos en América, este otorgamiento es un proceso que implica la aplicación de nociones de justicia con las agrupaciones que se atribuyen esta descendencia, a menudo contra nociones de “bien común” de las que frecuentemente se reviste a los restos humanos desde el ámbito académico (Teague, 2007). En situaciones de análisis, conservación o gestión, los conceptos de dignidad y respeto conllevan “ser particularmente sensibles y atentos al medio sociocultural en el que desarrollan (las) tareas” (Aranda et al., 2014, p.112). En este sentido, las solicitudes de restitución de restos humanos antiguos por parte de comunidades indígenas son concurrentes con el principio de dignidad, especialmente cuando los restos en el acervo de una institución corresponden a un individuo concreto, como es el caso del Museo de La Plata (Ametrano, 2015).

Figura 3: Vínculos entre los principios éticos básicos de la bioarqueología y los escenarios de la práctica de la disciplina en Uruguay. Algunos vínculos pueden considerarse compatibles o en conflicto según la situación

El primer antecedente en Uruguay donde la dignidad de restos óseos humanos del pasado fue considerada es la denuncia penal por vilipendio de cadáveres presentado por Adench. En ese caso, el dictamen de la justicia en efecto hace referencia a la “paz sepulcral” (Minvielle, Klett y Chalar en Sans, 2004) y este es el argumento que se ha esgrimido desde los colectivos indígenas al momento de oponerse a la intervención en sitios arqueológicos con entierros humanos. Como ya se ha expuesto, las opiniones de estas agrupaciones con respecto a la excavación de sitios con entierros indígenas son variadas. Quienes se oponen a la excavación solicitan la protección de estos sitios como lugares sagrados, suponiendo que ya han sido ubicados en su totalidad (Sotelo y Figueiro, 2023). Por su parte, quienes encuentran validez y utilidad en el conocimiento antropológico del pasado defienden una postura consistente en la intervención y excavación de sitios con restos humanos, acordando entre las partes interesadas (en este caso, agrupaciones indígenas y arqueólogues) plazos para el análisis, pautas de los estudios a efectuar y condiciones para el reentierro de los restos.

Una contradicción más evidente con el principio de dignidad y respeto es el de la exhibición en museos. En América, donde los restos prehispánicos corresponden a antepasados de poblaciones indígenas sujetas a conquista, dominio europeo y exterminio, la exhibición de estos restos es considerada un eslabón más en una cadena de humillaciones. Además, corresponde señalar que los acervos de restos indígenas (tanto óseos como arqueológicos) de varios museos americanos son botín de guerra. Adicionalmente, algunos restos en exposición en el Museo de La Plata eran de aborígenes que habían vivido y muerto en el museo. Esto llevó, en consonancia con las recomendaciones del International Council of Museums (ICOM) y atendiendo a reclamos de varios colectivos, a la restitución de restos a sus comunidades de origen y a retirar los restos óseos de la exhibición en el pabellón antropológico (Sardi et al., 2015).

En el Museo de La Plata, como en el Museo Nacional de Antropología en Uruguay, el retiro de los restos humanos en exhibición fue una decisión institucional, y también son decisiones institucionales las de mantener restos humanos en exhibición, como en el museo de Rocha. En varios museos de administración municipal, los restos constituyen un elemento central, una “atracción” con valor afectivo para la población local y que no han sido objeto de reclamo por agrupaciones indígenas. En estos casos, la resolución al dilema se ha cursado en la forma de proveer de más información contextual a los restos, en la forma de cartelería informativa con resultados de estudios de perfil biológico, cronología y patología. De este modo, el móvil de la observación de los restos trasciende la mera curiosidad de “ver huesos” y toma un cariz de interés sobre las trayectorias de vida detrás de los restos. Cabe señalar algunas diferencias fundamentales entre las colecciones del Museo de La Plata y las existentes en Uruguay: las colecciones de restos óseos en el país no fueron el producto de incursiones militares contra los indígenas (Erchini, 2022), ni hay indígenas identificados en dichos acervos, como lo estaban los que fueron sujetos de los primeros reclamos dirigidos al Museo de La Plata (Ametrano, 2015).

Un elemento que puede asistir en la dignificación de las exhibiciones de restos humanos del pasado es el de las reconstrucciones artísticas de imágenes de estos individuos en vida, lo que incluye a las reconstrucciones faciales. Estas implican naturalmente interpretaciones y especulaciones que constituyen un relato sobre el pasado, que pueden o no tener una buena recepción pública. En noviembre de 2018 se presentó en público la reconstrucción facial del individuo 20 del sitio CH2D01-A. Se trata de los restos de una mujer recuperada en un “cerrito de indios” del departamento de Rocha, en el litoral Atlántico de Uruguay, fallecida entre los años 388 y 596 de nuestra era y que porta un linaje mitocondrial que se encuentra en varios individuos de la población contemporánea de Uruguay, lo que llevó a su denominación como “la abuela de los uruguayos” (Lagos, 2018). Debe tenerse en cuenta que las “reconstrucciones” faciales no son tales, e incluyen un grado importante de libertad creativa (Wilkinson, 2010). Algunos casos han resultado polémicos por contradecir expectativas del sentido común; sin embargo, en el caso de la “abuela de los uruguayos” la recepción fue buena (Lagos, 2018).

Potestad sobre el destino de los restos

La potestad sobre el destino de restos humanos corresponde generalmente a familiares; en los casos de restitución de restos indígenas, sin embargo, la vinculación que da origen al reclamo de potestad no es de ascendencia genética sino de identidad colectiva y memoria histórica. Como se ha visto, los restos de Vaimaca Perú son los únicos en los que una agrupación indígena reclamó decidir sobre su destino. Los argumentos esgrimidos por ambas partes fueron de carácter jurídico: Adench consideraba que el análisis de los restos era una exhumación y que precisaba por ende permiso de un juez; los investigadores de la Udelar actuaban para cumplir con lo convenido con el Poder Ejecutivo. El dictamen de la Justicia desestimando los recursos presentados por Adench se apoyó en última instancia en base a la ausencia de un interés directo y legítimo de la agrupación (Minvielle, Klett y Chalar en Sans, 2004). En la medida en que no hay legislación en el Uruguay que haga referencia a derechos de agrupaciones indígenas, este argumento sigue siendo jurídicamente válido pero inconveniente en la práctica, puesto que los reclamos de Adench, al ser redirigidos al Parlamento, desembocaron en la prohibición en 2004 de estudiar los restos de Vaimaca. El reconocimiento de que las agrupaciones indígenas son colectivos con agencia política que deben considerarse en nuestra opinión interlocutores con la academia, más allá del debate vigente sobre su legitimidad (Sotelo y Figueiro, 2023), es en definitiva la motivación para el diálogo.

La restitución de restos humanos arqueológicos a agrupaciones indígenas o comunidades locales consiste en un dilema ético por un motivo fundamental: se riñe con el imperativo ético de la conservación, en la medida en que el destino de los restos es usualmente el reentierro. Esta disyuntiva es vista como el conflicto entre los intereses de un grupo dentro de la sociedad y los intereses de una comunidad académica que supuestamente busca una verdad científica valiosa para el conjunto de la sociedad. Cabe agregar además que las discusiones sobre ética en antropología desembocarán inevitablemente en un conflicto entre intereses sectoriales y “universales” (esto es, las pretensiones de universalidad del conocimiento científico) ya que la antropología tiene un compromiso fundamental con la diferencia cultural, lo que esencialmente pone sus principios morales duales en potenciales desacuerdos (Alfonso y Powell, 2007).

Ahora bien, la potestad sobre el destino de los restos no se limita a la restitución, sino que se extiende potencialmente a otros aspectos como la intervención/excavación en sitios con manifestaciones mortuorias, la exhibición de los restos, la pertinencia de los análisis y la propiedad de los datos obtenidos. Los primeros dos aspectos atañen al principio de dignidad, por lo que fueron discutidos en la sección anterior. Los últimos dos aspectos han sido tratados extensivamente en lo referente a los análisis de ADN antiguo entre otros por Fleskes et al. (2022) en lo referido al control indígena tanto de los análisis como de los resultados. Las preocupaciones compiladas y discutidas por Fleskes y colegas se remontan a por lo menos dos décadas, pero han tomado especial relevancia con el advenimiento de la genómica de poblaciones antiguas3, donde un conjunto relativamente pequeño de laboratorios del Norte Global ha comenzado a conducir análisis a una escala que se ha descrito como industrial e incurriendo en lógicas de muestreo que se han etiquetado como colonialistas. En este marco, las autoras proponen cuatro prioridades éticas: mantener (o estimular) la capacidad de investigación de la comunidad, apoyar la soberanía de datos, cointerpretar y contextualizar los resultados de la investigación, y comunicar sus implicancias4. Creemos que es posible adaptar estos lineamientos al trabajo con restos humanos antiguos aún en ausencia de análisis de ADN, pero se carece por el momento de experiencias concretas al respecto.

Por último, si bien los restos humanos recientes o de poca profundidad histórica tienen descendientes identificados con potestad sobre su destino, una interrogante importante es qué sucede cuando esa potestad no es ejercida. Ejemplo de una situación de este tipo es el del rescate arqueológico del derrumbe del ala E del primer cuerpo de nichos del Cementerio Central de Montevideo, donde se encontraban individuos fallecidos entre 1862 y 2018. El rescate, solicitado por la Dirección de Fúnebre y Necrópolis de la Intendencia de Montevideo, fue coordinado por el Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. El análisis bioarqueológico de entierros en cementerios históricos tiene la ventaja de implicar contexto documental que permite mejores inferencias sobre las relaciones entre condiciones de vida y su impacto en el esqueleto, y hay múltiples antecedentes de este tipo de análisis (p. ej. Suescún y Rojas-Sepúlveda, 2020). Puesto que solo cuatro (1,6 %) de las 244 personas identificadas fueron reclamadas por familiares (López Mazz, 2019), se planteó a la Dirección de Necrópolis la posibilidad de hacer un estudio bioarqueológico de los restos correspondientes a estructuras funerarias íntegras que no habían sido sujetas a reclamo; en este caso, la potestad sobre los restos es considerada transferida a la autoridad municipal, que hasta la fecha no ha dado respuesta a la solicitud.

Conservación de los restos

El imperativo de la conservación de los restos para garantizar su abordaje científico es el que más potencial de contradicción alberga con los principios anteriormente tratados. Dos escenarios son especialmente relevantes para este punto: los restos retirados en bloque y los cada vez más frecuentes análisis destructivos. Como ya vimos, los restos humanos retirados en bloque son por sus propias características un artefacto de recuperación y exhibición destructivo, pero excavar un entierro en bloque también implica un dilema. La excavación es por sus características una acción destructiva e irreversible, ya que no es posible regresar al contexto arqueológico excavado si algún registro fue omitido. En función de esto, emprender la excavación sistemática de un bloque de sedimento para liberar los restos óseos (generalmente ya fragmentados) contenidos en su interior implica una disyuntiva entre una estrategia de intervención destructiva, pero con alto potencial en términos de datos, y una estrategia de recuperación y eventual exhibición analíticamente estéril. Sin embargo, consideramos que siempre que se nos otorgue a los investigadores la potestad de decidir, los restos en bloque deben ser excavados y documentados, siendo que la información obtenida supera con creces el potencial de destrucción de elementos óseos. Igual cumplimiento del imperativo de conservación corresponde a los restos que corren peligro de destrucción por obras, tránsito de vehículos, animales o personas, o erosión; la excavación en lo posible debería proceder sin más trámite, sin perjuicio de que luego se negocie la restitución o reentierro con las personas o agrupaciones que lo reclamen.

Un aspecto final para considerar en lo referente a conservación es el de los análisis destructivos. En la actualidad los análisis de restos humanos prehispánicos se apoyan no sólo en los análisis macroscópicos para la estimación de sexo, edad, patologías y actividad, sino también en una gama de análisis basados en el estudio de elementos químicos y moléculas en el tejido óseo. A las dataciones de carbono-14 que proporcionan un marco cronológico a los restos, se añaden los análisis de ADN para el estudio de afinidades poblacionales, isótopos estables para inferencia de dieta y migración y, más recientemente, análisis de proteínas antiguas con aplicaciones varias (Katzenberg y Grauer, 2019). Aunque con las mejoras en los instrumentos de medición la porción de hueso necesaria para efectuar estos análisis es cada vez menor (en el orden de los pocos gramos de hueso compacto), siempre se trata de análisis destructivos. El potencial de sus resultados en términos de cronología, dieta, migración y procesos evolutivos compensa en general la destrucción de material óseo, pero debe haber una ponderación cuidadosa de los datos obtenidos de los análisis frente a su efecto destructivo. Es posible salvaguardar parcialmente la información macroscópica comprometida en el análisis mediante moldes y modelos digitales tridimensionales; estos son cada vez más fácilmente aplicables mediante técnicas que requieren una cámara fotográfica y una computadora personal (Magnani et al., 2020). Sin embargo, siempre es preferible el empleo de fragmentos aislados de hueso compacto o, si esto no es posible, muestrear uno solo de los elementos hallados en pares o repetidos. Es además conveniente ponderar la conservación de biomoléculas, especialmente en climas tropicales o subtropicales como los presentes en gran parte de América Latina.

Un elemento adicional que debe considerarse en cuanto a conservación, especialmente en ámbitos académicos del Sur Global, es el muestreo masivo por parte de equipos de investigación de instituciones del exterior. Ejemplo de esta práctica son los ya mencionados estudios de ADN antiguo de carácter masivo, emprendidos por laboratorios ubicados en su mayoría en Europa y América del Norte (Argüelles et al., 2022). Si bien las colaboraciones de investigadores locales con estos laboratorios son potencial fuente de datos difícilmente adquiribles con los presupuestos e infraestructuras locales, estas iniciativas redundan en la perpetuación de situaciones de desventaja donde la información obtenida es empleada en función de preguntas formuladas por los laboratorios centrales. Las preguntas de investigación de los académicos de la periferia son a menudo puestas en segundo plano y muy rara vez son consideradas las inquietudes de las comunidades locales. Por otra parte, los ritmos de producción y publicación de estas iniciativas no suelen respetar los tiempos de integración de datos diversos, propios del análisis antropológico (Yáñez et al., 2023); a resultas de ello se han multiplicado las interpretaciones simplistas, en general difusionistas, de los datos genómicos obtenidos. Por último, se perpetúan las relaciones de dependencia al impedir los desarrollos locales de infraestructura y conocimiento técnico. La motivación principal por el que la conservación es un imperativo ético en la bioarqueología latinoamericana es que su cumplimiento implica también posibilitar su desarrollo en cuanto disciplina.

Conclusiones

En el transcurso de este trabajo se describió una serie de escenarios de la investigación bioarqueológica en el Uruguay en su relación con tres lineamientos éticos formulados en forma amplia. En este sentido, distinguimos un conjunto de compatibilidades entre las situaciones descritas y uno o varios de estos principios, pero que pueden implicar dilemas en su cumplimiento. Distinguimos además situaciones en los que el dilema consiste en el cumplimiento de un principio pero el conflicto con otro; estos dilemas son generalmente entre intereses académicos e intereses de personas o agrupaciones. Ninguna de estas disyuntivas es resoluble a priori, y dependerá de los aspectos considerados fundamentales por cada investigador, pero en la apretada síntesis que sigue pretendemos plantear algunas guías para su resolución. Esta se basa en nuestra posición de practicantes de la bioarqueología, adoptando esta postura sobre una base académica no como posición inamovible, sino como base para la negociación cuando se presentan conflictos.

El principio de dignidad y respeto es contingente al contexto de la investigación, pero implica en lo referente a los restos humanos, evitar su manejo en forma displicente y, en la medida de lo posible, su exhibición. Si esta es inevitable, ya sea por razones administrativas o decisión de las personas o comunidades vinculadas, debe ir acompañada de la mayor cantidad de información posible relacionada con la trayectoria de vida de los individuos representados por los restos. La intervención en sitios con manifestaciones mortuorias debería en principio involucrar algún tipo de consulta con comunidades locales, personas o agrupaciones (lo cual en algunos países es requerido por ley), pero en caso de que estas manifestaciones corran algún peligro, la intervención debería realizarse obedeciendo al principio de conservación.

El principio de potestad sobre el destino de los restos implica el respeto a los reclamos de quienes reivindiquen un vínculo familiar o simbólico con las personas representadas por los restos. En un país carente de reglamentación en lo referente a pueblos originarios, esto tiene por consecuencia obvia la disposición al diálogo en lo referente a la excavación, análisis y eventual restitución de restos indígenas. Este diálogo implica además un posicionamiento franco: la bioarqueología es una disciplina cuyo foco de análisis son los restos humanos recuperados en su mayoría de contextos funerarios. Esta fuente de conflicto debe reconocerse como base de la negociación, para luego establecer las bases de los análisis pertinentes (y sus plazos), las preguntas de investigación, y la posibilidad de responderlas.

Por último, el principio de conservación debe considerarse clave. Sabiéndonos investigadores que trabajan con las trayectorias de vida inferidas a partir de restos humanos, la protección de su integridad debe considerarse un elemento rector fundamental, aunque no inamovible. Esto implica en primer lugar la salvaguarda de los restos al cuidado de instituciones de investigación y museos, y el rescate de los restos que se encuentren amenazados, sin perjuicio de su eventual restitución. A su vez, la conservación tiene una finalidad política: además de fuente de información, los restos óseos son la base de la construcción de infraestructura académica y saber técnico local en bioarqueología. Ambos elementos dependen críticamente de la protección de los materiales de estudio, incluso en perjuicio de información más inmediata, con el fin último de constituir saberes fruto de mayor intercambio y reflexión, propios de las antropologías del Sur.