La arquitectura tradicional: un acercamiento a sus elementos

Las construcciones habitacionales tradicionales de grupos étnicos han estado asociadas a varias categorías analíticas para su estudio, tales como arquitectura rural, campesina, o vernácula. Al respecto, King (2001) define la arquitectura vernácula como aquella que sus formas, función y espacio son producto de la experiencia de los habitantes, en relación con su entorno y sus necesidades, utilizando materiales locales, considerando los espacios útiles y los aspectos climáticos, sin dejar a un lado lo estética. Según Tamez (1993) y Yáñez (2005), esta manifestación arquitectónica aparecen en sitios con población de reducido nivel económico, carente de buenas comunicaciones y de recursos profesionales; entre sus principales rasgos destaca su espontaneidad, en la cual se sigue un proceso de diseño y construcción hecho por personas sin preparación profesional, pero con un amplio sentido constructivo. Cuentan con una genealogía propia que surge de los recursos locales en su medio físico y de los valores socioculturales y cosmovisión de cada comunidad (González y Gutiérrez, 2016), que se manifiesta en la permanencia de un modo de vida apegado a costumbres y rituales. Así, las tradiciones y modelos de sus artesanos-constructores tienen carácter determinante sobre ésta, conservando relación directa con la escala humana, tanto en las estructuras individuales, como en su agrupación y organización de conjunto, manteniendo rasgos prehispánicos (Moya, 1982; Prieto, 1978). A esta definición, Montesinos (2005) añade que este tipo de arquitectura se halla integrada por individuos pertenecientes, en un amplio sentido, a un mismo grupo social que posee un particular y admirable bagaje de saberes y habilidades, con una cultura propia. Esto es resultado de tradiciones constructivas socialmente desarrolladas, inmersas en un proceso dinámico de relaciones sociales de producción (Rivera, 2017), pues ésta se ha adecuado a los cambios socioculturales, económicos y ambientales actuales (Román y Piñón, 2019; Sánchez, 2006), de forma que esta no se ha mantenido estática en el tiempo, sino que ha sufrido transformaciones como resultado del constante proceso de adaptación de sus ocupantes al contexto en que viven.

Entonces, la vivienda vernácula se encuentra en una transformación permanente. Entre los cambios más evidentes destacan la sustitución de materiales locales por insumos industriales, reemplazando técnicas tradicionales de construcción por métodos modernos. La transformación morfológica se acentúa a medida que se incrementa el crecimiento demográfico, lo cual influye en la atomización del suelo. Dichos factores son provocados por el cambio paulatino en el modo de vida de la población, impulsado por el modelo económico (Juárez, 2022) que detona un proceso de transculturización, donde los valores asociados al lugar habitado se reemplazan por ideales más “occidentales” (Delgadillo, 2016), vinculados a la influencia del mundo exterior, cuya lógica predominante forman parte de las dinámicas civilizatorias de la modernidad, estructurantes y constitutivas del capitalismo histórico (Grosfoguel, 2018).

El presente trabajo se divide en dos secciones. La primera presenta, a partir de una recopilación documental, cuáles eran las características físicas y la conformación de la vivienda tradicional nahua en el pasado; en seguida, se presentan los resultados obtenidos de su estado actual contrastando los cambios con la información recopilada, mismos que parten de una investigación de campo en la comunidad estudiada. Se elaboró una clasificación que muestra su composición y permite identificar su paso de tradicional a mixta, y de mixta a moderna mediante una línea del proceso de transformación que ha sufrido la vivienda de forma reciente, y se presenta la explicación teórica que contribuye a entender por qué se han manifestado dichos cambios.

Lugar de estudio y metodología aplicada

La comunidad estudiada fue San Miguel Tzinacapan del municipio de Cuetzalan, ubicado en la región Sierra Norte del estado de Puebla. Esta es una de las zonas con mayor concentración de población indígena en México y fue elegida para realizar el estudio, por la fuerte presencia de sus rasgos culturales. La población es de 3,417 habitantes, donde la gran mayoría es de origen indígena (80%) (INPI, 2020). La los moderadores de esta comunidad viven en altas condiciones de pobreza y marginación, pues 74% de sus habitantes se encuentran en situación de pobreza, y de ellos, 22% vive en pobreza extrema (CONEVAL, 2018). El medio de subsistencia es la elaboración de artesanías, y la producción agrícola, en condición de minifundio, de cultivos básicos destinados al autoconsumo, alternado con cultivos como café y pimienta, destinados a la comercialización (SIAP, 2021).

Las características geográficas de la localidad forman parte del paisaje cultural. Se encuentra cubierta por bosques templados húmedos y subhúmedos, entre montañas cuyas alturas van de 360 - 1,500 msnm; con un clima de templado húmedo a semicálido; su nivel de precipitación es de 1,000 a 3,0000 mm y la temperatura promedio es de 12 a 23ºC (INEGI, 1997).

Para obtener la información de campo, se realizó un muestreo estadístico de proporciones (Gómez, 1979) utilizando varianza máxima de la variable presencia de vivienda tradicional (pn=.5 y qn=.5), con una precisión de 0.09 y una confiabilidad del 95%. La población (N), fueron las viviendas en la comunidad partiendo del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020). El tamaño de muestra final fue de 104 viviendas (n), que fueron seleccionadas aleatoriamente. En cada uno de los hogares seleccionados, se aplicó un cuestionario para conocer las características de la vivienda y sus habitantes.

La información para identificar las características de la vivienda tradicional nahua se obtuvo mediante observación en recorridos de campo, levantamientos arquitectónicos, y con la aplicación de un cuestionario en los hogares en la muestra, cuyas variables registraron aspectos relacionados con las características sociodemográficas, materiales, estructurales, de procesos y técnicas constructivas, utilización y distribución de espacios, aspectos relacionados con las características culturales y organizativas en el proceso de edificación para profundizar en la percepción de sus ocupantes. Los datos recabados se capturaron y procesaron en Excel. Se calcularon estadísticas descriptivas que sirvieron para caracterizar a las viviendas, y determinar el predominio de materiales en ellas.

La materialidad y espacialidad de la vivienda nahua de la época prehispánica en la actualidad

La vivienda de estos grupos ha sido descrita en diversos trabajos, como es el caso de Uribe y Olvera (2018), que mencionan que la vivienda indígena en México, con material y métodos tradicionales, presenta un rezago histórico y que los pueblos originarios tienen derecho a una vivienda digna. Otro de los estudios es presentado por Rodríguez y Ávalos (2015) que presentan la utilización que hacían desde tiempos prehispánicos, de la vegetación en la arquitectura nahua en la comunidad de Milpa Alta, antes de iniciar el uso de materiales modernos de fuera de la comunidad. Los relatos de las construcciones en épocas prehispánicas señalan la kalli o casa desplantada sobre la tierra, construida con columnas de piedra o madera colocadas sobre cimientos de tezontle, cercada con tablas o vigas, y techada con tejamanil; el šakalpatlachtli o jacal ancho era la vivienda construida con maderas que se colocaban sobre los cimientos de tezontle, y con vigas de madera en la techumbre; y el kwawšakalli o jacal de madera podía tener muros de madera o de piedra (Valiñas y Rodríguez, 2016). En el caso de la Sierra Norte de Puebla, solamente las zonas rurales, relativa o totalmente aisladas de los centros urbanos escaparon, en gran parte hasta la segunda mitad del siglo XIX, a la occidentalización hispánica, y luego, a los efectos de la mexicanización posrevolucionaria del territorio (Masferrer et al., 2010). Tal aislamiento favoreció́ la permanencia de ciertos rasgos, de prácticas y conocimientos prehispánicos (Beaucage, 1974; Sánchez, 2010), que permitieron su conservación hasta la actualidad. De esta manera, aún es posible encontrar representaciones que relacionan al mundo mitológico de la cultura, con elementos estructurales, con su orientación hacia rumbos cardinales y con aspectos astrales, antes, durante, y después del proceso de edificación; y queda establecido el valor simbólico de lo sagrado en el aposento. Según los habitantes, estos rituales brindan protección (Lupo, 2001; Torres, 2011).

De acuerdo con esta revisión, la construcción de forma tradicional no ha sufrido variantes significativas a lo largo del tiempo. El uso de materiales y sistemas constructivos locales aún se mantienen presentes entre grupos nahuas en distintas regiones de México, como el caso de la región en estudio, como fue observado durante las de investigación, donde los materiales están adaptados a las condiciones geográficas de la región, haciendo con esto un manejo adecuado de los recursos naturales. Esto coincide con lo observado por Moya (1982), que menciona que en el manejo de los recursos naturales para la construcción de las viviendas consideran las propiedades que cada elemento estructural requiere para soportar cargas y esfuerzos (Moya, 1982). Según Rodríguez y Avendaño (2015), Castaño y Lozano (2016), y Larraga (2016), así como con el registro desarrollado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI, 2017), la vivienda tradicional nahua está compuesta de una o dos habitaciones, los muros son cercas de otate asegurados a un travesaño mediante lianas de bejuco, en algunas regiones éste presenta un aplanado de arcilla, y el techo es una estructura a dos aguas cubierta de zacate o tejas. El interior continúa siendo un espacio multiusos carente de divisiones, donde se realizan labores domésticas, productivas, socioculturales. La disposición de sus elementos permite a la vivienda brindar mayor protección ante abundantes lluvias y mantener una temperatura estable durante año (Larraga y Benítez, 2016).

En la Sierra Norte de Puebla, la vivienda de este grupo ha estado influenciada por los ámbitos centrales de la vida cultural de las comunidades: las creencias arraigadas en la tradición prehispánica, y las del catolicismo colonial modernizado (Sánchez, 2010), de manera que su interior está pensado para dar paso a las festividades relacionadas con sus creencias y costumbres que requieren espacios amplios para recibir a familiares y miembros de la comunidad en las celebraciones, donde según Prieto (1978), se desarrolla un amplio sentido de convivencia. Además, la apropiación de la naturaleza en unidades familiares que trabajan con “mano vuelta” (trabajo solidario entre los pobladores), motivada por la fuerza de la idea de comunidad, así como la importancia de las instituciones tales como el compadrazgo (Beaucage, 1974), indispensable para su supervivencia y reproducción del modo de vida, dan un orden al proceso constructivo de la vivienda, y permiten que sus rasgos y elementos tradicionales más representativos se mantengan vigentes. Es por ello, según Torres (2011), que los elementos que la componen siguen un patrón determinado asociado con el conjunto de valores significativos del habitante, cosmovisión y costumbres, reflejando dicha estructura significativa en su organización espacial.

La vivienda nahua de San Miguel Tzinacapan en la actualidad y su proceso de transformación

Las familias de la comunidad desarrollan sus actividades cotidianas de acuerdo a su rol de género dentro de un modo de vida rural; obtienen sus ingresos de labores agrícolas y prestando sus servicios en la industria de la construcción y en comercios, tanto en la localidad, como en la cabecera municipal de Cuetzalan, principalmente, por lo que las actividades agrícolas se están dejando de lado debido a su baja rentabilidad, además, obtienen un ingreso extra con la fabricación de artesanías (Figura 1). Los resultados de la encuesta muestran que, en las viviendas se alojan familias, formadas en promedio por cinco miembros, sin embargo, pueden habitarla hasta cuatro hogares, conformados por 12 miembros bajo un mismo techo. Esto supone hacinamiento, pues en casos extremos (Figura 2), llegan a coexistir dentro de un espacio inferior al límite, calculado con base en el número de personas por metro cuadrado, o con la ocupación de personas por habitación, correspondiente a 2 miembros (ONU, 2001). Según datos oficiales, en el 48% de las viviendas de la comunidad se registra hacinamiento (CONEVAL, 2018).

Figura 1: Fotografías personas de la comunidad que se dedican a la agricultura y fabrican artesanías.

Figura 2: Fotografías espacios que reflejan el hacinamiento que enfrentan las familias dentro de sus viviendas.

De acuerdo con la muestra de 104 viviendas consideradas en el estudio y que corresponden al 12.4% de todas las viviendas de la comunidad, los hogares tienen una superficie media construida de 98 m2; es desplantada en terrenos donde siete de cada diez no superan los 200 m2, y algunas alcanzan únicamente 24 m2 (Figura 3). Esto debido a la constante subdivisión del suelo mediante mecanismos como la herencia familiar, ubicando un proceso de incremento poblacional, presión y de falta de acceso a suelo detrás de este fenómeno (Boils, 2010; Ortega et al., 2010; Olvera et al., 2017), con un consecuente efecto de atomización que se agudiza, pues se encontró en la muestra, que siete de cada diez terrenos se han subdividido tres a cuatro veces, y algunos, hasta seis veces, permitiendo la construcción de viviendas de los hijos e hijas que se emancipan, y forman sus propios hogares (Figura 4).

Figura 4: Fotografías subdivisión de terrenos para la generación de vivienda de nuevos núcleos familiares.

Dicha reducción y falta de suelo han impactado en la distribución espacial de la misma, pues, aunque en el 79% de ellas se encontraron construcciones de un nivel, el 21% presenta dos y tres niveles. De forma que la solución para la reproducción de la vivienda es la construcción en superficies pequeñas, obligándolos a edificar más niveles, y así contar con los espacios necesarios para realizar sus actividades cotidianas (Figura 5). Con ello se distingue una adaptación a las nuevas circunstancias a través de la reducción del tamaño de la vivienda, como señalan González y Gutiérrez (2016), y resuelven un requerimiento indispensable para el desarrollo de la vida, remodelando también una nueva imagen y resignificando el nuevo modelo de construcción.

En su forma, la vivienda tiene una planta rectangular. Como señala la literatura, tradicionalmente, esta era una amplia habitación donde se realizaban todo tipo de actividades vitales y cotidianas: comer, dormir, socializar y trabajar. Actualmente, solo el 15% presenta este tipo de configuración espacial; el 39% de ellas es de dos habitaciones, el 36% de tres, y el restante 10% presenta una distribución con cuatro habitaciones. Esto significa que casi la mitad de ellas (44%) ha sufrido un cambio en la configuración tradicional del modelo espacial y morfológico (Figura 6). Esta transformación en su distribución se debe a una alteración en la forma en que las familias ahora conciben la relación con su entorno íntimo; al respecto Segrelles (2012) y Grosfoguel (2018), manifiestan que ésta puede ser producida por la idea moderna fundada en una actitud individualista retomada del modo de vida de sociedades modernas occidentales, causado también por un proceso de transculturización donde los valores relacionados con el espacio donde se habita son opuestos a los tradicionales asociados a un modo de vida colectivo intrafamiliar (Román y Piñón, 2019; Delgadillo, 2016); ello ocurre principalmente entre personas más jóvenes y adultos que migran y regresan con otras ideas que motivan el cambio en las formas constructivas paulatinamente (Juárez et al., 2018; Quiroz et al., 2011; Boils, 2010). Asimismo, la transición gradual en el modo de vida de la población promovida por el modelo económico, genera un cambio en la forma de obtención de ingresos para garantizar su supervivencia, lo que a su vez modifica sus actividades cotidianas; así, las necesidades espaciales se ven trastocadas, y como señala Juárez (2022), los espacios en la vivienda de regiones rurales se van transformado de acuerdo con las nuevas necesidades de sus moradores.

No obstante, continúan considerándose aspectos relacionados con su cosmovisión, debido al valor sagrado otorgado por la comunidad (Lupo, 2001), como la orientación hacia puntos cardinales de elementos como la puerta principal y el altar; con aspectos astrales y rituales antes, durante, y después del proceso de edificación como el rocío de agua bendita, el depósito de estampas con santos a los cuales las familias rinden devoción, y hasta monedas, que auguran estabilidad financiera. En este sentido, pese a la tendencia de construir divisiones internas, el cuarto grande o recepcional, donde generalmente se encuentra el altar, es muy importante, pues en este espacio se lleva a cabo la vida ceremonial y las actividades familiares y colectivas, como se reportaba hace más de 50 años en este tipo de comunidades (Prieto, 1978) (Figura 7); su permanencia radica en el arraigo de su cosmovisión, reflejada en costumbres y rituales celebrados cíclicamente, y tienen lugar en este espacio (Figura 8). Mediante estos actos se reafirma el sentido de identidad y los lazos comunitarios.

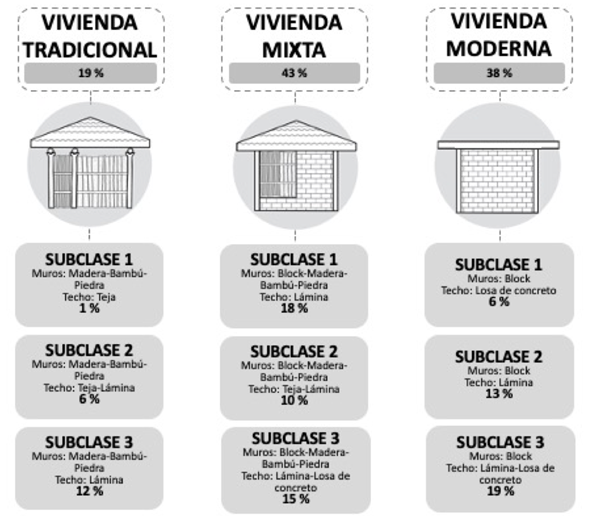

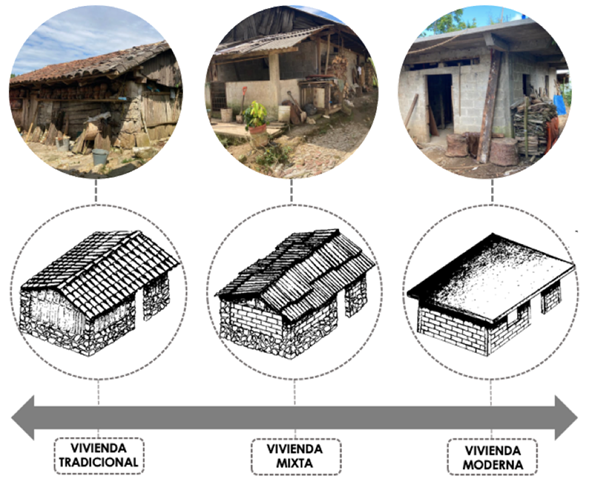

Sobre los materiales, las viviendas más apegadas al modelo tradicional son construidas con muros de recursos locales como tablones de madera y troncos rollizos de especies varias, bambú y piedra laja (Figura 9); sin embargo, el uso de materiales industrializados es extenso, y se encuentra parcial o totalmente en el 76% de los muros. El techo es a dos aguas con estructura de madera, bambú o montenes metálicos, cubierto con una mezcla de láminas de cartón petrolizado, asbesto, galvanizada o de concreto armado (40%) (Figura 10). Únicamente se encontró cubierta de teja de barro en el 17% de las viviendas. En suelo, predominan firmes de concreto armado, aunque una cuarta parte es de tierra. De acuerdo a estas características se generó una clasificación que muestra su composición y permite identificar su paso de tradicional a mixta, y de mixta a moderna (Figura 11).

Se observa una mezcla de materiales locales e industrializados, con preeminencia de insumos industriales en todas las viviendas, aunque sea de forma parcial (Figura 11), que se debe, entre otros factores al restringido acceso a recursos locales por cambios de uso de suelo; este fenómeno ha sido encontrado en otras comunidades indígenas en el sureste de México (Quiroz et al., 2011). El esfuerzo y tiempo que implica la construcción tradicional es otra condicionante para que las familias opten por el cambio; que impacta en la pérdida de conocimientos tradicionales (Larraga, 2016). Asimismo, la vulnerabilidad de las viviendas ante eventos climáticos extremos afectan de manera importante la estructura hecha con materiales locales por su naturaleza endeble y perecedera (Román y Piñón, 2019); la inseguridad dentro de ella en temporadas de huracanes que afirman vivir el 86% de la familias, motiva la introducción de insumos externos, que gracias a las vías terrestres de comunicación y a nuevos avances tecnológicos extendidos en las últimas décadas, permiten su mayor acceso (Juárez, 2022).

Pese a esta transición, aún se distingue un uso versátil de materiales y técnicas tradicionales de construcción en poco más de la mitad de las casas (figura 11). Se encuentran presentes rasgos de sus elementos materiales, principalmente en muros, tal como se señala en documentos antiguos (Beaucage, 1974; Moya, 1982), y en recopilaciones sobre formas prehispánicas de construcción que aún subsisten (Valiñas y Rodríguez, 2016), y son consideradas de importancia comunitaria porque representa parte de la identidad de sus habitantes y por su adaptación climática, contrario a lo que ocurre con los insumos industrializados; y como en otras regiones (Castaño y Lozano, 2016; Larraga, 2016; Larraga y Benítez, 2016), las personas mayores hacen un esfuerzo por transmitir sus conocimientos a las generaciones más jóvenes.

Entre las viviendas más antiguas, la sustitución comienza por el reemplazo de materiales naturales, como madera o bambú ubicado en vanos y muros, por blocks de concreto; en techos, el reemplazo de tejas por láminas es irremediable, pues estas dejaron de producirse en la comunidad. En las construcciones más recientes, las familias con mayores recursos financieros, generalmente toman la opción de edificar muros de block y losas de concreto, considerados como mejor inversión por su durabilidad (Figura 12). Esta situación, los pobladores han adquirido experiencia y cierto grado de especialización laborando de manera temporal fuera de la localidad, en la industria de la construcción. Esto representa una transformación radical en la forma de relacionarse con los recursos naturales, pues según Guha y Gadgil (1993), en las últimas décadas se masificó la construcción con materiales fabricados por el hombre fácilmente transportados para ser consumidos en cualquier parte. De esta manera los cambios físicos en la esfera de la arquitectura habitacional se producen en función de una cultura (Muntañola, 2003), pues la manera en cómo los habitantes “hacen la vida” caracteriza al hábitat, y a su vez, la cultura incluye aquellos aspectos a través de los cuales los seres humanos se apropian y transforman su entorno (López, 2003).

Finalmente, pese a dichas modificaciones físicas, sus estructuras significantes y simbólicas señaladas por Montesinos (2005) continúan vivas, pues para los miembros de este grupo étnico, la vivienda es considera un hecho que va más allá de lo físico. Lo que se observa es una adaptación y un sincretismo entre el conocimiento de técnicas de construcción tradicionales y modernas, debido a que la forma tradicional no ha desaparecido, y continúa siendo un elemento cultural e identificador de sus habitantes; ambos conocimientos y procesos se encuentran ligados, sin oposición de lo racional con lo espiritual, y sin buscar valorar lo uno en detrimento de lo otro; por el contrario, los conocimientos locales e indígenas son percibidos como inamovible corpus de sabiduría transmitida generacionalmente. Los términos ‘tradición’ y ‘herencia’ evocan constancia, inmutabilidad e inflexibilidad, pero están en constante adaptación al contexto en el que viven inmersos sus miembros; por esta razón, disociar los nuevos conocimientos indígenas de sus valores espirituales y morales conduce a su mala interpretación y fragmentación (UNESCO 2009). Cada generación reinterpreta el conocimiento de sus ancestros para enfrentar su contexto dentro de un mundo cambiante, lo que es evidente en la vivienda tradicional contemporánea al incorporar nuevas actividades y funciones (Larraga, 2016). Por ello, en conjunto, la relación entre el espacio arquitectónico y los aspectos simbólicos tradicionales que se manifiestan por medio de ritos y celebraciones, constituyen parte del patrimonio arquitectónico de la humanidad (Torres, 2011), así cambie su apariencia, misma que resulta de la adaptación a las necesidades que surgen en el modo de vida, sin modificar rasgos importantes de su identidad, conservada y manifestada a través de ceremonias, y rituales que los identifica como parte de una comunidad.

Conclusiones

En la comunidad indígena Nahua, la vivienda tradicional se ha construido con materiales provenientes de recursos naturales de la región y utilizando métodos tradicionales de construcción. Estas viviendas responden a su cosmovisión y generalmente están compuestas por una o dos habitaciones localizadas en pequeños espacios, por lo que en una gran proporción están pobladas en condiciones de hacinamiento. Se encontró que la composición espacial se ha modificado, en respuesta a cambios en el modo de vida de la población, algunas fuentes familiares externas de financiamiento. Aunque persiste el uso de materiales y técnicas locales, el uso de insumos industrializados se ha intensificado, pues solo 19% está construida con materiales naturales, 43% es mixta, y 38% se considera vivienda moderna. A pesar de todos los cambios, la vivienda es un elemento cultural que se encuentra en un constante proceso de adaptación y reapropiación como resultado de una nueva manera de relacionarse, manteniendo los valores sociales de la comunidad.