Introdução

A função oficial e declarada da prisão não é matar, tampouco deixar/fazer morrer! Este é o discurso desde sua origem como penalidade típica da modernidade, seja a partir da escola clássica, seja com a positiva, ainda que distintas perspectivas de compreensão do crime, do criminoso e da missão do direito penal tenham essas tradições.

Michel Foucault (2010) foi preciso em demonstrar como a prisão é um dispositivo que se propõe a substituir o poder soberano -caracterizado pelo “fazer morrer, deixar viver”- por outra modalidade de poder: o disciplinar. Ou seja, as prisões não devem matar, não devem deixar morrer.

No entanto elas sempre mataram, ou ao menos expuseram à morte, num sentido de que matar não é somente tirar a vida. “Fazer morrer”, “tirar a vida”, não é “simplesmente o assassínio direto, mas também tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, etc.” (Foucault, 2010, p. 216).

Neste estudo nos propomos a apresentar e problematizar, dentro de uma perspectiva contemporânea, um panorama sobre mortes nas prisões brasileiras. Trabalhamos com dificuldades epistemológicas já detectadas por Ramiro Gual (2016) para contextos sul-americanos (Argentina, Brasil e Uruguai), ou seja, as precariedades quantitativas e qualitativas dos dados oficiais que produzem obstáculos cognitivos como: informações que nem sempre produzem estatísticas completas do fenômeno; falta de critério para a medição dos dados; fragilidades, inconsistências e falta de consenso teórico na compreensão e categorização das dimensões várias do que se pode agrupar sob a expressão “mortes sob custódia prisional” (o que se pode caracterizar, por exemplo, como uma morte violenta ou não).

Ainda que nossa perspectiva seja mais descritiva do que analítica, está em nossos objetivos avançar sobre compreensões que apontam a trajetória punitiva e prisional do Brasil como direcionada, desde suas origens no século XIX, para o “fazer matar/deixar morrer”, direcionamento que se aguça e se complexifica na contemporaneidade devido a uma política criminal e penitenciária que, na prática, é omissa em termos de efetivação de direitos e garantias individuais, e negligente, quando não conivente, com organizações criminais.

Devido às dificuldades em relação aos dados oficiais, o panorama construído terá como períodos a serem privilegiados:

a)Os anos de 2013 em diante, sobre os quais alguns órgãos públicos construíram bases de dados que, mesmo frágeis, são significativas para o dimensionamento do fenômeno. Tal recorte temporal nos permitirá buscar driblar a fragilidades dos dados a partir do uso e possibilidade comparativa das tendências demonstradas por mais de uma fonte de registros.

b)A realidade brasileira em termos de grandes rebeliões e massacres prisionais, a partir da década de 1980 (período que se cobriu a partir de dados jornalísticos, já que omitidos, metodologicamente, dos informes estatais). A opção pelo uso das fontes jornalísticas na construção deste panorama decorre de uma estratégia que visa enfrentar uma dificuldade decorrente não só dos dados oficiais, mas também da, ainda atual, “pequena produção (no Brasil) de análises sociológicas sobre as prisões e estes movimentos” (Salla, 2006, p. 290), situação que, segundo Fernando Salla: “tem dificultado a elaboração de uma periodização das rebeliões no País e um agrupamento das ocorrências por características e tendências” (2006, p. 290).

c)Alguns dados históricos, referentes a situações do século XIX e início do século XX, na expectativa de dar sentido aos direcionamentos da punição e da prisão no Brasil.

Iniciamos com a problematização das dificuldades teóricas e metodológicas de seu enfretamento no contexto brasileiro. Finalizamos o texto buscando apontar caminhos para a compreensão desse fenômeno numa perspectiva mais ampla do que a atual.

Registra-se que este texto se insere no âmbito de uma agenda de pesquisas e discussões desenvolvida pela Red Cono Sur de Investigación en Cuestión Penitenciaria, a qual reúne pesquisadores argentinos, brasileiros e uruguaios comprometidos com o desvelamento científico da questão penitenciária nesta região.

Desafios metodológicos e teóricos

Mortes sob custódia prisional sempre são uma responsabilidade do Estado! Nisto concordamos com o posicionamento da Procuraduría Penitenciaria de la Nación1 (2017). Mas, podemos qualificar as mortes sob custódia prisional como sempre violentas?

A pergunta é pertinente, pois, como observa Gual:

(Gual, 2016, p. 44)“En el caso de los fallecimientos en prisión, las objeciones de trabajar con estadísticas oficiales no se reducen al posible ocultamiento de casos, sino también a la tergiversación del fenómeno al momento de la clasificación de la muerte como violenta o no violenta, o más específicamente como homicidio, suicidio o accidente.”

No caso brasileiro é uma questão relevante. Os informes oficiais, sem maiores detalhamentos sobre critérios ou metodologias aplicadas para a categorização das mortes em ambientes prisionais, limitam-se a registrá-las em categorias amplas: o Infopen, censo e relatório do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), registra as mortes como naturais, criminais, suicídios, acidentais e causa desconhecida (categoria surpreendente, em se tratando da morte de pessoas que estão sob a vigilância e tutela do Estado); o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) registra os dados apenas como suicídios, homicídios e mortes.

A ausência de uma melhor qualidade teórica e metodológica no estabelecimento das categorias e no registro de variáveis (tais como idade, gênero, situação processual, etc.) não só oculta o fenômeno em relação a uma visibilidade pública da questão, mas também impede uma mais acurada compreensão do mesmo e inviabiliza análises comparativas entre países e regiões (Gual, 2016).

Para uma sugestão de avanço no estabelecimento de categorias em relação ao fenômeno entendemos, sobretudo para a realidade brasileira, ser pertinente inserir como premissa a perspectiva da violência. Cientes de que esta é “um fenômeno empírico antes do que um conceito teórico” (Porto, 2010, p. 17), partimos da hipótese operacional proposta por Maria Stela Grossi Porto:

(Porto, 2010, p. 35)“(…) se pode falar de violência sempre que a alteridade for desconsiderada, ‘esquecida’, ‘desconhecida’ ‘negada’. Em outras palavras, sempre que o outro for desconsiderado como sujeito e, em função disso, tratado como objeto, inviabilizando, em última instância a interação social, seja ela de natureza consensual ou conflituosa.”

Ainda como premissa temos a compreensão proposta por Edmundo Campos Coelho: a “violência é constitutiva da natureza dos sistemas prisionais”, sendo “tanto maior quanto mais deterioradas estejam as condições materiais e sociais que a alimentam” (2005, p. 139). Logo, ao assumirmos a violência como premissa, a tipologia proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) surge como potente base, uma vez que parte de três grandes categorias: violência dirigida a si mesmo (auto-infligida), violência interpessoal e violência coletiva (2002, p. 28). Esta última é subdividida em violência social, política e econômica. “Diferentemente das outras duas categorias, as subcategorias de violência coletiva sugerem a existência de motivos possíveis para a violência cometida pelos grandes grupos de pessoas ou pelos Estados” (Organização Mundial da Saúde, 2002, p. 28). Já quanto à natureza dos atos, tem-se a violência física, sexual, psicológica, e as que envolvem privação ou negligência (Organização Mundial da Saúde, 2002, p. 28).

O uso conjugado da tipologia básica com as demais noções -subtipos de violência coletiva, natureza e motivação dos atos- permite formar um quadro de categorias com melhor potencial descritivo, analítico e explicativo das mortes em ambientes prisionais. Mortes por enfermidades, por exemplo, via de regra tendem a ser computadas como por causas naturais. No entanto, dadas as condições de degradação dos ambientes prisionais (insalubridade, superlotação etc.), deveriam em grande parte dos casos serem computadas como mortes decorrentes de violência coletiva social/política por privação ou negligência em relação ao direito e à assistência à saúde.

Não obstante o potencial de tal perspectiva, outros elementos complexificadores emergem das realidades prisionais, em especial no Brasil. Motins, rebeliões e massacres têm sido termos utilizados na descrição, sobretudo jornalística, de eventos de intensa conflitualidade nos ambientes carcerários. Nestes eventos se registram por vezes assassinatos entre grupos de presos rivais e/ou mortes decorrentes da ação de autoridades policiais, situações que remetem a necessidade de uma sofisticação mais criteriosa na utilização de categorias como violência interpessoal e violência coletiva.

Os próprios termos motins, rebeliões e massacres exigem, sob o ponto de vista de enfrentamento científico da questão, um tratamento mais preciso, inclusive sob a perspectiva do protagonismo das mortes: associado aos encarcerados e seus grupos organizados, ou às autoridades estatais.

Noutra dimensão, mais estrutural e metodológica do que teórica, novos desafios se impõem. No Brasil não há que se falar em sistema penitenciário no singular, cada uma das 27 unidades da federação (estados e Distrito Federal) possuem sistemas prisionais significativamente distintos em termos de estruturas e organização. Neste mosaico ainda se agrega o Sistema Penitenciário Federal.

Para além dessas 28 estruturas diferenciadas, as quais por vezes se compõem de um grande número de prisões espalhadas no território estadual, como São Paulo e Rio Grande do Sul, e noutras através de complexos que concentram territorialmente as instituições de sequestro, como Rio de Janeiro e Maranhão, existe também a não uniformidade metodológica e motivacional na construção das bases de dados.

Gual alerta que muitas vezes o preenchimento de fichas para a composição de bases de dados é vista como mais uma exigência burocrática, sendo que às “ineficacias propias del modo en que se recupera la información (…), se suma la expresa intención de ocultar información cuando la variable avanza sobre terrenos más sensibles” (2016, p. 31).

Nos conjuntos de dados que utilizamos, as diferenças metodológicas são significativas: para os registros do Infopen/DEPEN as informações são fornecidas pelas administrações dos próprios estabelecimentos prisionais, mediante preenchimento de formulário, e posteriormente repassadas ao Departamento Nacional; em relação aos dados do Conselho Nacional do Ministério Público, são os Promotores de Justiça que realizam o preenchimento dos formulários, a partir das vistorias que realizam nos estabelecimentos prisionais.

A todas essas diversidades se agrega, ainda, a resistência de alguns estados em compartilhar informações. Situação peculiar é a do estado de São Paulo, o qual concentra a maior população encarcerada do país -cerca de 33% do total nacional (DEPEN, 2017)- e sistematicamente sonega seus dados perante as instâncias federais.

Não obstante tais desafios teóricos e metodológicos, os dados que dispomos são significativos para se apresentar não só um panorama da questão mortes sob custódia prisional no Brasil como, também, problematizar sua compreensão e enfrentamento.

Quadro contemporâneo das mortes sob custódia prisional no Brasil

O primeiro conjunto de dados se refere aos Censos Penitenciários do DEPEN, chamados de Infopen. Trata-se, sob critério de fonte oficial, do mais importante relatório sobre as realidades das prisões brasileiras, pois sistematiza informações sobre estabelecimentos penais e população prisional, constituindo-se em documento do principal órgão de gestão do Estado em relação à questão penitenciária no Brasil.

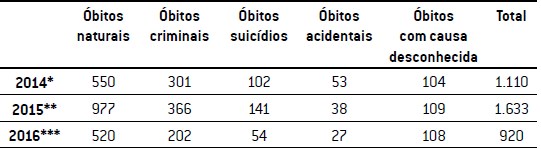

Os relatórios do Infopen, não obstante tal relevância, já trazem as repercussões das fragilidades epistemológicas e metodológicas que destacamos. Os dados de mortalidade no sistema prisional são computados a partir de cinco categorias: óbitos naturais (por questões de saúde), óbitos criminais, óbitos suicídios, óbitos acidentais, óbitos com causa desconhecida.

As informações são fornecidas pelas administrações dos próprios estabelecimentos prisionais, mediante preenchimento de formulários. A amplitude e a imprecisão das categorias dão margem significativa à subjetividade na coleta dos dados e isso se reflete, sobretudo, na presença da categoria óbitos com causa desconhecida, através da qual os entes estatais acabam por reconhecer sua incompetência na tutela da vida dos prisioneiros.

Nos relatórios os dados são apresentados como taxas de mortalidade para cada 10 mil presos. Neste formato, ainda que se possa fazer comparações numa perspectiva dos diferentes sistemas prisionais estaduais, tem-se armadilhas em relação ao estudo e compreensão longitudinal do fenômeno.

Uma apresentação que tão somente compile os dados dos anos de 2014, 2015 e 2016 (este disponibilizado apenas na parcialidade do seu primeiro semestre), demonstrados em taxas por 10 mil presos, dará a falsa impressão de um enfrentamento positivo da questão, haja vista a redução das taxas. Quadro 1

Quadro 1. Taxas de mortalidade para cada 10 mil presos no Brasil: 2014, 2015 e primeiro semestre de 2016

Fonte: DEPEN, 2015 e 2016. *Excluídos os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. **Excluído o estado do Rio de Janeiro. ***Excluído o estado do Rio de Janeiro e referente somente ao período de 01/01/2016 a 30/06/2016.

Ao se fazer a conversão de taxas para números absolutos, levando em consideração o incremento da população encarcerada no período (em 2014, 316.474 presos, excluídos os estados do Rio de Janeiro e São Paulo; em 2015, 643.066, excluído o estado do Rio de Janeiro; em 2016, 676.493 excluído o estado do Rio de Janeiro), temos o Quadro 2, através do qual se constata um aumento no número de mortes, as quais, em diferentes categorias, já no primeiro semestre de 2016 se aproximam dos números totais dos anos anteriores.

Quadro 2. Projeção dos números absolutos de mortes sob custódia prisional no Brasil, a partir da conversão das taxas de mortalidade para cada 10 mil presos relacionadas com a população do sistema prisional: Brasil, 2014, 2015 e primeiro semestre de 2016

Fonte: DEPEN, 2015 e 2016. *Excluídos os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. **Excluído o estado do Rio de Janeiro. ***Excluído o estado do Rio de Janeiro e referente somente ao período de 01/01/2016 a 30/06/2016.

Não obstante às críticas acima, a utilização dos dados através de taxas de mortalidade pode ser útil para revelar outras facetas do fenômeno e, inclusive, tensionar estratégias políticas de seu enfrentamento.

Em relação ao ano de 2014, por exemplo, o Infopen apresentou quadro comparativo entre a taxa de mortalidade por 100 mil presos no sistema prisional e a taxa de óbitos por causas externas por 100 mil habitantes no Brasil: enquanto na população encarcerada a taxa indicada foi de 95,23 para cada 100 mil, na população geral tal era de 29,1 (DEPEN, 2015).

Outra fonte de informação são os Relatórios do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Através da Resolução n.º 56, de 22 de junho de 2010, este órgão dispôs “sobre a uniformização das inspeções em estabelecimentos penais pelos membros do Ministério Público, determinando a elaboração de relatório eletrônico trimestral, sendo o do mês de março mais abrangente (inspeção anual)” (2016, p. 19) e a fonte dos dados publicados.

Dois relatórios, o primeiro referente a 2013 e o segundo a 2014 e 2015, já foram disponibilizados. Os dados são passíveis de serem compilados em termos de Brasil, e ainda subdivididos em relação às cinco grandes regiões geográficas do país (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul), bem como em relação aos 26 estados e Distrito Federal.

Não nos sendo possível detalhar todos os dados, faremos a apresentação geral dos números referentes ao item “Integridade Física dos Presos” (como registrado nos relatórios e compilados para o âmbito nacional), acompanhados de alguns detalhamentos por regiões.

A complexidade de extrair apenas dos números globais uma compreensão mais precisa do fenômeno no Brasil ficará evidente com as ponderações e análises realizadas nos próximos itens desse texto. Gráfico 1

A partir dos dados -e mesmo na amplitude das categorias em que estão reunidos- o que de mais imediato emerge é o aumento no número de mortes sob custódia prisional no país. O detalhamento por regiões permitirá alguns destaques:

Quadro 3. Mortes sob custódia prisional no Brasil, por regiões geográficas, 2013-2015

Fonte: CNMP, 2013, 2016.

O primeiro se refere aos números da região Sudeste. Nesta estão os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, os quais se constituem como o 1.º e o 4.º em termos de números gerais de população carcerária, totalizando 290.280 presos, respectivamente, 240.061 e 50.219 (DEPEN, 2017). Também nesses estados se localizam as “sedes” dos principais grupos organizados de presos: Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV). Já as regiões Norte e Nordeste se destacam por estarem registrando um incremento em seus números. Nestas a rivalidade entre os grupos organizados de presos tem também se ampliado.

Por fim, quanto às bases de caráter oficial, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura-Brasil (MNPCT-Brasil), vinculado ao Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (Lei n.º 12.847/2013) é um relevante órgão compromissado com o assumido internacionalmente pelo Brasil desde a ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção Contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007.

No Relatório Anual 2015-2016 afirma existir uma ambiguidade no funcionamento das unidades prisionais visitadas: por um lado o Estado é omisso e não exerce sua função de acompanhamento da execução penal, de monopólio da força legítima e de garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade; por outro, busca estar presente através da ação de agentes de segurança quase sempre por meio da violência e da entrada de forças especiais.

A maioria dos estabelecimentos visitados estava marcada pela atuação de organizações criminais (facções). Esses grupos criam regras de conduta rígidas e, caso não acatadas, geram risco de represálias. No estado de Amazonas se registrou “celas cativeiros”, locais onde ocorriam sanções disciplinares paralelas à legislação, inclusive com punições através de morte. No Maranhão, os veículos de comunicação noticiaram amplamente casos de decapitação cometidos por presos de facções rivais (MNPCT-Brasil, 2016).

De acordo com o Relatório Anual 2016-2017 a infraestrutura de muitos estabelecimentos prisionais apresenta condições absolutamente precárias, insalubres, impondo risco à integridade física e psicológica dos presos. Também se verifica a utilização de celas “container”, as quais violam normas nacionais e internacionais. As forças especiais de segurança pública entram sistematicamente nas unidades prisionais sem qualquer protocolo de ação. Procedimento que acarreta violações de direitos, como prática de tortura e maus tratos (MNPCT-Brasil, 2017).

No estado de Tocantins a Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP de Palmas) apresenta grave histórico de mortes, rebeliões e torturas. Entre agosto de 2014 e junho de 2015 ocorreram quatro mortes de forma brutal. Também a Defensoria Pública consignou casos de tortura e estupro. Segundo informações da direção da unidade, ocorreram óbitos em circunstâncias igualmente graves dentro dos pavilhões em 2017.

No início de 2017 ocorreram rebeliões no sistema prisional dos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte e Roraima, as quais repercutiram em Tocantins. Conforme o Relatório, a exasperação de rivalidades e as ameaças concretas de um massacre na unidade foram registradas pelo juiz titular responsável pela execução penal de Palmas, em inspeção em fevereiro de 2017.

O Relatório relativo às visitas em Roraima elucida que todo o cenário marcado por condições degradantes e torturantes de detenção propicia o autogoverno dos presos, fomentando e disseminando o surgimento das facções nos cárceres estaduais. A rotina das unidades prisionais tem registrado a violação do direito à vida de um grande número de pessoas privadas de liberdade. Em geral, as unidades prisionais promovem tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes.

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura visitou as unidades prisionais de Rio Grande do Norte. Em 2015 houve rebelião que resultou em pavilhões destruídos e grades retiradas das celas, situação que continuou inalterada até janeiro de 2017, quando houve uma nova rebelião. Para o Mecanismo, tanto as rebeliões de 2015 e 2017, como as que aconteceram durante este intervalo, deram-se devido às violações aos direitos das pessoas presas na unidade, como também à omissão das autoridades governamentais.

Os fundamentos para os conflitos se originam de reivindicações dos presos por condições minimamente dignas (assistência jurídica por meio da Defensoria Pública, acesso à assistência medica, oportunidades de trabalho, melhoria na alimentação, com maior quantidade e melhor qualidade, melhoria nas instalações físicas, regularização das visitas familiares etc.). Em 2016 e 2017, as violações se acentuaram. Para o Mecanismo, mesmo diante de um contexto tão grave e recorrente, verifica-se uma deliberada omissão estatal.

Em 14 de janeiro de 2017 uma rebelião foi deflagrada na Penitenciária de Alcaçuz, no estado de Rio Grande do Norte. Oficialmente teria ocasionado 26 mortes, confirmadas até a publicação do Relatório. A rebelião durou cerca de 12 horas sem qualquer ação do Estado para apaziguar o conflito e cessar a violência. O evento ficou marcado por torturas e mortes por esquartejamento, ocultações de cadáveres, incineração de corpos (MNPCT-Brasil, 2017).

Tais eventos nos levam a um último conjunto de dados que podem estimular a reflexão sobre outras facetas do fenômeno. Estes, a partir da coleta de dados publicados na mídia jornalística.

Após os eventos da Penitenciária de Alcaçuz, o Jornal Folha de São Paulo elaborou reportagem na qual apresentava aquelas que seriam algumas das rebeliões que deixaram mais mortes nos presídios do país. Os dados que compilamos relacionam eventos desde 1987 até 2017; 30 anos, portanto.

Quadro 4. Alguns dos eventos que mais mortes produziram em presídios brasileiros, 1987-2017

Fonte: Folha de São Paulo, 2017 (compilado pelos autores). *Números oficiais. Existem contestações acerca de tais números em diferentes casos. **A noção de protagonismo aqui utilizada não exclui, caso a caso, que o outro polo de atores não tenha uma atuação coadjuvante em relação às mortes.

Destaca-se que o Quadro 4 não é exaustivo para os eventos do período, apenas exemplificativo, registrando as situações que a matéria jornalística considerou como as mais graves. Um cômputo completo dos eventos seria bem mais amplo e foge aos limites desse texto.

Do Quadro 4 se destacam dois elementos que são importantes para a compreensão do fenômeno no Brasil: o protagonismo das mortes em ações das autoridades policiais, evidenciado nos três primeiros registros; o protagonismo das rivalidades entre presos, evidenciado nos demais registros. É, entretanto, demasiadamente simplificador operar com tal dicotomia de protagonismos. Outros elementos precisam ser inseridos no contexto de análise; e não só para os eventos de conflitos (rebeliões e motins), mas para o conjunto do fenômeno das mortes sob custódia prisional.

Destes elementos as degradadas e desumanas condições estruturais e operacionais dos sistemas prisionais são relevantes. O déficit de vagas e a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema crônico no Brasil, apesar das diferenças estaduais. Os dados do DEPEN registram, em números totais, uma carência total de 359.058 vagas no país em 2016 (DEPEN, 2017, p. 20). Taxas de ocupação variam entre 484% no estado do Amazonas (Região Norte) e 145% em Espírito Santo, na Região Sudeste (DEPEN, 2017, p. 26). Neste contexto, a superlotação e a degradação estrutural e operacional dos estabelecimentos prisionais são um estopim para eventos de motins e rebeliões que se convertem (numa complexidade ainda maior de motivações) em massacres.

Retomando dados do Quadro 4 podemos exemplificar, para eventos de 2017, a superlotação dos estabelecimentos prisionais. Quadro 5

Quadro 5. Alguns dos eventos que mais mortes produziram em presídios brasileiros em 2017, relação capacidade/lotação

Fonte: Várias (compilado pelos autores).

A complexidade da situação prisional brasileira requer, portanto, uma criteriosa análise que inclua tais contextos na elaboração de categorias potentes para a compreensão do fenômeno mortes sob custódia. Os conflitos que se desenvolvem nos ambientes carcerários não são compatíveis apenas com a noção de violência interpessoal. A violência coletiva, em especial política por privação ou negligência em relação aos direitos é uma chave analítica que deve ser explorada.

Ademais, a cultura institucional punitiva brasileira é um elemento indispensável para a compreensão das mortes sob custódia no país. Os três primeiros registros do Quadro 4 são exemplares para uma aproximação em relação às características dessa cultura.

As 18 mortes na 42.º Distrito Policial de São Paulo ocorreram num domingo de Carnaval, 5 de fevereiro de 1989. Conforme consta no Relatório n.º 40/03 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (2003):

“(…) ocorreu uma tentativa de motim (…) com o intento de prevenir distúrbios, cerca de 50 detentos foram encarcerados em uma cela forte de um metro por três, dentro da qual foram jogados gases lacrimogêneos e que 18 dos detentos morreram por asfixia e 12 foram hospitalizados. O centro de detenção, que tem capacidade para 32 pessoas em quatro celas, alojava naquele momento -segundo consta da denúncia- 63 detentos.”

Em 1992 o denominado Massacre do Carandiru também ganhou repercussão internacional e foi objeto de demanda junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (2000), conforme o relato da denúncia:

“(…) havia, na data do motim (02 de outubro de 1992), 2.069 internos no Pavilhão 9 de Carandiru, número superior à capacidade desse alojamento; que os internos se encontravam sob a vigilância de apenas 15 guardas penitenciários; que as condições carcerárias não atendiam às disposições regulamentares e eram contrárias à lei, e que, devido à tensão e ao mal-estar reinantes, o que começara como uma rixa de menor importância entre internos mal aplacada pelos guardas havia se degenerado num grande e generalizado protesto. Declaram que, às 14 horas do dia 2 de outubro de 1992, por um motivo fútil, dois presos começaram a brigar com outros reclusos no segundo andar do pavilhão. Finda a briga, os guardas fecharam o acesso ao corredor, aglomerando e confinando os detentos. Estes, exasperados, conseguiram romper as trancas e iniciaram o motim. Ante o motim, os guardas optaram por retirar-se do estabelecimento, e o diretor da prisão pediu a ajuda da Polícia Militar, cujos contingentes chegaram às 14h45, procedentes de diversas guarnições, entre as quais as do batalhão de choque e grupo especial ROTA, com aproximadamente 350 policiais. Paralelamente, o diretor da prisão solicitou a presença urgente dos magistrados com jurisdição sobre a conjuntura, ou seja, os dois juízes da Vara de Execuções Penais e o da Corregedoria dos Presídios. Quando esses chegaram, oficiais da Polícia Militar de São Paulo (PM) os dissuadiram de intervir e lhes indicaram que não podiam entrar no Pavilhão 9, afirmando que os presos estavam armados. Frustrada assim a breve tentativa de negociação esboçada por esses juízes, às 16 horas teve início a ocupação do Pavilhão 9 pelos policiais. Onze horas depois, passado já da meia-noite, ao retirar-se a polícia militar da prisão e reassumir a guarda penitenciária seus postos, comprovou-se que a subjugação do motim havia deixado um saldo de 111 mortos e de aproximadamente 35 feridos entre os reclusos. Não houve casos de morte entre o pessoal policial.”

Os eventos de 1992, apesar de seus significativos números (e mesmo os oficiais) não foram, entretanto, totalmente inéditos na realidade prisional brasileira e sequer do próprio estabelecimento prisional. Em julho de 1987, também no Presídio do Carandiru, as forças policiais, ao intervirem num motim, deixaram o local com um saldo de 30 mortes (números oficiais).2

O que permite que no Brasil a atuação das autoridades públicas tenha tais resultados? Que os números de mortes sob custódia se expressem através de dados como os compilados? Em nossa hipótese, um breve olhar sobre questões históricas da punição no país é um encaminhamento contributivo para a análise e compreensão do fenômeno.

A prisão no Brasil e seu continuum como local de morrer

O Brasil contemporâneo é um país com significativas desigualdades sociais. Sua Constituição o caracteriza como um Estado Democrático de Direito, mas as práticas institucionais e sociais fragilizam, tornam ambíguos, os direitos e garantias legais.

A desumanidade dos cárceres começa na seleção e exclusão das pessoas que integram grupos sociais marginalizados e se solidifica nas persistentes violações dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade. A omissão do Estado em dignificar a estrutura carcerária escancara uma normalidade do desumano (Almeida e Massaú, 2015).

Conforme um polêmico tradutor das trajetórias brasileiras, o sociólogo Jessé Souza (2009; 2012; 2017), somos historicamente uma sociedade na qual “as ‘práticas’ modernas são anteriores às ‘ideias’ modernas” (Souza, 2012, p.96). Registra-se, portanto, um déficit de valores internalizados para dinamizar aquelas práticas (situação que se evidencia com a prisão já a partir da independência, no século XIX). Somos, também, uma sociedade que produziu, num continuum com a perspectiva escravista, uma classe social contra a qual todas as demais podem se pretender superiores e, assim, sacrificar seus membros a partir das mais variadas formas de exploração, desprezo, abandono e, até mesmo, assassinato. Tal classe é provocativamente denominada por Souza como a “ralé” (2009; 2012) ou a “ralé de novos escravos” (2017).

Sem dúvida o Brasil, desde sua independência, em 1822, passa a enfrentar uma questão penitenciária: entendida como as “expressões teóricas e concretas (políticas, institucionais e práticas) dos paradoxos e das contradições entre os discursos e as promessas acerca do castigo penal pretensamente civilizado (a privação da liberdade) e a realidade de sua execução” (Chies, 2013, p. 16).

No panorama jurídico brasileiro, a Constituição Política do Império (de 1824) apresentava as garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Todavia, a mesma constituição manteve a estrutura escravocrata. A pena de morte também não foi abolida.

O Brasil adotou o Código Criminal em 1830. Porém, levou mais alguns anos para substituir por completo o Livro V das Ordenações Filipinas. Segundo Gizlene Neder (2000), a correlação de forças sociais e políticas deram uma direção de continuidade da codificação absolutista em decorrência da demorada instituição da nova codificação.

Não obstante o diploma de 1830 representar um marco da modernidade, tendo por base as novas ideias liberais em voga na Europa, servindo de modelo a diversos outros códigos, era também a imagem da classe que o empreendeu através de seu segmento político letrado. Nos tempos do Império, um temor imaginário gerenciado pelo código persistia junto à mentalidade coletiva, estigmatizando indivíduos rotulados de marginais, eram eles: vadios, capoeiras, escravos e estrangeiros. Verifica-se que a sociedade brasileira foi moldada a partir do conceito de exclusão de indivíduos perniciosos (Pedroso, 2002, p. 59 ss.).

A Constituição Imperial de 1824 bem como o Código Criminal de 1830 e outras legislações subsequentes são indícios de uma recepção das ideias iluministas e do caráter modernizador na legislação penal do período imperial (1822-1889). Tal recepção, contudo, ocorreu num contexto não só de carências estruturais para sua implementação, mas, sobretudo, de manutenção de uma ordem escravista: segregatória e hierarquizada.

Ao longo do século XIX, o Brasil, sem sequer ter completado os projetos arquitetônicos de suas idealizadas Casas de Correção -as quais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, só passaram a funcionar na década de 1850 (Salla, 1999)-, manteve estruturas como o Calabouço (no Rio de Janeiro até 1874), uma “prisão estabelecida para escravos detidos por punição disciplinar e/ou fugitivos” (Holloway, 2009, p. 255), complementares e colaborativas dos controles públicos e privados. Para escravos a pena de açoite era prevista no artigo 60 do Código Criminal de 1830, somente revogado 56 anos mais tarde, pela Lei 3.310/1886.

O risco de morrer por decorrência da execução das penas, entretanto, não se restringia somente aos escravos. Sobre estar exposto à morte, Pedroso (2002) nos traz dados referentes à Casa de Correção do Rio de Janeiro entre os anos de 1850 e 1869: no período foram recolhidos cerca de 1099 condenados, dos quais 245 (22,3%) faleceram. A mortalidade subia bruscamente em relação ao tempo de pena: enquanto era de 2% para apenados de até 2 anos, subia até 66,6% para penas entre 16 e 20 anos (Pedroso, 2002, p. 72).

A morte sob custódia é também encontrada nos estudos históricos de Myrian Sepúlveda dos Santos, então acerca da Colônia de Dois Rios (2004; 2006). Os dados por ela coletados autorizam sustentar que nas três primeiras décadas a Colônia teve como objetivo principal aprisionar bêbados, mendigos, vadios e capoeiras, sendo utilizada, a partir da metade da década de 1910, para o recolhimento de presos políticos (sobretudo anarquistas e comunistas).

(Santos, 2006, p. 451)“As declarações de óbito eram frequentes e mostravam que muitos presos faleciam após poucos meses de internação. Morria-se de beribéri, desinteria, tuberculose, sífilis, ou seja, doenças resultantes da má alimentação, falta de higiene e maus tratos (…).”

No plano programático, entretanto, as prisões brasileiras sempre foram propostas como ambientes civilizados e propícios a desenvolver projetos disciplinadores. Significativo impulso dessa perspectiva foi dado pela chamada a Nova Escola Penal, cujos principais expoentes se situam no período da Primeira República (1889-1930).

Analisado em detalhes por Marcos César Alvarez (2003), o movimento da Nova Escola Penal (que não é homogêneo e tampouco unívoco) é responsável pela recepção brasileira dos saberes da criminologia positiva em fins do século XIX e início do XX.

Trata-se de uma recepção, com consequente produção nacional, eclética e complexa (Alvarez, 2003, p. 117), que se molda no entorno das principais expectativas e características do país na época: o fim da monarquia e a emergência do sistema republicano, com as expectativas de alterações institucionais; o fim da escravidão, a imigração europeia e a questão social que se instaura nesse contexto; os processos de urbanização de cidades como Rio de Janeiros e São Paulo, aliados ao medo do crime e dos indivíduos e grupos perigosos; uma sociedade desigual e hierarquizada que exige peculiares controles sociais para assim se manter.

Autores da Nova Escola Penal se envolveram tanto no plano intelectual como político para o redimensionamento dos projetos e instituições prisionais. Mas não obstante os esforços de alguns destes, não só as reformas concretas foram pontuais, como também envolviam um sentido compatível com a estrutura social desigual do Brasil.

Alvarez enfatiza que:

(Alvarez, 2003, pp. 242-243; grifos do original)“A criminologia fornecia novos critérios para caracterizar e individualizar (as) populações, justificava a necessidade de uma ação cotidiana e preventiva do aparelho repressivo do Estado e permitia também que se defendessem projetos de instituições disciplinares, voltadas para segmentos especiais dessa população. Diante de uma sociedade recém-saída da escravidão, que crescia e se diversificava cada vez mais, sobretudo nas grandes metrópoles da época, Rio de Janeiro e São Paulo, a criminologia deveria aparecer, necessariamente, como um importante instrumento de controle social aos olhos de grande parte das elites políticas e intelectuais, que viam com tanta desconfiança a presença da pobreza urbana no horizonte da República. (…) Assim, a partir das ideias e dos dispositivos propostos pela nova escola, estabeleceu-se a possibilidade de tratar desigualmente os desiguais, ou seja, de estabelecer critérios diferenciados de cidadania.”

A seletividade punitiva através da criminalização dos que estão à margem da sociedade, com a consequente marginalização dos criminalizados (Coelho, 2005), tornou-se o padrão trans-histórico do sistema de justiça criminal brasileiro. Tanto é assim, que nos dados atuais, para julho de 2016 (DEPEN, 2017), assim se caracteriza a população encarcerada do Brasil:

Fonte: DEPEN, 2017.

Gráfico 2. Características, em percentuais, da população encarcerada no Brasil, 2016

A operacionalidade deste padrão de seletividade deve ser compreendida como uma das linhas explicativas para o continuum da prisão no Brasil como um local de morrer.

Instituir mecanismos de segurança, como nos propõe Foucault (2008), é um objetivo fundamental da governamentalidade moderna. Tais mecanismos operam num sistema de certo modo duplo:

(Foucault, 2008, p.475)“De um lado, vamos ter toda uma série de mecanismos que são da economia, que são do domínio da gestão da população e que terão justamente por função fazer crescer as forças do Estado e, de outro lado, certo aparelho ou número de instrumentos que vão garantir que a desordem, as irregularidades, os ilegalismos, as delinquências sejam impedidas ou reprimidas.”

A polícia e a justiça criminal, nesse sistema, serão instrumentos através dos quais se impedirá que certo número de desordens se produza. Têm como foco prioritário o povo, e este:

(Foucault, 2008, p. 57)“(…) é aquele que se comporta em relação a essa gestão da população, no próprio nível da população, como se não fizesse parte desse sujeito-objeto coletivo que é a população, como se se pusesse fora dela, e, por conseguinte, é ele que, como povo que se recusa a ser população, vai desajustar o sistema.”

No Brasil este povo é a “ralé”, a “ralé de novos escravos” mencionada por Souza (2009; 2012; 2017). É parcela desta “ralé”, conforme dados do Gráfico 2, que compõe a população encarcerada. Assim, se em relação à “ralé” os membros de qualquer outra classe podem se pretender superiores e, assim, sacrificar seus membros a partir das mais variadas formas de exploração, desprezo, abandono e, até mesmo, assassinato, é também por isso que as mortes sob custódia prisional pouco importam.

Ademais, há que se considerar que a construção social desse contingente “povo-ralé” é expressão das características da estrutura social brasileira: uma sociedade de hierarquias e intensas desigualdades sociais; escravista e racista no sentido clássico durante o século XIX; escravista e racista em sentidos contemporâneos.3 E o racismo, como também propõe Foucault, opera um corte na governamentalidade da população: “o corte entre o que deve viver e o que deve morrer” (2010, p. 214).

Contudo, uma segunda linha de explicação para as mortes sob custódia vem adquirindo relevância no contexto da questão penitenciária brasileira. Mesmo correndo o risco de demasiada simplificação, buscaremos expô-la numa síntese.

Com a promulgação da Lei de Execução Penal de 1984, Lei 7.210, o Brasil aderiu, ainda que tardiamente (Teixeira, 2009), tanto aos ideais do correcionalismo penal como à perspectiva do preso como sujeito de direitos. Órgãos e atores nos ambientes prisionais e vinculados à execução penal se configuraram de forma mais complexa, num jogo social que, segundo o discurso oficial, pode ser traduzido em “fazer ressocializar/deixar sofrer”.

Não obstante isso, o poder público -em especial no âmbito dos setores executivos do(s) sistema(s) prisional(ais) e das corporações policiais- não alterou significativamente sua cultura e práticas tradicionais (segregatórias, violentas e de negação sistemática de direitos àqueles que, como presos, são a ralé da ralé).

A omissão do Estado no enfrentamento racional da questão penitenciária abriu espaço para a emergência de grupos e organizações de presos que, na atividade criminosa, encontram sua sustentação econômica. Tal constatação se encontra detalhada em estudos específicos sobre as principais Facções brasileiras, tais como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) (Manso e Dias, 2018; Feltran, 2018).

Tais grupos chegam a um número de 83 no país, conforme matéria jornalística da DW Brasil (Delgado, 2017). Nessa perspectiva possuem configurações e atuações territoriais diversas, mas dentre essas algumas se apresentam como as principais e buscam atuar em nível nacional (e até internacional) seja através da conquista de novos territórios, seja em associação com grupos regionais. O PCC e o CV, com origens nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, têm destaque nesse cenário.

Em recente análise de especialistas do Fórum Nacional de Segurança Pública (Manso e Dias, 2018a) foram mapeados os principais grupos em atuação. Neste cenário foi identificado: “um projeto de expansão (especialmente) do PCC através da rede carcerária com a criação de ‘Sintonias’ vinculadas organicamente à estrutura paulista” (Manso e Dias, 2018a, p. 6).

Outra constatação é a de que:

(Manso e Dias, 2018a, p. 7)“A despeito da grande diversidade nacional e de configurações locais muito específicas, nota-se que as taxas de homicídios são maiores e em tendência de crescimento nos locais em que há maior fragmentação e, especialmente, onde essa fragmentação está referida a grupos que se opõem entre si.”

Ao se cotejar as constatações dos especialistas do Fórum Nacional de Segurança Pública, dados como os apresentados nos Quadro 3 e Quadro 4, ter-se-á um conjunto de informações que remetem a importância de localizar no fenômeno da “faccionalização” do sistema prisional no Brasil um elemento chave na compreensão, análise e enfrentamento da questão das mortes sob custódia.

Nesse sentido já existe um campo de estudos no Brasil que, buscando descrever, analisar e compreender os modos de operação e dinamização das facções contribuem para que se sustente o encaminhamento acima.

Também é de se registrar que Salla inclui este elemento na sua análise acerca das rebeliões no Brasil, considerando que:

(Salla, 2006, p. 287)“(…) desde os anos 90, as rebeliões no Brasil têm sido provocadas, muitas vezes, a partir de disputas entre grupos organizados que usam a rebelião como instrumento de desordem para acertos de contas, para matar lideranças rivais, para vingar mortes de companheiros em outras prisões e para repactuar as relações entre os grupos criminosos e, por vezes, entre eles e o staff.”

Ou seja, a relação facções/rebeliões/mortes sob custódia é um fenômeno cada vez mais evidente e contundente no Brasil.

Considerações finais

Este estudo se caracteriza pela perspectiva inicial e exploratória de uma dimensão pouco enfrentada, sob perspectivas científicas e políticas, em relação à questão penitenciária no Brasil: as mortes sob custódia prisional.

Não obstante os limites -sobretudo em relação à quantidade, qualidade e confiabilidade dos dados- para fins de um mais amplo detalhamento, em relação ao caso brasileiro se pode elencar algumas constatações decorrentes do que foi aqui apresentado:

O Brasil, tanto em sua trajetória histórica como na contemporaneidade, constitui uma questão penitenciária que, ao lado de leis e discursos normativos pretensamente civilizados, admite ambientes prisionais que potencializam a morte e o risco de morte dos encarcerados. Na atualidade, conforme mencionado com base nos dados do Infopen, a taxa de óbitos por causas externas por 100 mil habitantes no Brasil é significativamente mais elevada na população encarcerada (95,23) do que na população geral (29,1) (DEPEN, 2015). No passado, mesmo nos mais importantes estabelecimentos prisionais do Império ou da nascente República -Casa de Correção do Rio de Janeiro e a Colônia de Dois Rios- a mortalidade sob custódia era uma situação em destaque (Pedroso, 2002; Santos 2004; 2006);

As dominantes formulações político-criminológicas nacionais tendem a não se afastar de concepções que permitem a reprodução de padrões de seletividade punitiva que estabelecem a “possibilidade de tratar desigualmente os desiguais, ou seja, de estabelecer critérios diferenciados de cidadania” (Alvarez, 2003, pp. 242-243; grifos do original);

As degradantes condições estruturais e operacionais do sistema punitivo nacional são relevantes fatores a serem considerados na compreensão das expressões do fenômeno mortes sob custódia prisional no país. As amplas e imprecisas categorias utilizadas para o cômputo das mortes nos registros oficiais tendem a mascarar esta perspectiva. Por tal motivo a categoria da violência coletiva, em especial política por privação ou negligência em relação aos direitos, é uma chave analítica que deve ser explorada;

A “faccionalização” do sistema prisional e do mundo do crime no Brasil tem redimensionado tanto a cena criminal mais ampla do país como dimensões internas dos ambientes carcerários. Trata-se, portanto, de um elemento chave na compreensão, análise e enfrentamento da questão das mortes sob custódia.

Tais constatações, aqui trabalhas sob o enfoque do objeto de pesquisa deste artigo -mortes sob custódia prisional- devem, numa agenda de pesquisa, serem potencializadas por outras contribuições já existentes no campo dos estudos sobre a violência, a criminalidade e a punição no Brasil. Aportes que sob diferentes perspectivas tratam de questões como as sociabilidades violentas (Silva, 2004), a sujeição criminal (Misse, 2010), as práticas inquisitoriais das instâncias do sistema de justiça criminal (Lima, 1989, 2013), os contemporâneos dilemas da gestão da segurança pública e sistema punitivo no Brasil (Marques, 2018; Manso e Dias, 2017; Sinhoretto, 2014), as facções (Manso e Dias, 2018b; Feltran, 2018) e as próprias rebeliões (Salla, 2006).4

Não obstante a necessidade de correlação deste tema com os demais citados -numa agenda de pesquisa- entendemos ser possível aqui já se afirmar que as mortes sob custódia prisional no Brasil estão em muito relacionadas a um padrão de gestão estatal e dos modos de segregação e estigmatização penal que apresentam uma normalidade desumana de persistente violação dos direitos das pessoas privadas de liberdade (Almeida e Massaú, 2017), especialmente com relação ao direito à vida.

Este padrão de governamentalidade opera através de uma seletividade punitiva baseada no racismo (tradicional e contemporâneo) e dirigida com ênfase àqueles que as estruturas sociais brasileiras segregaram como uma ralé de novos escravos. É esta ralé que é sacrificada e exposta à morte nos presídios do Brasil.

Esta mesma governamentalidade é omissa, quando não convivente, com as condições de emergência e operacionalidade das facções. Contudo, também as facções são compostas em sua maioria por aqueles que a estrutura social conduz à condição de ralé. São, mais uma vez eles que agora protagonizam as mortes no sistema prisional.

Em ambos os casos quem morre -e a quantidade dos que morrem- parece pouco importar, pouco mobilizar política e socialmente o Brasil, o que justifica o título deste estudo exploratório: No Brasil as prisões matam; e estas mortes pouco importam.