Introducción

El artículo tiene como objetivo describir las (re)configuraciones en la producción de las desigualdades socioeducativas en el Partido de San Martín (Buenos Aires) en las décadas de 1990 y 20001 atendiendo a las variaciones de la población con escolaridad primaria y secundaria completa en relación a los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI), situaciones de hacinamiento y desocupación laboral. Atender a dichas variables permitirá explicar los modos diferenciados de desarrollo de los niveles de escolaridad en relación con algunas de las condiciones estructurales más que con esfuerzos individuales y méritos personales, tal como se posicionan algunos discursos actuales en relación a las explicaciones de las desigualdades sociales en general y las educativas específicamente. En este sentido, aquí se pretende describir las desigualdades considerando su carácter multidimensional (Reygadas, 2004; Therborn, 2015; Dubet, 2020) y relacional (Tilly, 2000).

La hipótesis que se propone es que, en ese espacio urbano, persisten y se profundizan en el tiempo la relación entre desigualdades sociales y educativas en función de una población que incrementa en términos generales su escolaridad primaria y secundaria en todos los radios censales del municipio. Ello sucede con una significativa varianza entre los lugares con bajas condiciones de pobreza y las áreas con altos niveles de NBI, hacinamiento y desocupación laboral. Esas reconfiguraciones son heterogéneas ya que algunos de los indicadores se dispersan por los diferentes radios censales del Partido con variaciones entre un período de tiempo y otro, mientras que otros indicadores tienden hacia la polarización según el territorio, más allá del paso de los años. Entre esos cambios y esas persistencias en las desigualdades sociales y educativas se producen procesos de expansión de la escolarización en los años en estudio -independientemente de las condiciones de vida- que expresan, en realidad, el mito de los esfuerzos y méritos individuales como mecanismo de superación de las desigualdades sociales.

El artículo se organiza en cuatro partes. En la primera, se describe la estrategia metodológica desarrollada en el proceso de investigación. En la segunda, se presentan algunos breves debates conceptuales sobre la (re)configuración del espacio urbano, las desigualdades socioeducativas y su vinculación con las formas de expansión del capitalismo global. Luego se describen las formas de producción y agudización de las desigualdades sociales y educativas entre 1991 y 2010. En el último apartado se condensan algunas conclusiones como resultado del análisis.

La georreferenciación de datos socioeducativos como estrategia metodológica

Para desarrollar la hipótesis propuesta se trabajó con un diseño metodológico de la investigación en el que se comparan datos sociodemográficos de los censos de 1991, 2001 y 2010, con especial atención en la relación entre la población que ha completado los niveles de escolaridad primario y secundario con los indicadores de NBI, situaciones de hacinamiento y desocupación laboral georreferenciados en el espacio urbano a través del uso de SIG (sistemas de información geográficos). Esta estrategia metodológica (Buzai et al., 2016) posibilita desarrollar una perspectiva urbana de la desigualdad social y de la educación en San Martín. Es decir, permite ubicar en el territorio y analizar críticamente la combinación entre los indicadores que expresan condiciones de vida de los sujetos y relacionarlos con aquellos que señalan la evolución de sus escolaridades en tiempos determinados.

La información de los radios censales está compuesta por porcentajes de hogares con determinados NBI. Como criterio de clasificación de esos hogares, aquí se ha seleccionado por cuantiles y se han organizado cuatro percentiles cuyos polos van desde el NBI Bajo (radios con menor cantidad de hogares con pobreza) al NBI Alto (radios con mayor cantidad de hogares en situación de pobreza). Ese mismo criterio se utilizó para clasificar los indicadores de hogares con condiciones de hacinamiento, personas en situación de desocupación laboral y población que ha completado los niveles de escolaridad primario y secundario. Ello permite combinar, clasificar y comparar indicadores sociodemográficos y educativos de una forma homogénea, así como sus variaciones en el tiempo y en el espacio.

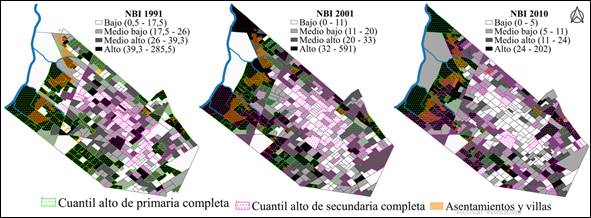

Específicamente, los datos georreferenciados se organizaron en tres grupos de mapas (1991, 2001 y 2010), los cuales se refieren a la proporción de población con escolaridad primaria y secundaria completa en relación al NBI (Figura 2), a situaciones de hacinamiento (Figura 3) y a desocupación laboral (Figura 4). Para medir esas proporciones, en principio se ha contabilizado la cantidad de hogares en cada uno de los radios censales del partido y se los ha clasificado en cuatro percentiles en cada indicador sociodemográfico. Simultáneamente, se ha contabilizado la cantidad de personas de cada radio censal del partido con distintos niveles de educación clasificándolos también en cuatro percentiles que van de baja a alta escolaridad. El producto en cada una de las tablas que se ha trabajado es la relación entre unos y otros indicadores combinando niveles altos y bajos de NBI, hacinamiento y desocupación con niveles altos y bajos de escolaridad primaria y secundaria. Esas relaciones permiten describir las persistencias, así como las varianzas de las desigualdades entre un período censal y otro, a la vez de cómo se distribuye en el espacio urbano en un mismo período.

Los datos fueron procesados con herramientas SIG y aquí se organizaron en cuadros de doble entrada para una mejor socialización, que permitió dar sustento estadístico a la relación entre cada uno de los percentiles (Alto, Medio alto, Medio bajo y Bajo) de la población con primaria y secundaria completa y los distintos niveles (Alto, Medio alto, Medio bajo y Bajo) de NBI (Tabla 1), situaciones de hacinamiento (Tabla 2) y desocupación laboral (Tabla 3). Abordar la relación escolaridad-NBI, escolaridad-hacinamiento y escolaridad-desocupación laboral permite describir en términos generales y estructurales las variaciones, los cambios y persistencias que se producen en el proceso de reconfiguración de las desigualdades sociales y educativas entre 1991 y 2010. Con esta estrategia, se expresan datos que implicaron corroboración de las mediciones y comparaciones de todos los indicadores establecidos a través del programa informático Q-Gis para validar los resultados. Asimismo, la vigilancia epistemológica implicó considerar otros parámetros de control de los resultados en relación al conocimiento estrecho del territorio y de las instituciones educativas, fruto del trabajo de campo en investigaciones anteriores (Langer, 2016, 2017), así como sus modificaciones a lo largo de las últimas décadas (Curutchet et al., 2012).

Sin embargo, esta técnica por sí misma tiene limitaciones en relación al objeto de estudio, dado que los datos que se presentan pueden tener diferentes expresiones y explicaciones que van más allá de aquellas estructurales que aquí se abordan. Por ello, se considera que tienen que ser trianguladas (Denzin & Lincoln, 2012) con otras técnicas y estrategias que den una explicación de mayor complejidad y profundidad. Estas son el trabajo con encuestas que se está realizando a estudiantes y docentes del nivel secundario,2 y que será motivo de futuras publicaciones, así como información obtenida a través del trabajo de observación del espacio urbano y sus instituciones, y la realización de entrevistas en profundidad a los actores claves.

En definitiva, estudiar las desigualdades sociales y educativas a partir de tres períodos censales (1991, 2001 y 2010) permite enmarcar el fenómeno en un contexto de largo plazo e identificar sus cambios y/o persistencias en términos estructurales. Aquí el interés no solo está puesto en la medición de la desigualdad en función de los ingresos de las personas, tal como se desarrolla en algunos trabajos (Jiménez & Rossignolo, 2019; Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019), sino en indagar los modos en que esta se (re)configura en el espacio urbano y persiste en el tiempo en el marco de expansión del capitalismo global, tal como se presenta a continuación con algunas nociones teóricas centrales del estudio.

Espacio urbano y desigualdades socioeducativas en el capitalismo global

Se indaga sobre las desigualdades sociales y educativas a partir de la conjunción de los marcos analíticos compuestos por los estudios de gubernamentalidad (Foucault, 2017; Rose, 1996; De Marinis, 1999; Caruso, 2005; O’Malley, 2006; Castro Gómez, 2010; Grinberg, 2015), los estudios urbanos (Prévôt Schapira, 2000; Janoschka, 2004; Carman et al., 2013; Janoschka & Sequera, 2014; Segura, 2020) y el campo de la sociología de la educación (Baudelot & Establet, 1975; Braslavsky, 1985; Tenti Fanfani, 2003; Kaplan & Llomovatte, 2005). A partir de los aportes de esos campos, se propone la descripción de la expansión del capitalismo global (Sennett, 2006; Castel, 2010; Jodhka et al., 2018; Lazzarato, 2020; Harvey, 2021) y su relación con la reconfiguración e intensificación de las desigualdades sociales (Dubet, 2020; Jelin, 2020; Motta, 2020; Reygadas, 2020).

Una de sus expresiones es la consolidación de espacios urbanos segregados y fragmentados (Prévôt Schapira, 2000; Kessler, 2002; Carman et al., 2013; Janoschka & Sequera, 2014; Segura, 2020), así como también la ampliación de las brechas de desigualdad educativa (Tenti Fanfani, 2003; Kaplan & Llomovatte, 2005). Ya no podemos explicar las disparidades socioeducativas en la escuela debido a la consolidación de redes de escolarización (Baudelot & Establet, 1975) que reciben a grupos poblacionales diferentes según el origen de clase social, lo cual conduce a puestos opuestos en la división social del trabajo. O, tal como lo hizo para el caso Argentino, Braslavsky (1985) en relación a las inequidades en el sistema educativo que se agudizan debido a la configuración de circuitos diferenciados que operan segmentando ofertas, instituciones y sectores sociales. En el contexto contemporáneo las desigualdades no solo se han agudizado, sino que se han diversificado (Acosta, 2021; Dubet, 2020) produciendo un “estadillo de las clasificaciones y los status” (Dubet, 2020, p. 28), así como de las “redes de escolarización” y los “circuitos diferenciados”. Por ello, aquí se abordará el problema de las desigualdades sociales y educativas en términos de dispersión, cambios y persistencias. Específicamente se propone analizar de forma articulada las variables sociourbanas con los datos de escolaridad en el marco de reconfiguración del capitalismo global.

Uno de los cambios en las lógicas de funcionamiento del sistema capitalista se refiere al desplazamiento del modelo de acumulación industrial hacia otro de corte postindustrial dinamizado por actividades terciarias como comercio, construcción y servicios (Rougier y Odisio, 2019). Ello ha tenido como efecto la configuración de un “régimen de desigualdades múltiples” (Dubet, 2020, p. 38).

En la Argentina, ese proceso inició en los 70 con una progresiva desindustrialización que se agudizó en la década del 90. El Partido de San Martín fue una de las áreas afectadas a lo largo de estas décadas debido al cierre masivo de fábricas que funcionaron hasta fines del siglo XX (Langer, 2017). En el 2001, en ese lugar “la industria metalmecánica, automotriz, textil y minerales no metálicos, habían caído a niveles bastante bajos” (Sirolli, 2018, p. 36). De acuerdo con Gutiérrez (2008), entre 1993 y 2003 en esa área urbana se perdieron más del 30 % de las industrias, lo cual tuvo como consecuencia la reconfiguración del mercado laboral, “desocupación y la pérdida del tejido social y económico que se generaba alrededor de estas industrias” (p. 1). Este fenómeno se expresa en la transformación de los barrios obreros del Partido de San Martín. Allí, entre muchas de las cosas que se perdieron, sin duda está la presencia de gran cantidad de trabajadores en los barrios, a los que era común ver agrupados en horas claves como el mediodía (hora de almuerzo) o en la tarde, cuando terminaban la jornada laboral.

El proceso de desindustrialización tuvo un impacto en el mercado laboral de San Martín, así como en la reconfiguración del espacio urbano de los barrios, particularmente de aquellos que son denominados asentamientos y villas en condiciones de precariedad (Grinberg, 2006; Langer, 2017; Raspall et al., 2013). La Figura 1 ilustra la distribución de la población en condición de desocupación laboral en esa zona urbana entre 2001 y 2010. Se observa que en 2001 los niveles altos de desocupación laboral se concentran en los radios censales con NBI alto, con mayor intensidad en el área del Reconquista, y los niveles bajos se distribuyen en el centro, área con bajas condiciones de pobreza. A diferencia de aquello, en 2010 ese mismo indicador se dispersa por todos los radios censales del municipio. Dicha dispersión es efecto de la diversificación del trabajo según las actividades laborales, propias de las sociedades postindustriales. De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Económicos Urbanos (2019):

En el partido de San Martín el 57,3 % de puestos de trabajo corresponden al sector industrial; el 13,6 % al comercio; 7,0 % a la enseñanza privada; el 5,1 % a la construcción; 3,9 % al servicio de salud; 3,8 % al servicio de transporte y logística y el 9,43 % a otro tipo de actividad laboral (p. 51).

Entre las diferentes características que adquiere la sociedad “postindustrial” (Cohen, 2012) - tal como se describirá puntualmente para el caso de San Martín desde 1991 a 2010 en el próximo apartado- se destacan la crisis de la sociedad salarial, el crecimiento del empleo informal, así como el cambio de un espacio metropolitano compacto con límites definidos hacia una expansión de la mancha urbana con bordes difusos, procesos de suburbanización privada de las élites y aumento de asentamientos precarios (Segura, 2017; Ciccolella & Mignaqui, 2009; Janoschka, 2004) con tendencia al policentrismo (Ciccolella & Mignaqui, 2009) y la fragmentación socioespacial (Prévôt Schapira, 2000; Kessler, 2002; Saraví, 2015).

En ese sentido, se resaltan los trabajos que indagan el surgimiento de un modelo de ciudad (Janoschka, 2004; Prévôt Schapira, 2000; Borsdorf, 2003) en donde confluye la ubicación de zonas extremadamente pobres junto a zonas extremadamente ricas. A modo de ejemplo, Janoschka (2004) explica a partir del caso de Buenos Aires que

los lugares de construcción semi o ilegal de las capas más pobres de la población se encuentran en las zonas anegadizas de los ríos y arroyos. También en esas zonas se erigieron barrios privados…. La elite económica entra entonces en directa competencia por el suelo con la clase baja (p. 110).

Se trata de un pasaje desde la estructura urbana polarizada (centro-periferia, ciudad rica-ciudad pobre, zona habitacional-zona industrial), característica de la ciudad fordista, hacia la fragmentación socioespacial (Segura, 2017; Borsdorf, 2003).

Otra característica que se destaca en la (re)configuración del espacio urbano de Partido de San Martín, en el marco de expansión del capitalismo global, es la disputa por la ocupación del suelo y la tenencia de vivienda. Ello se expresa, tal como se mencionó, en el surgimiento de asentamientos y villas en condiciones de precariedad. Grinberg (2020) explica que “la urbanización ocurrió y ocurre como parte de una lucha que supone las pujas por la tierra (y la vivienda)” (p. 26).

La investigación realizada por el Centro de Estudios Económicos Urbanos (2019) indica que uno de los principales problemas socio urbanísticos del Partido de San Martín es la escasez de vivienda, con 8,6 % de déficit habitacional en 2001 y 11,8 % en 2010. Ello representa un total de 10.295 y 15.662 hogares, respectivamente, que carecen de un lugar adecuado para vivir. Ese estudio también señala que en esta área urbana hay un total de 57 barrios informales: 33 villas y 24 asentamientos (Centro de Estudios Económicos Urbanos, 2019). Esto significa que “uno de cada cinco habitantes de General San Martín vive en zonas habitacionales de origen informal y con algún tipo de carencia (NBI)” (p. 18).

Al tomar como ejemplo una de las localidades que expresa mayormente esas transformaciones del espacio urbano en torno a la reconfiguración del capitalismo global, José León Suárez, al igual que otras localidades del partido, hoy

muestra una de las caras de lo que dejaron tras de sí más de 20 años de liberalismo. La pobreza, el desempleo, fábricas cerradas, grandes edificios abandonados, son parte de la fisonomía de este rincón de la provincia que aparece como espejo de tantos otros” (Gorbán, 2006, p. 5).

La mayoría de los asentamientos y villas se ubican en la última franja de José León Suárez, denominada como Área del Reconquista. Para los habitantes de esos barrios, “el desempleo es una constante y frente a eso, la recolección informal y el cirujeo constituyen una de las pocas fuentes de supervivencia” (Gorbán, 2006, p. 5).

En ese contexto surge la pregunta sobre cuáles son los patrones de urbanización que persisten en el tiempo, qué aspectos de las desigualdades socioeducativas se han transformado y cuáles son las características novedosas. En sintonía con ello, aquí se aborda el espacio urbano en términos de cambios y continuidades, con la finalidad de describir el patrón de urbanización predominantemente excluyente (Segura, 2017). Allí se expresa un movimiento expansivo de áreas metropolitanas difusas, policéntricas y fragmentadas “que tiene impactos significativos en términos de desigualdades sociales y espaciales” (Segura, 2017, p. 28).

En este trabajo, la indagación es sobre esos cambios y persistencias en los procesos de (re)configuración de las desigualdades sociales y educativas del Partido de San Martín en términos de fragmentación urbana (Prévôt Schapira, 2000; Kessler, 2002; Borsdorf, 2003; Saraví, 2015; Segura, 2020) así como de las modificaciones de estos patrones territoriales, ya que la posición social no determina la situación geográfica (Prévôt Schapira, 2000). De ahí que sea central en la interrogación abordar el carácter multidimensional de las desigualdades (Reygadas, 2004; Therborn, 2015; Dubet, 2020), debido a que se dispersan de forma diferenciada y variada por todo el territorio de San Martín. Allí se observan algunos barrios que presentan una proporción importante de su población con alto NBI y hogares cuyos jefes cuentan con bajos niveles de instrucción. Si bien en general estos barrios están localizados en la periferia y distantes del centro donde la renta urbana es mayor, Paredes (2010) remarca que también hay “islotes dentro de la trama urbana” (p. 8) porque la clase media ha sufrido el deterioro de su posición socioeconómica y aparecen como los “nuevos pobres”.

En ese contexto de espacio urbano heterogéneo, diferenciado y variado se propone analizar la compleja interacción entre la dimensión educativa y la territorial para dar cuenta de las formas de producción y agudización de las desigualdades sociales y educativas en el Partido de San Martín entre 1991 y 2010 en relación a las variables ya mencionadas.

Las desigualdades socioeducativas en el espacio urbano y sus transformaciones en el tiempo

Atender las formas diferenciadas en que la población completa los niveles de escolaridad primaria y secundaria en relación a las NBI, las situaciones de hacinamiento de las viviendas y la desocupación laboral permitirá describir la producción de las desigualdades socioeducativas en el área urbana del partido de San Martín a lo largo de dos décadas. Se explican sus cambios, persistencias y agudización en el tiempo por causalidades estructurales más que por la ausencia de esfuerzos y méritos individuales, como comúnmente se suele pensar desde algunos discursos conservadores actuales.

En este sentido, la Figura 2 expresa la distribución de la población con escolaridad primaria y secundaria completa en San Martín entre 1991 y 2010. Se observa que, en los tres períodos, el cuantil alto de población con primaria completa se distribuye de forma predominante en los radios censales con alto NBI, sobre todo en el área del Reconquista, zonas caracterizadas por concentrar los mayores niveles de pobreza en asentamientos y barrios vulnerables. Mientras que el nivel bajo de población con esa misma escolaridad completa tiende a concentrase hacia el centro del municipio, lugar caracterizado por tener los menores índices de pobreza.

En relación a la población con escolaridad secundaria, se observa que en 1991 el cuantil alto de ese indicador tiende a distribuirse en los radios censales con NBI bajo, mientras que en 2001 y 2010 se dispersa desde el centro hacia las áreas con medio alto y alto NBI, espacios en donde están ubicados la mayoría de los asentamientos y villas. Es decir, con anterioridad a la obligatoriedad de la secundaria el efecto de dispersión urbana en relación al nivel completo se produce en parte de la población, más allá de las condiciones de pobreza.

Esta forma de distribución de dicha población expresa cierto patrón de continuidad, sobre todo en el nivel primario, pero con algunas variaciones significativas en relación al espacio urbano durante los tres períodos censales, lo cual es más visible en el nivel secundario.

Figura 2: Escolaridad primaria y secundaria completa de la población del Partido de San Martín según NBI 1991, 2001 y 2010

En la Tabla 1 se presenta el porcentaje de población con primaria y secundaria completa según el nivel de NBI durante los tres períodos censales. Se observa que, entre 1991 y 2010, la población con escolaridad primaria completa aumenta en todos los radios censales, aunque con algunas variaciones significativas según sea el radio censal. En los radios con alto nivel de NBI, ese indicador se mantiene relativamente estable entre 1991 y 2010 (de 2,56 % a 2,57 %, respectivamente), mientras que en las áreas con bajos niveles de NBI el aumento de esa población ha crecido exponencialmente desde 1991 a 2010 (de 39,75 a 204,53). Lo mismo sucede con los niveles de escolaridad en relación a los NBI intermedios. Es decir, si bien el crecimiento de población con escolaridad primaria completa es general, siempre es mayor en los radios censales con bajos niveles de NBI más que en los lugares con alto NBI, lo cual amplía las brechas de desigualdad socioeducativa y profundizan las condiciones de pobreza en el espacio urbano.

También se observa que en la transición de 1991 a 2001 en los radios censales con alto y medio alto NBI, disminuye la población con escolaridad primaria completa. Mientras que, en ese mismo lapso, en las áreas con bajo y medio bajo NBI aumenta dicha población. El 2001 seguramente expresa un quiebre en las formas en que la crisis económica en Argentina afecta, en gran medida, al proceso de escolarización del nivel primario de la población de las áreas urbanas con altos niveles de pobreza. Con ello no necesariamente se decir que disminuye, porque otro de los efectos visibles de esa crisis es la expansión y la masificación de la escolaridad de la población en función de la retracción del mercado laboral.

Las variaciones descritas dan cuenta que la producción y agudización de las desigualdades socioeducativas no son uniformes ni mantienen una sola tendencia de redes o circuitos de escolaridad herméticos y constantes, sino que se desarrollan de forma heterogénea, dispersándose por todo el espacio urbano. Por ejemplo, en el 2001 se observa que la población con nivel de escolaridad primaria completa disminuye en algunos radios censales y aumenta en otros simultáneamente, mientras que en el 2010 dicha población aumenta en todo el municipio.

Tabla 1: Relación entre la escolaridad primaria y secundaria completa de las personas y el NBI de los hogares del Partido de San Martín. En %. 1991, 2001 y 2010

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 1991, 2001 y 2010.

En cuanto a la escolaridad secundaria, se observa que en los tres períodos censales la mayoría de las personas que han completado ese nivel se encuentra en los radios con bajo NBI. A la vez, esa población disminuye en las áreas con alto nivel de NBI. Allí se observa una particularidad en 1991, dado que las zonas con nivel medio alto de NBI concentran mayor población con escolaridad secundaria completa (5,76 %) a diferencia de las áreas con nivel medio bajo de NBI que registra menor proporción (3,32 %). Además, en el tránsito de 1991 hacia el 2001, la población disminuye de 5,76 a 5,02 en los lugares con medio alto NBI. Esta comparativa entre los radios censales intermedios da cuenta de la dispersión urbana de las desigualdades, ya que la mayor cantidad de personas con secundaria completa se encuentra en las áreas con niveles medio alto de situaciones de pobreza. Al mismo tiempo, esta población disminuye en los lugares con nivel medio bajo de situaciones de vulnerabilidad.

Se resalta que entre 1991 y 2010 se magnifica la cantidad de población con escolaridad secundaria completa en todos los radios censales del partido de San Martín. Se observa que en las áreas con alto nivel de NBI dicha población crece de 0,88 en 1991 a 2,98, mientras que en los lugares con bajo nivel NBI explota de 14,72 en 1991 a 157,89 en 2010. Es decir, en veinte años crece exponencialmente (algo así como por diez veces) la escolaridad secundaria completa de la población con medio bajo y bajo NBI, pero en los sectores menos pudientes crece con mayor lentitud (algo así como por tres veces).

Dicho incremento de la población con escolaridad secundaria completa entre 1991 y 2010, además de dar cuenta de transformaciones en la morfología del espacio urbano, expresa la expansión del sistema educativo (Terigi, 2011; Acosta, 2015; Arroyo y Litichever, 2019), de manera particular hacia las zonas con mayores niveles de pobreza donde se asientan los barrios populares (Figura 3). Al respecto, Acosta (2015) explica que algunos cambios en el sistema educativo del nivel secundario tienen relación con las transformaciones en la estructura económica y el mercado de trabajo, así como con el crecimiento poblacional y las políticas públicas ligadas a la obligatoriedad de dicho nivel.

Esta lectura comparativa entre la alta escolaridad primaria y secundaria expresa que esos indicadores aumentan en todo el municipio de San Martín, indistintamente del nivel de NBI. Específicamente, la población con alta escolaridad primaria en los espacios con bajo NBI crece de 39,75 en 1991 a 204,54 en 2010, mientras que la población con alta escolaridad secundaria en esos mismos lugares crece de 14,72 en 1991 a 157,89 en 2010. En ambos casos asciende dicha población, pero sucede en mayor medida en el nivel primario. De forma simultánea, la alta escolaridad primaria y secundaria completa progresa en los radios censales con Alto NBI, de 6,67 en 1991 a 10,47 en 2010 para la primaria, de 2,47 en 1991 a 8,08 en 2010 para la secundaria. Esas variaciones expresan un incremento de la población con alta escolaridad completa en mayor medida en el nivel secundario.

Para profundizar el análisis de producción de las desigualdades socioeducativas en el espacio urbano, se enfocará a continuación en las situaciones de hacinamiento. En la Figura 3 se ve que en los tres períodos censales el cuantil alto de población con primaria completa se concentra de forma constante en los radios con altos niveles de hacinamiento, mientras que el nivel alto de población con secundaria completa en 1991 tiende a concentrarse en zonas con bajos niveles de aglomeración. En 2001 y 2010 ese mismo indicador se dispersa hacia las áreas con altas y medias altas situaciones de hacinamiento. Se resalta que se producen mayores variaciones en el nivel secundario que en el primario.

Figura 3: Escolaridad primaria y secundaria completa de la población del Partido de San Martín según Hacinamiento 1991, 2001 y 2010.

De forma específica, en la Tabla 2 se muestran las diferentes variaciones de la escolaridad primaria y secundaria completa según hacinamiento. Se observa que entre 1991 y 2010 la población que ha completado el nivel de escolaridad primario aumenta significativamente en todo el municipio, pero con una gran variabilidad en función de la situación de vivienda: en las áreas con alto hacinamiento sube de 2,48 en 1991 a 5,62 en 2010 y en los radios con bajo hacinamiento se magnifica de 85,40 en 1991 a 434,46 en 2010. En este caso, el aumento de esa población se genera de forma predominante en las áreas con bajos niveles de hacinamiento, mientras que en los radios con alto hacinamiento sucede en menor magnitud. Entre 1991 y 2001 la población con escolaridad primaria completa decrece fuertemente en todo el municipio indistintamente de los grados de hacinamiento. Este fenómeno da cuenta de una dispersión y profundización de las condiciones de pobreza por todas las áreas del partido de San Martín.

En definitiva, la disminución de la población con escolaridad primaria completa en relación a los niveles de hacinamiento expresa que en 2001 las condiciones de pobreza se profundizaron y afectaron a todo el espacio urbano del municipio. Así, también el incremento de esta misma población en 2010 fue generalizado en todo San Martín. Ello da cuenta de que los altos niveles de escolaridad primaria completa no es una característica exclusiva de los sectores más pudientes, como se suele creer.

Tabla 2: Relación entre la escolaridad primaria y secundaria completa de las personas y el hacinamiento de los hogares del Partido de San Martín. En %. 1991, 2001 y 2010

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 1991, 2001 y 2010

En cuanto a las variaciones de población con escolaridad secundaria completa en relación a las situaciones de hacinamiento, se observa que entre 1991 y 2010 dicha población aumenta en todo el municipio: en los radios con alto nivel de hacinamiento incrementa de 0,85 en 1991 a 6,51 en 2010. A la vez, en los radios con bajo nivel de hacinamiento se magnifica de 31,62 en 1991 a 335,37 en 2010. Sin duda, al focalizarse en los extremos (alto-bajo) se observa que el crecimiento de esa población siempre se genera en mayor magnitud en los lugares con bajos niveles de hacinamiento, lo cual amplía y perpetúa las brechas de desigualdad socioeducativa en el espacio urbano.

Sin embargo, también se observa que entre 1991 y 2001 aumenta la población con baja educación secundaria completa únicamente en las zonas con alto nivel de hacinamiento de 0,86 en 1991 a 0,92 en 2001, mientras que en todos los demás radios el mismo indicador disminuye. En el caso de los radios con medio alto hacinamiento decrece de 5,21 en 1991 a 3,71 en 2001, en los de medio bajo hacinamiento disminuye de 10,23 en 1991 a 7,37 en 2001 y en las áreas con bajo hacinamiento se reduce de 31,62 en 1991 a 14,04 en 2001. Estas variaciones que se generan entre un periodo censal y otro dan cuenta nuevamente de lo heterogéneo y disperso de la producción de las asimetrías socioeducativas.

Esta lectura comparativa entre los dos niveles educativos muestra que la población con alta escolaridad completa progresa en todas las zonas, indistintamente de las situaciones de hacinamiento. La población con alta escolaridad primaria completa crece en las áreas con medio bajo hacinamiento de 37,13 en 1991 a 229,91 en 2010, al mismo tiempo que la población con alta secundaria completa, en esa misma área, sube de 13,75 en 1991 a 177,48 en 2010. Dicho incremento sucede en mayor medida en el nivel primario. En el caso de la baja escolaridad primaria y secundaria se incrementa en las áreas con medio alto hacinamiento. Específicamente, la población con baja primaria completa sube de 8,80 en 1991 a 19,72 en 2010, mientras que la población con baja secundaria completa sube de 3,04 en 1991 a 22,84 en 2010, en esas mismas áreas de medio alto hacinamiento. Se destaca que la población con baja primaria y secundaria aumenta en las áreas con medio alto hacinamiento, pero en este caso se produce con mayor magnitud en el nivel secundario que en el nivel primario.

Por último, en relación al porcentaje de población con escolaridad primaria y secundaria completa según la desocupación laboral, en la Figura 4 se observa que el cuantil alto de población que ha alcanzado la educación primaria completa en 2001 se concentra en los radios censales con altos niveles de desocupación laboral, disminuyendo levemente en 2010. La mayor variación se produce en el desarrollo de la secundaria: el cuantil alto de población que ha completado ese nivel de escolaridad en 1991 se concentra en las áreas con bajo nivel de desocupación, pero ese mismo indicador en 2010 se dispersa hacia los espacios con altas condiciones de desocupación.

Figura 4: Escolaridad primaria y secundaria completa de la población del Partido de San Martín según desocupación laboral 2001 y 2010

La Tabla 3 expresa que en los radios censales con altos niveles de desocupación laboral incrementa la población con baja primaria completa de 0,39 en 1991 a 2,92 en 2010. A la vez, en los lugares con menores niveles de desocupación laboral, la población también incrementa de 5,23 en 1991 a 50,19 en 2010. Por un lado, se observa que en 2001 y 20103 la baja proporción de población con ese nivel escolaridad completa se focaliza en las zonas con altos niveles de desocupación laboral, lo cual amplía las brechas de desigualdad socioeducativa en el espacio urbano. También, entre 2001 y 2010, como se mencionó, se acrecienta la población en todo el espacio, pero se destaca que sucede en mayor magnitud en los radios con bajos niveles de desocupación laboral comparativamente con respecto a las zonas con mayores niveles.

Tabla 3: Relación entre la escolaridad primaria y secundaria completa y la desocupación laboral de las personas del Partido de San Martín. En %. 2001 y 2010

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2001 y 2010.

En cuanto al desarrollo de la educación secundaria según la actividad laboral, se observa que en 2001 se registran los niveles más bajos de población que ha completado ese nivel (entre 0,27 y 2,62) distribuidos en todo el municipio de San Martín. De igual forma, en el 2010 hay un incremento en todos los radios censales, tanto en las áreas con bajas como altas condiciones de desocupación laboral. La caída del empleo, así como la crisis económica, no son situaciones que impidan y/o condicionen el aumento de la matrícula y de los niveles de escolaridad de la población. De hecho, quienes concurren a la escuela son los hijos e hijas de los planes sociales, de las changas, del cartoneo/cirujeo/reciclaje (Langer & Machado, 2013; Grinberg, 2011; Segura, 2006), “(hijos e hijas) de desocupados cuyos cuerpos ya no se requieren dóciles, o, por lo menos no en el sentido que lo habían sido en el marco del capitalismo industrial” (Grinberg, 2011, p.13).

Sin embargo, esta polarización marcada se dispersa al observar que en el transcurso de 2001 a 2010 la población con educación secundaria completa aumenta en todo el municipio. En los radios con altos niveles de desocupación laboral, ese indicador crece de 0,27 en 2001 a 3,39 en 2010. Al mismo tiempo, en los lugares con bajos niveles de desocupación laboral, la población aumenta de 2,62 en 2001 a 38,75 en 2010. Es decir, entre 2001 y 2010 la población con secundaria completa aumenta en todo el partido de San Martín, indistintamente si tienen altos y/o bajos niveles de desocupación laboral. Es cierto que el incremento se genera con mayor fuerza en los espacios con bajos niveles de desocupación laboral, pero no deja de ser importante también el crecimiento entre la población desocupada.

Esta comparativa entre la escolaridad primaria y secundaria de 2001 y 2010 expresa que esos indicadores ascienden en todo el espacio urbano de San Martín indistintamente del nivel de desocupación laboral. De manera específica, haciendo foco en la población con alta primaria completa, se observa que aumenta en las áreas con alta desocupación de 1,31 en 2001 a 11,87 en 2010. A la vez, la población con alta secundaria completa incrementa, en esa misma área, de 0,66 en 2001 a 9,16 a 2010. En esos radios censales, el crecimiento con alta escolaridad completa es similar tanto en primaria como en secundaria, con una diferencia mínima de un punto.

Los aumentos y disminuciones de la población con primaria y secundaria completa en relación a los indicadores de NBI, hacinamiento y desocupación laboral dan cuenta de que las desigualdades socioeducativas se producen de forma variada entre un periodo censal y otro, y, además, se dispersan por el espacio urbano. Se destaca que mientras en 2001 disminuye la población con educación primaria completa en todo el municipio de San Martín, en 2010 esa población crece en todas las áreas de la urbe, indistintamente de los niveles de pobreza. Ello permite cuestionar ciertos discursos que comúnmente suelen manifestar la fuerte asociación entre indigencia y baja escolaridad. Además de que los altos niveles de escolaridad ya no son exclusividad de los sectores más pudientes. El análisis entre los indicadores sociodemográficos y educativos indican que la producción de las desigualdades y la profundización de las situaciones de pobreza se dispersan homogéneamente en todo el espacio urbano más allá de las distinciones centro y periferia.

Conclusiones

Articular datos educativos y territoriales, a través de la georreferenciación de indicadores de escolaridad con aquellos que expresan niveles de pobreza o desocupación, permitió explicar que las desigualdades no se producen por falta de esfuerzo o mérito personal de los individuos. Su explicación se encuentra más allá de esas responsabilidades individuales y, sobre todo, en las condiciones materiales que anteceden o que son cruciales para sostener la escolaridad, aunque no determinantes tal como expresan los datos. Es decir, si bien entre 1991 y 2010 la población con escolaridad primaria y secundaria completa aumenta en todos los radios censales, por lo general, sucede con menor magnitud en los radios con mayores necesidades y privaciones materiales.

Así, algunos de los resultados centrales hallados dan cuenta que entre 1991 y 2010, en el partido de San Martín, la población con educación primaria y secundaria completa aumentó en todo el espacio urbano. Sin embargo, centrando la mirada en los cuantiles extremos (altos y bajos) de los indicadores se observó que dicho crecimiento se produce en mayor medida en las zonas con bajo NBI, mientras que en las áreas con alto NBI el incremento es menor. Allí se conforma la brecha de las desigualdades socioeducativas y agudización por las situaciones de pobreza urbana a lo largo del tiempo.

El análisis de los radios censales intermedios (medio alto y medio bajo) da cuenta de que la mayor cantidad de población con primaria y secundaria completa no siempre se encuentra en las áreas más pudientes, sino que también están en los lugares con altos niveles de pobreza. Se resalta que la expansión del sistema educativo y la dispersión de las desigualdades socioeducativas se produce por todo el municipio, sobre todo en el nivel secundario, confluyendo en una misma área territorial niveles altos y bajos de escolaridad independientemente de las situaciones de pobreza, hacinamiento o desocupación laboral. Estos análisis producen una nueva impronta para pensar los avances y retrocesos de la educación, así como de las desigualdades, en íntima relación al territorio y sus múltiples configuraciones.

La expansión del sistema educativo expresada en la magnificación de la población con escolaridad completa, de manera particular del nivel secundario, además de ser interpretada como uno de los efectos de los cambios en las políticas educativas ligadas a la obligatoriedad de ese nivel educativo, también manifiesta la importancia que la población otorga a la educación como mecanismo de salida (Langer & Esses, 2019) y superación de las desigualdades socioeducativas. En este sentido, un desafío para futuras investigaciones es indagar en profundidad con los actores sobre cuál es el lugar de importancia y significado que ocupa la escolarización en el espacio urbano con mayores privaciones materiales. Ello implica pensar el territorio no solo como un espacio en el cual se despliegan las situaciones de pobreza urbana, sino como una dimensión intrínseca en la configuración de las desigualdades (Di Virgilio & Serrati, 2019) sociales y educativas.

Otra característica de la reconfiguración de las desigualdades socioeducativas es que la población con educación primaria y secundaria completa disminuye en los radios censales con mayores niveles de desocupación laboral, de manera particular decrece fuertemente en 2001. Este fenómeno remite a las discusiones entre educación y trabajo (Guzmán et al., 2020; Jacinto, 2016) que desandan la idea común de que las personas con mayores niveles de escolaridad desplazan a los menos escolarizados (Jacinto, 2016).

En ese marco de reflexión, algunos de los interrogantes que quedan para futuros trabajos se refieren a cuáles son los obstáculos que hoy los y las jóvenes encuentran para vincularse al mercado laboral más allá de sus procesos formativos. Aquí no se ha observado correlación alguna entre el debilitamiento del vínculo laboral con la “baja educabilidad” (Bonal & Tarabini, 2010) de la población. Más bien se observa que, al mismo tiempo que se expande la escolaridad de forma predominante del nivel secundario por todo el espacio urbano del Partido de San Martín, también se diversifica el empleo según las actividades laborales, los cuales “también eran y son desiguales, heterogéneos y segmentados” (Jacinto, 2016, p. 3). Ello plantea el desafío de profundizar las características que asume la formación para el trabajo desde la escuela, sus orientaciones, así como su relación con las características socioespaciales en las cuales se ubican las instituciones (Guzmán et al., 2021).

Finalmente, las diferentes variaciones que se producen en los indicadores que aquí se indagaron, así como también la dispersión y profundización de las desigualdades sociales y educativas por todo el espacio urbano, plantean desafíos para pensar en nuevos marcos analíticos que permitan aproximarse a la complejidad del problema no solo en términos de centro-periferia o segmentación y fragmentación, como se ha realizado en las últimas décadas.