Introducción

Uruguay ha creado la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro, en 2022, gracias al impulso de la Universidad de Montevideo (especialmente, el Dr. Santiago Pereira Campos) y la participación inicial de la Fiscalía General de la Nación y los Poderes Judicial y Legislativo. Sin embargo, ya existían algunos planteos aislados con la finalidad de hacer más accesible, comprensible y adecuado el lenguaje especializado, ya sea estrictamente jurídico o el de la Administración Pública.

Particularmente, desde el año 2010, en el ámbito administrativo, se advierten esfuerzos dirigidos a fomentar el uso del llamado “lenguaje inclusivo-no sexista o con perspectiva de género” (como se les ha denominado) en el entendido de que ello contribuye, entre otros factores, a “desarrollar acciones tendientes a incluir la perspectiva de género en las políticas públicas” (Chenlo, 2014, p. 13). En la mayoría de los casos, estos esfuerzos se tradujeron en la elaboración de diversidad de documentos, guías o manuales, y en otros casos, resoluciones administrativas de uso prescriptivo de este tipo de lenguaje.

El presente trabajo tiene como objetivos:

1. Presentar el marco conceptual y normativo aplicable al lenguaje inclusivo y relevar las guías o manuales existentes en la Administración Pública sobre su uso.

2. Plantear qué se entiende por lenguaje inclusivo en los referidos documentos.

3. Plantear los resultados del estudio comparativo de los usos recomendados del lenguaje.

4. Presentar constataciones, impacto y conclusiones sobre la información relevada.

Para comprender el alcance concreto de la investigación, corresponde realizar algunas precisiones terminológicas y delimitar específicamente el objeto de estudio:

- Se utilizará la expresión lenguaje inclusivo, ya que es como se lo denomina en los documentos a estudiar.

- El corpus de análisis está compuesto por documentos producidos por el Estado y, específicamente, en el ámbito de la Administración Pública, los que se denominarán, genéricamente, instrumentos. Por ello, se excluyen del estudio documentos del Poder Judicial en función jurisdiccional, de organismos paraestatales o del ámbito universitario (Udelar). Sin perjuicio de lo dicho, también fueron relevados y se realizarán algunas menciones de interés comparativo.

Por otra parte, se destacan las siguientes herramientas metodológicas utilizadas:

- Relevamiento y estudio de normativa y documentos expedidos por la Administración Pública de Uruguay, conforme información recuperada de las páginas oficiales de las diferentes dependencias estatales.

- Pedidos de información, cuestionarios y entrevistas.

- Análisis e interpretación de resultados y avances.

Panorama general

En Uruguay el interés por el lenguaje jurídico claro y el inclusivo han tenido desarrollos diferentes y, por ello, aún, no confluyentes.

Gracias al impulso de la cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo, en la persona del Dr. Santiago Pereira Campos, y la participación inicial de la Fiscalía General de la Nación y los Poderes Legislativo y Judicial, Uruguay ha creado a la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico claro en 2022. Posteriormente se incorporó a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro de la Real Academia Española (Pereira Campos, 2023, pp. 650-659).

Por otro lado, las recomendaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito estatal (y particularmente en la Administración Pública) surgen con anterioridad, a partir de 2010. Desde el punto de vista normativo, se han dictado leyes y decretos, en especial en cumplimiento de compromisos internacionales suscritos. Ello ha generado esfuerzos aislados que resultaron en la elaboración de recomendaciones, pero sin consenso ciudadano ni académico en cuanto a su alcance y eficacia.

La Academia Nacional de Letras, por su parte, a través de su presidente Adolfo Elizaincín, prácticamente lo ha desconocido:

El propio nombre (lenguaje inclusivo) no tiene sentido. Para que una lengua exista se debe tener testimonios escritos y orales, como ser el español. Pero eso no fue impuesto por nadie (“Adolfo Elizaincín”, 2020).

Cabe señalar, también, que más allá de las recomendaciones (traducidas en guías o manuales) la temática del uso de este lenguaje no se percibe hoy en la agenda pública. Sin perjuicio, surgieron episodios puntuales (con alcances y perspectivas diferentes) que merecen especial atención y permiten retomar el impulso o, por lo menos, el debate.

En efecto, en 2023, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar), a solicitud de una persona trans no binaria, incorporó una modificación de su ordenanza de expedición de títulos para que se incluyera la denominación “licendiade” (“Udelar aprobó resolución”, 2023). Ese mismo año, en el ámbito de la cultura, se generó una polémica ya que la Intendencia de Montevideo -que desde el año 2010 ha realizado esfuerzos de instrumentalización y uso prescriptivo del lenguaje inclusivo en todos sus ámbitos- le sugirió a un artista plástico que adecuara los textos que acompañaban su obra al lenguaje inclusivo. Ello fue visto como una forma de censura y se ha denunciado ante el Parlamento nacional, según se ha podido constatar en algunos medios de prensa (“El artista Claudio Rama denunció”, 2023).

En definitiva, queda un camino por recorrer, aún quedan consensos por alcanzarse de forma que sea la ciudadanía quien se favorezca en cuanto a su vínculo democrático con el Estado, desde la equidad y la inteligibilidad de su actuación. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que el Estado adopta una posición institucional, parece ineludible que se trasmita una visión coherente y fundada que otorgue certeza a todos los involucrados, con las debidas garantías del respeto a sus derechos.

Las políticas públicas vigentes deben tender a lograr una sociedad inclusiva, donde todas las personas tengan la oportunidad de ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por ello, para lograr «el bien común» que es finalidad del Estado, los organismos públicos tienen el deber de prestar sus servicios a la ciudadanía con máxima eficacia y eficiencia, y, para ello, deben poder comunicarse eficaz y eficientemente (Staiano, 2021, p. 11).

Marco normativo y conceptual aplicable a Uruguay

Este apartado cumple con la primera parte del objetivo de relevar y presentar un panorama del marco normativo aplicable, es decir, se plantea una síntesis del marco conceptual vinculado a la temática.

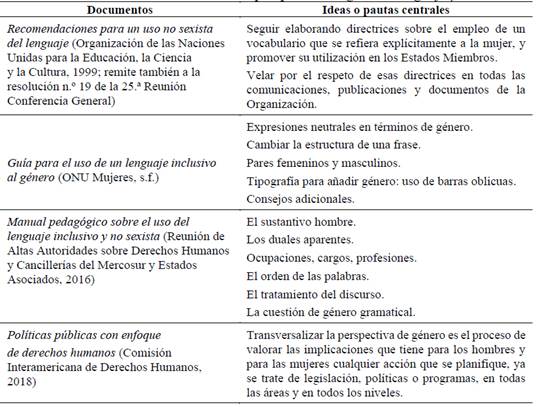

En primer lugar, cabe destacar que Uruguay tiene una larga trayectoria en aprobación de normas de carácter general respecto de la igualdad y, también, de la protección de la mujer (sin perjuicio de que la equidad hoy va más allá de los géneros masculino-femenino). De esta forma, el país ha suscrito gran variedad de instrumentos internacionales vinculados a igualdad y género. Específicamente sobre lenguaje en el ámbito de la actuación estatal, la Tabla 1 presenta las disposiciones o recomendaciones de carácter internacional.

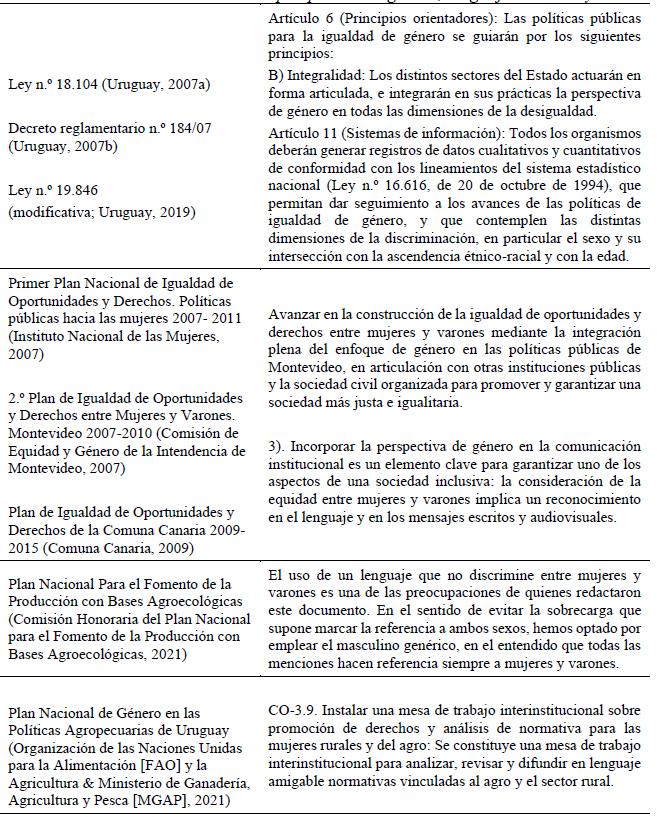

En el ámbito nacional, también se ha aprobado normativa. Por un lado, se han dictado leyes-marco, de carácter general, en que se consagran principios rectores de las políticas públicas para la equidad de género. También se han dispuesto planes, programas o líneas estratégicas que sí han abordado en forma directa el uso del lenguaje inclusivo. Este cúmulo normativo es, justamente, el marco conceptual utilizado en los instrumentos (Tabla 2).

Instrumentos: manuales, guías o recomendaciones

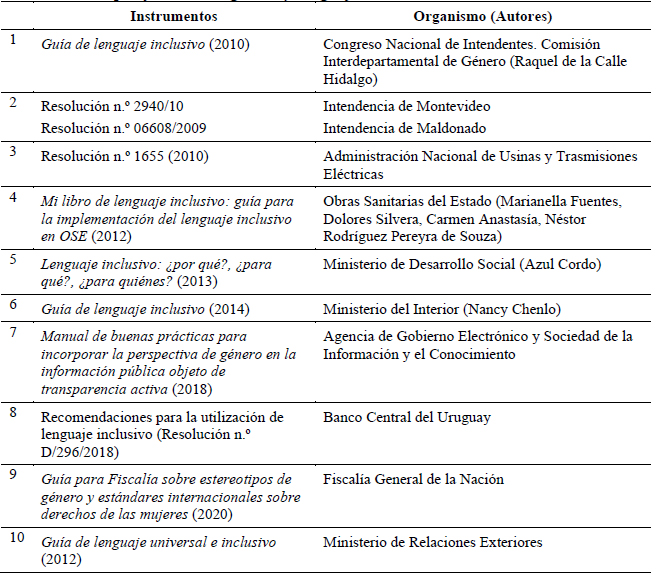

Este apartado cumple con la segunda parte del objetivo de presentar el relevamiento de los instrumentos, es decir, las guías, manuales o recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo en la Administración Pública en Uruguay. En efecto, el marco reseñado ha dado lugar a diferentes producciones (Tabla 3).

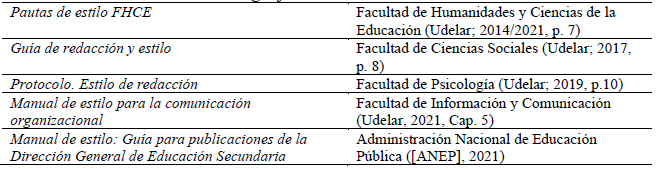

Tal como surge de la Tabla 3, hasta la fecha se han podido relevar 10 instrumentos en el ámbito de la Administración Pública sobre la temática. Por otra parte, en otros ámbitos del Estado también se han elaborado documentos sobre el lenguaje en general, que se detallan en la Tabla 4 solo a efectos informativos y para que completen el panorama actual.

Los documentos recogidos en la Tabla 4, dirigidos en especial a la producción académica y no a la actividad administrativa interna, plantean pautas generales de estilo y redacción que realizan menciones laterales y dispares sobre el uso del lenguaje inclusivo. En el ámbito paraestatal, el sector productivo lechero a través del Instituto Nacional de la Leche (2021) también elaboró un documento de recomendaciones titulado Guía de lenguaje inclusivo en la lechería. Por otra parte, también se han encontrado otras guías estatales pero que no hacen mención alguna a la perspectiva de género, específicamente, en el Banco Hipotecario del Uruguay (Torres, 2017) y en el Poder Legislativo (Caetano et al., 2015).

¿Qué se entiende por lenguaje inclusivo en los instrumentos?

Este apartado cumple con el objetivo de plantear qué se entiende por lenguaje inclusivo en los instrumentos relevados. Solo dos de ellos definen el concepto, mientras que en los restantes se toma como supuesto.

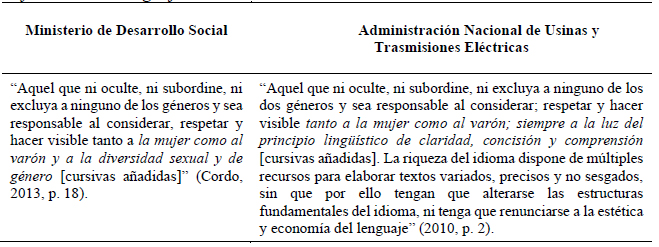

Como surge de la Tabla 5, si bien las definiciones son similares, presentan ciertas diferencias relevantes. Como criterio común ambas refieren a un tipo de lenguaje que respete la equidad, desde dos perspectivas. Por un lado, un lenguaje que “ni oculte, ni subordine, ni excluya”, pero, a su vez, desde una acción positiva, se agrega un criterio de responsabilidad, el lenguaje se vuelve responsable (en tanto es una manifestación cultural, se podría explicar) de “considerar; respetar” y, además, de “hacer visible” dicha igualdad de género.

La definición del Ministerio de Desarrollo Social va más allá de la perspectiva de género binaria (varón-mujer) e incluye “la diversidad sexual y de género” como concepto más amplio. Por su parte, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas solo refiere a los dos géneros (“mujer y varón”) pero agrega la necesidad de no alejarse de la “claridad, concisión y comprensión”. Es el único instrumento que toma en cuenta la claridad como “principio lingüístico”; el imprescindible vínculo entre lenguaje, perspectiva de género y claridad, pero, como se verá más adelante, no es de actual aplicación.

Alcance: estudio comparativo

Este apartado cumple con el objetivo de plantear los resultados del estudio comparativo de los usos recomendados del lenguaje en los diferentes instrumentos. Para ello, se detectaron y cotejaron las expresiones concebidas como aconsejables-recomendables o desaconsejables. De dicho análisis surge la siguiente síntesis:

1. Todos los instrumentos se apoyan en el mismo marco conceptual y normativo.

2. Se trata de instrumentos breves y concisos.

3. Se pudieron detectar algunos criterios comunes y, también, disparidades.

4. Como usos más comunes recomendados se detectaron:

- Uso de desdoblamiento (a través del signo de la barra).

- Uso de forma impersonal o pasiva.

- Uso de sustantivos abstractos, colectivos.

5. Como usos desaconsejados más comunes se detectaron:

- Uso de masculino y falsos genéricos.

- Uso de adjetivos vinculados a la estética, el estado civil, o de sesgo.

- El salto semántico.

- Uso de pronombres indeterminados.

6. Como criterios dispares se detectaron:

- Uso del @.

- Uso de pronombres.

7. Algunos instrumentos son de aplicación directa a la actividad. Por ejemplo, en la Guía de lenguaje inclusivo del Ministerio del Interior (Chenlo, 2014) se presentan ejemplos concretos, recomendaciones prácticas para el ejercicio de la función policial e indicaciones para el uso de imágenes, y en la Guía para Fiscalía sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de las mujeres (Fiscalía General de la Nación, 2020) se detallan procedimientos y protocolos para aplicar la perspectiva de género y proteger los derechos de las mujeres en el desempeño profesional.

Constataciones

Este apartado cumple con el objetivo de presentar constataciones, impacto y conclusiones sobre la información relevada.

Constataciones de carácter general

1. El marco conceptual y normativo aplicable y planteado en los instrumentos es acorde y suficiente.

2. La instrumentación del uso del lenguaje inclusivo llegó antes (2010) que la del lenguaje jurídico claro (2022) en Uruguay. Surgió con anterioridad, más allá y de forma independiente a la creación formal de la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro, que fue más tardía. Es decir, se desarrolló un proceso diferente.

3. Entre 2010 y 2018 se elaboran la mayoría de los instrumentos. Luego ya no hubo avances sistemáticos y actualmente no surge en la agenda pública como una prioridad. Es más, en algunos organismos, se detectó un cambio de criterio. Es el caso de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, cuyo Directorio se opuso (votó, en mayoría, en contra) a una propuesta del Comité de Calidad con Equidad de Género de “difusión y formación del lenguaje inclusivo”, para dar continuidad a la resolución n.º 1655 (“UTE: directorio revisa políticas”, 2021). En el caso particular de la Guía para publicaciones de la Dirección General de Educación Secundaria, el documento más reciente de los relevados (a pesar de no pertenecer directamente al corpus) se desaconseja la mayoría de los usos y prácticamente se desconoce este tipo de lenguaje. Refiere a “publicaciones” como ámbito de aplicación de las recomendaciones y recomienda específicamente, en cita a Bosque:

En este sentido, se recomienda evitar los desdoblamientos (...) que contravienen el principio de economía del lenguaje, y apelar en su lugar a la utilización del masculino genérico o bien a los sustantivos colectivos y abstractos en los casos en que sea posible. (...) Resulta insostenible considerar que el léxico, la morfología y la sintaxis del español deben hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz, ya que no garantizan la visibilidad de la mujer (Bosque, 2012, citado en ANEP, 2021, p. 12).

Constataciones específicas

1. La mayoría de los instrumentos plantean el lenguaje inclusivo desde una perspectiva de género, en la relación histórica hombre-mujer. No se hacen referencias a otras identidades u orientaciones de género no binarias (la guía del Ministerio de Desarrollo Social presenta algún matiz).

2. Como surge del estudio comparativo, se detectaron algunos criterios comunes, pero también disparidades, uso de bibliografía variada y no uniforme.

3. La guía del Congreso de Intendentes es la más antigua y la más completa, pero no se siguió su criterio (plantea una fundamentación más expresa, analiza mayor cantidad de recursos y herramientas informáticas; De la Calle Hidalgo, 2010, pp. 25-40).

4. Persisten instrumentos que no se pronuncian sobre el lenguaje inclusivo o lo desaconsejan:

4.1. Sorprende, especialmente, la ausencia de criterios de uso de lenguaje inclusivo en el Parlamento de la República donde se ha discutido y aprobado el marco normativo aplicable.

4.2. También resulta sorprendente, aunque fuera de la Administración Pública en particular, que en los ámbitos educativos o bien no hay recomendaciones o hasta se desaconseja especialmente el uso del lenguaje inclusivo (ANEP, 2021). A nivel universitario estatal, los criterios tampoco son uniformes. Las facultades de Psicología y de Información y Comunicación reconocen más ampliamente y recomiendan usos no sexistas, a diferencia de otras como Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la Educación. Por ejemplo:

Lenguaje inclusivo: Es importante aclarar que en este manual usaremos la forma genérica para referirnos a todas las identidades sexogenéricas (por ejemplo, cuando decimos «los funcionarios», nos referimos a todo el funcionariado). Del mismo modo, recomendamos hacer esta aclaración en las publicaciones, en las comunicaciones institucionales y en los llamados y concursos cuando resulte pertinente (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2021).

4.3. En el sector productivo del agro, por ejemplo, espacio donde son muy evidentes las diferencias de género, no se logró adecuación del lenguaje y surgen algunas contradicciones. Por un lado, en el documento elaborado por la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (2021) se desaconseja explícitamente este tipo de lenguaje, pero luego, en el Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias de Uruguay (FAO & MGAP, 2021) se observa como una de las limitaciones identificadas respecto de la equidad a la resistencia a cambios en el lenguaje y, por ello, se recomienda un “uso amigable” con la perspectiva de género.

5. No se constataron relaciones sólidas entre el uso del lenguaje inclusivo y criterios de claridad. Las guías, en general, se centran en el lenguaje inclusivo y no relacionan su uso con la claridad o necesaria comprensión. Pudo observarse cierta preocupación en la resolución n.º 1655 de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, pero, como se explicó, ya no sería de aplicación.

6. El impacto de lo que se ha podido constatar1 aún es incipiente; el lenguaje recomendado no se utiliza en forma sistemática, a pesar de lo dispuesto por la ley. Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de la Unidad de Litigación Estratégica, es uno de los organismos dedicados y atentos al uso adecuado de las herramientas lingüísticas y con seguimiento en el impacto.2

Reflexión final

Por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos -Ida Vitale, Fortuna, 2005

Uruguay, dentro de su idiosincrasia y cultura jurídica, a lo largo de su historia, ha realizado esfuerzos por el reconocimiento de los derechos, desde todas las perspectivas. En particular, el lenguaje inclusivo representa un tema complejo, con gran carga ideológica o filosófica, así como un desafío a la claridad y concisión. Por otra parte, además, surgen voces legítimas que lo desconocen.

La bienvenida creación de la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro (en cuanto su objetivo central es, efectivamente, la claridad en el lenguaje para una comunicación efectiva) será un buen eslabón para unir estas notas ineludibles del lenguaje: como herramienta de construcción de ciudadanía e igualdad y su consiguiente necesidad de claridad, máxime cuando se trata de la comunicación estatal.

Una vez que el Estado adopta una posición institucional parece adecuado que adopte, también, criterios uniformes. Las disparidades y algunos de sus usos no consensuados representan, muchas veces, tensiones entre la corrección idiomática y la claridad. Tal vez esta necesaria convivencia sea el espacio donde aún hay un camino por recorrer.