La etapa universitaria resulta imprescindible en la vida de los estudiantes, ya que les permite desarrollar conocimientos y habilidades, pero a su vez está acompañada de exigencias que deben cumplirse satisfactoriamente para alcanzar las metas propuestas (Dominguez-Lara et al., 2014). En esta etapa se manifiestan otras problemáticas relacionadas al ámbito educativo, como el bajo rendimiento académico, la baja autoestima, la deserción académica y la procrastinación académica (PA; Abdi Zarrin et al., 2020). Dichas problemáticas están acompañadas de circunstancias estresantes, como altas expectativas de sus padres, temor a los exámenes, preparación para las exposiciones y obtener buenas calificaciones (Cheung et al., 2020; Gupta et al., 2015). Para hacer frente a estas situaciones estresantes, los estudiantes necesitan controlar mejor sus emociones (Ordoñez-Rufat et al., 2021), ya que estas interfieren en los procesos cognitivos y les permiten adoptar estrategias que contribuyen al desarrollo del afrontamiento de diferentes necesidades o amenazas (Sánchez et al., 2019). Es vital para los estudiantes gestionar adecuadamente sus emociones para tener control sobre otros aspectos como: sus tareas, el tiempo en que realiza sus actividades y adoptan actitudes de empatía y bienestar (Ordoñez-Rufat et al., 2021). De este modo, los universitarios con una alta inteligencia emocional (IE) estarán en mejores condiciones para afrontar los retos y exigencias de la formación universitaria y así conseguir mejores resultados (Dominguez-Lara & Campos-Uscanga, 2019).

La IE se define como la capacidad de reconocer, entender y comprender las emociones y sentimientos de uno mismo y de los demás, y utilizar esa información en los conocimientos para guiar sus pensamientos y acciones (Brackett & Salovey, 2006; Guil et al., 2018; Salovey & Grewal, 2005). En el campo de la educación, la inteligencia emocional desarrolla dos habilidades, la primera refiere a la capacidad de reconocer emociones en uno mismo y en los compañeros, y la segunda implica que los estudiantes pueden usar el conocimiento de sí mismos para resolver problemas y aumentar la interacción en contextos sociales (Muquis Tituaña, 2022). Esto significa que la IE mejora el estado de ánimo y permite que una persona comprenda sus propias necesidades y la de los demás (Dominguez-Lara et al., 2018). El enfoque de habilidades señala que la IE es la capacidad cognitiva dirigida a la percepción, asimilación y regulación emocional (Salovey & Mayer, 1990); mientras que el enfoque mixto lo entiende como un conjunto de competencias, destrezas personales y sociales que inciden en la capacidad de adaptación y en cómo las personas perciben las emociones propias, así como la de los demás en relación con su entorno, teniendo en cuenta su eficacia para expresarse, relacionarse y salir adelante (Bar-On, 2006). Por lo tanto, si los estudiantes no cuentan con suficientes estrategias socioemocionales para cumplir con sus actividades académicas, tales como identificar, regular, manejar y controlar sus emociones, tendrán dificultad para organizar, planificar y tener control sobre sobre estas, lo que los llevará a la PA (Estrada Araoz & Mamani Uchasara, 2020; Hen & Goroshit, 2014; Rahimi & Vallerand, 2021; Zhou & Kam, 2016).

La procrastinación es el acto voluntario de posponer de manera injustificada una acción planificada a pesar de conocer las consecuencias negativas (Hall et al., 2019; Li et al., 2022; Steel & Klingsieck, 2015). Dentro de una tipología, la PA se define como la conducta de posponer el inicio y el final de las actividades relacionadas al aprendizaje, como la lectura de textos, preparación para exámenes y la elaboración de tareas (Jin et al., 2019; Li et al., 2022). También es considerada como un fenómeno común en las universidades, que perjudica el rendimiento y el éxito académico de los estudiantes (Grunschel et al., 2013; Zhang et al., 2018). En cuanto a la prevalencia, en estudiantes asiáticos se estima que entre el 32.7 % y el 52.5 % presenta una conducta procrastinadora (Lowinger et al., 2016; Tahir et al., 2022); mientras que en países latinoamericanos oscila entre el 35.05 % y el 55.8 % (López-Frías et al., 2021; Wildberger & Aranda, 2022; Zárate et al., 2020); en el contexto peruano el 48.2 % evidencia dichas conductas (Estrada Araoz & Mamani Uchasara, 2020). La PA resulta perjudicial en los universitarios en la toma de decisiones, bajo rendimiento académico, baja autoestima, falta de autocontrol, deserción académica, poca tolerancia a la frustración (Maria-Ioanna & Patra, 2020; Moreta-Herrera & Durán-Rodríguez, 2018) y problemas de salud mental (Hen & Goroshit, 2014; Nguyen et al., 2013). Los estudiantes al percibir las tareas como pesadas, amenazantes, difíciles, aburridas o molestas pueden reaccionar postergando sus tareas por miedo al fracaso (Ferrari et al., 1998).

Algunos modelos teóricos que explican la PA son: el psicodinámico, que explica que el origen de la procrastinación se da en la infancia, ya que en esta etapa se desarrolla la personalidad, y se basa en el concepto de evitar tareas porque son una amenaza para el ego, es por eso que este modelo postula que la procrastinación es el miedo a no poder lograr una meta establecida (Atalaya Laureano & García Ampudia, 2019). Por otro lado, el modelo teórico motivacional señala que los estudiantes que procrastinan se encuentran desmotivados y por eso es más probable que opten por retrasar o posponer el inicio o avance de sus tareas. Existe un tercer modelo denominado conductual, el cual menciona que la conducta procrastinadora persiste cuando se repite constantemente y se mantiene por su efecto de recompensa, es por eso que aquellos estudiantes que tienen la costumbre de posponer una actividad que toma tiempo realizar y les causa incomodidad lo hacen por otra que implica un desarrollo rápido con recompensa inmediata (Chan Bazalar, 2011). Finalmente, el modelo cognitivo indica que los procrastinadores procesan la información de manera disfuncional y su estructura de pensamiento es desadaptativa, ya que presentan características negativas de imposibilidad y miedo (Wolters, 2003), la procrastinación comienza con la creencia de que desarrollar alguna actividad es imposible, presentando poca tolerancia a la frustración y dando como resultado el abandono o la postergación de actividades importantes, como las tareas (Álvarez Blaz, 2010).

Estudios muestran que existe una relación entre la IE y la PA (Clariana et al., 2011; Deniz et al., 2009; Garg et al., 2016; Hen & Goroshit, 2014). No obstante, en Perú son pocos los estudios que analizan la relación entre estas variables, uno de ellos, realizado en adolescentes de la región San Martin, encontró una relación de inversa (Reátegui Ríos et al., 2022). Resulta conveniente realizar esta investigación en estudiantes universitarios, ya que servirá de base para otras investigaciones con las mismas variables, permitirá entender cómo estas variables interactúan en el desarrollo y mantenimiento de diversos problemas psicológicos y permitirá que las respectivas áreas dentro de las universidades planteen mejores programas de intervención para incrementar la inteligencia emocional para reducir los índices de procrastinación académica. Por lo expuesto, el objetivo del estudio fue analizar la relación entre la inteligencia emocional y la procrastinación académica en estudiantes universitarios peruanos.

Materiales y Métodos

Diseño

El estudio se realizó en el marco de un enfoque cuantitativo, de estrategia asociativa, denominado diseño predictivo transversal (Ato et al., 2013), con el objetivo de explorar la relación funcional entre la inteligencia emocional y la procrastinación académica. La información fue recolectada en un momento temporal determinado.

Participantes

La muestra se conformó por 254 estudiantes universitarios residentes en Perú, con edades que fluctuaron entre los 18 y 30 años, quienes voluntariamente accedieron a participar en el estudio brindando su consentimiento informado. La selección de los participantes fue mediante muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen & Manterola, 2017).

Instrumentos

Inventario Breve de Inteligencia Emocional para Mayores (EQ-I-M20). El instrumento fue derivado del EQ-i: YV de Bar-On y Parker del 2000 (Pérez et al., 2014) y fue adaptado a universitarios peruanos (Dominguez-Lara et al., 2018), consta de 20 ítems, que evalúan las cinco dimensiones de la IE: intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y estado de ánimo. Posee cuatro opciones de respuestas que varían de 1 (nunca me pasa) hasta 4 (siempre me pasa). La interpretación de las puntuaciones es directa para todas las dimensiones a excepción de la dimensión manejo del estrés, donde una puntuación alta indica menor nivel de la conducta evaluada. Cuenta con adecuados índices de validez y confiabilidad (ω = .769 - .892; α =.681 - .845; Dominguez-Lara & Prada-Chapoñan, 2020).

Escala de Procrastinación Académica. El instrumento fue desarrollado por Deborah Ann Busko en 1998 en universitarios canadienses. Fue adaptada en Perú por Dominguez-Lara et al. (2014) en una población universitaria de Lima Metropolitana. Cuenta con 12 ítems que evalúan dos dimensiones: postergación de actividades y autorregulación académica. Tiene cinco opciones de respuesta, que van desde 1 (nunca) hasta 5 (siempre). Para la interpretación debe considerarse que la dimensión postergación de actividades se puntúa de manera directa, a mayor puntaje mayor presencia de la conducta evaluada. Contrariamente ocurre con la dimensión autorregulación académica, que tiene una interpretación invertida, es decir, entre más alto el puntaje obtenido, menor será el nivel de dicha conducta. La escala posee valores adecuados de validez y confiabilidad (α =.794 - .829; Dominguez-Lara et al., 2014).

Procedimiento

La recolección de los datos se ejecutó a través de formularios virtuales (Google Forms) enviados mediante un enlace a través de WhatsApp y correo electrónico, ya sea de manera personal o a través de grupos de estudio. El formulario virtual contenía el objetivo del estudio y consentimiento informado, el cual indicaba su participación voluntaria, pudiendo dejar de responder los cuestionarios en cualquier momento si así lo deseaban. Se aseguró el anonimato de participación y la confidencialidad de los datos, haciendo clic en el recuadro de la sección del cuestionario. Finalmente, se pidió confirmar los datos sociodemográficos previo a resolver los dos instrumentos para medir las variables de IE y PA. La información recaudada se utilizó únicamente para los fines del presente estudio.

Análisis de datos

En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos de frecuencias relativas y absolutas para identificar los niveles de cada variable. Para verificar los supuestos de normalidad de los datos se analizaron los coeficientes de asimetría y curtosis, que deben estar dentro del rango ± 1.0 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010), lo que indica que la distribución es normal. Posteriormente, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r) para analizar la relación entre las variables de estudio (Akoglu, 2018). Finalmente, se realizó el modelo estadístico de regresión lineal múltiple, que permite conocer el papel de la inteligencia emocional como predictor de la procrastinación académica (Ato et al., 2013). Todos los análisis de los datos se realizaron con el programa estadístico SPSS versión 24.

Consideraciones éticas

Este estudio recibió la aprobación del Comité de Ética de la Universidad Peruana Unión (Resolución n.o 2022-CE-FCS-UPeU-038). Asimismo, ha seguido los lineamientos de los principios éticos de investigación en seres humanos de la Declaración de Helsinki. Los datos personales fueron tratados de forma confidencial y usados exclusivamente para esta investigación. Los autores de esta investigación declaran no tener ningún conflicto de interés en curso o futuro.

Resultados

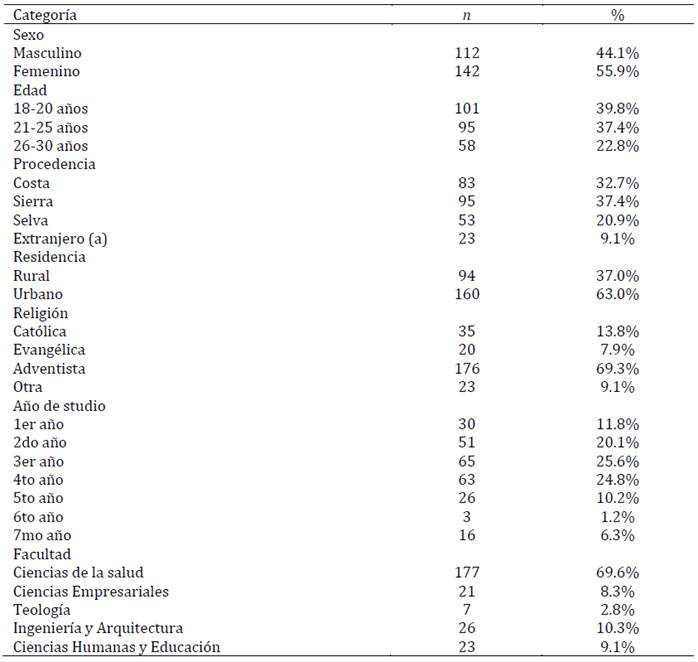

En la Tabla 1 se aprecia las características sociodemográficas de los participantes, se encontró que la mayoría fueron mujeres (55.9 %). El rango de edad con mayor número de encuestados (39.8 %) están entre 18 y 20 años. En relación con la procedencia, el 37.4 % provienen de la sierra del país. Además, los estudiantes que residen en zona urbana son el 63.0 %. Respecto a la religión el 69.3 % de los universitarios son Adventistas del Séptimo Día. Asimismo, el 25.6 % cursan el 3er año de su carrera. Finalmente, la facultad con mayor número de participantes fue la de ciencias de la salud (69.6 %).

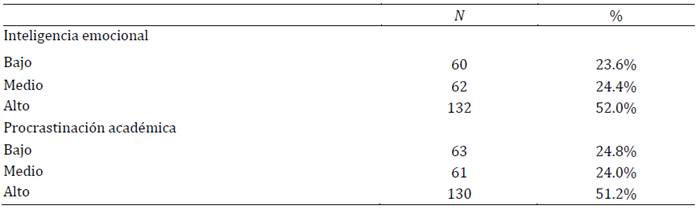

Se aprecia en la Tabla 2 que el 52.0 % de los participantes presentan un nivel alto de IE, lo que indica que la mayoría cuenta con una alta capacidad de reconocer, comprender y gestionar adecuadamente sus emociones. Por otro lado, el 51.2 % tienen un nivel alto de PA, es decir, que su nivel de autorregulación es bajo y tienden a postergar sus actividades con mayor frecuencia.

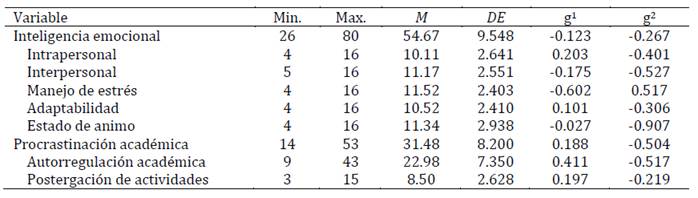

En la Tabla 3 se aprecia los estadísticos descriptivos como la media, la desviación estándar, asimetría y curtosis, estos últimos para analizar la normalidad de los datos. Los valores de asimetría y curtosis de las variables se encontraron dentro del rango ± 1.0 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010), lo que indica que los datos siguen una distribución normal. Estos indicadores permitieron utilizar pruebas paramétricas como la r de Pearson para probar las hipótesis.

Tabla 3: Análisis descriptivos de las variables

Nota: Min.: Mínimo; Max.: Máximo; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: Asimetría; g2: Curtosis.

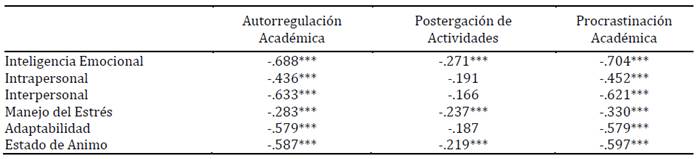

En la Tabla 4 se observa la correlación entre las dimensiones de las variables, donde se percibe una correlación negativa y altamente significativa entre las variables IE y la PA (r = -0.704; p < .001); es decir, las personas que tienen un bajo estado de ánimo tienden a postergar sus actividades académicas con mayor frecuencia. Sin embargo, en las dimensiones interpersonal, intrapersonal y adaptabilidad no son significativas las correlaciones con la dimensión de postergación de actividades.

Tabla 4: Correlaciones entre las dimensiones de las variables en los participantes

***la relación es significativo a nivel de p < .001

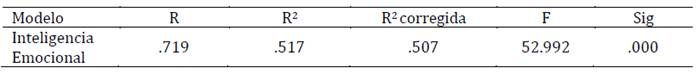

En la Tabla 5 se visualiza el coeficiente de determinación R2 = .517 esto indica que la inteligencia emocional explica el 51.7 % de la varianza total de la variable procrastinación académica. Un valor mayor del coeficiente de determinación indica un mayor poder explicativo de la ecuación de regresión y, por lo tanto, mayor poder de predicción de la variable dependiente. El valor F de ANOVA (F = 52.992, p =<.000) señala la existencia de una regresión lineal significativa entre la variable predictora y la variable procrastinación académica.

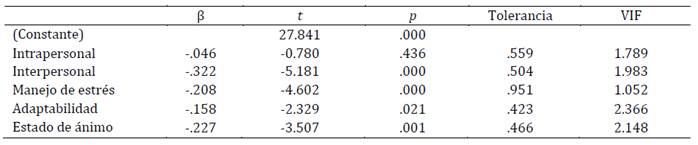

La Tabla 6 evidencia el análisis de regresión lineal múltiple, se encontró que la mayoría de las dimensiones de la IE son predictores de la PA, tales como la interpersonal, el manejo del estrés, la adaptabilidad y el estado de ánimo, con un valor de p < .01, a excepción de la dimensión intrapersonal, que no es un predictor de la PA (p > .05). Por otro lado, los valores del VIF son menores a 10, lo qye indica la ausencia de multicolinealidad.

Discusión

La IE cumple un papel importante sobre el éxito académico (Chang & Tsai, 2022), los estudiantes que gestionan adecuadamente sus emociones controlan aspectos tales como sus tareas, el tiempo en el que realizan sus actividades, el estrés, y adoptan actitudes de bienestar y empatía (Ordoñez-Rufat et al., 2021). Por otro lado, se ha observado que los estudiantes que tienen bajos niveles de IE son más propensos a procrastinar (Guo et al., 2019; Liu et al., 2020; Wang et al., 2022). El presente trabajo tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la IE y la PA en estudiantes universitarios.

Los resultados muestran que la IE y sus dimensiones se correlacionan negativamente con la variable PA (r = -704; p < .001), lo que sugiere que los niveles de PA serían bajos cuando las habilidades de IE están suficientemente desarrolladas (Reátegui Ríos et al., 2022). Esto significa que los estudiantes que han desarrollado las habilidades emocionales para reconocer y manejar sus emociones tienden a experimentar una mayor sensación de bienestar, por lo que no posponen las actividades, se preparan para los exámenes y dedican tiempo en la preparación de sus tareas (Deniz et al., 2009; Frausto Martín del Campo & Patiño Domínguez, 2021). Esto coincide con los estudios empíricos que relacionan a ambas variables (Clariana et al., 2011; Deniz et al., 2009; Hen & Goroshit, 2014).

Por otro lado, en el análisis de regresión lineal se encontró que la IE predice significativamente a la variable PA (R2 = 0.517; p =< .000), en coincidencia con otros estudios similares en los que se observa que los estudiantes procrastinan al no tener una buena gestión de sus habilidades emocionales y retrasan las tareas debido al deterioro de sus relaciones interpersonales (Clariana et al., 2011). Otros estudios mencionan que el retraso de las tareas es causado por un inadecuado manejo de las emociones (Moreta-Herrera & Durán-Rodríguez, 2018; Navarro Roldan, 2016). Asimismo, la procrastinación también ocurre cuando se evidencia falta de motivación en los estudiantes (Pardo Bolivar et al., 2014).

En cuanto a las dimensiones de inteligencia emocional se encontró que algunas de ellas predicen significativamente la PA. La primera es la dimensión interpersonal, que abarca habilidades de conciencia social, relaciones interpersonales entre otras (Brito et al., 2019; Fragoso-Luzuriaga, 2015), lo que significa que las relaciones inapropiadas con amigos, familiares y maestros pueden afectar la conducta procrastinadora (Clariana et al., 2011; Gil Flores et al., 2020). Por lo tanto, se requiere un buen ambiente en el aula y el estudiante necesita participar en relaciones sociales satisfactorias que solo se pueden lograr a través de excelentes habilidades interpersonales (Perpiñá Martí et al., 2022). Respecto a la dimensión manejo de estrés, que guarda relación con la regulación emocional (Navarro Saldaña et al., 2020; Ugarriza Chavez & Pajares del Aguila, 2005), al estrés se le considera como causa relevante de la PA, ya que al percibir la exigencia académica como un agente estresor se producen respuestas emocionales caracterizadas por un malestar, desencadenando así la evitación o postergación de las actividades académicas (Garcia Frias & González Jaimes, 2022; Moreta Herrera et al., 2018; Orco León et al., 2022). De la misma manera, la dimensión adaptabilidad, que es la habilidad para gestionar con éxito el cambio, permaneciendo flexibles en diferentes situaciones, dando soluciones efectivas y resolviendo problemas (Mamani Ruiz, 2017; Navarro Saldaña et al., 2020), demuestra que los estudiantes con buenas estrategias en este componente se consideran buenos para encontrar soluciones a las dificultades y las resuelven eficazmente, no tendrían necesidad de procrastinar (Dominguez-Lara et al., 2018; Inga Ávila et al., 2022; Perpiñá Martí et al., 2022). Finalmente, la dimensión estado de ánimo, que involucra a la motivación, el optimismo y la felicidad para sobrellevar la vida académica (Fragoso-Luzuriaga, 2015) es causal de la PA; esto quiere decir que la procrastinación disminuye si el alumno encuentra la suficiente motivación y sus intereses están cubiertos (Angarita Becerra, 2014; Osiurak et al., 2015). Sin embargo, la dimensión que no predice la procrastinación académica en este estudio es la intrapersonal (p < .436), a diferencia de otras investigaciones donde se encontró que la falta de asertividad y confianza son factores importantes para la conducta procrastinadora (López-Frías et al., 2021; Parada & Schulmeyer, 2021).

Este estudio no está libre de algunas limitaciones. El tamaño y tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia es una de las limitaciones porque los resultados no podrían generalizarse. Por ello, se recomienda ampliar el tamaño de la muestra bajo una selección probabilística. Otra de las limitaciones del estudio es el uso de medidas de autoinformes que podría generar en los participantes la deseabilidad social, de modo que se recomienda completar la investigación con entrevistas semiestructuradas. Finalmente, el estudio de tipo transversal es otra limitación, es necesario estudios longitudinales de modo que se pueda analizar la influencia de las variables en el tiempo.

En conclusión, a pesar de las limitaciones este estudio pone en evidencia la primera evaluación empírica del modelo predictivo de la IE sobre la PA en estudiantes universitarios en un contexto peruano. En este marco, los resultados obtenidos en el estudio demuestran que la IE cumple un papel fundamental en la predicción de la PA en estudiantes universitarios.

texto en

texto en