Implicaciones prácticas

Los resultados de esta investigación indican que quienes lideren el trabajo de redes educativas deben definir con claridad su propósito involucrando activamente a sus participantes. Es ideal que el propósito esté definido en un documento, que este sea público y se revise de manera periódica para analizar si los integrantes están avanzando en su logro. Quienes lideren el trabajo en red deberían privilegiar las actividades que fomentan la participación e involucran activamente a sus miembros, por ello se recomienda que las metodologías de trabajo en red contengan actividades de indagación y acción colectiva entre los diferentes establecimientos que los conforman. Ello supone desarrollar capacidades de liderazgo en quienes tienen un rol de coordinador o encargado de sus redes educativas. Finalmente, este estudio indica para quienes buscan promover el desarrollo de redes educativas en sus territorios, fortalecer la articulación entre los diferentes niveles del sistema. En el caso de esta investigación se evidencia cómo hay diferencias entre los distintos SLEP para facilitar el trabajo en red, indicando que hay capacidades en el sistema; la clave está en identificar estrategias para movilizar este conocimiento entre los SLEP, aprovechando la coordinación de la Dirección de Educación Pública y el apoyo del Ministerio de Educación y sus instituciones para que contribuyan a un mejoramiento sistémico de la educación pública.

Introducción

Existe bastante evidencia sobre la relevancia de las redes educativas para promover el aprendizaje colectivo entre docentes, fomentar la colaboración al interior y entre los establecimientos educativos, fomentando el mejoramiento sistémico de la educación (Azorín & Muijs, 2017; Chapman, 2015; Wohlstetter et al., 2003). Existen múltiples experiencias internacionales documentadas que reflejan cómo las redes educativas que tienen un buen funcionamiento pueden desarrollar las capacidades de liderazgo de directivos escolares, favorecer la innovación de las actividades de enseñanza y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Chapman & Muijs, 2013; Feys & Devos, 2015; Hernández de la Torre & Navarro Montaño, 2018; Lee et al., 2012; Moolenaar et al., 2012; Rincón-Gallardo, 2019; Silva et al., 2017). A su vez, se ha detectado que en el contexto de crisis socioeducativa generada por la pandemia de COVID-19, las redes educativas han sido muy relevantes para coordinar actividades entre diversos profesionales, compartir experiencias e innovaciones sobre procesos de enseñanza y para generar un apoyo colectivo que permita responder en conjunto a situaciones altamente estresantes y demandantes (Campbell, 2020; Hargreaves & Fullan, 2020; Harris, 2020; Trombly, 2020).

Una red educativa se define como una relación de al menos dos organizaciones educacionales que trabajan en conjunto para lograr un propósito en común (Muijs et al., 2010). La literatura sobre redes educativas se ha enfocado en identificar cómo se vinculan establecimientos con organizaciones sociales y comunitarias (Chapman & Bell, 2020; Díaz-Gibson et al., 2014). También existen varias investigaciones sobre las estrategias de trabajo en red e indagación entre equipos directivos y docentes para desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje (Armstrong & Ainscow, 2018; Chapman et al., 2016; Deppeler & Ainscow, 2016; Mellado et al., 2020). Por otro lado, se ha investigado cómo las redes educativas generan, comparten y movilizan conocimientos entre los establecimientos que las conforman (Brown & Flood, 2019; Hubers & Poortman, 2018; Jesacher-Roessler, 2021; Schnellert & Butler, 2021). En general, existe concordancia que las redes educativas requieren al menos tres condiciones fundamentales para su buen funcionamiento:

Definir un propósito claro, significativo y compartido entre sus agentes (Pino-Yancovic et al., 2020; Provan & Kenis, 2008). Este propósito debería vincularse con las metas de aprendizaje de las instituciones educativas que las conforman (Rincón-Gallardo & Fullan, 2016). En contextos de competencia, como el chileno, se debe precaver que los logros que se buscan en red se traduzcan en beneficios tangibles para sus participantes (Armstrong & Ainscow, 2018).

Establecer una metodología de trabajo que permita la generación y movilización de conocimientos entre sus participantes (Chapman et al., 2016; Brown & Poortman, 2018). Existen diversas metodologías para facilitar el trabajo en red; entre estas destacan la indagación reflexiva profesional (Hubers & Poortman, 2018), el acompañamiento de facilitadores externos utilizando el rol de amigos críticos (Mellado et al., 2020) y la indagación colaborativa (Pino-Yancovic, González et al. 2020; Chapman et al., 2016; Schnellert & Butler, 2021). Estas metodologías comparten el principio que las redes requieren de una lógica de trabajo específica que involucre activamente a sus participantes para que compartan y analicen prácticas educativas, implementen acciones en conjunto y luego puedan monitorear sus resultados.

Desarrollar actividades de colaboración que involucran la existencia o desarrollo de una confianza profesional y de una responsabilidad compartida o corresponsabilidad (Chapman, 2015; Duffy & Gallagher, 2016; Katz & Earl, 2010). La colaboración es esencial y distintivo de un trabajo en red, y “depende de dos condiciones elementales: 1) un compromiso a compartir y trabajar en conjunto entre diferentes personas y 2) un involucramiento de estas personas con el propósito por el cual están colaborando” (Pino-Yancovic et al, 2019, p. 6).

Las redes educativas en Chile

El trabajo colaborativo en red es uno de los principios claves del nuevo sistema de educación pública en Chile, coordinado por la Dirección de Educación Pública (DEP). La DEP tiene como principal función la conducción estratégica y coordinación de un nuevo sistema de administración educacional. Este sistema fue impulsado por una reforma de la administración educacional que comienza a implementarse el año 2018 por la ley n.° 21.040 (Chile, 2017). Esta reforma establece que las 345 municipalidades que administran la educación pública sean sustituidas progresivamente por servicios locales de educación pública (SLEP), los que serán responsables de la gestión y liderazgo del sistema local de educación pública, siendo así sostenedores de los establecimientos educacionales. Los SLEP deben proveer, a través de los establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio educativo en todos los niveles y modalidades. En este sistema la colaboración y el aprendizaje en red es fundamental, específicamente ley mandata a los SLEP a

realizar un trabajo colaborativo y en red, basado en el desarrollo profesional (…) la generación de redes de aprendizaje entre los integrantes de las comunidades educativas, el fomento del trabajo conjunto y el intercambio de buenas prácticas pedagógicas y de gestión educativa (DEP, 2020, p. 6).

El proceso de instalación de los SLEP no ha estado exento de dificultades y desafíos, aun cuando ha conllevado algunos logros que si son reconocidos por sus comunidades educativas. Al respecto, los últimos informes del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública (2023, 2024), entidad a cargo de monitorear el estado de avance, dificultades, tensiones, debilidades y logros de la educación pública, indica que, si bien hay avances, se requieren importantes mejoras respecto a la gestión financiera y también en el acompañamiento que realizan a los territorios, donde en algunos casos existe aún una duplicidad de funciones entre el Ministerio y los SLEP. Una gran problemática financiera está vinculada a la sobredotación heredada de administraciones municipales anteriores. A su vez se ha generado una tensión sobre cómo se gestionan arreglos de infraestructura, los cuales son evaluados como lentos y burocráticos. Para ello se ha recomendado una mayor flexibilidad en el uso de los recursos, lo que ha trascendido en los medios de comunicación llevando a situaciones críticas en algunos SLEP. Considerando estos y otros desafíos, se han realizado un conjunto de acciones para fortalecer la educación pública, de modo de promover un trabajo más articulado entre el Servicio Civil, los SLEP y la DEP. Al respecto, se ha extendido el plazo y modificado el calendario para la implementación de esta reforma. Por otro lado, se ha aumentado el presupuesto y enviado proyectos al Congreso Nacional para mejorar la gobernanza de los SLEP y agilizar su gestión financiera.

La DEP y los SLEP son parte de una reforma reciente de la administración educacional; sin embargo, en Chile ya existe una trayectoria larga desarrollando redes educativas. Una política de trabajo en red, apoyada por el Ministerio de Educación, son los microcentros rurales, los cuales funcionan desde los años 90 en zonas rurales. Estas redes han sido un espacio para que docentes y docentes directivos puedan compartir sus experiencias educativas, reducir su aislamiento y desarrollar capacidades de liderazgo (Ávalos, 1999; Moreno, 2007). Más reciente es la estrategia de las Redes de Mejoramiento Escolar (RME), conducidas por supervisores del Ministerio de Educación, en las que participan directores y jefes de Unidad Técnica Pedagógica (UTP). Inicialmente las redes del ministerio debían estar conformadas por entre 3 a 15 establecimientos municipales, aunque también se incluyen establecimientos particulares subvencionados.

Si bien las redes educativas han reflejados múltiples beneficios, la evidencia también indica que cuando estas no tienen un buen funcionamiento, pueden mal utilizar el tiempo y recursos de sus participantes, resultando perjudicial para los sistemas escolares (Rincón-Gallardo & Fullan, 2016). A su vez, las conversaciones y reflexiones colectivas que se realizan en las redes educativas no siempre se traducen en la implementación de acciones en sus establecimientos (Collinson & Fedoruk, 2004; Brown & Poortman, 2018).

En el caso de la DEP y los SLEP, existe evidencia de que algunas redes son coordinadas desde un enfoque vertical y jerárquico, lo que no ha permitido que se articulen apropiadamente con los intereses, expectativas y desafíos de sus participantes (González et al., 2020). A su vez, tanto el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública como investigaciones sobre la implementación de los SLEP indican que es necesario acelerar, fortalecer y mejorar la articulación de redes territoriales y de aprendizaje focalizadas en compartir prácticas exitosas a nivel de gestión escolar, especialmente entre docentes sobre sus actividades de enseñanza y aprendizaje (Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, 2023; Uribe et al., 2019).

A pesar de la relevancia que tienen las redes educativas en Chile, para la DEP y los SLEP la evidencia sobre su funcionamiento es escasa (DEP, 2018). Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar el funcionamiento de las redes educativas coordinadas por los SLEP, con especial énfasis en sus propósitos, metodología y actividades. Este estudio es muy relevante para el contexto chileno, donde los SLEP han apostado por esta forma de trabajo. A su vez los hallazgos de este estudio pueden ser de interés para otros contextos latinoamericanos, que también han apostado por desarrollar procesos colaborativos entre sus establecimientos, pues permitirá detectar cómo se pueden definir propósitos para otras redes educativas, contrastar con los logros y desafíos de las principales metodologías y actividades que se desarrollan en estas redes educativas. Los aprendizajes de este estudio pueden orientar el desarrollo de otras redes educativas, especialmente las políticas educativas de los sistemas que buscan promover la colaboración entre sus establecimientos educativos.

Metodología

Instrumento

Para conocer el funcionamiento de las redes educativas de los SLEP se ha aplicado una versión del cuestionario Educational Collaborative Networks Questionnaire (ECN-Q) de Díaz-Gibson et al., (2014). El instrumento fue traducido, revisado por jueces expertos, validado por un equipo técnico del Ministerio de Educación y finalmente piloteado con 10 RME (Pino-Yancovic, González Parrao et al., 2020). El cuestionario final contiene 23 ítems en una escala Likert sobre el funcionamiento del trabajo en red. Este instrumento incluye preguntas específicas sobre el propósito de la red, una sección con 7 ítems para identificar las principales actividades que se realizan en las reuniones de red y un apartado para conocer la valoración de la red para abordar los desafíos de la pandemia de COVID-19. En este artículo la presentación de resultados se focaliza en la sección de los propósitos y las actividades del trabajo en red, que constituyen dimensiones esenciales para el buen funcionamiento de una red educativa (Pino-Yancovic, González Parrao et al., 2020).

Participantes

En el año 2022, fecha en que se realizó este estudio, se encontraban en funcionamiento once SLEP. Cuatro de ellos comenzaron a operar el año 2018, tres en el año 2019 y cuatro en el 2020. Estos once SLEP tienen a cargo 15.300 docentes, 636 establecimientos educativos, 146 jardines, 15.300 docentes, 54.774 niños (0 a 9 años) y 115.577 adolescentes (10 a 19 años; UNICEF, 2023). Los SLEP tienen un director ejecutivo, subdirector, profesionales de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico y profesionales de monitoreo, además de un conjunto de equipos que ven aspectos administrativos y de apoyo a los establecimientos educativos. Cuentan entre 66 a 90 funcionarios. El más pequeño administra 34 establecimientos y 15 jardines, mientras que el más grande administra 71 establecimientos y 16 jardines. Para la selección de los SLEP se consideraron aquellos que comenzaron a funcionar con establecimientos en el año 2018 y 2019, pues se tiene evidencia que los SLEP que llevan menos años en funcionamiento deben abordar desafíos más contingentes al proceso de instalación (Uribe et al., 2019). Finalmente, participaron de este estudio seis SLEP, dado que con uno no se pudo tomar contacto.

Para el proceso de aplicación primero se presentó el proyecto a equipos profesionales de la DEP. Luego de su validación y apoyo, se contactó a la dirección ejecutiva de cada uno de los SLEP. En cada SLEP se presentó el objetivo y metodología del proyecto, a partir de lo cual, en conjunto con los equipos de mejoramiento escolar de cada SLEP, se seleccionaron las redes educativas para enviar el cuestionario. El principal criterio de selección fue las redes educativas estuvieran en funcionamiento por más de un año y que tuvieran la intención de influir en las prácticas educativas de sus establecimientos.

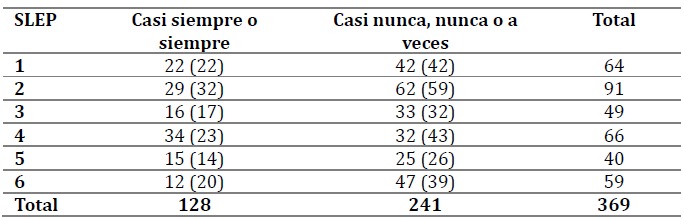

Después de la selección de las redes, cada SLEP envió una base datos con la información de contacto. Entre el 22 de junio y el 6 de octubre de 2022 se envió el cuestionario online directamente a los correos identificados en las bases de datos. Se obtuvieron 412 respuestas, de 59 redes educativas de 6 SLEP. En la Tabla 1 se detallan los participantes, las respuestas obtenidas, el total de respuestas válidas en relación con el universo, el porcentaje de respuesta y el número de redes que formaron parte del estudio. Para analizar el propósito de las redes educativas se seleccionaron solo redes con un mínimo de 40 % de respuestas de los participantes de la red, lo que permitió identificar 40 redes educativas.

Tabla 1: Participantes en el estudio

Nota: El universo de docentes corresponde aquellos que responden el cuestionario y no a todos los docentes del SLEP. A su vez, el total de redes corresponde a aquellas que fueron informadas para ser monitoreadas, pero los SLEP pueden tener más redes funcionando en su territorio que no fueron consideradas al no vincularse a los propósitos de este estudio.

El cuestionario fue enviado a todos los participantes de las redes; la muestra final fue autoseleccionada. El porcentaje de respuestas varía entre cada SLEP, donde en el SLEP 4 se obtuvo el porcentaje más alto de respuestas (50.34 %), y en el SLEP 5 el porcentaje más bajo (29.66 %). Estos resultados advierten que pueden existir sesgos para la interpretación de los datos, pues al no ser muestras aleatorias los resultados no son necesariamente representativos de cada SLEP. Sin embargo, la tasa de respuesta por cada SLEP es cercana o superior al 30 %, lo que es favorable, considerando otros estudios a través de cuestionarios en línea que tienen una tasa de respuesta que va entre el 20 % a un máximo de 60 % (Rocco & Olari, 2007; Perreten et al., 2012). En investigaciones en Chile sobre redes educativas a través de cuestionarios online se han obtenido tasas altas de respuesta respecto a la cantidad de redes del Ministerio de Educación (cercanas al 80 %) pero con una baja tasa de respuesta por cada red -1 o 2 respuestas por red, con un promedio de redes con 15 integrantes- (Ahumada et al., 2018, 2019). Por ello, en este estudio es valioso que 40 de las 59 redes tengan una tasa de respuesta por red superior al 40 %, lo que indicaría que se tienen más respuestas por red sobre su funcionamiento que en otros estudios realizados previamente en Chile.

Análisis

En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos donde se calcularon los porcentajes de respuestas por ítem a nivel general y por cada SLEP. Con ello se puede describir dónde se concentran las principales respuestas para dar cuenta del funcionamiento de las redes educativas.

En segundo lugar, se realizó un análisis de contenido de las respuestas abiertas sobre el propósito de las redes (Cáceres, 2003). Específicamente se analizó el nivel de coherencia entre los participantes sobre el propósito que identifican en su red. Por coherencia se entiende la concordancia que existe entre los participantes respecto a elementos comunes que describen para su red educativa. El grado de coherencia puede ser alto, medio o bajo. Un nivel alto indica que la mayoría de los participantes de una red comparten significados comunes respecto al propósito, mientras que un nivel bajo refleja que la mayoría de los participantes no coinciden entre sí. Un nivel medio indica que algunos integrantes coinciden, aunque sea de manera genérica, en el propósito que identifican en su red. En estos casos, incluso se pueden formar subgrupos al interior de una red, quienes comparten una mirada en común sobre sus redes, pero no existe una mayoría de participantes que pueda dar cuenta del mismo propósito en común. Este tipo de análisis de niveles de coherencia no ha sido identificado en artículos previos, es una propuesta que se ha realizado para esta investigación, por ello sus interpretaciones deberían ser consideradas con precaución. No obstante, considerando que el análisis de contenido es una metodología con bastante reputación en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente para interpretar datos desde un enfoque hermenéutico, parece apropiado para el tipo de estudio que se ha realizado en esta investigación.

En tercer lugar, se indagó en las posibles diferencias entre los distintos SLEP en lo que refiere al tipo de actividades realizadas en las reuniones de red. Para este último tipo de análisis se estimaron distintas pruebas de X2 entre cada una de las preguntas referidas a los tipos de actividades y que se realizan en la red.

Para resguardar la calidad de este estudio, el análisis de contenido fue realizado por una investigadora contratada específicamente para la codificación de datos. Luego, el investigador autor de este artículo contrastó esta codificación en conjunto con otra investigadora -distinta a quien realizó la primera codificación- que también había participado de la producción de datos. En el caso del análisis estadístico se siguieron las recomendaciones de la literatura, específicamente se realizó un análisis de las pruebas de significación de los X2, tomando de referencia un 95 % de confianza, considerando el valor de V de Cramer, que permite identificar el valor de fuerza para explicar las diferencias entre las diferentes muestras, en este caso los SLEP (Betancourt Velásquez & Caviedes Niño, 2018).

Resultados

Primero se presentan los resultados sociodemográficos de quienes respondieron el cuestionario, luego se describe el análisis sobre el propósito, después se da cuenta del análisis estadístico descriptivo de las principales actividades de todos los SLEP y finalmente un análisis comparativo entre los SLEP utilizando X2.

Datos sociodemográficos

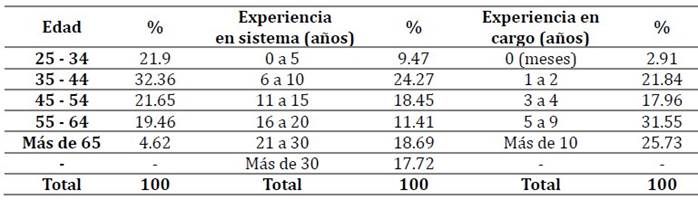

El cuestionario fue respondido principalmente por personas que se identifican con el género femenino (73 %; masculino 27%), concentrando respuestas de un rango etario entre 35 a 44 años, con más de 6 años de experiencia en el sistema escolar y más de 5 años en su cargo. En la Tabla 2 se detallan los datos sociodemográficos de los participantes.

El propósito de las redes educativas en la nueva educación pública

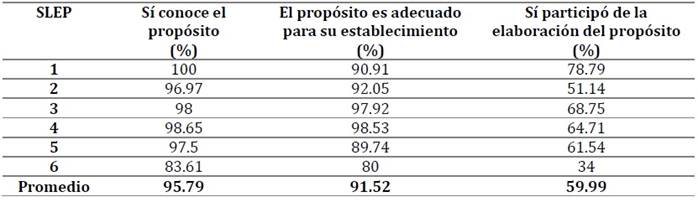

El propósito de una red educativa es fundamental para su funcionamiento, pues con base en él los participantes se articulan para realizar un trabajo colaborativo (Chapman et al., 2016; Rincón-Gallardo & Fullan, 2016). En los resultados generales, el 95.79 % indica conocer el propósito de sus redes educativas, el 91.52 % señala que este propósito es adecuado para las necesidades de su establecimiento, pero solo un 59.99 % indica haber participado de su elaboración. En la Tabla 3 se presentan por SLEP el porcentaje de participantes que indica conocer su propósito, que lo considera pertinente y también quienes señalan haber participado de su elaboración.

Estos resultados reflejan que la mayoría de los participantes están familiarizados con el propósito de sus redes y lo consideran pertinente. En general los SLEP tienen porcentajes similares; no obstante, resulta problemático que, en promedio, cerca de un 40 % de los participantes por SLEP indican no haber participado en la elaboración del propósito. Este porcentaje es especialmente alto en el SLEP 6, donde solo un 34 % participa de su elaboración; en este mismo SLEP un 80 % indica que el propósito de su red es adecuado para sus establecimientos. Estos resultados pueden indicar que hace falta una mayor apropiación de los participantes sobre el trabajo que se realiza en red. Los resultados del SLEP 6 contrastan bastante con el SLEP 1, donde el 100 % indica conocer el propósito de su red, el 91 % está de acuerdo que es útil para su establecimiento y un 79 % indica que ha participado en su elaboración.

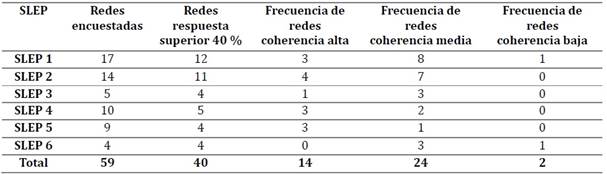

Además de conocer el propósito, un elemento clave del funcionamiento de las redes educativas es que este sea compartido por sus participantes (Pino-Yancovic et al., 2023; Rincón-Gallardo & Fullan, 2016). Para ello, en este estudio se analizó el nivel de coherencia de los propósitos declarados por los miembros sobre sus redes. En la Tabla 4 se presentan los niveles de coherencia en cada SLEP. Para este análisis se consideraron 40 redes, pues en estas se obtuvo un porcentaje de respuesta por red superior al 40 %, lo que permitía tener una cantidad suficiente para conocer sus niveles de coherencia. Un porcentaje menor al 40 % fue interpretado como insuficiente, dado que pocas respuestas por red se consideran como poco representativo. No se ha encontrado literatura que indique el número de respuestas que debe ser considerado para el análisis de coherencia sobre el propósito para el trabajo en red. Por ello se consideró el monitoreo nacional sobre las RME en Chile, donde solo se entregan reportes individuales por red a aquellas que tienen una tasa de respuesta igual o superior al 40 % (Ahumada et al., 2019).

De las 40 redes sobre las cuales se analizó el nivel de coherencia del propósito, 14 tienen un nivel alto, 24 un nivel medio y 2 un nivel bajo. El propósito de la red es un elemento básico y fundamental para orientar su trabajo. Que existan dos redes con un nivel bajo de coherencia implica que sus integrantes, cuando definen sus propósitos, lo hacen de manera muy diferente entre sí y, por tanto, tienen concepciones muy diversas sobre el sentido de su trabajo. Esto indicaría que esas dos redes no han establecido claramente sus propósitos y aparentemente no se ha realizado un trabajo que permita que sus participantes lo puedan compartir. Sí resulta problemático que en uno de los 6 SLEP no exista ninguna red encuestada con un nivel de coherencia alto, lo que refuerza que en este SLEP se requiere de un mayor trabajo para fortalecer el modo en que se definen los propósitos de las redes educativas y cómo se da sentido e involucra a sus participantes con el trabajo que se realiza.

Respecto a las 24 redes que tienen un nivel de coherencia media, esto indicaría que en general los SLEP sí han realizado un trabajo que ha permitido a los integrantes coincidir, aunque sea de manera genérica, en los propósitos de sus redes. Este nivel de coherencia pareciera agruparse en los SLEP 1 y 2. Sin embargo, como en estos existen más redes con una tasa de respuesta superior al 40 % no podría afirmarse que es en estos SLEP donde prevalecería dicho nivel de coherencia en comparación con los otros; puede ser que al existir más redes sea más común identificar este nivel de coherencia.

Para ejemplificar el nivel medio de coherencia, se puede mostrar el caso de una red de directivos del SLEP 3, donde un integrante indica que el propósito es el “trabajo colaborativo basado en el intercambio de información y experiencias, la reflexión y el desarrollo de estrategias” y otro integrante indica que es “compartir experiencias que permitan la mejora continua del liderazgo y la dirección”. Como puede verse, ambos integrantes aluden a que la red busca compartir experiencias y colaborar, lo que es similar aun cuando genérico, pero una respuesta es más precisa, dado que da cuenta del ámbito del liderazgo y dirección, mientras que la otra no. Cuando se identifica que un grupo mayoritario de respuestas comparte este tipo de elementos en común, aun cuando algunos integrantes no coincidan claramente entre sí, se determina un nivel de coherencia medio.

Que la mayoría de las redes educativas tenga un nivel de coherencia media refleja que en estos SLEP parece existir un conocimiento general sobre el propósito de sus redes educativas. A su vez parecen existir subgrupos en cada red donde se comparten diferentes propósitos, sin que este sea identificado por una mayoría, dado que sus participantes, al momento de definir el propósito de su red, lo hacen de manera genérica. Este resultado da cuenta de que en general los SLEP parecen haber realizado un trabajo para que los integrantes de sus redes tengan un conocimiento sobre el sentido de su trabajo en red, quizás también sobre los objetivos que deben cumplir. Sin embargo, estos resultados indican que es posible que este trabajo no haya sido realizado de manera sistemática, de modo que la mayoría de sus integrantes puedan identificar claramente qué pueden esperar y aportar para que sus redes educativas logren sus resultados. Este dato puede estar relacionado también con un alto porcentaje de participantes que indica no haber participado de la elaboración de los propósitos de su red, lo que podría estar influyendo a que luego no puedan coincidir de manera mayoritaria y coherente sobre el propósito de sus redes educativas.

Finalmente, 14 de las 40 redes tienen un nivel alto de coherencia sobre cómo sus participantes describen el propósito de su red. Este resultado indicaría que se ha realizado un trabajo más claro para la definición de sus propósitos, dado que sus integrantes comparten entre sí una definición, aunque sea general, sobre el sentido de trabajar en red. En el SLEP 2, por ejemplo, un participante indica que el propósito de su red es “mejorar prácticas dentro de los establecimientos del territorio, que potencien el trabajo en el área de convivencia escolar, a través de experiencias significativas de los distintos actores que componen esta red”, mientras que otro integrante de la misma red indica en menos palabras que el propósito es “generar acciones territoriales en conjunto para el desarrollo de la convivencia escolar en sus establecimientos”. Se considera que es un nivel alto de coherencia, dado que en ambos casos los participantes indican el área de la convivencia escolar, que el foco está en acciones o prácticas que se deben realizar en sus establecimientos y que estas deben ser realizadas en conjunto o entre los distintos actores que conforman la red. Además, se identifica que la mayoría de los participantes de esta red coinciden con este tipo de respuestas.

Que sean solo 14 redes, es decir un 35 % de las 40 redes con un nivel de coherencia alto, refleja que se requiere fortalecer mucho más a nivel territorial cómo los SLEP se encuentran trabajando con sus redes la definición de propósitos comunes. Esto parece aún más relevante considerando que en este estudio no se ha estudiado utilizando un estándar para determinar si estos propósitos son adecuados para el trabajo en red, sino simplemente si son coherentes. Tampoco se ha hecho un contraste con el propósito que podrían declarar los coordinadores de las redes respecto al que comprenden sus participantes, sino que se ha enfocado solo en cómo los integrantes de la red definen para sí mimos el propósito de su red. Dado que el propósito de una red es un elemento básico y sustancial (Armstrong & Ainscow, 2018; Chapman et al., 2016; Pino-Yancovic, Bustos et al., 2022), se esperaría que el nivel de coherencia alto fuera más predominante en todos los SLEP estudiados.

Las actividades de las redes educativas en la nueva educación pública

El cuestionario aplicado incluye una sección sobre la frecuencia con que se realizan distintas actividades en las reuniones de red. Específicamente se presentó el siguiente enunciado: “Considerando el trabajo que se ha realizado en su red desde el año 2021 a la fecha, ¿con qué frecuencia han realizado las siguientes actividades en sus reuniones de red?”, seguido de un listado de posibles actividades que se ha detectado en investigaciones nacionales e internacionales sobre las redes educativas (Ahumada et al., 2020; Chapman et al., 2016; Pino-Yancovic, González Parrao et al., 2020).

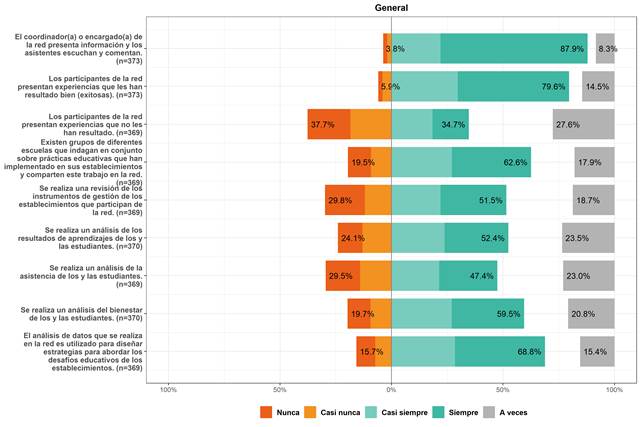

En la Figura 1 se presenta el listado de actividades, donde las alternativas de respuesta sobre su frecuencia son 1: nunca, 2: casi nunca, 3: a veces, 4: casi siempre y 5: siempre. Para facilitar la visualización de las actividades, se presentan los porcentajes de respuestas por ítem tomando el total de todos los participantes del estudio. La alternativa intermedia (a veces) se presenta en gris a un costado del gráfico; de este modo, se puede ver en el lado izquierdo en tonos anaranjados la proporción de encuestados que señalan que dicha actividad se realiza nunca o casi nunca, mientras en el lado derecho, en tonos verdeazulados, la proporción de quienes declaran que la actividad se realiza siempre o casi siempre.

Como se puede ver en la Figura 1, las actividades realizadas más frecuentemente en las reuniones de red corresponden a que “el coordinador o encargado de la red presenta información y los asistentes escuchan y comentan” (87.9 % siempre o casi siempre) y “los participantes de la red presentan experiencias que les han resultado bien (exitosas)” (79.6 % siempre o casi siempre). En tercer lugar, con un menor porcentaje, los integrantes de las redes indican que siempre o casi siempre en sus reuniones de red “el análisis de datos que se realiza en la red es utilizada para diseñar estrategias para abordar los desafíos educativos de los establecimientos” (68.8 %).

Estos resultados reflejan que uno de los principales protagonistas en las reuniones de red son sus coordinadores o encargados, rol que generalmente es asumido por los profesionales de apoyo técnico pedagógico de los SLEP, y solo en algunas ocasiones por equipos que incluyen a docentes o docentes directivos de los establecimientos que participan de una red (DEP, 2018; González et al., 2020). Este resultado al ser analizado con la literatura sobre redes educativas parece indicar que proliferan procesos informativos en estas redes educativas, donde se presenta información vinculada con estrategias locales o a la política nacional que luego es analizada por sus participantes (Ahumada et al., 2020; Pino-Yancovic, González Parrao et al., 2020).

A su vez, los resultados también indican que los participantes de las redes educativas tienen un gran protagonismo, dado que existe un alto porcentaje que indica que estos presentan sus experiencias exitosas. Tal como han señalado Ahumada y colegas (2020), este tipo de redes se caracteriza por realizar procesos colaborativos que se destacan por socializar prácticas exitosas o innovadoras que son desarrolladas en sus establecimientos y compartirlas en las reuniones de red. Este es un resultado valioso y relevante. La literatura indica que las redes colaborativas, donde existen alta presencia de este tipo de procesos, son instancias muy valoradas por sus participantes y permiten la generación de aprendizajes profesionales que luego tienen incidencia en sus prácticas educativas (Ahumada et al., 2020; Chapman et al., 2016).

Finalmente, es relevante que las respuestas de este estudio den cuenta que siempre o casi siempre (en un 68.8 %) los participantes están analizando datos que luego utilizan para abordar los desafíos educativos en sus establecimientos, pues ello indica que la mayoría de quienes responden el cuestionario consideran que utilizan el trabajo de sus redes educativas para aplicar este conocimiento en sus establecimientos. En este mismo sentido, es relevante que en un alto porcentaje (62 %) se señale que siempre o casi siempre “existen grupos de diferentes escuelas que indagan en conjunto sobre prácticas educativas que han implementado en sus establecimientos”. Estos resultados refuerzan la idea de que, en general, las redes de los SLEP tienen influencia en las instituciones educativas que las conforman, aspecto clave de la movilización de conocimiento, donde se espera que las ideas y reflexiones del trabajo de una red educativa sea implementado en acciones concretas en las instituciones que las conforman (Brown & Flood, 2019; Pino-Yancovic & Bruna, 2022).

La actividad que se realiza con menor frecuencia es que “los participantes presentan experiencias que no les han resultado”. Un 37.7 % de integrantes de las redes que respondieron el cuestionario de este estudio indican que nunca o casi nunca han realizado esta actividad. Solo un 34.7 % indica que realiza esta actividad casi siempre o siempre en las reuniones de red, reflejando que es muy poco frecuente; solo un 27.6 % señala que a veces comparten aquello que no les ha resultado. Compartir aquello que no resulta es fundamental para el aprendizaje profesional, especialmente en educación.

Una de las grandes expectativas de las redes educacionales es que en ellas se pueda fomentar una cultura de la colaboración para el desarrollo profesional conjunto. Ello depende del desarrollo de relaciones de confianza que se ven reflejadas cuando se comparte especialmente lo que no ha sido exitoso (Rincón-Gallardo & Fullan, 2016). Este resultado puede indicar que aún falta desarrollar las relaciones de confianza al interior de las redes educativas estudiadas. También podría estar asociado a que los participantes no se han enfocado o no han desarrollado capacidades para identificar con claridad actividades o prácticas educativas que requieran mejoras en sus instituciones. O también puede significar que no existen metodologías implementadas en las redes educativas que faciliten analizar experiencias poco exitosas sobre las cuales generar aprendizajes colaborativos. En cualquier caso, parece poco razonable mandatar a las redes a que sean espacios para exponer sus errores; ello debería acontecer en función al desarrollo de relaciones profesionales entre sus participantes, lo que requiere tiempo, tenacidad y un liderazgo bastante claro por parte de quienes coordinan el espacio de trabajo en red. Tal como se ha indicado en la literatura sobre liderazgo, el cambio en educación es técnicamente simple pero socialmente complejo (Fullan, 2007). Generar relaciones de confianza entre los profesionales de las redes educativas requerirá una metodología tenaz que permita propiciar un cambio cultural y social, donde el error sea fuente de aprendizaje.

Los resultados en estos tres ítems no son homogéneos entre los diversos SLEP, considerando que estos cuatro ítems tienen los porcentajes más altos en su alta o baja frecuencia, es decir casi siempre o casi nunca se realizan en las redes educativas estudiadas. A continuación, se presenta un análisis comparativo entre los SLEP para detectar si existen diferencias significativas entre ellos y así interpretar con mayor profundidad estos datos.

Diferencias de las actividades en red entre los SLEP

Para comparar los resultados de las actividades entre los SLEP, se ha realizado un análisis de X2 para identificar si existen diferencias significativas entre los SLEP respecto a la frecuencia de actividades en reuniones de red. Se consideró la categoría casi siempre o siempre en contraste a las categorías casi nunca, nunca y a veces, focalizando este análisis en tres ítems, dos que tienen la mayor preponderancia de alta frecuencia (el coordinador presenta información y los participantes presentan experiencias exitosas) y el que tiene menor presencia a nivel general (los participantes presentan experiencias que no les han resultado). Para ello se ha realizado un análisis de las pruebas de significación de los X2, tomando de referencia un 95 % de confianza y además se ha calculado el valor V de Cramen, el cual permite determinar la fuerza de esta diferencia respecto a un valor esperado si es que los SLEP hubiesen obtenido resultados equivalentes (Betancourt Velásquez & Caviedes Niño, 2018).

Para representar estos datos, en las tablas que se presentan a continuación, el número que se indica en el paréntesis es el valor esperado, y refiere al cálculo del valor de respuestas si los resultados en cada SLEP se distribuyeran de manera proporcional entre ellos. Cuando un SLEP ha obtenido en la muestra un número más alto del esperado (el que se encuentra entre paréntesis), significa que sus resultados estarían sobrerrepresentados en la categoría que se indica respecto a otros SLEP. Si el dato es más bajo al número calculado en el paréntesis, entonces sus resultados estarían subrepresentados.

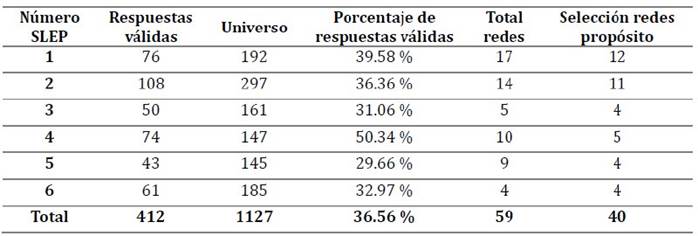

Con relación al primer ítem “el coordinador(a) o encargado(a) de la red presenta información y los asistentes escuchan y comentan”, tal como se presenta en la Tabla 5, a partir del análisis de la significación del X2, se deduce que existen diferencias significativas entre los SLEP. El valor de V de Cramer indica que es una diferencia leve, donde el SLEP 4 tiene una mayor sobrerrepresentación respecto a la frecuencia siempre o casi siempre en comparación con los otros; lo que evidencia que en este SLEP el coordinador o encargado con bastante frecuencia tiene un protagonismo respecto a las actividades que se realizan en las reuniones. Por contraparte, el SLEP 6 tiene una subrepresentación, reflejando que esta actividad es menos frecuente en las reuniones de red de este SLEP.

Tabla 5: Análisis comparativo: el coordinador de la red presenta información

Nota: X2 = 16.177, df = 5, Cramer’s = 0.208, p = 0.006

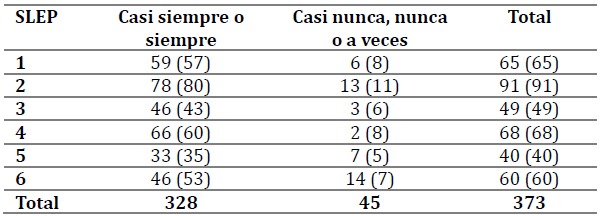

En la Tabla 6 se presentan los resultados sobre el ítem “los participantes presentan experiencias que les han resultado bien (exitosas)”. Con base en el análisis de la significación del X2 se deduce que existen diferencias significativas entre los SLEP en este ítem, tomando de referencia un 95 % de confianza. El valor de V de Cramer da cuenta de una diferencia pequeña. En particular, nuevamente destaca el SLEP 4, donde existe una mayor sobrerrepresentación de respuestas de las categorías casi siempre o siempre, entregando evidencia que en este SLEP es muy frecuente que los participantes compartan experiencias exitosas. Por contraparte, nuevamente el SLEP 6 tiene la menor frecuencia en esta actividad, respecto a las categorías casi siempre o siempre, donde el resultado de la muestra es bastante más bajo del valor esperado si los resultados se distribuyeran equitativamente. El mismo SLEP 6 tiene un resultado con un poco más del doble del valor esperado para la categoría agrupada de casi nunca, nunca o a veces. Por lo que en este SLEP es donde menos participación para presentar experiencias exitosas de los establecimientos participantes en sus redes educativas.

Tabla 6: Análisis comparativo: se comparten experiencias exitosas

Nota: X2 = 25.348, df = 5, Cramer’s = 0.261, p = 0.000

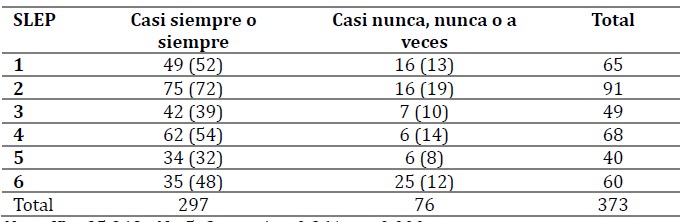

Finalmente, la Tabla 7 muestra el análisis respecto del ítem “los participantes presentan experiencias que no les han resultado”. A partir del análisis de la significación del X2 se deduce que existen diferencias significativas entre los distintos SLEP. El valor V de Cramer, también da cuenta que esta diferencia es leve y no es determinante. Como ha ocurrido en las otras preguntas, destaca el SLEP 4, donde en este SLEP se detecta que existe una mayor sobrerrepresentación de respuestas donde esta actividad se realiza casi siempre o siempre, entregando evidencia que en las redes de este SLEP se han desarrollado relaciones de confianza que permiten que sus integrantes puedan habitualmente dar cuenta de aquello que no les ha resultado para aprender de sus pares. Por contraparte, nuevamente es en el SLEP 6 donde se tiene un resultado más bajo respecto al esperado, indicando que en este SLEP esta actividad es menos frecuente.

Discusión

Un elemento fundamental que se desprende de esta investigación sobre el funcionamiento de las redes educativas es la necesidad de reforzar la manera en que los SLEP abordan la elaboración de los propósitos de sus redes educativas. Si bien la mayoría de los participantes de este estudio dan cuenta de que conocen el propósito de sus redes educativas, un porcentaje importante no ha participado en su elaboración. La literatura sobre redes educativas indica que un aspecto distintivo de estas es que dependen fundamentalmente de la activa participación de sus miembros (Hadfield & Chapman, 2009). Mejorar la forma en que los integrantes de las redes educativas se involucran en su trabajo implica que sus miembros tengan mayor agencia en la definición de sus propósitos, donde puedan negociar o construir en conjunto el sentido y objetivos de trabajar colaborativa en red.

Esta investigación también indica que los integrantes de las redes educativas tienen un conocimiento bastante general sobre el propósito de su red. Pareciera que los miembros que van a las redes educativas tienen una idea bastante amplia del propósito de su red y no pueden dar cuenta de elementos específicos que estarían orientando su trabajo. La literatura es bastante redundante en indicar que para que una red educativa sea efectiva debe definir con claridad sus objetivos, los cuales deben ser compartidos e idealmente deberían involucrar activamente a sus miembros, de modo que las acciones que se hacen en red tengan sentido respecto a logros específicos que se buscan obtener en conjunto (Ahumada et al., 2020; Armstrong & Ainscow, 2018; Chapman et al., 2016; Rincón-Gallardo & Fullan, 2016; Pino-Yancovic, González Parrao et al., 2020; Pino-Yancovic, Bustos et al., 2022). Si los propósitos de una red educativa no están claramente definidos y no son compartidos se hace muy difícil determinar si la red va avanzando, y no pueden dar cuenta de sus resultados para otros o incluso para sus propios integrantes, lo que tensiona el sentido que sus participantes inviertan tiempo en participar de ellas, considerando además que trabajar en red es bastante demandante para quienes las conforman (Ehren & Perryman, 2017).

Una debilidad que se ha detectado en las RME es que algunas no han vinculado sus propósitos y actividades con las metas de los establecimientos que las conforman, y quienes conducen las RME solo excepcionalmente monitorean sus resultados (Pino-Yancovic et al., 2020). Si bien las redes educativas que han participado en este estudio tienen una alta concentración de participantes que conocen y comparten su propósito, al momento de definir con mayor especificidad su contenido se encuentran diferencias que podrían hacer difícil monitorear sus resultados.

En relación con las actividades, las redes parecen tener distintas instancias de trabajo, algunas donde quien coordina toma un rol más protagónico y otras donde son los propios miembros de la red quienes tienen mayor participación, compartiendo sus experiencias exitosas. De hecho, son justamente estas dos actividades las que tienen mayor preponderancia y que se realizan con mayor frecuencia en las reuniones de red. Por otro lado, también hay indicios que el trabajo que se está realizando en las redes educativas influye en los establecimientos que las conforman, considerando que un porcentaje muy alto señala que los datos que se analizan en red son luego implementados como acciones, y también que existen grupos de indagación entre escuelas para abordar los desafíos que enfrentan.

El resultado más bajo respecto a las actividades que se realizan en la red es que los participantes de las redes no suelen presentar experiencias que no les han resultado. Este dato puede estar relacionado a aspectos propios de la metodología de trabajo en red, que podría no estar permitiendo que existan instancias para que se compartan experiencias que no han resultado, como también a la cultura escolar, la que no siempre permite que el error sea considerado como fuente de aprendizaje. Si bien esta es la actividad que se reporta realizar con menor frecuencia que otras consultadas por el cuestionario, es similar a otras investigaciones que se han realizado en Chile (Ahumada et al., 2020; Pino-Yancovic, González Parrao et al., 2020), donde la confianza profesional suele ser un desafío que falta trabajar en mayor profundidad y que incluso puede atribuirse a la cultura del país que requiere mejorar en general sus relaciones de confianza. La cultura de la competencia, instalada con fuerza y violencia durante la dictadura militar en el sistema educativo chileno, ciertamente ha tenido consecuencias, especialmente considerando que por muchos años no se han modificado políticas estructurales de financiamiento y evaluación que siguen privilegiando la competencia por sobre la colaboración (Pino, 2014; González et al., 2017).

Un camino que puede contribuir para que los SLEP avancen en el desarrollo de sus redes educativas es que implementen metodologías que se ha demostrado permiten que sus integrantes identifiquen desafíos en común para que luego puedan implementar acciones en conjunto, considerando la reflexión y monitoreo sobre sus resultados (Brown & Poortman, 2018). Una metodología que puede contribuir en esta dirección es la indagación colaborativa en red, que ha demostrado resultados valiosos en redes educativas para el desarrollo de las capacidades profesionales de sus participantes, mejorado las expectativas de los docentes sobre los resultados de aprendizaje de sus estudiantes y facilitado el desarrollo de proyectos de innovación entre establecimientos educativos, especialmente para fortalecer el bienestar socioemocional de las comunidades educativas e implementar estrategias de evaluación formativa en las aulas (Pino-Yancovic, González et al., 2020; Pino-Yancovic, Ahumada et al., 2022).

Investigaciones sobre las redes de mejoramiento escolar del Ministerio de Educación reflejan que cuando las redes educativas tienen un apoyo externo, con una metodología de acompañamiento, esto contribuye a que se constituyan en comunidades profesionales de aprendizaje (Mellado et al., 2020). Al respecto, una nueva forma de liderazgo en red, utilizando estrategias de liderazgo distribuido y sistémico, puede contribuir al desarrollo de proyectos de indagación colaborativa que contribuyan al desarrollo de aprendizajes profesionales de sus participantes, permitiendo lo que se ha denominado un nuevo imperativo para el liderazgo en educación (Azorín et al., 2020). Considerando los aprendizajes que han dejado la pandemia, el desarrollo de redes educativas en diferentes lugares del mundo y los nuevos desafíos que trae la tecnología, liderar en educación conlleva generar procesos mucho más democráticos y horizontales, dejando de lado modelos jerárquicos y verticales, avanzando así en imaginar un nuevo liderazgo educacional que se sustenta en el aprendizaje en red (Jones et al., 2023).

Al comparar los resultados de los diferentes SLEP se encuentra que existen diferencias significativas entre ellos. Se destaca el SLEP 4 por sobre los demás, y a su vez se identifica que el SLEP 6 suele tener la menor frecuencia de actividades que involucran la participación de sus integrantes. Estos resultados reflejan que hay muchas posibilidades para generar instancias de aprendizaje entre los distintos SLEP. Este nuevo sistema de educación pública debe avanzar a ser un sistema, donde gracias a la coordinación de la DEP, los logros y capacidades que se desarrollan en algunos de ellos, puedan aprovecharse para influir en otros, de este modo más que redes al interior de cada SLEP se genere un camino para fortalecer el aprendizaje colaborativo entre diferentes SLEP, para que estos en conjunto puedan abordar los grandes desafíos educativos que están enfrentando.

Conclusión

De este estudio se puede concluir que en general las redes educativas de los SLEP que han participado de esta investigación generan propósitos comunes que son coherentes para sus participantes, pero aún un tanto genéricos. Se requiere fortalecer las estrategias de liderazgo de las redes educativas de los SLEP para que puedan mejorar la definición de sus propósitos y así orientar el trabajo que se realiza en red.

Una segunda conclusión es que la metodología y actividades de trabajo que se realizan en las reuniones de las redes es diversa. En las redes educativas existe un alto protagonismo de quienes coordinan o están a cargo de su funcionamiento y también se destaca la presentación de experiencias exitosas por parte de sus participantes. A su vez hay evidencia que permite afirmar que el análisis de datos que se realiza en las redes de los SLEP es utilizado para diseñar estrategias para abordar desafíos educativos de sus establecimientos. La actividad que tiene menor presencia es que los participantes de las redes estudiadas no suelen compartir experiencias que no les han resultado en sus establecimientos.

Al comparar los propósitos y las actividades de las redes educativas de diferentes SLEP se detectan diferencias significativas entre estos. Ello implica que algunos SLEP han sido capaces de generar instancias de trabajo que permiten que sus participantes puedan presentar experiencias exitosas y colaborar para abordar desafíos en común, pero en otros SLEP esto está menos presente, especialmente en uno de los seis SLEP, donde se detectó menor frecuencia en la realización de actividades que involucran una mayor involucramiento y participación de sus miembros.

Este estudio ha permitido generar un conocimiento en mayor profundidad sobre el funcionamiento de las redes educativas en este nuevo sistema de administración educacional. Futuras investigaciones podrían analizar en mayor profundidad la calidad de la elaboración de los propósitos de las redes educativas, a su vez de las metodologías de trabajo para que estas redes involucren de manera más activa a sus integrantes. A su vez, se pueden profundizar el tipo de conocimientos que se encuentran desarrollando las redes educativas estudiadas, más allá de la evidencia que esta investigación aporta sobre el funcionamiento de las redes y sus principales actividades, sería interesante conocer cómo y en qué medida el trabajo en red está movilizando contenidos o prácticas educativas a los establecimientos, y cómo este conocimiento puede estar afectando el trabajo de las instituciones que las conforman.